第二章 人生礼仪

第一节 通 礼

清时,通行跪拜、拱手礼。婚丧大礼有懒4叩,3拜9叩、24叩等。一般交际为拱手礼。民国初,民众仍用跪拜、拱手礼,公事交际推行脱帽鞠躬礼。建国后,婚礼多用鞠躬礼,丧礼仍为跪拜礼,凭吊烈士为脱帽礼,公职人员丧礼为鞠躬礼,平常相见为握手礼。

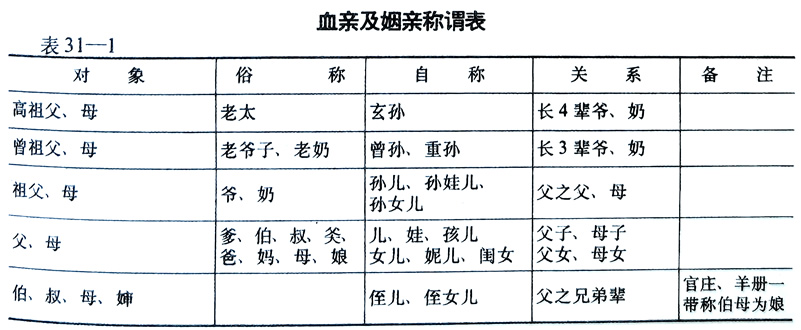

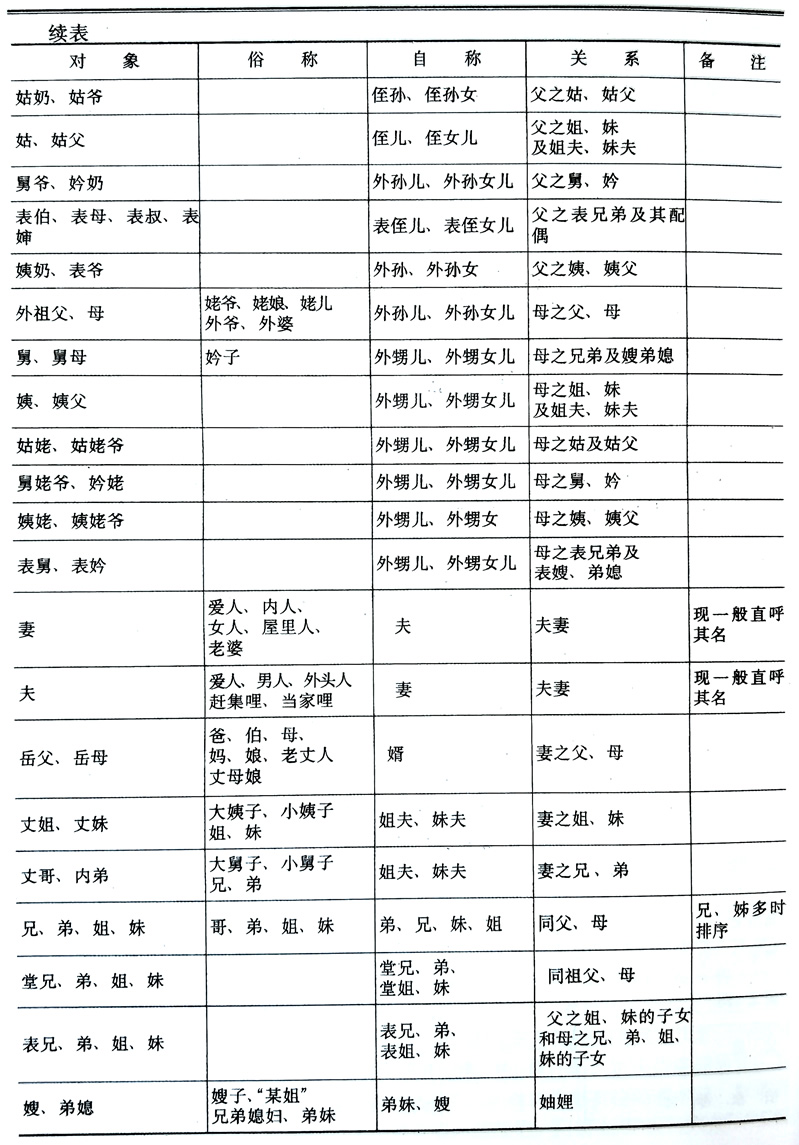

第二节 称 谓

旧时,子称父为“伯”或“爹”,称母为“母”、“娘”,也有称“妈”的。长辈称媳或平辈称弟媳多为“某(姓)姐儿”,也有称“某妞”、“某姑娘”者。称婿为“相公”。称异姓长者或朋友为“先生”,其妻为“太太”。若为老邻居,同姓者则按辈分年龄相称。异姓多依一些亲戚关系相称,无亲戚时,称年老者为“某大伯”“某大娘”,同龄者为兄、弟等。现城镇中,子女多称父为“爸”,城乡对儿媳、弟媳、女婿等多直呼其名。工作人员邻里相处,晚辈称男性长者为“某叔”,女性长者为“某姨”,同龄人之间以兄弟姐妹相称。老亲旧眷称谓延习。

第三节 生 育

泌阳人称生孩子为“喜了”。生男叫“大喜”,生女叫“小喜”。第一胎婴儿出生第三天的午饭要吃面条,叫“喜面条”。面条做得特别多,本家吃,还广送邻居吃。若头胎、二胎是女孩,第三胎是男孩,也和第一胎一样吃面条庆贺。邻里向生子者送鸡蛋、糖、米、面之类作贺。同时,男家于是日写帖向产妇的娘家“报喜”,生男孩喜帖写“弄幛之喜”,女孩喜帖写“弄瓦之喜”。解放后报喜为口述。一般生男孩第十二天,生女孩第九天,女方的近族、亲友(一般无产妇父、母)抬食盒或担挑,满载糖、蛋、米、面及小儿衣物送往男家。送品中必有“长命鸡”1对,即公、母鸡各1只,取其谐音“吉子”。该鸡只能喂养或卖掉,自家不能杀吃。男家近族亲友也送礼品祝贺。中午男家设宴款待送礼者,谓“吃喜面”或“吃面”。席间特上面条1碗,表示“长远”。宾客吃后皆于一空盘中放钱若干,称“喜钱”。饭后,女方娘家人到内屋看望婴儿,并随意送钱,意为免得把婴儿看丑。幼儿满月,由其母亲带往外婆家住数日,叫“挪臊铺儿”。去时幼儿脸抹白色,叫“白狗去”;返回时幼儿脸抹黑色,叫“黑狗回”,迷信以为这样可“避凶邪”。幼儿回时外婆送以线团和零钱,谓之“常扯线”,望外甥儿(女)以后常来常往。幼儿周岁生日,家里要煮鸡蛋、买物品以示庆贺。此等习俗建国后一直保留下来。

第四节 婚 嫁

提亲 旧时,男婚女嫁均由“父母之命,媒妁之言”,个人没有选择对象的自由。媒人先把双方出生年、月、日、时向家长分别详述,家长据其生辰八字合大相。相克者,至此不提;相生者,继续说合,直至定亲。解放后,讲生辰八字之类定亲的现象渐趋消失。农村说媒之习虽然存在,但自由恋爱结合者日益增多。

定亲 俗称“过八字(庚帖)”或“过定物”。媒人及女方亲族长辈携带庚帖及赠物,按商定日期赴男家。当天中午,男方置宴款待。宴后,来人把所带物品交给男方。再接男方的庚帖、赠物送往女方。男方所送物品有衣料、首饰、化妆用品等。女方赠物为腰带、鞋、学习用品等。鞋为必备之物,叫“扎根鞋”。物品均先用红纸条缠就,再用红包单包裹,内有葱、艾等,取其“聪明”、“相爱”之意。60年代末,订婚送“红宝书”(毛主席著作)。青年人在共同学习,劳动过程中,彼此有一定感情后,建立恋爱关系自愿结为伴侣者,订婚时交换手帕、互赠书本和钢笔即可,新事新办,很受人们欢迎。

择婚期 泌阳习称“看好儿”。即由男方选定吉日,央媒人转告女方-叫做“送好儿”。女方同意后即定为婚期。现或沿旧习或未婚夫妻自定,一般选择双日及“五一”“十一”“元旦”等节日为婚日。

下“迎书”结婚前的第三天,男方派人持写明有关娶亲事宜的红帖(现多为口述)和几样礼品到女方,商定新娘上下轿的面向(含迷信)、抬嫁妆人数以及新娘回门日期等相关事宜。

“递礼”与“添箱”婚期定后,男方家族、亲朋,向未来的新郎赠钱、物,叫“递礼”。女方家族、亲朋向即将出嫁的姑娘赠钱、物,叫“添箱”。

娶亲 婚日,由“搭毡的”(多为伯、叔、哥或媒人)身背搭子(中腰开口,两头为底的布袋),装礼条(俗称“离娘肉”)、炮仗和写有“大吉大利”字样的红帖,带领抬嫁妆的人手和花轿,或彩棚牛车,放炮仗、奏鼓乐,于天亮前到达女家。日将出时女方发人。新娘告别父母哭泣上轿(或车),由娘家兄弟辈4人扶轿或压车护送一程,劝止哭泣即返回。也有女方安排祖孙4辈人送至男方,谓之“送亲”。轿和彩棚车在一路炮仗鼓乐声中到男家。下轿时,新郎先到轿前施礼,请出新娘,新娘便由属相相合的少女搀扶,踏红毡(农村多以布袋代替)走向天地桌。这时,还有人把备好的零碎钱和金、银箔或红绿纸剪成的碎片向新郎、新娘身上挥撒,称“撒喜钱”。天地桌上放装满粮食的斗,斗四角各放1枚鸡蛋,中间放一铜镜,内插柏枝、杼、星秤,秤钩上挂一开着的锁。新郎、新娘在天地桌前拜天地、父母,再夫妻对拜。之后,新郎将锁捏合(意为圆满、吉祥、同心、长远),与新娘携手入洞房,在床前掀去新娘的红盖头,至此,婚礼毕。是日中午,盛宴宾客,递礼者赴席作客,叫“喝喜酒”。新娘必首座,女客作陪,席多设在新房内。晚上,男方弟、侄辈把新郎、新娘围在床前嬉戏,到深夜方散。一连三晚均如此,谓之“闹房”。第二天上午,新娘着盛装,由向导带领拜见家人及本族长辈,行叩拜礼,受拜者发赏钱。第三天上午领新娘到家族墓地叩拜先祖。第四天,新娘娘家人接新娘回门,俗称“叫客”。此等习俗至今仍行于农村。

童养媳完婚,亦择吉日良辰。届时,在宅前粪堆上放一把椅子,让童养媳绾发着嫁衣坐上,再将其抬入院内与新郎拜堂成亲。旧时寡妇改嫁受歧视,只能在深更半夜潜出,由新夫领回。入新房前先跨过干草火,以示去旧从新。有钱财势力的人常蓄妾2~3房,俗称原配为“大婆”、“正房”,妾为“小婆”、“偏房”。

建国后,结婚形式渐趋简化。童养媳、重婚、纳妾被禁止,寡妇改嫁受法律保护。70年代以来,各级政府提倡婚事新办,县、乡共青团和妇联会组织举行集体婚礼,也有个别旅游结婚的,形式新颖,节俭大方。80年代始有用大、小汽车迎娶现象,互相攀比,甚为奢侈。

认亲 新郎首次登门看望岳父、岳母,叫“认亲”。绝大多数是在来年正月初认亲,个别特殊情况也有在婚后不久的日子。事前由女方定日期发请帖,新娘陪新郎同往,女方设宴款待,叫“待新客”。同时,请添箱者赴宴作陪。席间或宴罢,妻弟、侄等给新客抹花脸儿,茶前饭后撂新客逗乐。

第五节 丧 葬

停丧 人死后,家人即予穿戴寿衣,面蒙黄纸,胸放书本,脚绊麻纰,头朝外移卧堂屋正中灵箔上。灵前点一盏灯,昼夜不熄。还设有香案祭品。子女侄孙辈嚎丧守灵,长子为孝子,承担行礼主祭等事务。嫡系亲属披麻(一般为系麻纰于腰间)戴孝,其他晚辈戴孝不披麻。已出嫁的女儿、孙女接到报丧消息后,立即回娘家奔丧。停丧后,亲族好友均前往吊唁,俗称“吊孝”。吊孝时,守灵人要哭着迎接,吊孝者向死者行礼时,孝子还礼。礼毕,孝子再单独叩头致谢。旧时,吊孝者送火纸、鞭炮,建国后农村仍沿旧习,城镇吊唁则多送花圈。70年代以来,城乡吊唁多送挽幛。尸体停放一二日后,择时埋葬,入殓后将死者所铺灵箔扔在村外。

送葬 出殡时,由舅父(或表伯、表叔、姑父、表兄等)搀孝子,焚纸钱,摔老盆,放鞭炮而后起灵。孝子背幡杆(部分乡村由长孙背幡杆)领先,子侄跟从,灵柩居中,后为女眷乘车,每人手执哀杖,哭送墓地。把棺材放入墓穴后,送殡者嚎啕哭祭,祭毕把所披麻纰扔于墓穴,幡杆哀杖插于墓前,埋起稍隆起的圆土堆。出殡后三日内,每晚饭前,子女都去墓前送饭、烧纸,俗称“点汤”。傍晚,子侄辈拿柴禾到墓前烤火陪伴片刻,谓之“暖坟”。殡后的第三天把坟隆起,称为“圆坟”。也有是日孝子由执事者领着,在天亮前于村中挨家逐户门前叩头,称“孝子谢孝”。自殡日算起,每七天称为“一七”、以次至“五七”。若死者年高辈长,可算满”五七”之日。若死者年少,或家中同辈有年长者和夫妻一方有健在者,“五七”日可提前一两天。逢七由孝男孝女哭祭,“五七”尤为隆重,已出嫁女儿、侄女及死者家族均前往哭祭,以鸡为祭品,并烧纸鸣炮。“五七”日,设宴酬谢亲朋。席间,孝子向众客行跪拜礼,礼毕可以除去孝服。至此,算是丧事完毕。

守孝 旧时,丧父母者需守孝三年。守孝期间,不穿鲜艳衣服,不办婚嫁喜事,春节时帖蓝纸白字对联,或不帖对联。每逢春节、清明、十来一,都要上坟祭祀。

追悼会 建国后,机关、厂矿干部或工人死亡,所在单位及亲友送花圈,若为副科级以上领导干部,还要通知县直单位送花圈、吊唁。埋葬前开追悼会,一般由单位负责人作主祭人。通过追悼会追思死者生前功绩与良好品德,以启迪后人。80年代始改追悼会为告别式。死者入殓前,亲友臂戴黑纱,胸佩白花,依次向其遗体告别致哀,埋葬仪式简单。