第二章 城镇居民生活

第一节 物质生活

一、经济收入

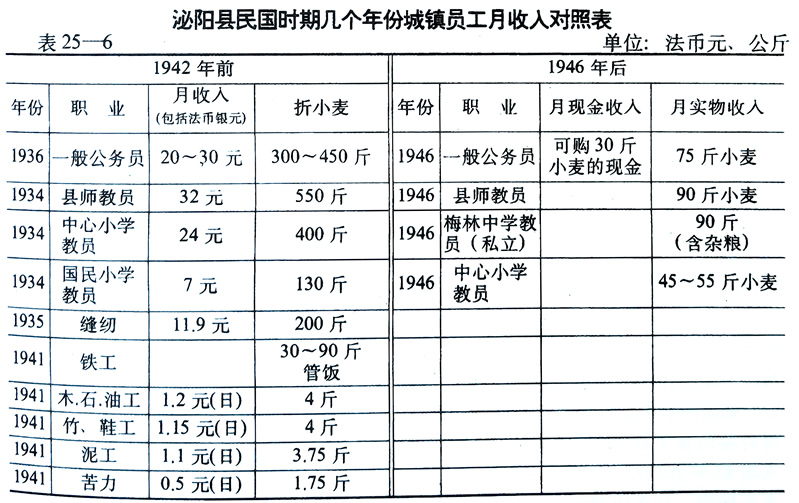

民国年间,县内城镇居民经济收入,根据年景好坏和从业性质不同而异。官吏和从商者收入丰厚,职员、工人次之,以卖苦力、打短工、提篮叫卖者为最低。抗日战争前,居民收入较稳定,民国31年(1942年)灾荒后,因物价飞涨,居民收入急剧下降。民国23、25年期间,一般公务人员月支薪给20~30元,当时可购小麦300~450公斤,到民国35年仅发给一市石(约75公斤)小麦和约合30公斤小麦的现金供买柴和零用,时叫“斗米担薪”。民国23年泌阳师范学校教员人均月支薪给32元,时可购小麦550公斤,到民国35年仅发给90公斤小麦,比原标准下降5倍多。其它如木、泥、铁、石、油、竹、鞋等业工人,每个工可得4公斤左右小麦。灾荒之年,多数工种活路不足,部分工人处于半失业状态,其中,泥工失业率达45%以上。还有许多小商小贩和一些被称为“下九流”的劳苦群众,在那“早晚市价不同”的日子里,经常操劳一天而难得一饱。

建国后,人民政府对城镇居民采取了广就业的方针。50年代初经济恢复时期,因国家需要大批人才,将城镇中有文化的青年,大都吸收到国家机关或企事业单位工作;原来的小商小贩、小手工业者和无业游民,也都组织到集体性质行业中去,使其都有可靠的经济收入。时,国家机关干部实行“供给制”,教员发给75~90公斤小米,其它实行“工资分制”行业的人员,月平均工资为26.25元。1955年7月国家机关实行工资制后,全县职工月平均工资为33.69元,比实行“供给制”前增加28.3%,1978年职工人均月工资增长到42.23元,比1955年增长25.3%。党的十一届三中全会以来,国家多次调升职工工资。1987年全县职工人均月工资达87.25元,比1955年增长1.59倍,比1978年增长一倍多。扣除生活必须品价格上涨因素,职工工资有很大增长。且历年来物价上调时,对职工的肉食补贴、粮食补贴和各种奖金、福利,大致相当于个人工资的15~30%左右。许多从事第二职业或家属从事经商的职工,其家庭经济收入都成倍增加。特别是一部分善于经商办企业的居民,率先办起了各式各样企业,先富了起来。1987年泌水镇市民居委辖区拥有万元以上的159户,占总户数的3.37%,其中有的达数十万元。

二、消费支出

民国期间,城镇居民生活水平不但低下,且不稳定。民国25年(1936年)每0.5公斤小麦0.03元左右,民国31年灾荒时,每0.5公斤小麦猛涨到14.74元,比民国25年上涨490多倍。当局为缓解矛盾,对公教人员采取发放部分实物的办法,但和原水平相比,都下降了很多。临解放时,每0.5公斤小麦涨到65.79万元,比民国25年上涨2193万倍,比民国31年上涨44632倍。当时城镇居民除少数较大商号农历初一、十五改善一次生活(俗称“打牙祭”)外,大多数居民迫于生计,纷纷变卖家产以糊口,造成工商业倒闭,许多人流离失所,民国36年底县城仅剩4000多人。

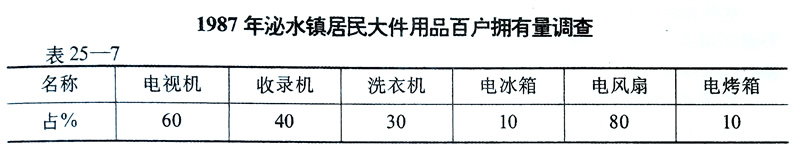

建国初期,城镇居民收入虽然不高,但因有劳动能力的人普遍就业,物价较低,居民生活较解放前有明显改善。在机关食堂就餐,粮食不限,副食有鸡蛋、豆腐、萝卜、白菜、粉条等,每星期还吃1~2次肉,月伙食费6元左右。1955年每一职工负担3.32人(包括本人)的生活费用。这在当时物价较低而稳定的情况下,居民的衣、食、住、用比较充裕。1959~1961年自然灾害期间,副食品价格短时上涨,居民生活水平和身体素质有所下降。后随着工农业生产的恢复和发展,就业人员不断增多,居民生活水平相应得到改善和提高。到1987年,每个职工负担家庭人口生活费用比率降到2.14人(包括本人),每户人均每月57.96元(不包括各种福利和从事商业、第二职业收入)。同时,对于人均月收入达不到40元的户,国家给予补助。城镇居民生活水平的改善和提高,以穿着、住房和日常用具比较显著。50、60年代,居民被褥和四时衣服虽较齐备,但质量较低,多系土布蓝黑色(只有小孩才穿彩色衣服),款式也较单一。70年代后,棉质布料逐渐减少,各类化纤织物盛行,衣服花色多种多样,款式新颖入时。有些着时装的青年男女,一身衣服价值高达四五百元。50年代,城镇居民住房比较宽裕,人均15平方米左右,但都是建国前的旧房,80%以上是土墙草顶,仅有18%左右为砖木瓦结构,且多阴暗潮湿。60年代后,随着城镇建设的发展,陆续建造了很多砖木瓦结构平房。80年代居民个人兴建的房屋,大部是钢筋水泥结构,高大明亮,多数备有会客室和卫生间。到1987年底共达654511平方米,人均16平方米。随着住房条件的改善,居民对生活用具的要求越来越高。50、60年代拥有自行车、缝纫机、手表的居民虽然不少,但不普及,一些较富裕户,仅添置些木箱盛放衣物;70年代做大立柜、土沙发者为数不少;80年代后使用组合家具、高档沙发、电视机(包括彩电)、收录机、洗衣机、电冰箱、电风扇、电烤箱已很普遍。还有20户买了摩托车,5户买了北京吉普。

第二节 文化生活

城镇文化生活历来比农村丰富。民国年间,县城设有“民众教育馆”,内藏图书千余册和几份报纸,供居民借阅。每年数次庙会都有戏曲演出。平时,间断有汉剧(二簧)、豫剧、越调、曲子戏露天卖票演出。平时不断有说书(河南坠子、评书)、说鼓儿词(大鼓书)以及大调曲子、地摊二簧、杂技、魔术、木偶等文艺演出。建国后,政府对居民的文化生活十分重视。除经常邀请外地剧团来县演出外,并于1953年组建了泌阳豫剧团。后又成立泌阳曲剧团、越调剧团,活跃了全县人民的文化生活。同时,每年春节,还举行群众性的狮子、龙灯、小桩、焰火、灯展、谜语等传统文艺活动。县文化馆、县工人俱乐部都设有图书室、阅览室,藏书7000余册,各种报纸、杂志一应俱全。县直有15个基层工会也建起了小型俱乐部,更便利了职工业余文娱活动。每逢“五·一”、“十·一”和元旦等节日,举办县直各单位球类比赛、电影联欢晚会或文艺演唱等活动。1975年县文化馆新馆建成,图书馆、阅览室、游艺室、文物室、展览室、录相放映室相继开放,丰富了居民的文化生活。进入80年代后,电视机、收录机相当普遍。1987年泌水镇8300余户,就有6000多户购置彩色或黑白电视机、收录机。文化生活更为多彩。