第四章 乡镇简介

泌 水 镇

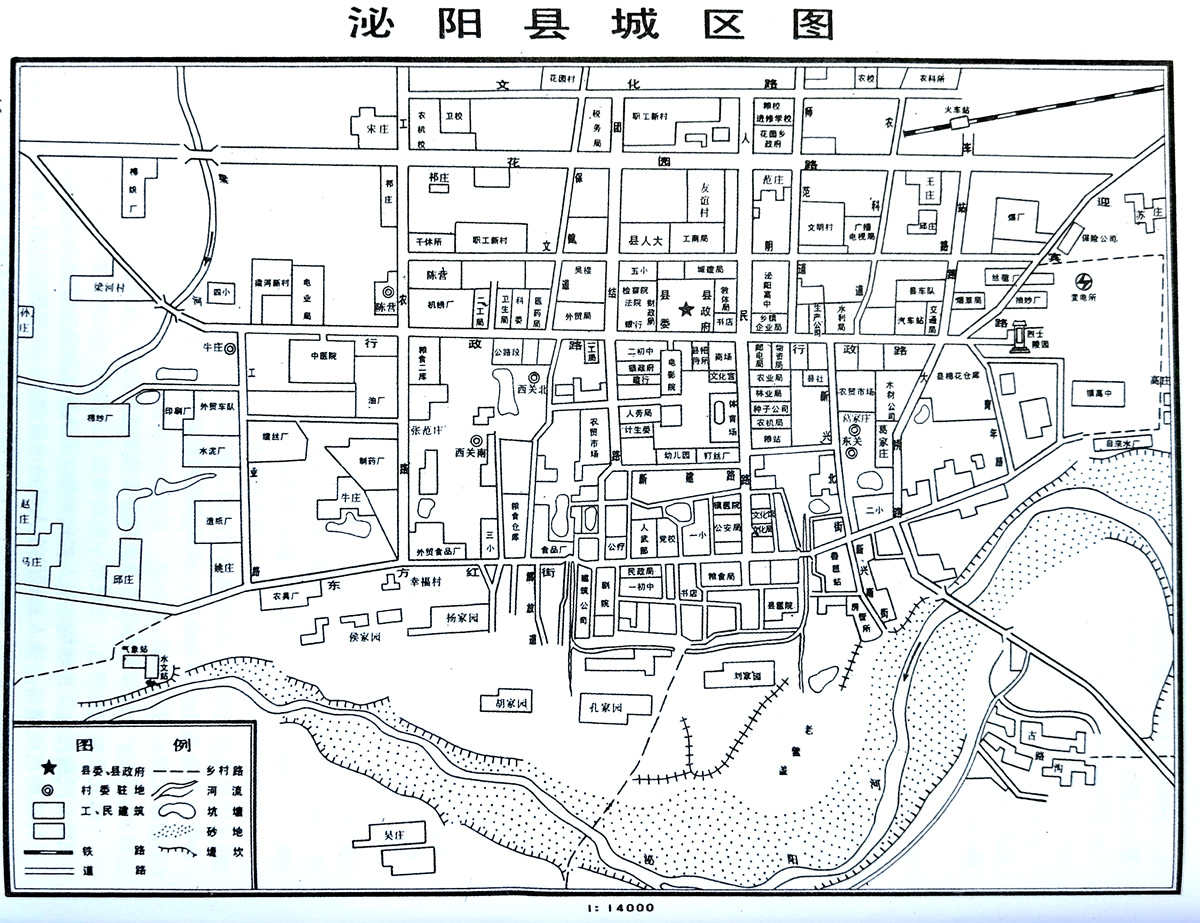

位于县境西南部泌阳河北岸。两汉为比阳县治所。南北朝时为北魏东荆州治所。隋为显州治所。唐为唐州治所。元为毗阳镇。明、清为泌阳县治所。民国30年名中山镇。1949年后为县人民政府和城关区政府驻地。1956年名城关镇。1987年改现名。

全镇面积7平方公里,耕地0.26万亩,辖6个行政村、1个街道办事处(4个居民委员会),15个自然村,42个村民小组。8332户,32892人,其中农业人口7942人。

镇区共有街、路、道、巷40条,呈东西长方形块状分布。主街为行政路、东方红街、人民路、团结路、大桥路,临街多为2~5层楼房。

镇南沿河多为居民区,中、北部为商业行政区。县委、县政府驻行政路中段,县直机关团体多临行政路、人民路、团结路、东方红街。临街分布国营、集体商业门市80余家,个体商业户500余家。1986年在团结路中段建集贸市场,日集摊点120多家,日均成交额15万元左右。

县属工矿企业和镇办工业企业单位多分布在镇区东、西部。

镇北设电视差转台。行政路中段路南设人民影院。东方红街中段路南设影剧院。人民路北段路西设灯光球场、工人文化宫等。县人民医院在人民路南端偏东,县中医院建于行政路西段路南,镇人民医院在人民路中段路西,共有医务人员200余人,设病床250张。现有高中2所,初中2所,小学4所,教师进修学校1所,幼儿园1所,计教师650人,在校学生10901人。

火车站、汽车站分别在大桥路北端和行政路东段路北。日发火车4次,日发驻马店、南阳、郑州、开封、项城、襄樊等地的班车58次。

国营旅社、招待所13家,660张床位,集体、个体旅社13家。饭店、小吃摊沿街分布,传统风味小吃有烧鸡、汤圆、火烧馍等。

行政路东端建有烈士陵园。

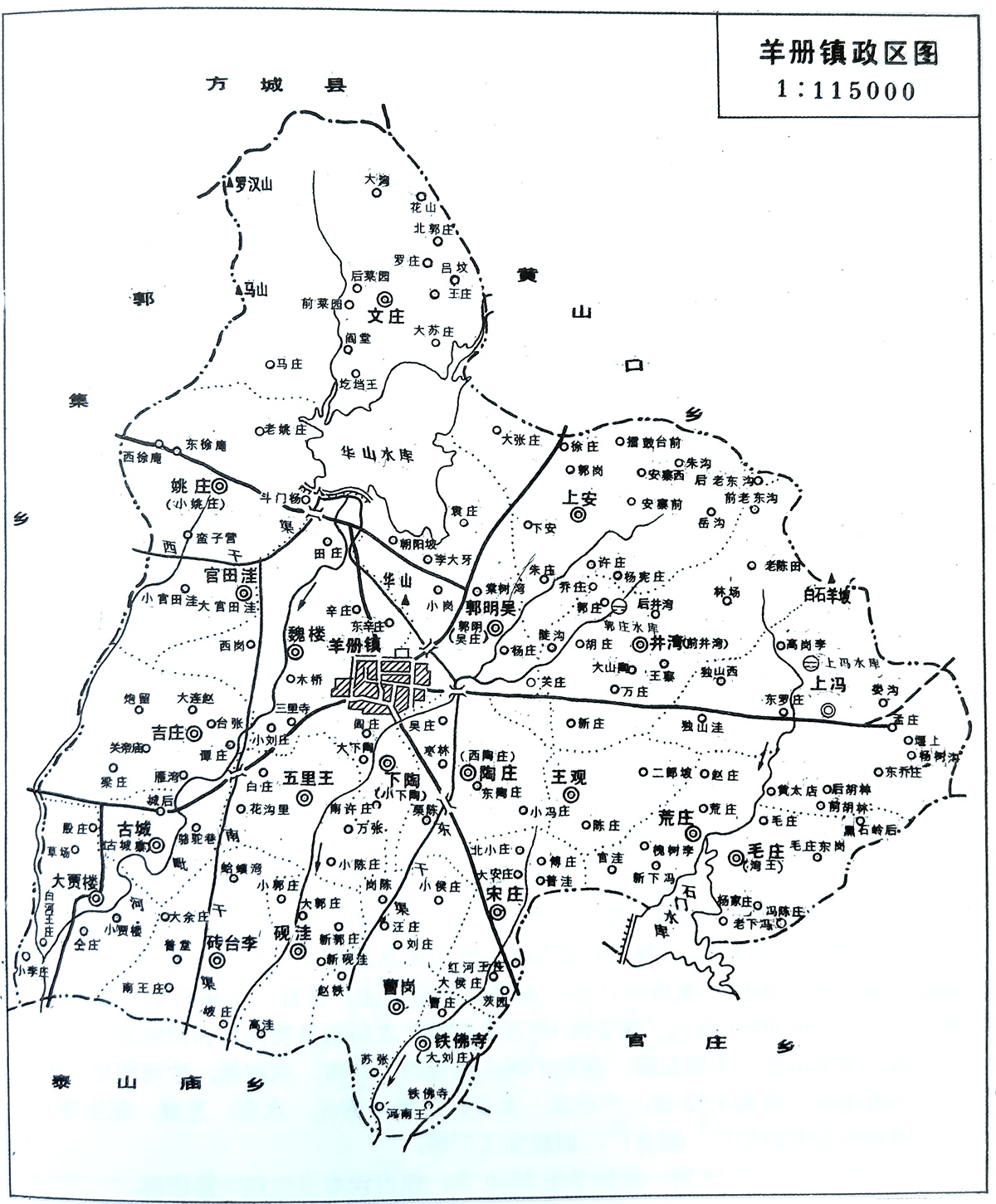

羊 册 镇

位于县城西北。南连官庄、泰山庙乡,西邻郭集乡,东、北交黄山口乡。总面积127平方公里,辖25个行政村,160个自然村,370个村民小组,12021户,56492人,其中回族近500人,多聚居在羊册街。

镇政府驻羊册街,距县城33公里。西汉建昭五年(公元前34年)修建“马仁陂”(今华山水库库址)时,尚是一片草原。有人在此牧羊,建羊栅,筑屋定居,渐成村落,遂称“羊栅”。隋、唐始成集。金设羊栅镇,直隶唐州。元末,山西、陕西两省商人相继来此经商定居,集市兴盛,改“栅”为“册”,定名羊册。明代以来,一直是县境北部的重要集镇。建国后,历为区、乡政府(公社)驻地。1987年改为镇建制。农历双日集。主要交易粮油、牲畜、铁木农具、土产品等。日上市近万人,成交额6万余元。农历二月十五日为传统的华山庙会和四月八日“小满”会,现改为物交会。

全镇属浅山丘陵区。北、东部多山,南部为平岗,西南部混河沿岸为平地。耕地9.18万亩。农作物有小麦、大豆、玉米、棉花、芝麻、油菜、花生等。为县内主要产粮区之一。“羊册白菜”为一大特产,年产200~250万公斤。又是南阳黄牛产地之一。

镇办企业有综合厂、农具厂、面粉加工厂、食品厂等。镇中“铁货一条街”向以锻打铸造著名。其中张老四的铡刀,黄家的犁铧较著名,畅销各地。

全镇现有中、小学25所,在校学生8847人,有卫生院、影剧院。

境内西南4公里处的古城行政村,为汉代舞阴故城址,亦是我国杰出的无神论哲学家-范缜的出生地。解放初期曾是泌西县政府驻地。镇北华山水库,山水相映,景色如画。有“仙陂春雨”之誉,昔为泌阳八景之一。

南一驻、泌一郭公路过境。日有班车20余次,通县城、驻马店、社旗、南阳等地。

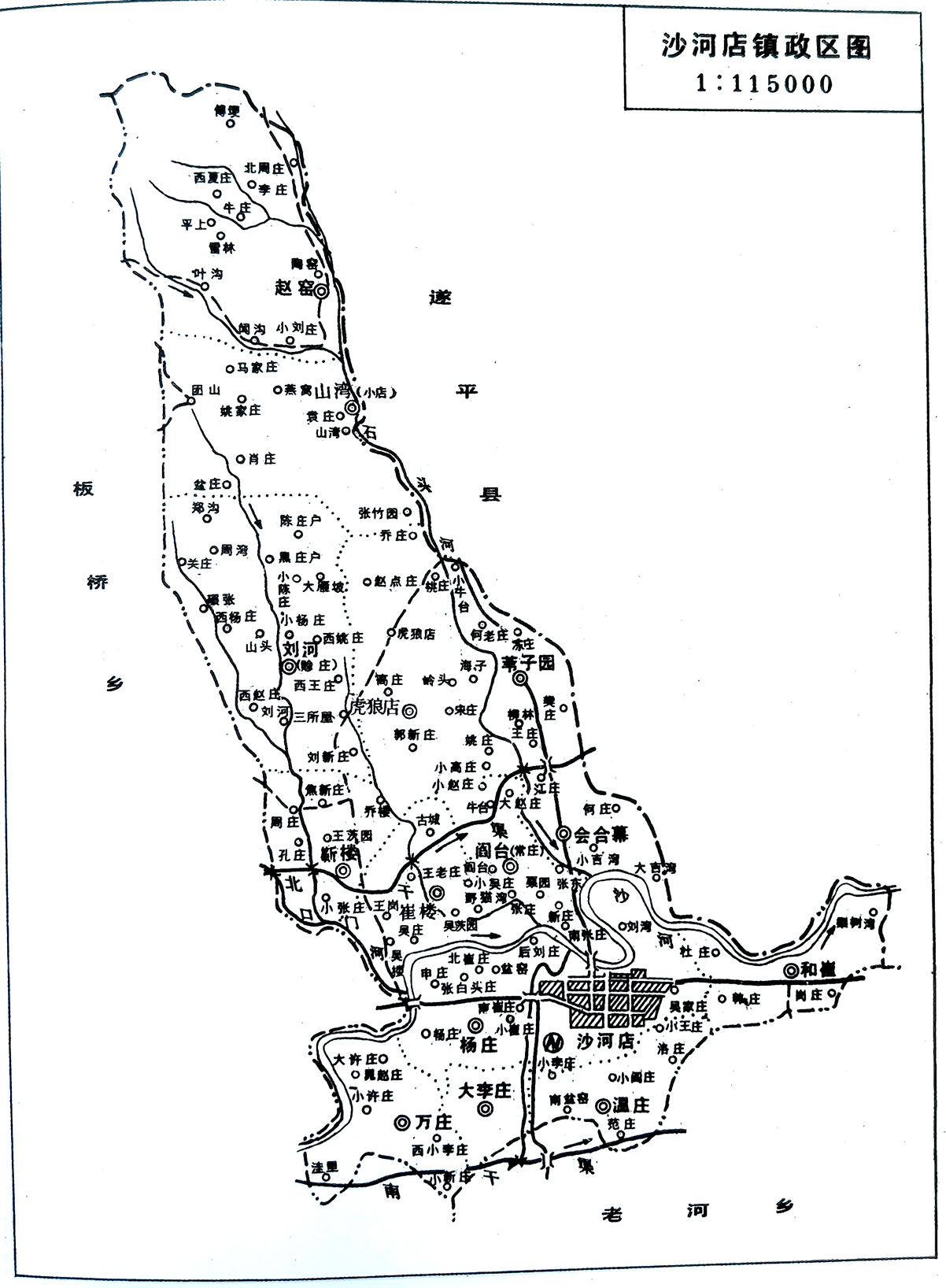

沙 河 店 镇

位于县境东北。东、北与确山、遂平县交界,西邻板桥乡,南连老河乡。全镇总面积98平方公里,辖17个行政村,116个自然村,202个村民小组,7170户,31860人。其中回族452人,大部居住沙河店街。

镇政府驻沙河店,距县城62公里,古以临沙河(汝河)名为沙河镇。清代改名为沙河店,曾设“宛汝分府”衙门。建国初为县直属镇。1954年撤镇归牛蹄区辖。1969年建立公社,1983年改为乡,1987年复为镇。原街道东西长2华里,因遭“75.8”特大洪水冲毁,集市南迁重建。农历双日集,主要交易粮、油、牲畜、日用百货、农副土产品等。逢集日上市8000余人,成交额10万元左右。农历四月初八日为传统庙会。

镇北部为山区,中部丘陵,南部平坦,地势西、北高,东南低。沙河沿岸,土壤肥沃,水源充足。耕地5.52亩,产小麦、大豆、玉米、棉花、水稻、芝麻、花生等。

镇办企业有砖瓦厂、综合厂、面粉加工厂等。

全镇有中、小学19所,在校学生5506人。镇内设有卫生院、影剧院。

我国第一座电脑控制的农村35千伏变电站于1984年建在镇西南1公里处。

镇北1公里处有吴王冢,系春秋时期吴王夫概之墓。

驻一南公路过境。

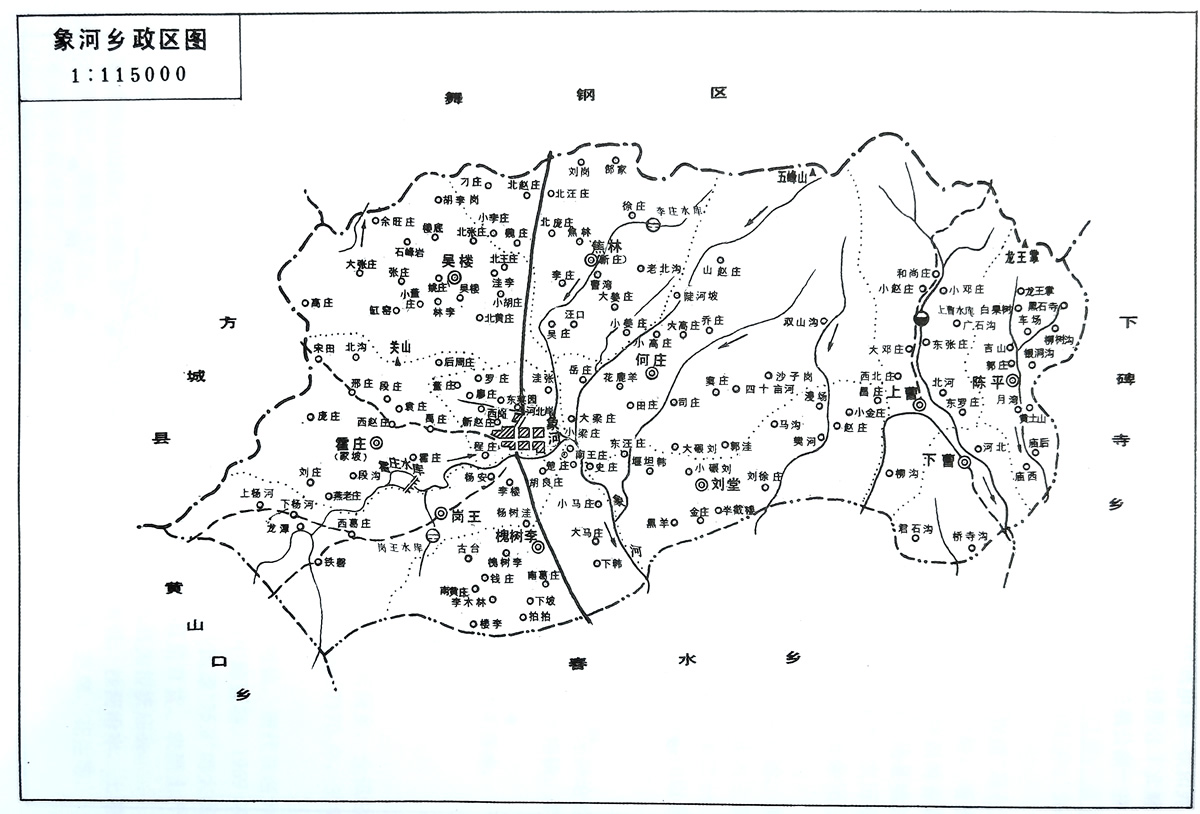

象 河 乡

位于县境北部与舞钢区交界,南邻春水乡,西连黄山口乡,东接下碑寺乡。总面积120平方公里,11个行政村,144个自然村,201个村民小组,6014户,25978人,其中回族近千人,多居住象河街。

乡政府驻象河,距县城52公里。古名“象禾”,春秋时楚筑长城(即楚方城)在此设关隘,唐代改名象河关。明、清两代均置巡检司。民国年间于此设区、乡。1976年设立人民公社,1983年改为乡。农历单日集,主要交易日杂货、粮、畜、土产等。

全乡属浅山丘陵区。象河北2公里处为山脉凹,常有大风过此而南,为著名的风口之一。霍庄水库位于乡境西南部。耕地4.89万亩。农作物有小麦、大豆、棉花、花生、烟叶。“象河大枣”为本地特产,年产大枣11万公斤。产中草药山楂、射干、桔梗等。

乡办企业有大枣加工厂、大理石厂、米石加工厂等。现有中、小学15所,在校学生4348人。设有卫生院、影剧院。

境内陈平村有银杏树1棵,高10余丈,树干7人合抱不交,距今已千余年。旁有唐代石碑、石佛等遗物。

许(昌)一泌(阳)公路过境。

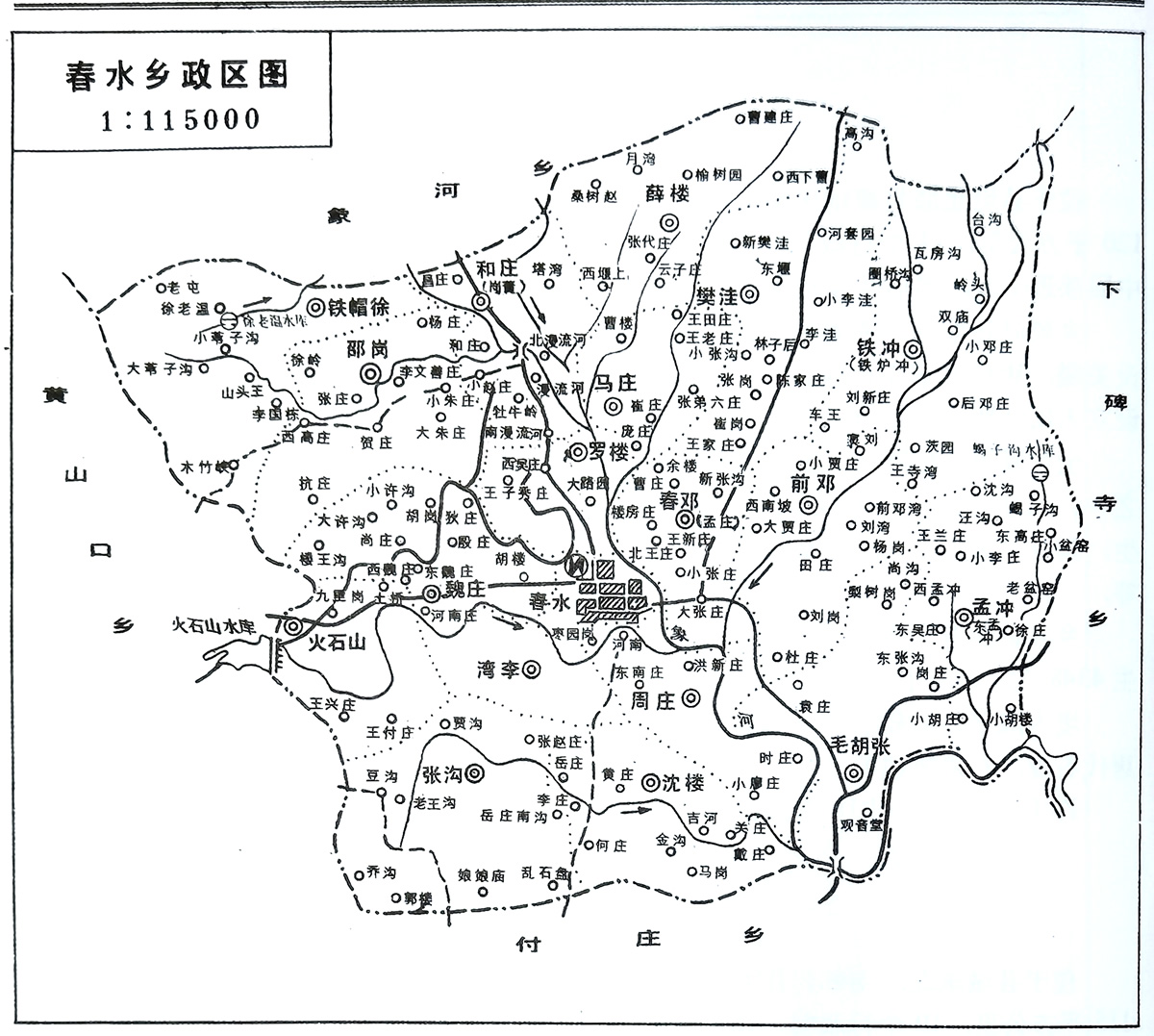

春 水 乡

位于县城东北。南邻付庄乡,东连下碑寺乡,西接黄山口乡,北交象河乡。总面积115平方公里,19个行政村,161个自然村,242个村民小组,7387户,33529人。

乡政府驻春水,距县城43公里。唐、宋时已成村落,明初修筑寨垣成集。因三面环水,又处亲水(今汝河)上游,“亲”、“春”音近,故取名春水。清时,为“南汝通衢”,商业兴隆。建国后一直为区、乡政府(公社)所在地。1972年7月大水原街道冲毁,次年于西侧高阜处新建街道。农历双日集,主要交易粮、畜、农具、土特产等。牲畜交易为大宗,素有“小漯河”之称。

全乡属浅山丘陵区,西高东低。耕地5.99万亩,粮食作物以小麦、大豆、玉米为主。经济作物有棉花、花生,西部山区产中草药,土特产为“春水大葱”。

乡办企业有机械厂、石灰厂、麻纺厂、面粉加工厂,农具制造有喷灌机、耘锄等,年产值15万元左右。

1987年有中、小学校22所,在校学生7004人,有卫生院、影剧院。

许一泌公路过境,在境内毛胡张与南一驻公路相接,班车通县城、舞钢、驻马店等地。

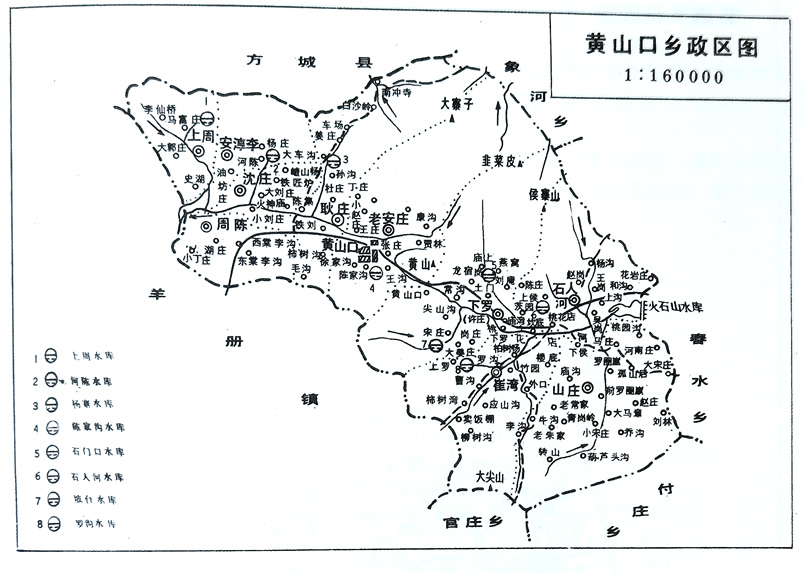

黄山口乡

位于县境北部,北与方城县交界。东邻春水、象河乡,西、南和羊册、官庄、付庄3乡镇相连。总面积105平方公里。辖10个行政村,102个自然村,104个村民小组,4048户,19172人。1977年由羊册、春水辖境各划一部分建公社,后改为乡。乡政府驻罗庄,距县城44公里,因距著名黄山口较近,故取名黄山口乡。

1982年省确定黄山口乡为浅山区。地形东高西低。火石山水库位于乡境东部。山丘面积大,林牧业较发达。至1987年共绿化荒山6.9万亩,治理桃花店、混河小流域面积8万亩,多次被评为全国、省、地、县先进单位。耕地2.95万亩。农作物有小麦、大豆、玉米、花生等。

矿藏有大理石、石灰石,已开发利用。

乡驻地未成集。境内桃花店原系集镇,农历单日集,但规模较小。全乡现有中、小学校11所,在校学生2160人,设有卫生院。

南一驻公路过境,班车通县城,日1班,晴通雨阻。

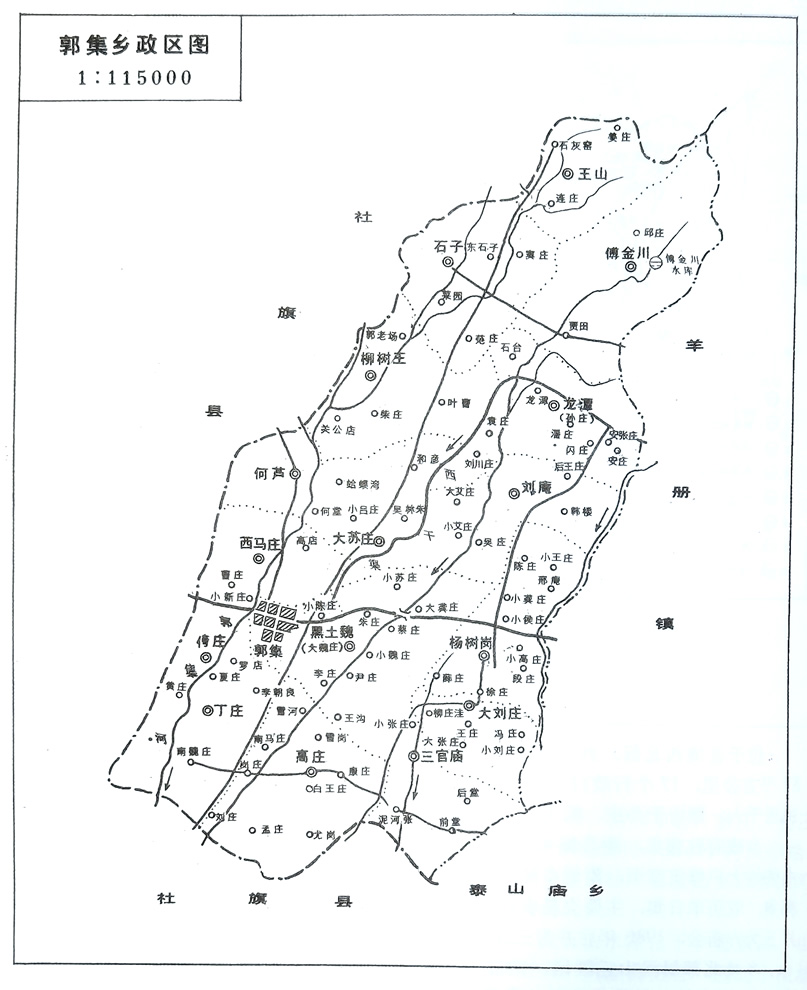

郭 集 乡

位于县境西北部。西、南与社旗县交界,北与方城县接壤,东邻羊册镇。总面积87平方公里。17个行政村,91个自然村,216个村民小组,7881户,39484人。有回民近千人,聚居于孙庄、闪庄。

乡政府驻郭集,距县城45公里。明代名郭庄,集市原在郭庄南罗店,清光绪年间由郭姓大户修筑寨垣,附近乡民纷纷迁居,渐为集镇,遂取代罗店,名郭家集,后简称郭集。农历单日集,主要交易农副产品、酒、牲畜、日杂百货等。原农历正月初七、三月三为古庙会,1980年后并为三月初十物交会,贸易颇盛。

乡境北部属浅山丘陵区,南部为平岗,沿郭集河一带为冲积平原,耕地8.63万亩。主产小麦、大豆、玉米、高粱、红薯、谷子、棉花、芝麻等,尤以红薯产量最大。境内粉条、粉面、粉皮为特产。集镇南设县属“郭集酒厂”。乡办企业有酿酒、农机修配等。全乡现有中、小学校18所,在校学生6700人,设有卫生院,简易剧院。

南一驻公路过境,有泌一郭公路班车通县城。

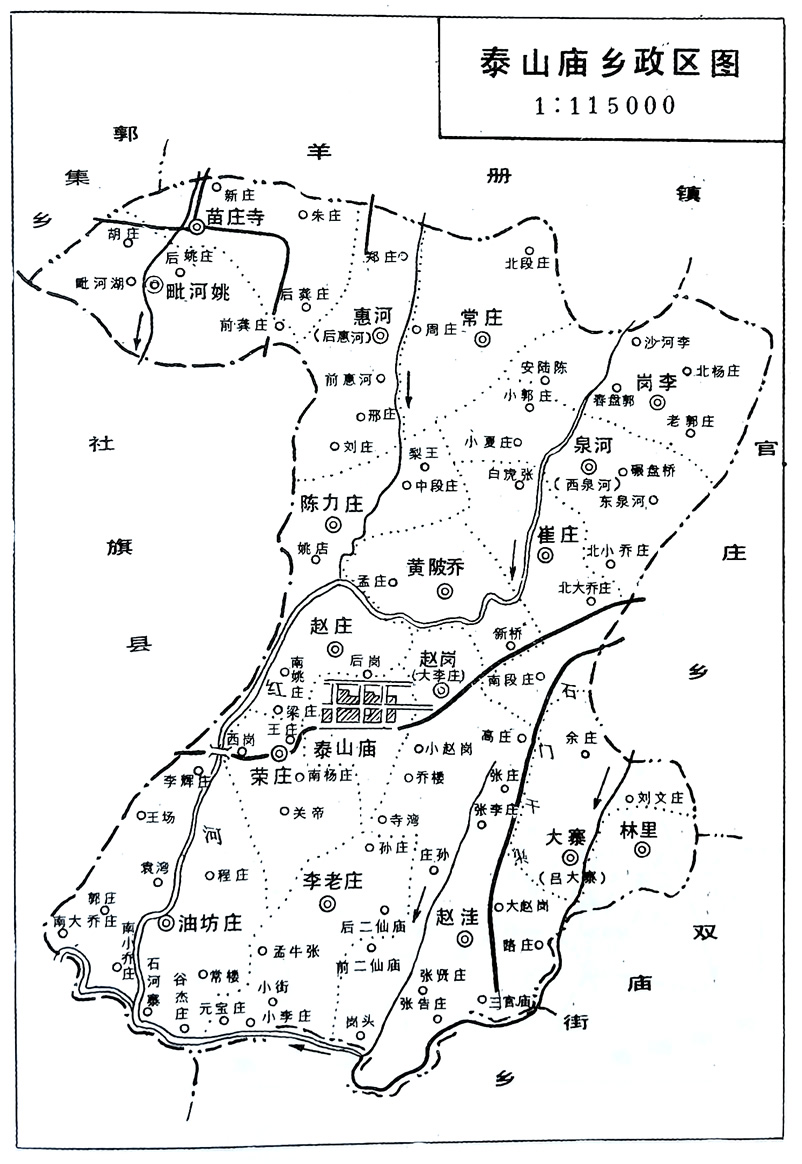

泰山庙乡

位于县城西北部。东邻官庄乡,南与双庙街乡相连,西南与唐河县少拜寺乡接壤,西与社旗县朱集交界,北连羊册镇。总面积89平方公里。18个行政村,88个自然村,266个村民小组,9328户,44393人。

乡政府驻泰山庙,距县城30公里。明代以前,集市设在黄陂乔,清末在黄陂乔南建泰山庙,聚人日多,民国初年修筑寨垣迁集于此。农历双日集,主要交易粮、畜、农具、日杂百货等。农历三月十八有古庙会。

乡境东部为岗陵,其它为平地。耕地8.92万亩,土质肥沃,水源较足,为县内主要产粮区之一。盛产小麦、大豆、玉米、芝麻、油菜、棉花等,又是黄牛、“泌阳驴”的主要产地之一。乡办企业有面粉厂、食品厂、壁毯厂等。

现有中、小学校21所,在校学生7051人,设有卫生院、露天剧院。境内小李庄发掘旧石器时代文化遗址一处,出土文物以陶器为主。泌阳-社旗公路过境,班车通县城、社旗。

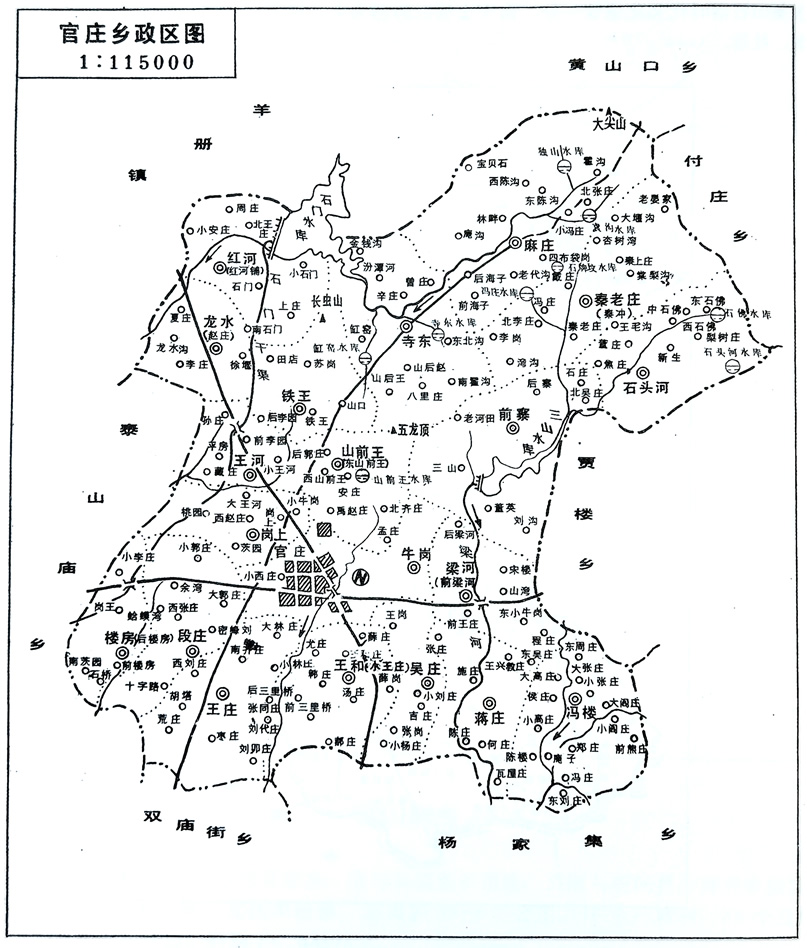

官 庄 乡

位于县城北。东邻付庄、贾楼乡,南接双庙街、杨家集乡,西连泰山庙乡,北交羊册镇。面积91平方公里。22个行政村,163个自然村,255个村民小组,9944户,45792人。

乡政府驻官庄,距县城21公里。原名兴隆镇,明成化二年改名官庄,清代集市繁荣。解放初曾为泌阳爱国民主县政府所在地。后历为区、乡政府(公社)驻地。农历单日集。交易粮、畜、农具、日用百货等。农历二月十九有传统庙会,今为物交会。

地势北高南低。东、北部为浅山丘陵,南、西部为岗洼地带,石门,三山两座中型水库位于乡境北部。耕地8.65万亩,农作物有小麦、大豆、高粱、红薯、棉花、油菜等。矿藏有铁王的铁、刘沟的萤石。乡办企业有综合厂、面粉厂、棉花加工厂,苎麻脱胶厂、印刷厂等。现有高中1所,初中、小学23所,在校学生8304人,有卫生院,影剧院。境内蒋庄村有龙山文化村落遗址,为省级文物保护单位。

泌阳一社旗、泌阳一郭集公路过境,日通班车30余次。

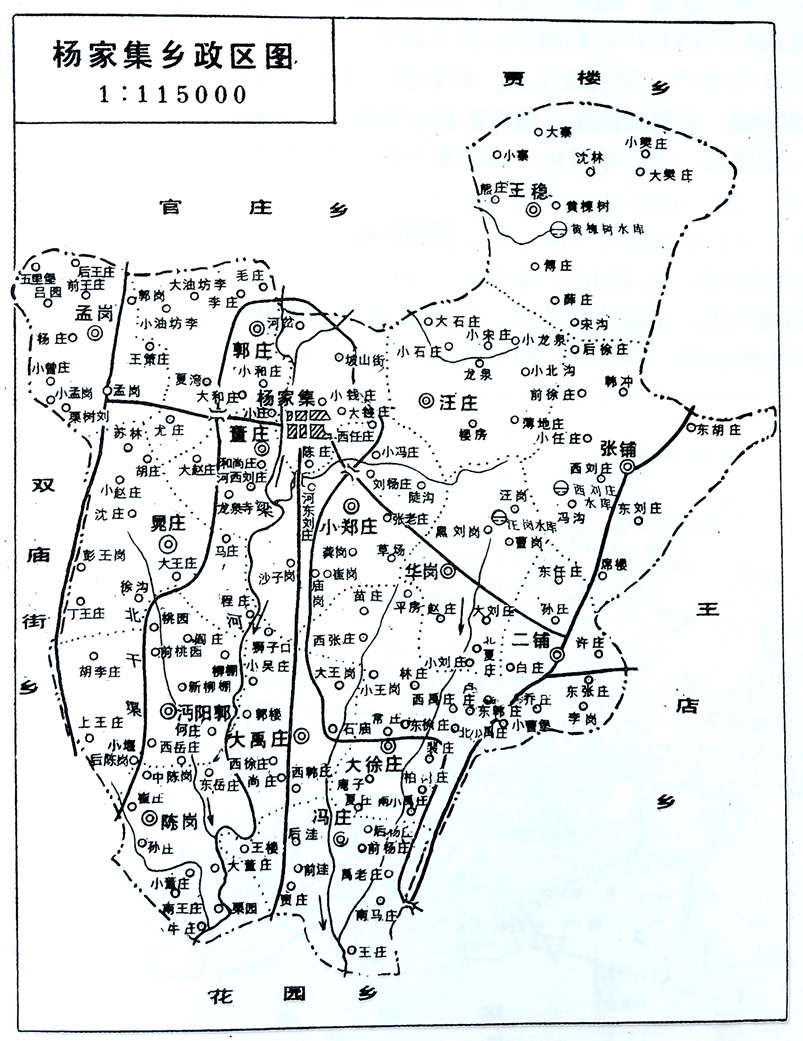

杨家集乡

位于县城北。东邻王店、贾楼乡,西接双庙街乡,南与花园乡相交,北与官庄乡毗连,面积92平方公里。辖16个行政村,159个自然村,246个村民小组,8095户,37699人。

乡政府驻杨家集,距县城12.5公里。明代集市在坡山街,后迁址于杨集。1969年为杨集公社,1981年更名杨家集。农历双日集,交易粮、畜、日杂百货等。

境内东、西部有南北走向的土岗,南部为平原。耕地7.2万亩,农作物有小麦、大豆、高粱、玉米、红薯、棉花、花生、烟叶、油菜等。是县内产粮区之一。乡办企业有综合厂、橡胶厂、面粉厂、刺绣厂、皮革加工厂、石灰厂等。杨家集石灰色白、质细、粘度大,为本地特产。设有卫生院、影剧院。有中、小学校21所,在校学生6440余人。公路通县城,无直发班车,境西临泌一郭路,境东临内一确路。

境内二铺成集,农历单日集,以牲畜交易和屠宰肉牛著名。

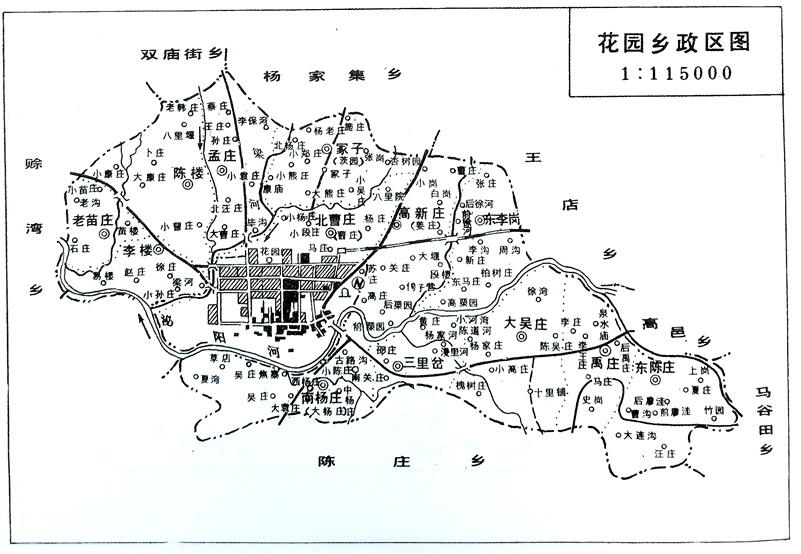

花 园 乡

位于县城周围。乡政府驻范庄,总面积71平方公里,辖13个行政村,116个自然村,203个村民小组,7367户,33402人。

地形基本属平原区,土地肥沃,水源充足,耕地4.9万亩,是县内主要产粮区之一。粮食作物以小麦、大豆、玉米为主,经济作物以棉花、芝麻、油菜居多。乡镇企业有副食品加工厂、皮革厂。1983年以来全乡有近千人进城从事服务行业。现有初中、小学校18所,在校学生5403人。冢子行政村大焦庄挖掘出新石器时代象牙化石一枚,在关庄附近发掘秦墓2座,出土大量文物,其中玉带钩为国内珍品,现存省博物馆。

乡无集镇,居民在县城贸易。

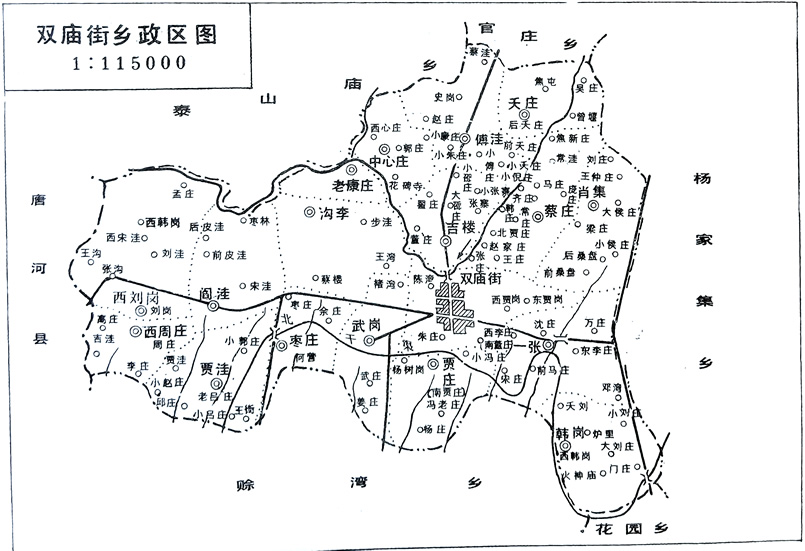

双庙街乡

位于县城西北。东邻杨家集乡,南接赊湾乡,西交唐河县,北与官庄、泰山庙乡相连,面积77平方公里。18个行政村,106个自然村,181个村民小组,6533户,30071人。

乡政府驻双庙街,距县城11公里。兴集于清代,农历单日集,交易粮、农副产品、百杂货等。

乡境为丘陵区,土岗多呈南北向。地势东高西低,耕地6.86万亩。农作物有小麦、大豆、棉花、烟叶、芝麻、油菜等。乡办企业有面粉厂、棉花加工厂、综合厂等。设有卫生院、露天影院。有中、小学校18所,在校学生4366人。境内老康庄出土的象牙化石存县文化馆。

泌一郭公路支线通双庙街,日班车2次。

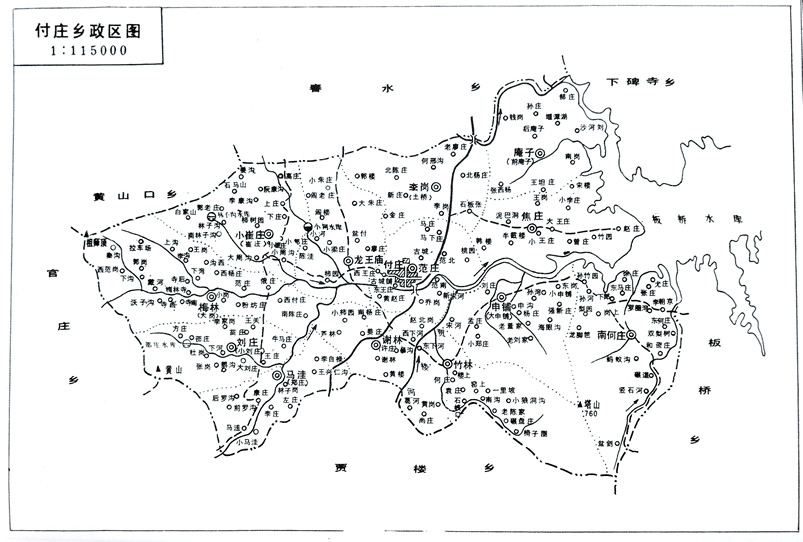

付 庄 乡

位于县城东北。东至板桥水库库区,南接贾楼乡,北连春水乡,西与官庄、黄山口乡交界。总面积138平方公里,13个行政村,176个自然村,256个村民小组,6250户,29079人。乡政府驻付庄,距县城31公里。1969年建立公社时,取名“立新”,1981年经省通知更名付庄。设公社后,原龙王庙(西北1.5公里)集迁于此。农历单日集。主要交易粮、畜、日杂百货、土产等。

全乡属浅山丘陵区。东、西两侧高,中间低。耕地4.74万亩,农作物有小麦、大豆、玉米、棉花、芝麻、花生等。中草药有柴胡、桔梗等。矿藏有花岗岩石。乡办企业有食品、木器加工、工艺绣品等.以竹编、藤编著名。

现有中、小学校15所,在校学生4029人,有卫生院、影剧院。付庄北古城村有隋代慈丘县故城遗址。

泌-许公路过境,日通班车30余次。

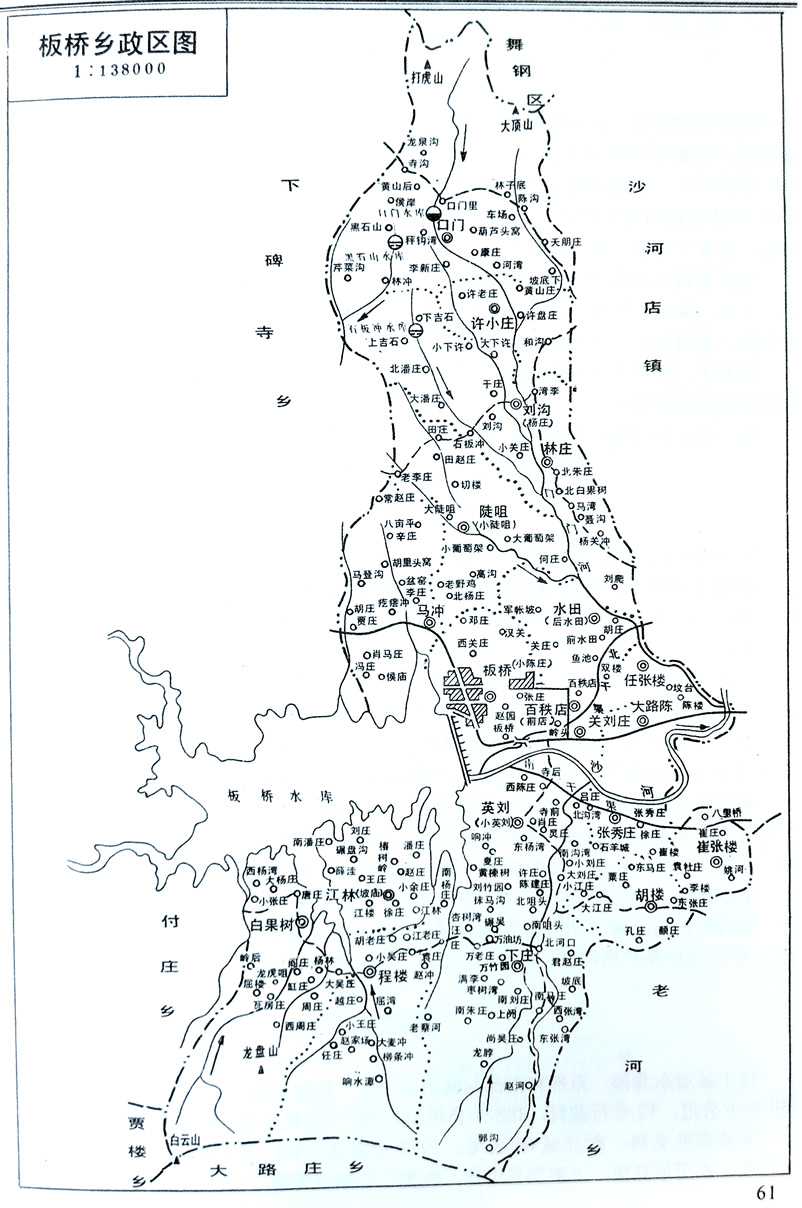

板 桥 乡

位于县境东北部,板桥水库东侧。东邻沙河店镇,东南与老河乡接壤,南至白云山,西接下碑寺乡,北与舞钢区、遂平县交界。总面积242平方公里。辖20个行政村,201个自然村,251个村民小组,8085户,38718人,其中回族近千人,大部聚居在百秩店。

乡政府驻板桥,距县城52公里。建国初,全境属牛蹄区辖,1951年修建板桥水库后,库区牛蹄街迁徙,区政府先驻大李庄,后移板桥街,集市渐盛。1975年8月特大洪水中,水库垮坝,原址尽毁,迁到库左王楼村,仍称板桥。农历单日集,日上市5000多人,成交额2万元以上。主要交易粮、畜、日用百货、土产等。

乡境南北两侧高、中间低,1983年被省定为山区乡。汝河沿岸为一冲积平地。中北部多为南北走向的岗陵,南部为白云山。耕地5.46万亩。农作物有小麦、大豆、玉米、水稻、芝麻、花生。特产板栗,年产量在5万公斤以上。中草药有射干、桔梗等。

全乡有中、小学校25所,在校学生7650人,有卫生院、影剧院。

境内百秩店,南北朝时名为镇固城,因是西魏大督都白实的居住地,故改名“白实店”。后回汉居民异俗同尊,呼为“百秩店”。南一驻公路过境。

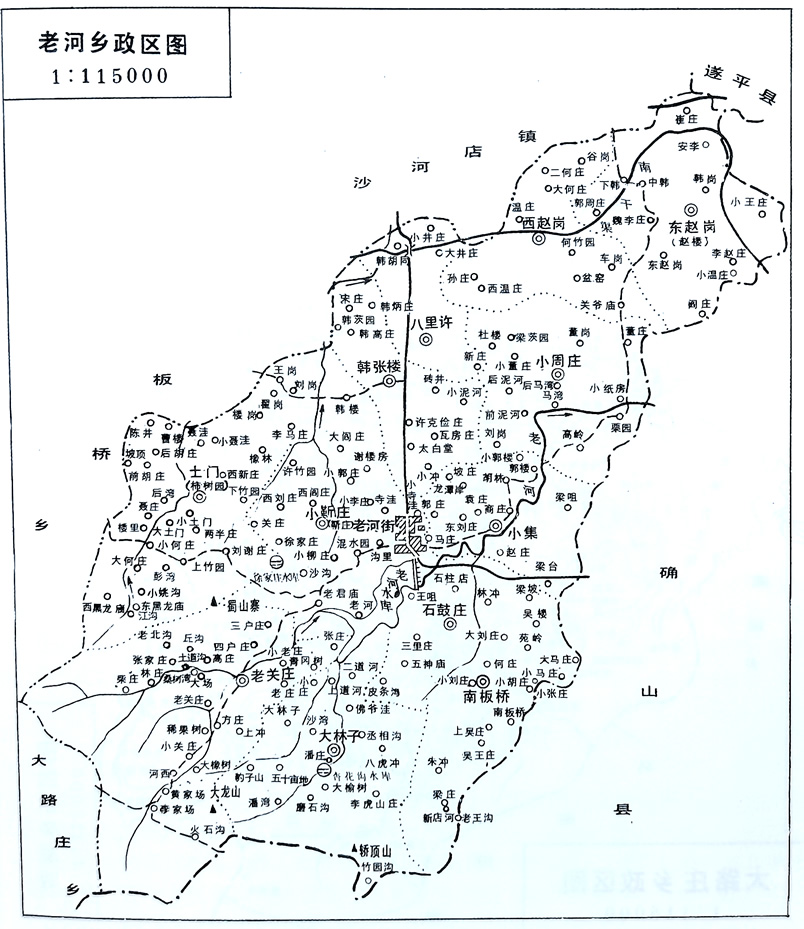

老 河 乡

位于县境东北部。东部和南部与确山县交界,西接板桥乡,北邻沙河店镇。总面积139平方公里。12个行政村,188个自然村,186个村民小组,6240户,28846人。

乡政府驻老河,距县城68公里。1977年建立公社,名为董岗,1981年经省批准更现名。农历单日集,主要交易山货、牲畜、日杂百货等。

全乡属丘陵区。南高北低,土壤肥沃,老河水库位于乡驻地南侧,水源充足。耕地面积6.24万亩,产小麦、大豆、玉米、棉花等,是县内主要产粮区之一。特产有板栗、橡籽、山楂、射干、桔梗等。乡办编织厂产竹器、藤椅。

现有中、小学校15所,在校学生5069人,有卫生院、影剧院。境内太子岭属新石器时代村落遗址,为省级文物保护单位。西部蜀山罗汉洞石雕,系麦积山石窟文化分期。乡政府院原系“老总寺”,为唐代建筑,寺庙已毁。现存银杏树一株,高近20米,丛生8株合拢,树干粗11.9米,至今枝叶茂盛。

公路有南驻路支线通县城。

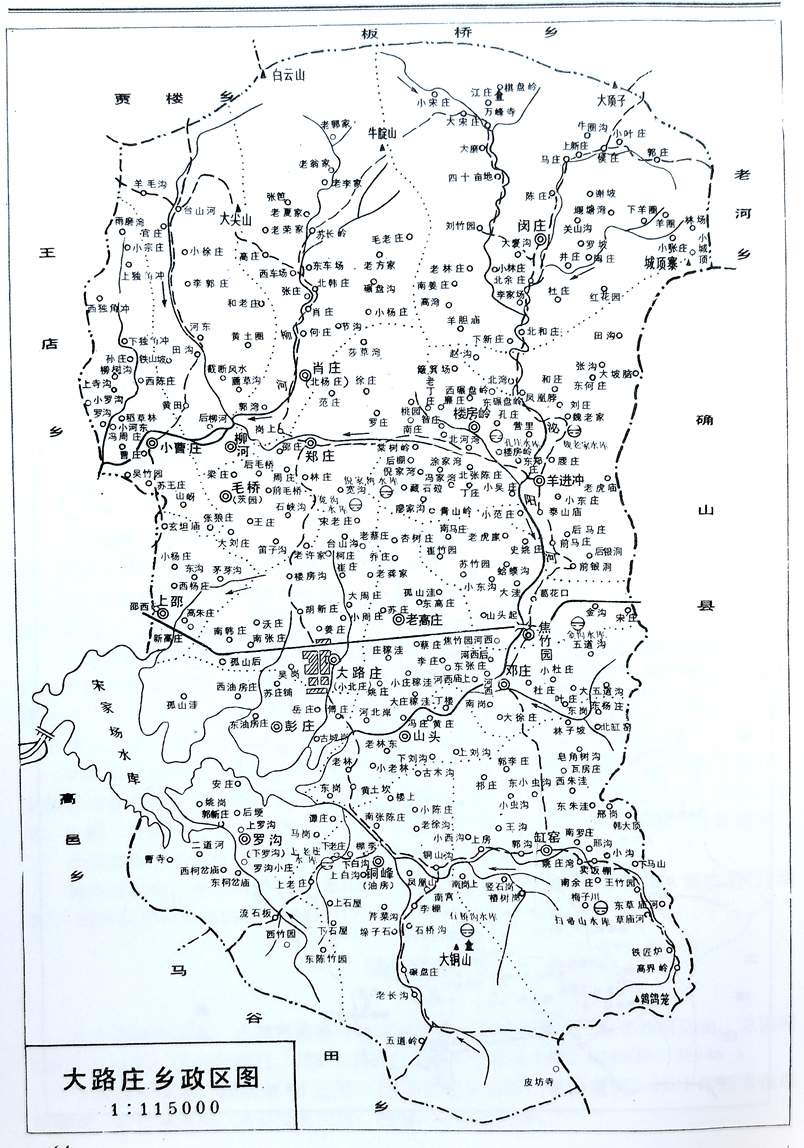

大路庄乡

位于县城东。东与确山县竹沟乡搭界,南接马谷田乡,西邻王店、高邑乡,北与板桥等乡相连。面积213平方公里。辖18个行政村,319个自然村,246个村民小组,5281户,25213人。

乡政府驻大路庄,距县城28公里。成集于清,单日集,交易山货、日用杂货等。农历二月初十有物交会,六月十五日有铜山庙会。

1982年省定为浅山区。耕地3.52万亩。农作物有小麦、大豆、水稻等。盛产柞蚕,有“柞蚕之乡”之称。铜山水晶石、“白云毛峰”茶叶闻名遐迩。1985年在境内白云山肖庄一带建成100公顷红果基地。矿藏有萤石、铁、磷等。

境内前银洞、后银洞为明代开采银矿遗址。境北有县萤石矿。乡办企业有壁毯厂、苎麻脱胶厂、山楂加工厂等。设有卫生院。有中、小学校19所,在校学生3859人。境东邓庄铺、焦竹园村曾为中共鄂豫边省委驻地,铜峰为游览胜地。

确(山)一内(乡)公路横贯全境,日有班车往返县城。

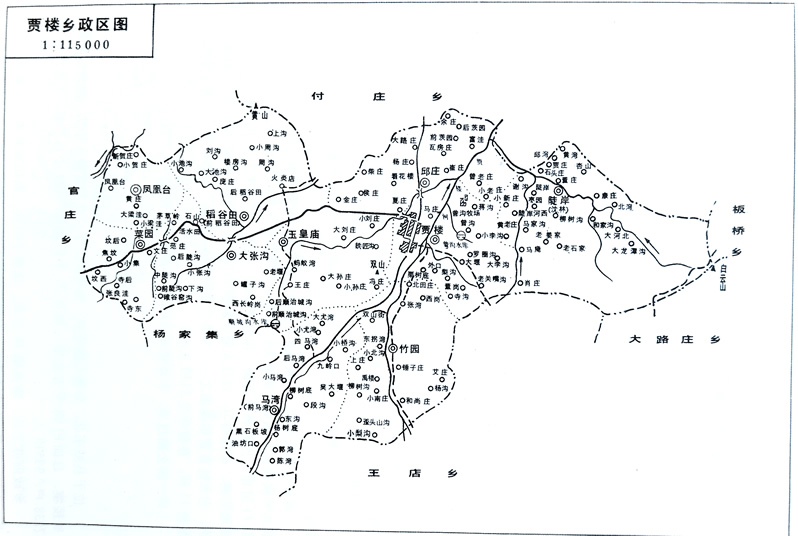

贾 楼 乡

位于县城东北。东至白云山,南接王店乡,西邻杨家集、官庄乡,北连付庄乡,居县境中心。面积69平方公里。有10个行政村,141个自然村,145个村民小组,3940户,19479人。

乡政府驻贾楼,距县城23公里。明末兴集,农历双日集,主要交易粮、畜、日杂货等。

地处浅山丘陵区。境东白云山为全县最高峰,南有双山,西、北两面丘陵起伏。南北为窄狭的河谷地貌。耕地3.17万亩,农作物有小麦、大豆、玉米、水稻等。宜林面积11万亩,已造林7万亩。山地产柴胡、桔梗、苍术等大宗中药材。双山花岗岩石,质地坚硬,石粒均匀,现已大量开采制作门墩、石磨等。县属“泌阳驴”种畜场设境内曾沟,为大牲畜繁殖基地之一。乡办企业有食品、塑编、石料厂等。设有卫生院,中、小学校11所,在校学生3110人。

许一泌公路过境,日停班车30余次,西去至官庄有一土公路。

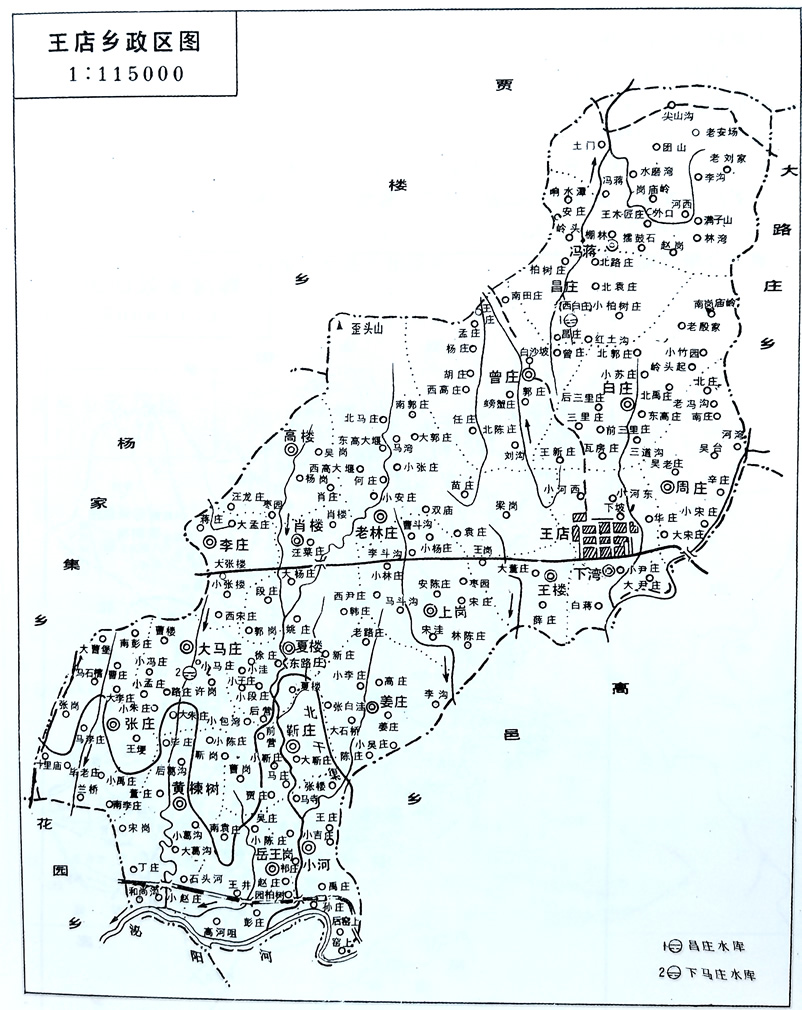

王 店 乡

位于县城东北。东邻大路庄乡,南连高邑乡,北与贾楼乡相交,西与杨家集、花园乡接壤。总面积98平方公里,现有21个行政村,199个自然村,272个村民小组,7238户,33513人。

乡政府驻王店,距县城18公里。成集于明代,农历双日集。主要交易粮食、牲畜、木材、柴草、日杂百货等。日成交额3万余元,农历正月十五日有物交会。

全乡系浅山丘陵区。地势东北高,西南低,东部和西部是平岗,南部和西南部是低洼易涝地,耕地6.91万亩。农作物有小麦、大豆、芝麻、花生等。特产有柞蚕,高楼的瓢梨,马寺的茶叶和“飞鸽”、“利宝”牌镰刀。乡办企业有镰刀厂、壁毯厂、竹塑编织厂、面粉厂等。设有卫生院。有中学2所,小学21所,在校学生7770人。确内公路横贯全境,日有班车往返。

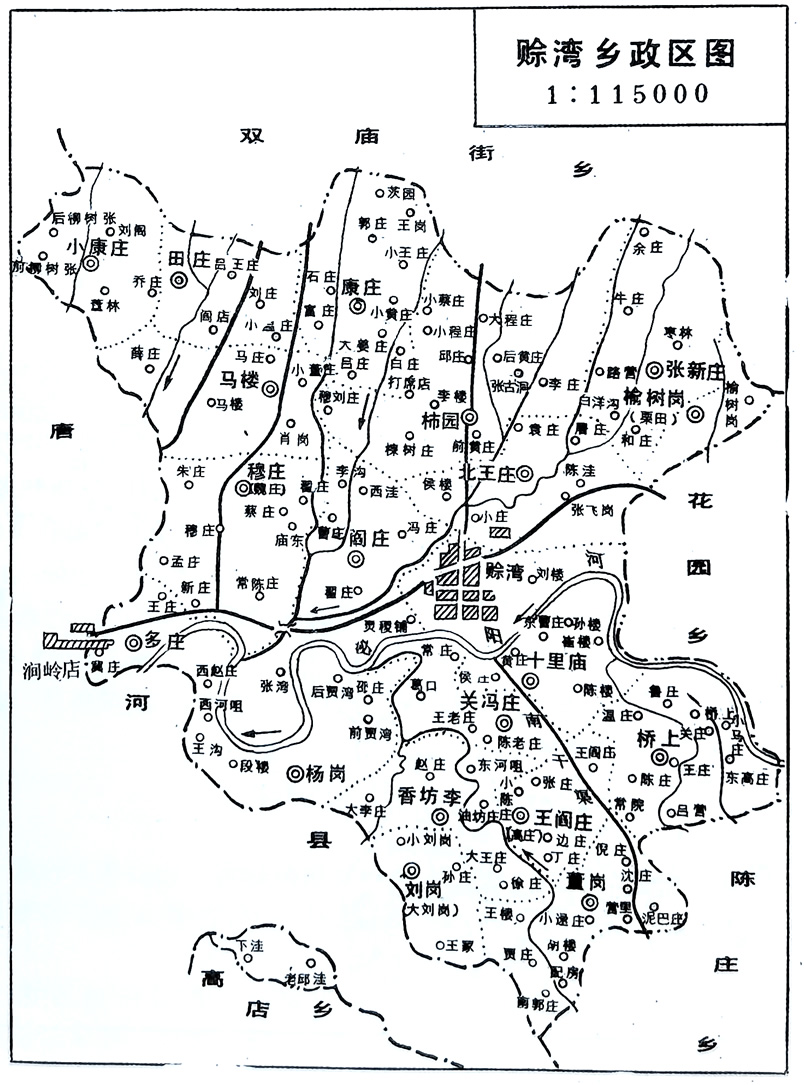

赊 湾 乡

位于县城西。东邻花园乡,北接双庙街乡,南连陈庄乡,西、南与唐河县搭界。面积70平方公里。有20个行政村,137个自然村,283个村民小组,8863户,40496人。

乡政府驻赊湾,距县城9公里。清末废灵稷铺集设于此,民国间曾称龙泉寨,后改现名。农历双日集,交易日杂货、粮、畜、农具等。1957年为中心乡,1958年为人民公社,后改为区,复为公社,1983年改为乡。

系县内主要产粮区之一,耕地7.71万亩。农作物有小麦、大豆、玉米、油菜、棉花、烟叶等。又为“南阳黄牛”、“泌阳驴”的产地之一,现存栏黄牛8000多头。张湾萝卜为境内名产。乡办企业有农机修造、油漆、酱醋等厂。设有卫生院、影剧院,中、小学校共22所,在校学生7702人。

确内公路过境。

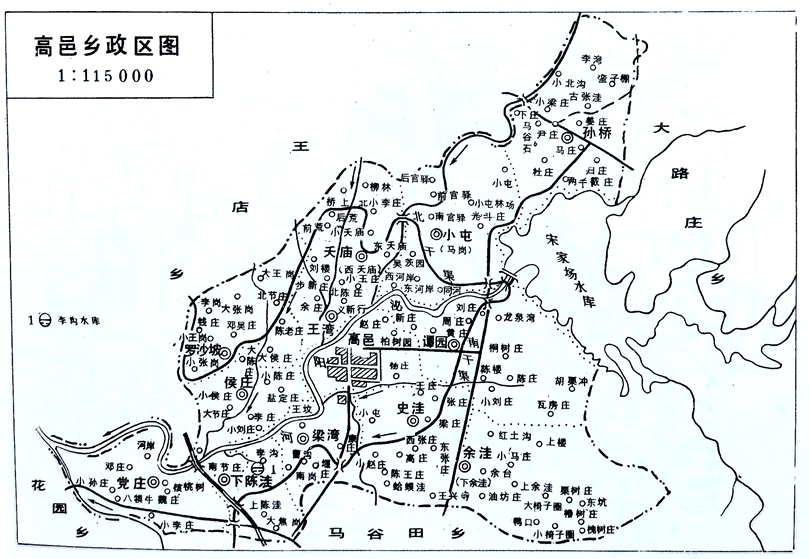

高 邑 乡

位于县城东。东邻大路庄乡,南接马谷田乡,西交花园乡,北连王店乡,总面积76平方公里。辖13个行政村,124个自然村,190个村民小组,4926户,22598人。

乡政府驻高邑,距县城19公里,系南北朝时齐侨置县故城。县废成集,农历单日集。民国时有店铺数十家,有字号者20余家,1959年后集市规模缩小。主要交易粮食、日杂百货、牲畜及其它农副产品。日成交额2万元。农历三月十八有物交会。

全乡为丘陵区。高邑附近四周皆平,史称“小盆地”。西临泌阳河,东有宋家场水库,土地肥沃,盛产五谷,被誉为“金高邑”。耕地4.51万亩,农作物有小麦、大豆、水稻、棉花、芝麻等。“马谷田瓢梨”在境内多有分布。“高邑陈醋”、龙泉湾上水石较有名,乡办企业有面粉厂、刺绣厂、综合厂等。设有卫生院。有中、小学校15所,在校学生3604人。境内荒里村发掘新石器文化遗址1处。

县城至宋家场水库公路过境,每日2次班车。

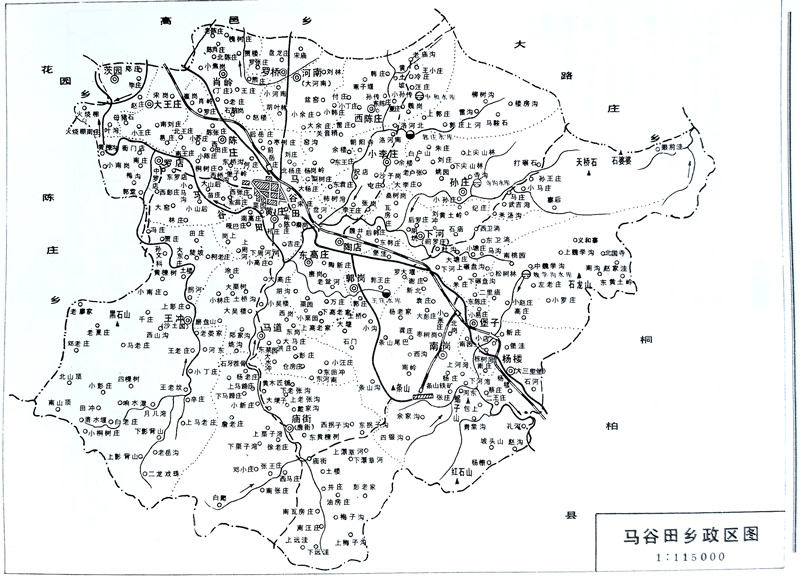

马谷田乡

位于县城东南。东、南与桐柏县接壤,西邻陈庄乡,北连高邑乡,面积220平方公里。有22个行政村,351个自然村,313个村民小组,7746户,35331人。

乡政府驻马谷田,距县城18公里。兴集于明代,农历双日集。清代以前因临泌阳至信阳州的交通要道,故集市贸易兴盛,有粮行、屠行、金银首饰店、“山陕会馆”。今贸易粮、畜、木、柴、日杂百货等。日成交额4万余元。

1982年省定为浅山区乡。山坡面积116平方公里。矿藏有铁矿、大理石、萤石等。境内有信阳钢铁厂条山铁矿。乡办萤石矿年均采量5000吨。耕地6.37万亩,农作物有小麦、大豆、水稻、棉花、花生等。“马谷田瓢梨”种植遍布全乡,年产梨50万公斤。有“瓢梨之乡”的誉称。县属马道林场场部驻境内高庄,为县用材林基地之一。乡办有制鞋厂、石灰厂、罐头厂等。县农业高中设马谷田西南1.5公里凤凰山下。设有卫生院、影院、体育场。中小学校22所,在校学生5810人。

泌阳-明港地方铁路和泌阳一明港公路过境。

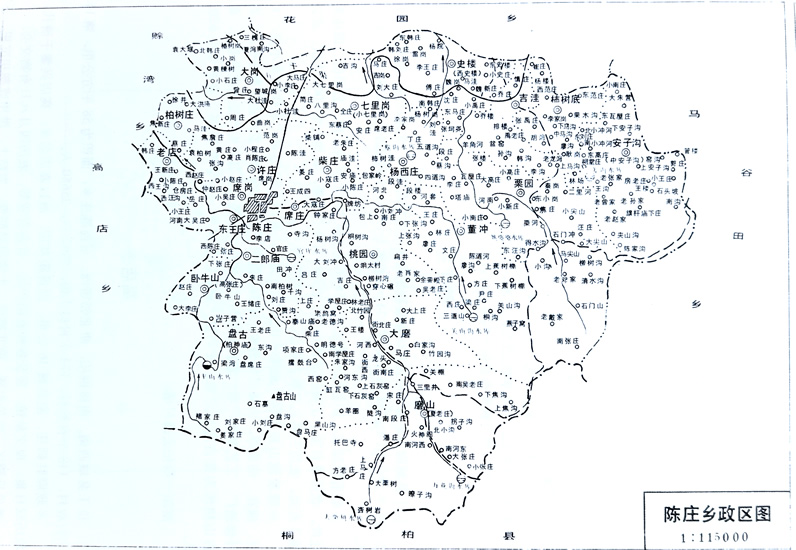

陈 庄 乡

位于县城南。东邻马谷田乡、南接桐柏县界,西交高店乡,北连花园、赊湾乡。面积170平方公里。辖22个行政村,313个自然村,359个村民小组,8580户,38627人。

乡政府驻陈庄,距县城9公里。1956年成立陈庄中心乡后,南1公里的二郎庙集迁此,农历单日集。主要交易粮、畜、农具、日杂百货等。日均上市2000人次,成交额2万元。农历三月三日盘古庙会,今为物交会。

乡境系浅山丘陵区,地势东南高、西北低。耕地6.89万亩,农作物有小麦、大豆、棉花、油菜等。山林以松为多。南部有铜铅锌银矿点分布。乡办企业有综合厂、农具修造厂、工艺制镜厂等。塑料制品畅销县内外,杨楼是有名的生产豆腐皮专业村。盘古山相传为盘古造世之地,受到世人朝觐。现有中、小学校26所,在校学生6209人。

泌阳一桐柏公路过境。

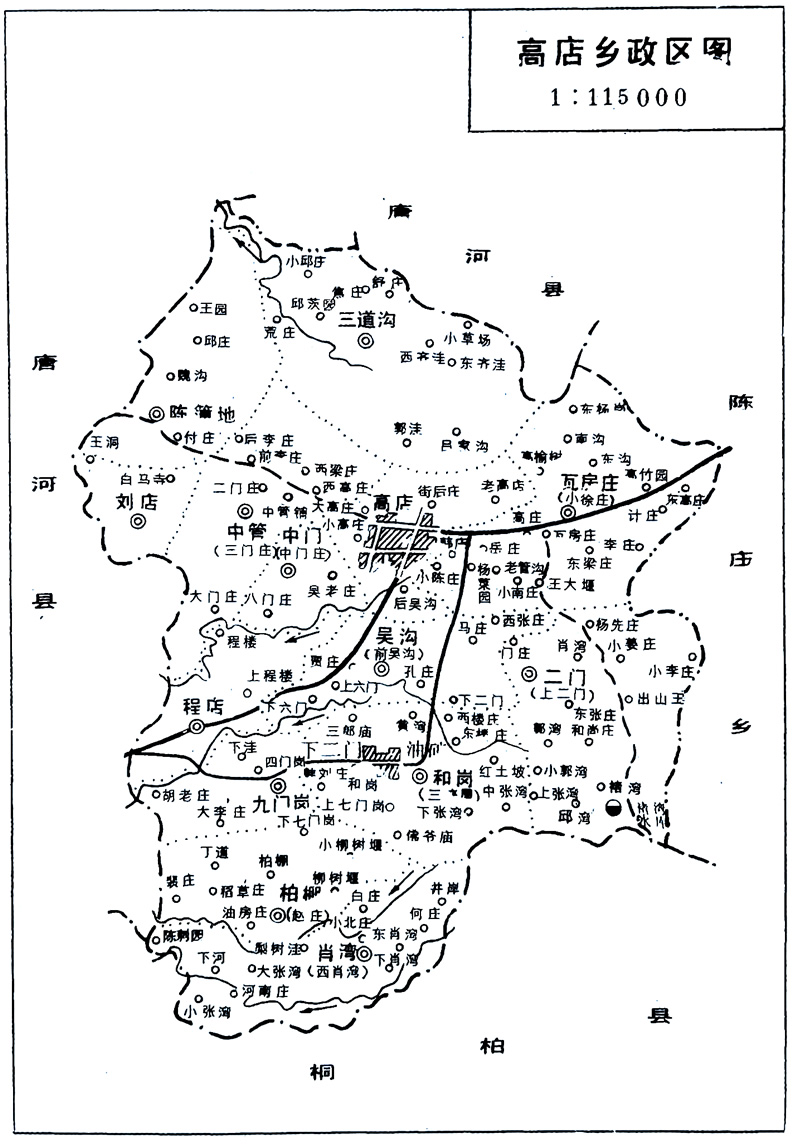

高 店 乡

位于县城西南。南接桐柏,西北邻唐河,东连陈庄乡,面积为58平方公里。辖14个行政村,118个自然村,172个村民小组,5262户,25650人。

乡政府驻韩庄,距县城16公里。因近距高店,故以高店名乡。高店兴集于清代,农历双日集。现交易粮、畜及各种农副产品、日杂百货等。农历四月八日有物交会。

地处丘陵区。地势中高、南北略低,土壤呈微酸性,为粘土、洪相或湖相沉积。下二门、和岗、关沟等地下有丰富的石油、天然气。现河南油田在下二门设矿采油。耕地有4.87万亩。农作物有小麦、大豆、水稻、棉花等。莲藕产量居全县首位。亦为“南阳黄牛”产地之一,现存栏7000多头。有面粉、水泥预制、食品加工、木器等厂。吴老庄为有名的编织专业村。设有卫生院,有中、小学校16所,在校学生4683人。境内丁道村为南北朝时城阳郡故城遗址。

泌阳一桐柏公路过境。

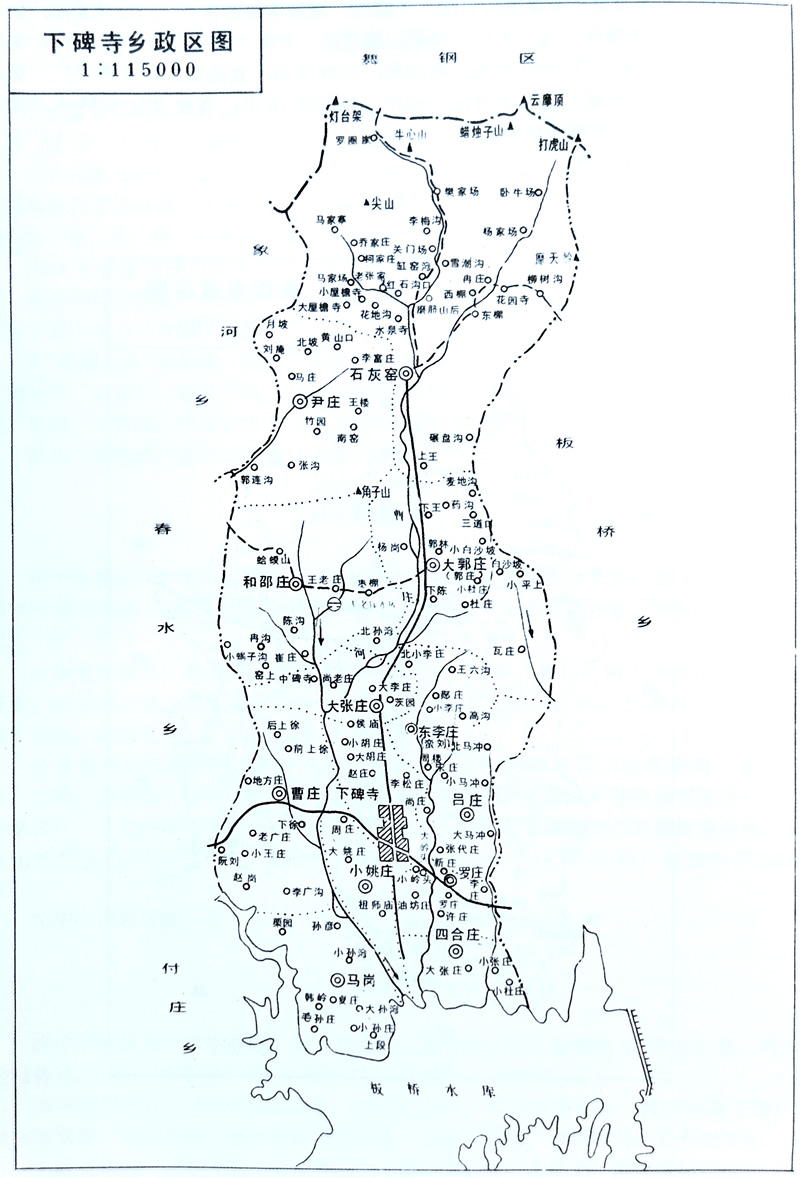

下碑寺乡

位于县城东北。东邻板桥乡,南至板桥水库,西接春水、象河乡,北部与舞钢区交界。总面积110平方公里。13个行政村,122个自然村,131个村民小组,4473户,21116人。

乡政府驻下碑寺,距县城45公里。以古上碑、中碑、下碑三座古刹之下碑寺取名。明代成村落,清末成集。旧有牛行、粮行等。农历双日集,主要交易日杂货、农副产品等。

全乡山岗密布,北高南低,岗陵多南北走向。矿藏有石灰石、大理石和磷矿。乡境南部产茶叶。耕地3.36万亩,农作物有小麦、大豆、玉米、芝麻、花生、油菜等。乡办企业有综合厂、纸厂、石灰厂等。

现有中、小学校14所,学生3200人。

境内缸窑湾村有北魏石窟2处,佛象数尊,石塔2座。

南一驻公路过境。