第四章 农机具

第一节 传统农具

犁、耙 犁为铁、木结构,二牛引拉,耕深10~20公分,日耕地1~2亩。耙为长方形,木框架,上钉铁齿两排,牛(驴)牵引,驾驭人站于耙上用以破碎土垡。不安铁齿的叫耱耙,用作播种后镇压,以利掩籽、保墒。1952年引进改良步犁两种,一是七寸、八寸步犁,另一种是双铧犁。七、八寸步犁很快推广应用,双铧犁因负荷重,未能推广开。

三条腿耧 木结构,腿脚安装三个小耧铧,腿距17~23公分不等。用1牛或驴牵引,由“耧把式”扶耧摇播,无畜力者,由5~7人牵拉,日可播种10亩左右。到1987年,仍以其为主进行较大面积的条播播种。

锄 由木杷和铁制锄板构成。1个劳力持锄作业,日可中耕地1至2亩。

镢锛 也称挖锛,由木把和铁铲构成,长把镢锛用于锄草、松土,短把镢锛用于砍禾秆。60年代以来,锄草松土多用轻便的挖锛(铲)代替,很少用锄。

镰刀和钐刀 镰刀系铁制,形如新月,安于木制把上,用其割麦。1人日可割麦2亩左右。钐刀系铁制,安于用绳编织的网兜上,操作时一手扶把、一手牵绳,1人操作,日可钐麦4~5亩,多适用于岗薄地。

石磙 1969年前,境内一直沿用原始石磙与石耢扇脱粒。畜力牵引,1人2畜,作业2~3小时,可脱粒小麦千斤左右。脱下的麦粒靠自然风扬净。1987年仍大部使用。

铁轮车 解放前,山区多用木杠、扁担进行人抬肩挑,平原多用2牛牵引的铁轮车。铁轮车由木制车箱、车轴、车辕、抬辕和铁轮制成,用途较广。二牛牵引,可载千斤左右,日行50余华里,后被架子车所代替。

石磨、石碾 1965年前,农产品加工主要以人力、畜力、自然风力和水力为动力。传统的粮食加工工具主要为石磨与石碾。石磨利用其磨擦力粉碎谷物。石磨有加工面粉的旱磨和加工豆腐的水磨两种,另有加工饲料的小晃磨。石磨加工谷物,1人1畜,日加工面粉35公斤。1987年前部分使用石碾,用驴拉石磙在碾盘上旋转,碾米或粉碎薯干、谷物等。只有少数山区使用。

水车、吊杆、辘轳 建国前,农业灌溉一直使用水车、吊杆、辘轳等。水车,为木制龙骨式,构造简单。1人脚踏驱动轮,带动绳和木板,水从长形木槽中提出。这种提水工具适用于沿河、沟塘。吊杆,一横一竖两根木杆,横杆系于竖杆上,一头连竹杆与水桶,另一头系一大石块,以横杆之杠杆作用,将水提出井外。辘轳有铁制、木制两种,形状大同小异。辘轳一端安一曲拐把手,缠绠绳于辘轳上,绳一头系水桶,1人操作,多用于菜园。一般一井一挂辘轳,井口大者可多安装。1950年引进解放式水车,辘轳随被取代。

第二节 农业机械

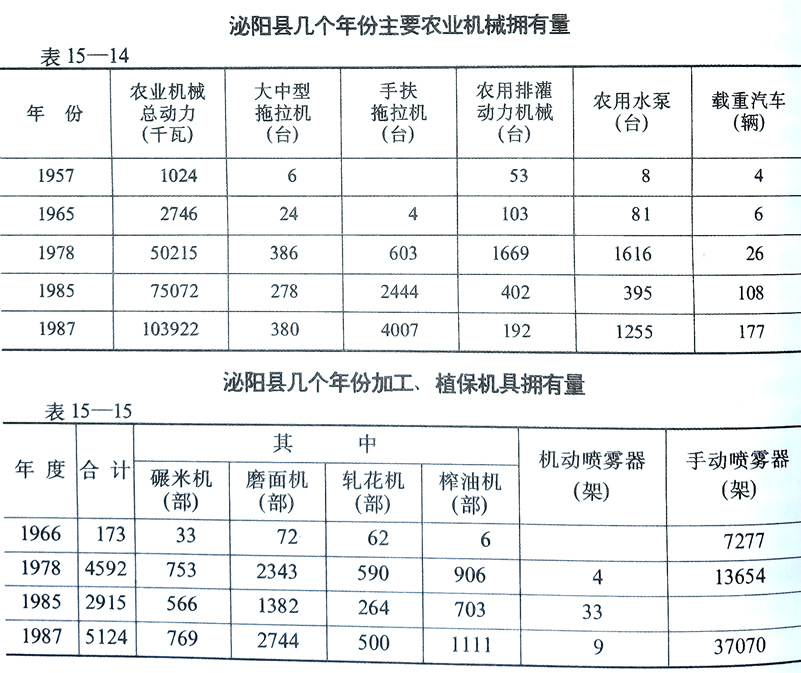

拖拉机 1954年国营板桥机耕农场购进拖拉机,境内始有大型农业机械。1958年县拖拉机站购置拖拉机2台,1965年发展到15台,1967年全县已拥有大中型拖拉机30台,机引犁29部,圆盘耙49部。国产“东方红”大型链轨拖拉机牵引五铧犁,日可耕地100~120亩,比旧式犁提高工效60~80倍,耕深20~30公分,比旧式犁加深10公分。1987年大中型拖拉机为380台,9285千瓦(12624马力)。拥有机引犁236部。拥有园盘把225部。

手扶拖拉机 1965年始引进使用,但用户较少。1980年后,实行联产承包责任制,手扶拖拉机以其体积小,价格便宜,使用方便,多功能作业,深受农民喜爱。到1987年,境内拥有手扶拖拉机4007台,小型机引犁1322部,小型机引耙97部。日可耕地20~25亩,比旧式犁提高功效15倍,耙地200亩,比旧式耙提高功效40倍。机耕面积由1965年的2万亩,到1987年达30.2万余亩,占总耕地的21.8%。

播种机 1954年引进8台14行与24行播种机,1977年发展为22台。1987年拥有播种机56台,但自实行生产责任制后,因地块分得零碎,操作不易,除国营农场继续使用外,多数封存不用。

收割机 1955年板桥机耕农场购进联合收割机5台,1957年又购进大型康拜因收割机4台。该机可收割、脱粒联合作业,一次完成,日可收脱300余亩,高于人工功效数百倍。但因价格高,且不宜在小块土地操作,故一直未推广。1978年购进130型割晒机43台,1981年发展到151台,与手扶拖拉机配套使用,每小时可收麦6~8亩,比人工收割提高功效40余倍。1987年,拥有割晒机444部,机械收割面积达37万亩,占播种面积的42.1%。

脱粒机 1968年始,使用胶轮拖拉机带石磙或铁磙辗场脱粒。1970年县机械厂生产一种喂入式脱粒机,推广使用,因不安全,后经政府通知禁用。1983年后,购进部分唐河产“50-△”型气流清选脱粒机。至1985年用手扶拖拉机带石磙或镇压器脱粒遍及全县。日脱粒5000公斤左右,比人工畜力脱粒功效提高10倍。1987年为925台,全县机械脱小麦占总产量的89%以上。

磨面机、打米机、榨油机 1954年购进柴油机作动力,带动磨面机、打米机、榨油机等加工机具后,石磨、石碾陆续被淘汰,由人工转为机械加工。1987年境内拥有各种磨面机2744部,打米机769部,油加工作坊703个,基本实现粮食加工机械化.350型打面机,每小时加工面粉240公斤,比石磨功效提高50多倍。278型锥磨每小时打大米150公斤左右,比石碾功效提高40多倍。

弹、轧花机 轧花、弹花机多用电力运转。1987年境内轧花机500部。其中较多的是许昌20片轧花机,每小时轧花40公斤,比人工轧花车功效提高10倍。原手工加工工具被淘汰。

喷雾器 1954年始用人工喷雾器。其中以“工农-36型”喷雾器为普遍。部分地方使用弥雾器。

水泵60年代河流沿岸建立各种提灌站,配备75、54、40匹马力柴油发动机和涡轮式水泵。70年代购进深井潜水泵。

喷灌机 1978年购进13台移动式喷灌机,1985年发展到142台。1987年机动喷灌机192台,配柴油机186台,1537千瓦,电动机6台,33千瓦。

第三节 农机管理

一、农机修造

建国前,传统农具修造由个体铁木工匠承担。1954年城关、沙河店、羊册等集镇建立铁木生产合作社,逐步引进车、钳、刨等机床设备。1956年县建立拖拉机站,负责维修。1958年全县10个公社分别成立小件农具维修厂。1979年境内出现农机具维修专业户67家。1987年泌阳农机修造厂已成为多功能的维修厂。

二、管理体制

1972年前,农业机械由供销合作社经营,培训工作由水利局和新式农具推广站负责。 1976年秋,在部分公社试行机务技术保养升级赛。1979年开展“三库一棚”建设和农机大院活动,做到了车有库,机有棚,及时保养和修理。推行农业生产责任制以来,集体的农业机械用保本保值、统收统支、以工换工等形式承包给农户。1984年全县大、中、小型拖拉机2565台,其中个体所有1147台,联户所有959台。均能妥善管理。

三、人员培训

1954年开始培训农机技术人员30名。1958年水利局举办3次培训班,共培训农机技术员120人。培训内容是机械管理、维修保管、故障排除等。1969年县成立“五七”专科学校,开办两期农机学习班,培训80人。1972年在板桥举办5期培训班,共350人。1980~1982年,小型拖拉机增多,农机局采取巡回短期培训方法,指导农机技术工作。县设5个培训点,开展送教上门,共培训机手698人。1987年采用各种形式对900多名农机技术人员普训一遍。

四、安全监理

1981年起,麦场机械作业增多,每当“三夏”、“三秋”来临,除作好安全宣传外,并对机械进行全面检查,对机手加以培训。进场作业的机车都配备离心式灭火器,减少了事故。1982年前,拖拉机交通事故由公安部门兼管。是年,县建立农机监理站,乡镇农机管理站各配一名监理员。1983年培训监理员80人次,机手1500人次。培训内容为交通规则、维修保养、机械操作。对1700台拖拉机发了合格证,对驾驶员进行了考试,合格的建立了档案。1984年后,在公路各要道口进行路检路查,制止违章驾驶。