第六章 土特产

第一节 蚕 茧

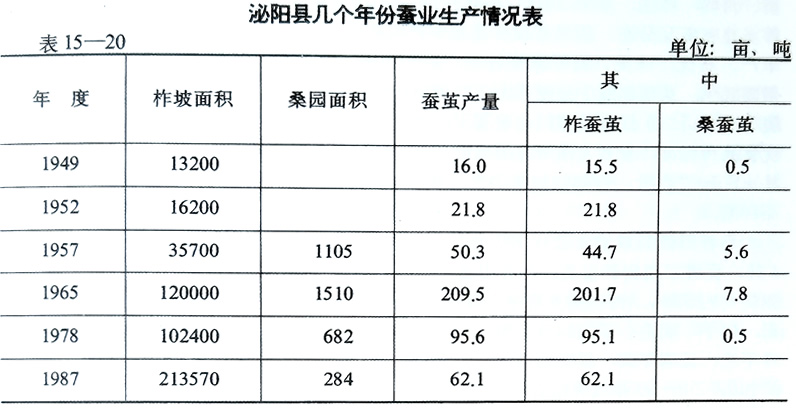

泌阳植柞栽桑,养蚕缫丝由来已久。唐代已盛行织绢布,曾作贡品。民国6年(1917年),以羊进冲为中心,大路庄、王店、邓庄、柳河等相继出现8家丝行。所产“山丝绸”,质地坚韧,不仅销售国内,且出口俄国。当时人称羊进冲为“洋钱冲”。民国22年,全县放蚕2万筐以上,产茧万担。日军侵华后,蚕业遭到破坏。建国后,党和政府大力提倡,各级设立蚕业管理机构,培训技术力量,扶持所需物资,柞蚕生产得到较快发展。除象河、黄山口、老河、大路庄、王店等老蚕区恢复生产外,春水、羊册、付庄、下碑寺、板桥、贾楼、高邑、马谷田等乡也开始从事柞蚕生产。但因受自然条件(旱、涝、风)的制约和蚕茧销售价格等因素影响,产量时有升降。1956年产量为54.9吨,1961年因遭三年自然灾害骤降为7.35吨。1968年县缫丝厂建成,自筹原料,就地取材,蚕茧产量又猛增到514.8吨(其中柞茧446.75吨、桑茧5.05吨、蓖麻茧63吨),是1961年的70倍。1979年8月泌阳被确定为河南省柞蚕基地县。1987年全县有13个乡、66个行政村、380个村民小组从事放养柞蚕,产量为62.1吨,产值130.41万元。

泌阳柞坡坡势多平坦,坡度小于30度的面积占70%,有利于植柞。坡多向阳,宜于防风保苗。土质多砂砾土、黄粘土,土层较深,适宜柞林旺盛生长。1949~1985年,年平均柞坡10万亩左右。1954年最少,仅1万亩,1982年最多50万亩。以大路庄乡面积最大,14万亩。柞树种类有拴皮栎、麻栎及少量槲叶、青冈栎。

境内成片桑园分布于赊湾、黄山口、付庄、板桥、沙河店等乡,面积不大。蓖麻多在宅旁隙地、荒坡、渠埂上零星种植,但不普遍。

泌阳人民积累有丰富的养蚕经验。建国后,蚕业生产技术不断得到新的改进和提高。50~60年代,引进“33”、“39”、“河41”等柞蚕新品种,结束了泌阳柞蚕生产无定型品种的历史。在生产技术方面,推广“火龙暖种法”,比传统的明火暖种大大前进一步。在病虫防治上,推广“三选”技术,显微镜检种,各种消毒防病措施,使柞蚕微粒子病病毒率由建国初60%,下降到10%左右,脓病危害大大减少。柞蚕斤籽单产,由建国初的“老八千”提高到2至3万粒。

附:泌阳柞蚕原种场

位于县城东北王店街北侧。1953年前为河南省泌阳柞蚕制种场,场址在王店区上寺沟,直属省农牧厅。时有技术干部20人,工人20人,柞坡面积1万余亩,可供养蚕3000筐。1953年后,财产及柞坡由县财政代管。1960年省人委决定建立“泌阳县柞蚕原种场”,省农牧厅随将全部财产移交给县农业局,另投资2万元,在王店街北建制种室1座,简易宿舍20多间。1964年省再度投资,于王店东15公里焦竹园村另建制种室1座,生产规模进一步扩大。

建场以来,共挂种茧284388万粒,制无毒良种13.8吨,价值82.6万余元,使社会产茧量达68.9万担,增值750万余元,场内收入111.3万元。1965~1978年,技术员李奎林同其他技术人员密切配合,经过14年的选育,培育出“泌阳1号”柞蚕新品种,荣获河南省重大科技成果奖。1977年新辟壁毯生产项目,为驻马店地区最早兴建的壁毯生产厂家。1978年壁毯厂职工200多人,年生产能力4000多平方英尺,创年产值36万元。1982年因销售不畅一度停产。1985年复产,并纳入国家计划。1987年全场共61人,其中干部3人(技术干部2人),实用柞坡面积3000亩。生产房2900平方米,库房1500平方米,生产车间1100平方米,烤种室200平方米,职工宿舍2500平方米,畜禽室200平方米。汽车1部,20千瓦电动机1台,牛3头。固定资产27.3万余元,流动资金17.4万余元。

第二节 马谷田瓢梨

马谷田瓢梨为泌阳县久负盛名的特产。产区主要分布在马谷田乡的孙庄、夏河、罗桥、肖岭、陈庄、王冲、罗店、郭岗和王店乡的高楼等行政村。陈庄、大路庄和杨家集等乡也有零星分布。因马谷田乡是集中产地故名。瓢梨具有适应性强、结果早、耐瘠,丰产、质优、味美、宜贮藏等特点。梨个中型,较大的重0.25公斤。果皮呈姜黄色,果肉乳色,果柄部有2分硬币大小的褐斑相衬。果质细嫩无渣,含水较多,食之香甜酥脆,凉爽可口。经有关部门化验鉴定,果汁中可溶性固体物、含糖量、含酸量等均达到优良品种标准,含有人体所需的单糖、维生素及其它营养物质。食之有生津止渴、清热祛火、增进食欲、增强抗病能力之功能。1985年全省梨品种鉴评会上,被确定为优良品种梨。

马谷田瓢梨栽培史已有300余年。清代地方官曾规定:百姓每种梨树10棵,奖谷1升,促进了梨树的发展。马谷田夏河村,目前尚有梨树2万多棵,百年以上树龄的老梨树约占50%,树行整齐有序。晚清年间,瓢梨销售至湖北、湖南、广东等地,马谷田、堡子、明港、信阳均开有梨行,专营马谷田瓢梨。每当收获季节,梨贩客商往返络绎不绝。民国年间,瓢梨远销香港,曾被誉为“铜山酥”。建国后,梨树的栽培和管理得到加强。50~60年代种植面积达10万亩(折合亩),年产量高达3000吨,占全县水果总产量的40%以上。十年“动乱”期间,梨树失管,病虫害严重,产量大幅度下降,1976年总产降至818吨。1981年后,实行梨树联产承包,在有关部门技术指导下,采取刮皮涂白、灭虫除害、整枝修剪、培植新苗等更新、改造措施。1984年国家又拨专款进行扶持,才恢复新的生机。1987年面积1.09万亩,产量达1123吨。销至信阳、武汉、广州、香港等地。

第三节 羊册白菜

羊册白菜,久负盛名,以集中产在羊册镇而得名。体型:“头平屁股大,根象猪尾巴”。亦因菜叶卷曲呈菊花状,又称“菊花心白菜”。叶茎肥厚洁白,细嫩无丝,味醇质脆,可烹煮调制成多种色、味俱佳的菜肴。历史上,除羊册镇周围菜园大面积种植外,农村亦多种植。全镇常年种植3000~5000亩,亩产750公斤。1987年种植7000亩,亩产660公斤,年总产4735吨。大部分销往湖北、湖南、广东、广西等省、自治区。

1959年羊册曾被定为河南省蔬菜基地,产品主要供应郑州、开封、平顶山等市,一部分销往外省。1961年外贸部门组织“羊册白菜”远销香港,深受港人青睐。

羊册白菜以其质好味美,产量高,适应性强,引得各地争相前来采购种籽。1984年前后,羊册镇每年外销白菜种籽250吨,收入约200余万元。菜籽销售遍及全国20余省、市。供不应求。

第四节“白云毛峰茶”

“白云毛峰茶”由泌阳县茶场培植采制而成。具有“条索紧、细、匀、齐,锋苗好,银毫显露,色泽翠润,浓香持久,汤色清澈,滋味鲜醇,叶底肥软、多芽,嫩绿明亮”等特点,1986年河南省名茶鉴评委员会对其内质、外形综合评定,被确定为省优质地方名茶,从而结束了长期以来河南只有“信阳毛尖”一种名茶的局面。

“白云毛峰茶”以白云山周围诸山为培植基地。白云山为境内诸山之最,山势雄伟,群峰环拱。山上云雾缭绕,细雨沥沥,气候一向湿润。山后有龙潭,古称“天池”,清澈甘冽,久旱不竭。有云雾雨露之滋养,无纤尘杂垢之秽染,自成天然小气候。植茶的自然环境十分优越。60年代初,实行南茶北移时,始于此少量种植,即发现茶叶品质极佳。后,逐步发展,并不断引进良种,改进制茶工艺。至1982年,引进“福顶大白”茶种,以矮化密植方法及独特的采摘标准和炒制工艺,终于研制出一代新茶-白云毛峰,并成功地跻身于地方名茶之列。

同其他绿茶一样,“白云毛峰”茶内含营养成份500余种,有蛋白质、氨基酸、咖啡碱、维生素、芳香物质等。常饮可起到清心明目,提神醒脑,去腻消食、解酒利尿,消炎去热,降低血压,健肾强身的作用。

现有“福顶大白”茶园百余亩,年产“白云毛峰”茶近万斤,销往山东、湖北等省及省内南阳、驻马店等地区,产值近10万元。

附:泌阳茶场

1972年建。位于城东北下碑寺乡四里庙。原为商业部门接管的国家建材部“五七”干校第四队产业,1977年6月移交县农业局。时有土地630亩,其中茶园130亩,房舍123间,职工78人,大家畜7头和机械设备若干。固定资产19.8万元,周转资金10.3万元。1987年土地扩展到750亩,其中茶园150亩。有职工135人,大牲畜7头,仓库、宿舍1200平方米,大型拖拉机3部,12匹马力手扶拖拉机2台,50千瓦电机1部,12匹马力柴油机和配套收割机各1台(部),胶轮车3辆。年产青茶(白云毛峰)1000公斤,农、林、牧、副、渔业生产总值年均10万元。