泌阳系丘陵山区,土质瘠薄,经济一向落后。解放前,工业多系手工作坊,农业产量低而不稳,更因大量土地为少数人占有,广大劳动人民受地租、高利贷剥削和官府横征暴敛,加之旱、涝等自然灾害和兵燹、匪祸接连不断,致使人民生活水平极其低下。民国31年(1942年)夏、秋,县境大旱,晚秋绝收,地方政府不仅不赈灾,反而在上年实征26638石(每石75公斤)基础上,加征到73018石,使灾情更加严重。群众糠菜难以果腹,有近万人被饿死,6万多人外出逃荒要饭。卖儿鬻女现象到处可见。

建国后,消灭了封建土地所有制,实行耕者有其田,生产力得到解放,加上交通状况改善,工业发展,商业繁荣,物价稳定,人民生活开始有所改善。1959年至1961年因“左”倾错误和天灾袭击,人民生活甚为困苦。后经过调整,废除食堂制,发还自留地,开放市场,经济呈复苏态势,人民生活稍有好转,但仍很贫困。中共十一届三中全会后,实行改革开放,工农业生产迅速得到发展,特别是农村实行联产承包责任制后,农民生活水平普遍得到改善和提高。城市居民经济收入也有较大增长。随着收入的增长,人民的衣、食、住、行都发生了显著变化。自行车、手表、收音机、缝纫机之类已相当普及,电视机、洗衣机、收录机、电冰箱等中高档用品也进入不少家庭。由于人民生活水平提高,人均寿命也由建国前的32岁上升到1987年的71岁。

第一章 农村居民生活

第一节 物质生活

一、经济收入

解放前,占全县人口10.2%的地主、富农,却占有43.1%的土地,经济收入较为丰厚可靠。而89.8%的广大农民,仅占有56.9%的土地。当时粮食亩产一般在30~35公斤之间。多数农户在完粮纳税缴纳地租后所剩无几,还须靠男樵女织和喂养一些畜禽以维持生计,经济收入低下。

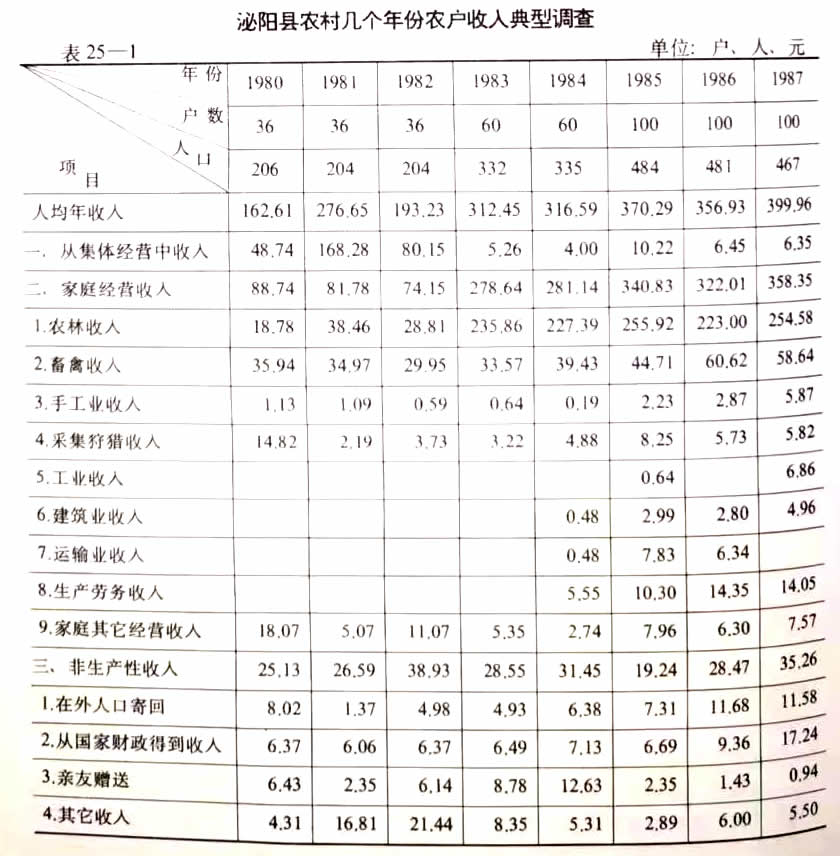

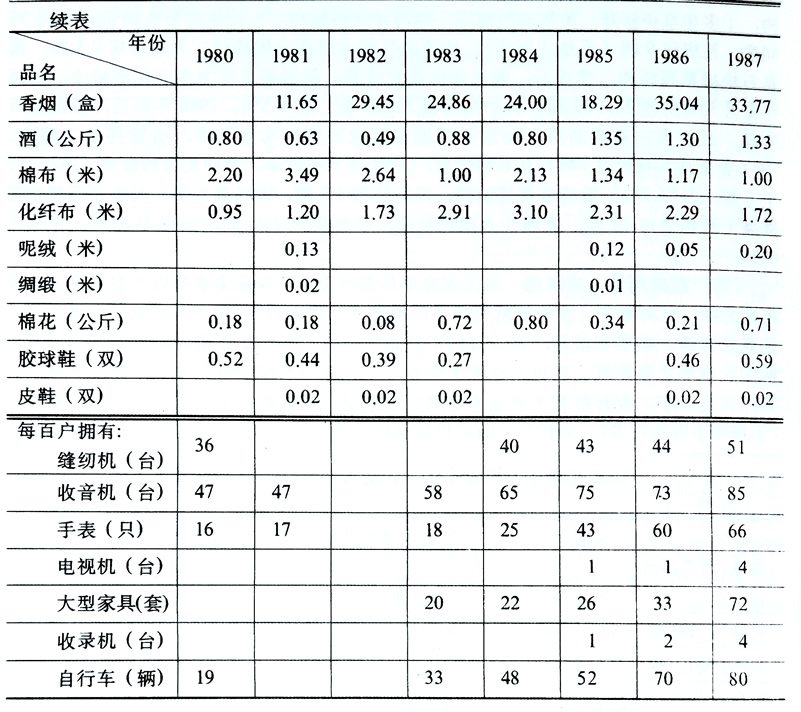

建国后,随着社会制度的变革,贫苦农民分得了土地,生产积极性很高,加上农业生产工具的改良和新的生产技术推广运用,生产有较快发展。但在50年代后期和“文化大革命”阶段“左”倾错误影响下,人民公社只搞单一的粮、棉、油生产。农民经济收入一般年份人均为40元左右,最高的1967、1976年是53元,1979年以后,全县农村实行了土地联产承包责任制,调动了农民的生产积极性,在抓紧粮食生产的同时,多种经营和工副业生产都有很大发展。随着农民商品经济意识的增强,利用农闲季节和劳力充裕的条件,除搞农、林、牧、副、渔生产外,把活动范围拓宽到工业、手工业、建筑业、商业、饮食服务业和运输、采集、开矿等各行各业,到1987年人均纯收入274.8元,比1978年增长3.94倍,比建国初期27.58元增长8.96倍。按主要农副产品和主要工业消费品价格计,比1978年增长1.82倍,比建国初期增长2.85倍.1980年后抽样调查了王店公社袁庄、下碑寺公社张代庄、赊湾公社西洼和沙河店乡崔庄、花园乡竹园、羊册乡郭明吴庄等百户农家,其经济收入变化情况如表25-1。

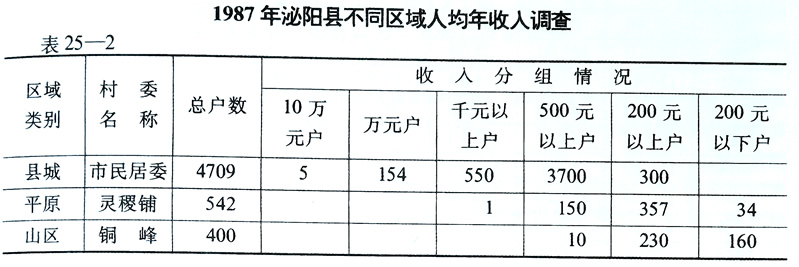

在承包责任制不断深化过程中,有一部分农民根据自己的技术特长和管理才能,种植经济作物或经济林木,饲养猪、牛、羊、鸡、鸭和养殖鱼类,以及搞加工、运输、建筑、商业,率先致富。1987年底全县农村各种专业户1479户、7570人,年纯收入358.1万元,人均473.05元,比全县人均高72.1%。但由于县境内自然条件不同,故经济收入极不平衡。大致可分为三种情况:县城区域人均收入较高,其次为平原区,差的是山区。

二、消费支出

建国前,县内农民生活水平极其低下。一般年景,少数大地主生活依然奢侈,中小地主和富农仅能吃包皮蒸馍;中农是随着季节变化,以填饱肚子为宜,逢年过节能改善一下生活就算不错;大多数贫苦农民过着糠菜半年粮的生活。抗日战争期间,由于交通阻断,商贩稀少,盐价暴涨,需20~25公斤(最贵时需30~40公斤)小麦才能换到0.5公斤食盐,多数农民把吃盐看作是改善生活。在农村,不少人常年吃不上油、盐。马谷田罗店村32户、150多人,就有31户、130多人一年四季没喝过咸汤。尤其无地和仅有少量土地的贫雇农民景况更惨,即使丰年也是以糠菜渡日。有的常年靠乞讨维持生命;有的整年住破庙、破窑、墓丘;有的一家老少三代合盖一条破被,寒冬腊月穿单衣、打赤脚。象河乡下曹村曹东林一家五人常年乞讨过活,民国31年(1942年)灾荒时饿的撕棉袄套子吃,最后连饿带冻死掉四口,只剩曹东林一人熬到解放。

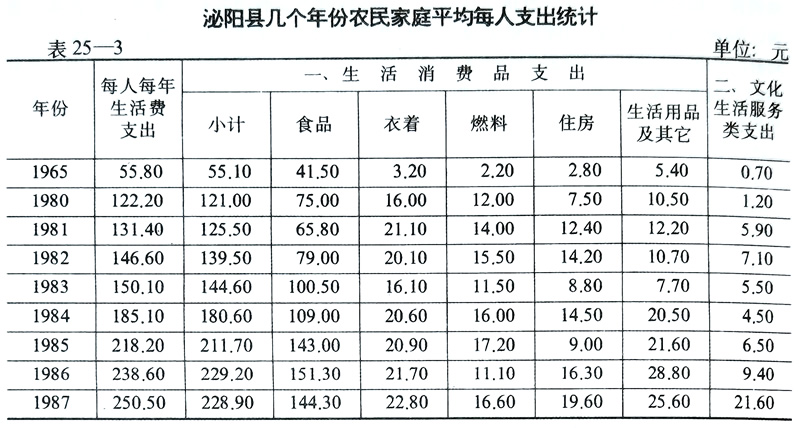

建国后,土地归农民所有,通过精耕细作,收入有明显增加,生活水平有所改善。但在1958年成立“人民公社”后,土地归集体经营,农民过着“食堂化”的平均生活,加上1959~1961年自然灾害影响,农民生活甚为困难。到1965年人均消费支出才达到55.8元。在整个“文化大革命”阶段,增长十分缓慢,直到党的十一届三中全会后,随着收入的逐渐增多,农民的消费水平显著提高。1980年人均消费122.2元,比1965年增长1倍多;1984年185.1元,比1965年增长2倍多;1987年250.5元,比1965年增长3.5倍。扣除近年来物价上涨因素,农民在衣、食、住、用方面比过去有明显提高。1965年生活消费品支出中,食品占75.3%,衣、住和其它生活用品支出仅占24.7%,到1987年食品支出增长2.48倍,它的比重却为63%,下降12.3个百分点。1965年农民人均用于文化生活的支出为0.7元,占1.3%,1987年增到21.6元、占8.6%,比1965年增长29.8倍。农民家庭平均每人支出情况见表25-3。

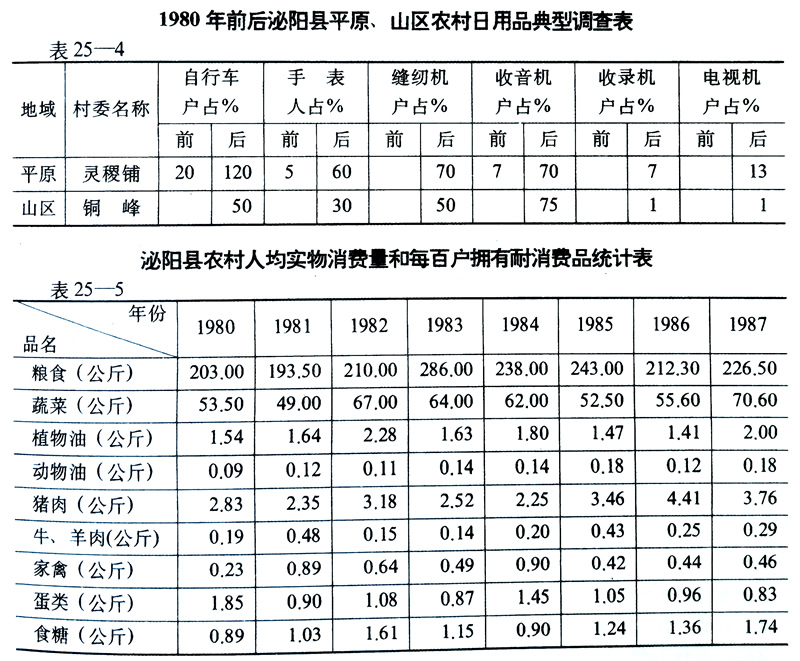

(一)饮食 1952年全县人均年占有粮食250公斤左右,其中小麦仅25~75公斤。农民只能以红薯干、高粱、玉米为主食,小麦面仅在逢年过节时才吃。1958年10月,全县成立一个人民公社,实行“四集体”,吃饭是食堂“供给制”。在三年自然灾害时期,每人年均占有粮为130公斤,最困难时期每人日占粮食标准只有3两(150克),1961年春食堂解散后,生活才逐步好转。但由于土地仍以人民公社生产队的形式集体耕种,粮食留量仅能维持生活。1979年后,农村实行了土地联产承包责任制,调动了农民对农业投入的积极性,粮食产量大幅度上升,农民生活水平才发生了根本好转。1980年后,农民人均年占有粮食已达382公斤左右,且大部分是小麦。农民的食物构成由原来以杂粮为主,已转变为小麦为主,玉米、高粱、红薯、豆类只作调剂生活时食用,而蔬菜、肉、蛋、豆制品及食油因价格上涨,农民的副食水准较低。

(二)衣着 建国前,农民衣服量少质劣,夏天穿长裤、短裤,赤膊,冬天棉衣数年不能更新,破烂不堪,且又无内衣,穿“刷筒袄”(内无衬衣)者常见。小孩的衣服多是“小的拾大的”(小孩穿大孩的旧衣),缝缝补补,难以御寒。布料都是土纺土织棉布。建国后,60年代以前,多数农民仍以土布为主;60年代机制斜纹呢棉布与土布间半;70年代土布降为辅助地位;80年代以来化纤布料占主导地位,机制斜纹呢棉布为辅,土布用量甚少。农民的衣着,已不是建国前的一单一棉了,绝大多数人有数套单衣、一套棉衣、夹衣(包括毛衣),能随着季节变化而增减衣服。尤其是青少年的衣着,其花色品种和款式与城镇青少年相比悬殊不大。

(三)住宅 建国前,全县农民住房约为人均0.3间①,且90%以上是土墙草顶结构,十多年难得修葺,多数透风漏雨。赊湾乡灵稷铺村,人均住房为0.28间,全村39间房,瓦房仅9间(系地主所有);地处山区的大路庄乡铜峰村,人均住房0.5间,都是石块墙草顶结构。建国后,农民住房虽有改善,但仍是草房为多,瓦房极少。1958年全县共有房屋365539间,其中瓦房仅31387间,占8.5%。1980年以后,农民收入增加,且多投向建造新房。特别是平原地区农民盖房多系瓦房,少数还盖了楼房。1987年全县共有房屋14817016平方米,人均18.8平方米。其中瓦房和楼房12625488平方米,占85.2%。赊湾乡灵稷铺村,户均住房4.5间,90%是瓦房,其中还新建钢筋混凝土结构楼房12间;大路庄乡铜峰村委,户均住房4.25间,瓦房占40%、草房占60%。

①注:每间约13平方米

(四)家庭用具 建国前,农民家庭用具都很简陋,有很多家庭以土台代桌,坯支树棍为床,只有地主、富农家庭用具才比较齐全。建国后至70年代,农民家庭用具多是老式木床、木桌和板箱。拥有缝纫机的农户仅占7%。80年代以后,不少农民家庭购置或制作式样美观、耐用入时的大立柜、三斗桌,有的还有写字台、沙发等高档家具,且自行车、收音机和手表基本普及;个别农户还拥有汽车、机动三轮车、拖拉机(手扶和小四轮较多)、摩托车、收录机和电视机等。

第二节 文化生活

建国前,农民常遭天灾、匪患、战乱之苦,整日为生计奔忙,只有在农闲或春节期间,趁其住地附近的庙会、集镇上的戏剧、曲艺演出时,才能够欣赏几天文化娱乐节目。春节期间,有的村庄举办龙灯、狮子、踩高跷、扮抬妆或立秋千之类民间文艺活动。多数村庄青少年以牴牤牛阵以自娱。这些形式大都流传下来。建国后到60年代初,农村文化生活主要依赖于为数不多的农民业余剧团,在农闲或庙会时演出。青年农民,不惜跑二三十里去看“灯戏”(夜戏)。60年代以后,有豫剧、曲剧、越调、曲艺等职业剧团5个,农村成立了不少“宣传队”,巡回演出一些文艺节目。70年代后,电影大量发行,丰富了文化生活。到1987年,全县电影放映单位达120个。泌水镇、沙河店、板桥、官庄、羊册、泰山庙、春水、王店、马谷田、赊湾、高店等乡镇先后建起影剧院,都有1000多个座位。80年代以来,伴随着收音机的普及,电视机大量进入农民家庭,农民文化生活日趋活跃。