第六章 林产品

第一节 木 材

一、采伐

建国前,私人采伐林木,方法是,业主需用材时,有的全部砍光,甚至连树根挖掉;有的砍大留小,砍优留劣;有的留下几棵母树,以便飞籽成林。砍伐数量无记载。

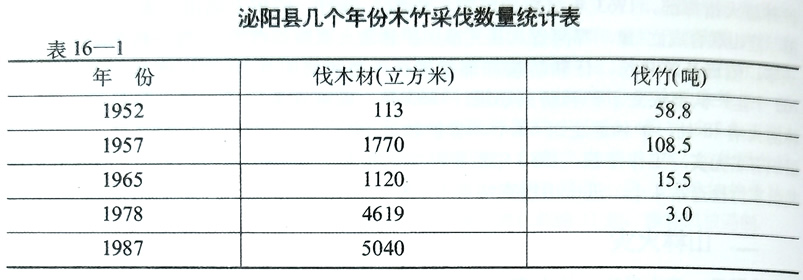

建国后,人民政府限制全伐,采伐方式多用择伐,砍大树、好树,留小树、劣树。其次是间伐,砍小留大,砍密留稀,砍劣留优,既有利于林木抚育,又可利用木材,1970年始大力提倡间伐。“四旁”树则根据需要采伐。1976年和1984年为更新县境主要公路沿线两旁树,全伐了86公里,1.74万株,计570立方米。县内林木产品主要来源于“四旁”树木和山区成片林的择伐和间伐。国营林间伐始于1970年,年间伐量300立方米,1987年达2100立方米。

二、加工利用

泌阳群众长期以来都是直接利用木竹原材料,加工制做所需各种用品,综合利用少。人们以松、杉、桐等木建房,以松、柏、楸、桐做棺材,以松、杉、桐、椿和少数珍贵木材制家具、农具,用竹编制用具、炊具等。加工方法,均为个体匠人手工操作。1980年后,乡镇企业崛起,木竹业集体组织得到发展,木竹匠人大增。随着生产条件不断改善,带锯、圆盘锯、压刨机、打眼机等加工机械的添置,产品不断革新,数量不断增加,木竹加工综合利用有较大发展。县城加工耗木材60年代年均500立方米,70年代800立方米,80年代年均耗木材达1500立方米。1981年,县木材公司建加工厂,投资9万元,购置设备有带锯、磨锯机、压锯机、开齿机、平创机等设备,9人工作,至1987年累计加工板材4000立方米,家具约1万件,年均利润2万元。

第二节 果茧茶

一、林果

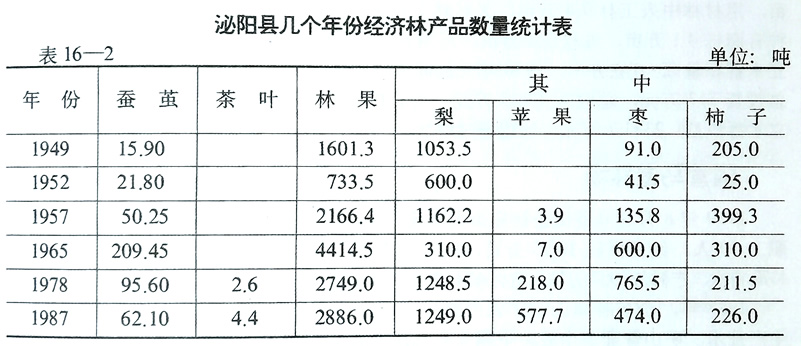

泌阳林果主要有梨、苹果、枣、柿子、桃等10几种,建国后,林果的产量渐增,平均年产量50年代1100吨,60年代1500吨,70年代2000吨,80年代2500吨以上。产量最低年份是1959年,因大旱仅产353.1吨,产量最高年份1966年5145吨。梨为大宗,占林果总量40%,苹果和枣各占20%,柿子占.9%,其他占11%。1987年,林果总产2886吨,价值244.3万元。

梨 泌阳有瓢梨、秋梨、面梨、白梨、沙梨、红梨、蚂虾梨等10多个品种。其中以“马谷田瓢梨”产量最高,品质最优。每年均有大宗梨果销售邻近各省,有的远销至香港,被誉为“铜山酥”。1987年,梨产量1249吨,产值74.9万元。

枣 境内各乡均有分布。品种有“九月青”、“黑叶灵”“大马牙”、“核桃纹”等。其中象河大枣“九月青”具有个大、肉厚、色鲜、味甜等特点,其干枣含糖量为70%,含蛋白质1.2%,还含有多种维生素、有机盐类、胡罗卜素、钙、铁、磷等营养物质。有健脾开胃,养精益气和抗癌作用。1987年产枣474吨,产值28.4万元。

二、蚕茧

泌阳气候适宜养蚕,柞坡资源丰富,千百年来,山区农民素有养蚕、缫丝的传统习惯。建国后,蚕业得到发展。大路庄、黄山口、象河、老河、王店等老蚕区面积和产量逐年增加,1987年产茧62.1吨,比1949年15.9吨增长3倍。

三、茶

60年代引进茶种以来,先后发展茶场44个,植茶面积2250亩。主要分布在下碑寺、板桥、陈庄、大路庄、马谷田、高邑等地。其中县茶场所产“白云毛峰”茶,1986年被省评为优质地方名茶。1987年茶叶开采面积1116亩,产量4.4吨,产值10万元。

第三节 薪 炭

泌阳薪炭林产品主要为烧柴和木炭。建国前,境内人民生活用的燃料,薪炭林约占四分之一。炭为5~8年生长的麻栎烧制而成,一般4斤树木可烧1斤炭,多在交通不便的深山区伐木烧炭,用于冬季取暖和手工业生产燃料。年生产3万公斤左右。

建国后,薪炭林发展为“马鞍形”。1958年前发展较快,麻栎和刺槐有大面积种植,1959~1965年种植面积小发展慢,1966~1968年种植较少,年产薪柴1万公斤左右,1979年后薪炭林又有大面积种植,发展较快,至1987年营造面积达24.3万亩,其中麻栎13.5万亩、刺槐3.3万亩,其他阔杂树7.5万亩,年产烧柴约9万吨、木炭4万公斤,两项价值902万元。另外麻栎的小材和稍头可培植木耳、香姑和灵芝。