第二章 宗 教

第一节 佛 教

县内佛教,相传是东汉光和三年(180年)传入。初来者为洛阳白马寺史姓沙弥(法号无考),云游化缘到县境东部,发现铜山孤峰秀丽,怪石嶙峋,峭壁如劈,风景幽雅,遂结庵而居。其人积极宣传佛义,弘扬佛法,广结善缘,收徒授业。到建安十五年(210年),善男信女捐工捐料,在铜山北坡半山腰处,经两年建成清凉寺,这是县境内第一座佛寺。后佛教有较大发展,到清朝中叶,全县大小佛寺庵堂多达500多座,较著者有唐代修建的藏眉寺(高邑乡)、盈福禅寺(象河乡)、苗庄寺(泰山庙乡)、罗汉寺(郭集乡)、龙寺(杨家集乡)、梅林寺(付庄乡),宋代修建的南冲寺(黄山口乡)、白云庵、龙泉寺(赊湾乡)、马寺(王店乡)、万峰寺(大路庄乡),明代修建的清凉寺(象河乡)、古崇寺(老河乡)。当时寺庙均占有土地和财产,加上善男信女在庙会期间及平时还愿所奉献的香火之资,收入颇丰。历代统治者为加强对僧侣的管理,县设僧会司主管其事。僧侣来源,大致为:外地云游而来,贫寒人家舍子入寺,亦有“看破红尘”而出家者。按当时规定,凡出家为僧者,要进行剃度,人数需列册呈报,官方发给度牒,以资证明。每年剃度数字不详。但从寺庙之多看,出家为僧者确实不少。当时农村也有很多信佛之人,但大都是多神论者,只在自己家内烧香、念经、祈祷,有时也到寺院进香拜佛。此外,由于佛、道长期共存,本已相互渗透、融合,加之多数僧道文化很低,不谙教理,不经之处,所在多有。铜山上元寺本为佛寺,但其供奉之神却首推“祖师”,其混乱可见一斑。清末以来,历经战乱,很多寺庙坍塌倾圮。民国期间曾明令改寺庙为学校,产业充作教育经费,僧人多数还俗。建国后,由于唯物主义思想的普及教育,大多数人已不信奉鬼神,寺庙拆除殆尽。1981年后,境内又有善男信女捐款重建铜山寺院、盘古山庙等,出家僧人有9人,且多未受戒。

第二节 道 教

道教源于中国。奉老子李聃为教祖,尊称“太上老君”。主要经典有《道德经》、《南华经》、《太平经》、《玉皇经》、《清静经》等。清静无为为其主要宗旨。历经演变,所奉神祗多种多样。既有各方天神,也有先贤哲人或行帮诸神,如城隍、关帝、鲁班。道士大致可分为两类:一为出家道士,受五戒(戒杀生、戒酒、戒偷盗、戒邪淫、戒口是心非),多在道观诵经修行;一为伙居道士或在家道士,可娶妻,虽有斋戒,但非斋期可吃酒肉。

道教传入泌阳确切时间无考。南北朝时,县境处于两朝边缘地带,除相互争夺地盘外,尤以宗教竞相渗入。当地群众信奉盘瓠(即盘古),遂于县境盘古山立庙。唐代奉道教为国教后,在县内逐渐兴盛,中经宋、元、明各代,随着人口的增减而增减,但始终处于兴盛时期。明末,县境有观庙数十座,“真人”、“道姑”千余名。清代“抑道扬佛”,道教呈衰弱趋势,不少道观改充寺庵。民国初,县城东关外有“道士坟”遗址,葬塔,厝冢百余座,小坟丘数千座。时全县道士有23人。民国17年(1928年),县长程云蓬倡导无神,改道观寺庙为学校,观寺产业被充作教育经费。当时共改置大小庙宇约120处、庙产120顷(每顷百亩)。建国后,通过唯物论的宣传,人民群众的觉悟和生活水平的不断提高,入庙观为道者甚少,寺观渐就倾圮。全县有遗址可考的观庙主要有:泰山庙、黄陂观、安庙、双河庙、旗杆庙、城隍庙、东岳庙、泉水庙、二仙庙、三仙庙、祖师庙、真武庙、武庙、老关庙、老君庙等。大多庙观根据所供神祗诞、忌辰或得道日期,举行隆重斋醮,久而久之,形成庙会。

庙观道人平时诵经修行、供奉香火、洒扫庭除,还应善男信女请求,为其驱邪、卜命、作道场超度亡灵。较为聪敏者,大都习岐黄脉理之术。建国后,县内尚有唐道成、吕宇如、张敬宇三名道人,皆通医术,尤以唐道成为最。唐生前以采药、种药和制药为业,所研制的“百草膏”,是治疗妇科病的良药。

第三节 伊斯兰教

伊斯兰教,在中国旧称“回教”,亦称”清真教”。信奉无影无形无像的唯一真主“安拉”,“穆罕默德”是真主的使者。其受真主的启示拟订《古兰经》,信徒必须严格遵守。并依《古兰经》教义,制定了“天道五功”、“人道五典”,作为教徒行为准则。“五功”为:“念、礼、斋、课、朝”。念功为赞主念经。礼功:教徒除星期五下午聚在清真寺礼拜外,教民在家每天要礼拜五次,第一次叫“邦达”-晨礼,在日出前;第二次叫“搬师尼”-晌礼,在午后一、二点;第三次叫“底格尔”-脯礼,在下午五、六点;第四次叫“沙目”-昏礼,在黄昏时;第五次叫“虎夫丹”-霄礼,入夜后进行。斋功:斋戒,每年回历九月为斋月,白天不吃不喝,戒性生活。朝功:朝觐,有条件的信徒,一生中要到麦加神庙朝圣一次。课功:天课,教徒要交纳财产的2.5%给清真寺。“五典”为:忠、孝、善、友、慈。说这是真主的明命,必须执行。随着历史演变,按执行宗教仪式的繁简,分为“老教”和“新教”,教义无明显差异。县内伊斯兰教是唐长寿二年(693年)由长安、洛阳东来贸易的“大食”商人,在县境象河关定居后伴生的。后历代因逃避兵祸、屯田、迁徙流落于县境内的回民逐渐增多,伊斯兰教也随之逐步发展起来。

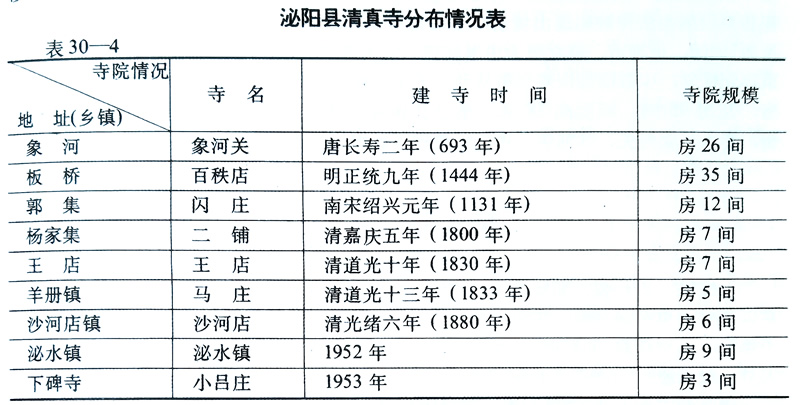

清真寺是伊斯兰教进行宗教活动的主要场所。教徒每星期五聚礼和节日聚礼、阿訇讲经、沐浴、结婚等重大事件均在清真寺内进行。境内现有清真寺9座,其中较大、最早的为象河关清真寺,系唐代创建,明正统三年(1438年)重修,民国9年(1920年)被土匪张占奎焚毁,民国13年重建,并于1985年续建。百秩店清真寺,始建于明正统九年(1444年),清咸丰八年(1858年)重建,光绪二十七年(1901年)重修,是全县最大的清真寺。

伊斯兰教的节日较多,其中以开斋节(大尔代节)、古尔邦节(宰牲节)和圣纪节较大。这些节日都在清真寺内进行。清真寺的主持人为“阿訇”和开学阿訇(常住寺内)。寺内一般招有“海里凡”或称满拉(即学徒),学习念经和专业知识,为以后从事宗教事务活动打基础。

第四节 天主教

天主教是“罗马公教”在我国的名称。信奉天主和天主的儿子耶稣、圣母玛利娅。《圣经》(旧约全书)为其主要经典。宗教仪式、节日、教义和基督教相同。清光绪四年(1878年)法国教士来泌阳传教,当时信教者寥寥无几,只有李玉成、何文敬、吕闺心等十多户信徒。

光绪十六年(1890年),南阳靳岗意籍主教安西满派意籍梅教士来县城西关购房数间,作为教堂。并创办“育婴院”和教会学校。为扩大影响,吸收教徒,向外界施舍西药。这样,信徒才逐渐增加。光绪二十八年,意籍教士谭维新在县城西关改民房式教堂为西式教堂,全县信徒增加至4000多人。

光绪二十八年春(1902年),清廷为筹“庚子赔款”而增加田赋,县衙户房书吏张云卿等人竖旗造反,焚烧教堂,杀死教民、酿成有名的“泌阳教案”。

民国2年(1913年),白朗起义军围攻县城,西关教堂被守军士卒用大炮击毁。民国7年,教士穆文藻在城内重建教堂(现粮食局院内)。民国14年,意籍教士梁兴华创办教会初、高等小学,此时信徒有6000多人。民国18年至21年,境内连年灾荒,王教士和阎教士、意籍教士龚定邦曾两次开设粥场,收养饥民,信徒增至8000多人。

民国24年(1935年),泌阳天主教会由南阳教区划归驻马店教区。抗日战争爆发后,信徒大减。到建国初期,全县信徒不足千人。1952年南阳教区意籍教士彭世培、穆聂蒂因触犯法律被驱逐出境后,县内各堂口均停止活动,信徒仅剩40多人。“文化大革命”期间,把神甫、修女视为牛鬼蛇神,信徒更少。“文化大革命”结束后,党的宗教政策得到恢复,少数信徒恢复宗教活动。天主教在泌阳的堂口共五处,城关天主堂,有楼房、瓦房95间,经堂高18米,是全县建国前唯一大建筑物;其他四处,分别在羊册、春水、象河关、沙河店。这些教堂建国后均改作他用。

第五节 基督教

天主教、东正教、耶稣教(亦称新教)在世界范围都属于基督教的一派。在我国,常以基督教单指耶稣教。主要经典为《圣经》-《新约全书》,信奉上帝和上帝的儿子耶稣,反对尊称“玛利娅”为圣母。基督教在泌阳称为福音教,其教堂称福音堂。信教人员一般要履行“圣洗”、“圣餐”等仪式。主要节日为“圣诞节”和“复活节”。

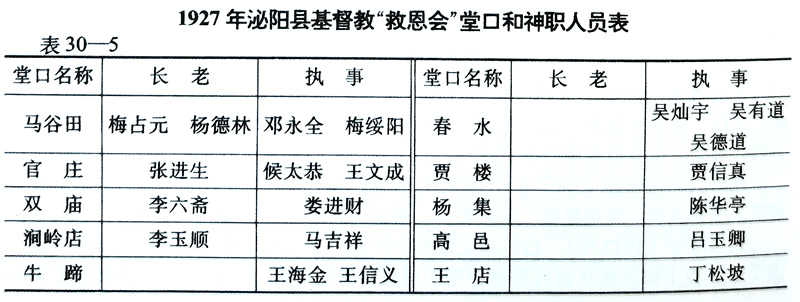

清光绪二十七年(1901年),基督教由赊店镇(今社旗县)“内地会”英国牧师孔好义到县内饶良(今属社旗县)、羊册布教,发展教徒,设立分会。光绪三十年夏,派吴俊芝在县城西关设堂传教,后又扩展到郭集和唐河县的少拜寺。次年,美籍牧师挪心清夫妇与孔好义联系,到县内助理教务。光绪三十三年五月创立“救恩会”,并在城内(今县政府第一招待所)买宅基,盖教堂,教会初具规模。民国元年(1912年),挪心清只身返美,翌年聘来美籍柯艾道、宝玛利、彭守真、艾溥利和加拿大籍饶培德夫妇,开展大规模的传教活动。在县境内设分堂11处,教徒发展到4500余人。

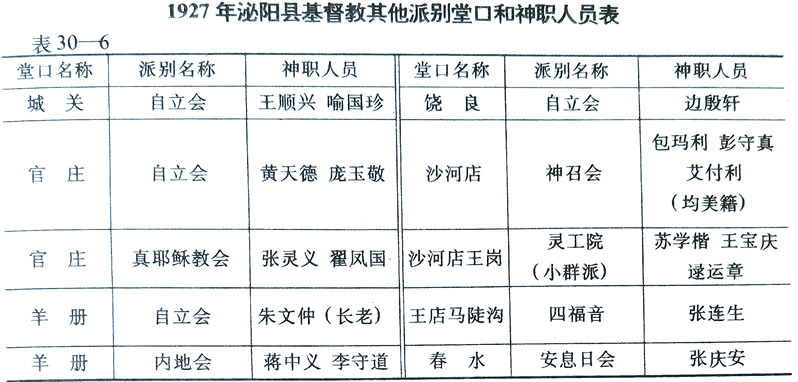

民国10年(1921年),京(南京)沪基督教会中有识之士,鉴于外籍办教人员对中国内政的干预,引起中国人民的不满,首倡教会自立,此举对泌阳教友产生很大反响和震动。经过数年酝酿,到民国16年,县内基督教呈分裂状况,纷纷与“救恩会”脱离关系,自成体系。

分裂出来的派别,因缺乏办教知识和指导,不长时期,呈消散状态。原“救恩会”信徒,也因北伐战争影响,外籍教牧人员先后回国而停顿。与此同时,教会创办的“福幼小学”亦同时停办。

民国18年(1929年),挪心清夫妇由美国重返泌阳,组织游行布道团,宣传教旨,慰问信徒,复兴“救恩会”,引起县内教育界极大不满。是年11月,泌阳师范发起反帝游行示威,强烈要求驱逐外国教士,抵制文化侵略,得到全县各界响应,声势越来越大,挪氏被迫离泌。民国21年,挪心清以兴办慈善事业的面目重返泌阳,并把桐柏县挪威牧师兰日新和他收养的30多名孤儿接到泌阳,建立孤儿院,重办福幼小学,县人刘性之为校长,民国28年因遭日机轰炸停办。抗日战争开始后,挪氏夫妇离泌至汴,县内教务由刘性之主持。民国36年挪心清派荣牧师陪其女儿罗福海来泌阳督办教务。同年底泌阳解放,荣、罗回国。

建国后,1952年县“救恩会”响应中国基督教徒吴耀宗等发起的“自治、自养、自传”运动,成立基督教“三自爱国会”,刘性之牧师任主任,并被选为县各界人民代表会议代表。1957年“反右”时,刘被错划为“右派”,停止了宗教活动。“文化大革命”期间,刘性之等教会人员被视为“牛鬼蛇神”,遭受游街批斗。刘性之被扣上“反革命”罪名逮捕入狱,1978年获释。是年中共十一届三中全会召开,落实了宗教政策,为刘性之平反,恢复其名誉和工作。1981年泌阳县“救恩会”执事万素心、王文城参加了省“三自”会议,万当选为省“三自爱国会”委员。1982年4月15日,泌阳县基督教“三自爱国会”筹备组成立,万素心任筹备组组长。1983年实行定点、定片、定负责人的方法开展教务活动,全县共设24个聚会地点。各乡成立了三至五人的教务组织,宗教活动正常进行。到1987年,全县教徒已达4087人。

建国前,泌阳县基督教主要堂口是城关福音堂,共有房舍112间。建国后,被原县政府第一招待所占用,现已退还给部分房产,供宗教活动使用。官庄、春水、羊册、沙河店原有堂口,建国后改作他用。1983年后,各乡、镇对活动场所均重新作了安排,使宗教活动都能正常进行。