第三章 戏 剧

第一节 流传剧种剧目

一、汉剧

俗称“二黄”,由湖北引入,上演剧目多为传统历史剧。它台词文雅,表演程式规范。演员分为末、净、生、旦、丑、外、小、贴、夫、杂共10个行当。化妆考究,念唱做打细腻入微,做派大方。腔调除西皮、二黄外,罗罗腔也用得较多。伴奏乐器有京胡、月琴、三弦、鼓板等,群众称其为“大戏”。清末、民国时期凡有酬神、应客,调合大事之举,有“非黄戏(指汉剧)神则不领,非黄戏客则不临”之说。上演剧目有《渑池会》、《萧何月下追韩信》、《火焚姬信》、《霸王别姬》、《捉放曹》、《武家坡》、《失空斩》、《玉堂春》、《二度梅》、《十道本》、《四郎探母》、《法门寺》等。

二、豫剧

也叫河南梆子。特点是以梆子按拍。境内流行有“豫东调”和“豫西调”两大派。两派唱腔句法结构基本相同,一般都是板起板落。伴奏用板胡、二胡、坠子、笛、唢呐等。前者包括“祥符调”和“沙河溜调”,在传统唱法中多用假嗓,也叫二本腔,具有声调高而细,听起来有高亢明亮,激昂奔放的特点;后者,也叫“西府调”,唱腔多用真嗓,即“大本腔”。具有粗犷、浑厚、悲怆、深沉等特点。解放后,党和政府为发展繁荣豫剧事业,让两派相互学习,取长补短,使其融会贯通,有所发展。上演剧目中传统戏有《南阳关》、《跑汴京》、《三哭殿》、《辕门斩子》、《下陈州》、《五堂会审》、《白马关》、《花打朝》、《罗通扫北》、《铡美案》、《唐知县审诰命》等;神话戏有《张罚煮海》、《白蛇传》、《春香传》、《天仙配》等;新编历史剧有《十五贯》、《洛阳令》、《大闹沙河店》等;现代戏有《朝阳沟》、《白毛女》、《小二黑结婚》等。

三、越调

越调戏形成于明末清初。民国年间在境内盛行。唱词为长短句,并用一部分昆曲曲牌。唱中有讴(喉腔),音节较为婉转。伴奏乐器以四弦为主,兼用月琴、三弦等。上演剧目中,传统戏有《二进宫》、《风波亭》、《三哭殿》、《牧羊圈》、《下陈州》、《火焚绣楼》、《将相和》、《游龟山》、《铡西宫》、《长坂坡》、《芦花荡》、《诸葛亮吊孝》、《收姜维》、《敬德访白袍》等;神话戏有《白莲花临凡》、《金鳞记》等;现代戏有《小二黑结婚》、《李双双》等。据1954年至1955 年县越调剧团老艺人挖掘整理的剧目考,越调流行剧目有300余个。

四、曲剧

其特点是用曲牌体音乐,联曲体结构。它来源于大调曲子。唱以真嗓本音为主。伴奏乐器初为坠子,打板击节。后逐步发展为以坠子为主,配以弹拨乐及管乐。曲子戏由地摊搬上舞台,始于民国20年(1931年),40年代流行渐盛。称“高台曲”。但衣箱简单,行当不全,只演生活小戏。无鼓乐,不能酬神,群众叫它“小戏”。后逐步形成流行剧种之一。流行剧目:解放前为《放脚》、《瞎子观灯》、《胡二姐开店》、《安安送米》、《小寡妇上坟》、《李豁子离婚》、《小二姐做梦》、《梁山伯与祝英台》等。解放后有《丁郎认父》、《辕门斩子》、《拾玉镯》、《阎家滩》、《三鼎甲》、《三堂会审》、《卷席筒》、《风雪山神庙》、《窦娥冤》等,与其它剧种基本相同。新编历史剧与现代戏有《智取威虎山》、《洛阳令》、《奇袭白虎团》、《收租院》、《三世仇》、《十五贯》等。

五、宛梆

宛梆是河南梆子戏中的一支流派,主要流行在南阳一带故称宛梆。唱腔是以真嗓发音吐字以假嗓拉后腔。上演剧目有《界牌关》、《敬德打虎》、《周公桥》、《收姜维》、《收马岱》、《收马超》、《收岑彭》等,基本同于豫剧。

自民国至今,二夹弦、四平调、河北梆子(亦称京梆)在县境内也有出现,但时间短,影响较小。

第二节 剧 团

清代至民国,从事戏剧表演的团体称戏班。分科班和江湖班两种。由豪门富户供养,供养者为戏主,演戏的被称为戏子,列为“下九流”。解放后,改称“戏班”为剧团。剧团有职业(国营)、业余之分。职业剧团演、职员为职工。

先后活跃在泌阳境内的“戏班”、剧团颇多:其中以汉剧、梆子、越调、曲子戏班、剧团最流行。

一、汉剧团

清道光十七年(1837年),官庄保夭庄村戏主吕大典,供以名师训徒的二黄科班,二年后登台演出。名角立龙(末)、立虎、立豹(净)、立云(丑)、喜凤、彩蝶(旦)等艺名相传至今。上演主要剧目有《捉放曹》等100多个。历时40余年,城乡称道。民国初年,高邑区罗店村王阳斋请教师6名,收徒60人,供二黄科班,培养出的主要角色有三林、三耀(净)、三镇、三平(末)、瞎老旦等。演出十余年后被唐河县恶霸曹洪玉看中,以莫须有罪名,害死王阳斋,霸占戏班。该班解放后为唐河县汉剧团,但始终未间断在泌阳境演出。民国19(1930年)至民国29年城南草店村供有二黄科班,县城内姚敬轩供有二黄江湖班。民国30年羊册供有二黄班。至今羊册镇仍有业余汉剧团1个。

二、梆子剧团

民国13年(1924年),双庙街北吉楼村吕恩光招收少年儿童50名,请师授艺,培养科班梆子戏一台,到民国18年因特大饥荒,戏班散伙。民国29年郭集街财主王仰之为戏主,供江湖班南阳调梆子一台,行当齐全,名角有小和尚(旦)、曹三(末)、普照(净)、新照(生)等,演技较高,颇受群众喜爱。常演剧目有《刘金定下南唐》、《侧郭怀》等百余个。民国34年王又收训科班宛梆一台,出师后,逐渐取代前者。主要演员有陶气儿(净)、四妮儿(末)、小臭(旦)等,常演剧目为《司马茅告状》、《空城计》、《秦琼卖马》等,至1949年该班离境。民国34年秋,沙河店街戏主王保才供养豫东调江湖班梆子一台,声誉高,影响全县。主要演员有王同周、牛发祥(净)、张麻本、冯春山(末)、朱清合(生)、王桂芝、冯香亭、段凤琴(旦)等。常演剧目为《马三保征东》、《对花枪》、《落马湖》、《抱琵琶》、《过昭关》、《南阳关》、《长坂坡》、《讨荆州》等。1952年该班参加泌阳县首次戏剧汇演,颇受好评。1953年县招收学员105名,开办艺术学校,同时对沙河店梆剧团进行整顿,对一些染有旧戏班恶习,且又屡教不改者令其出团;艺技高,表现好的留艺校任教师或辅导员。学员结业后,以艺校学员为主成立泌阳县人民政府文艺工作团。初演《劈山救母》、《白蛇传》等戏得到好评。1955年更名为“泌阳县实验豫剧团”。1959年改为“泌阳县豫剧团”。主要演员有:朱连琴、董淑琴、王鸣林、王俊先、李国芳、崔耀先、王绍武等。曾到南阳地区各县和湖北、湖南、江西及河南郑州、开封、商丘、新乡、安阳,河北邯郸等地演出。1962年参加南阳地区汇演,《喜临门》、《罗帕记》均获剧本一等奖、乐队一等奖。李国芳、朱连琴、王俊先获演员一等奖。1970年根据上级每县只保留一个职业剧团的精神,将豫剧团并入泌阳县曲剧团。至1987年,全县还有业余豫剧团10个。

三、越调剧团

民国8年(1919年),双庙街西北郭辛庄村戏主吕万修供一江湖班越调,历时5年。民国19年牛蹄街戏主孙远功供一越调江湖班,共60余人,行当齐全,演技高超。著名角色张小德(净),人称“活霸王”。李金成与张小德齐名。老慢(末)、白大嘴(旦)、高殿窝(生)、范春祥(外号贵娃、生)等,都身怀绝技,出类拔萃。上演剧目有《逼霸王》、《杨广篡朝》等200个左右。同期,郭集街东南前堂村戏主曹万仓供一越调科班,主演吕景奎(净),群众送绰号“一声雷”。这两个戏班于民国30年前后相继解散。民国29至民国34年官庄北小安庄戏主张明甫供的江湖班越调,掌班李明玉,外号闪腔红脸。文武小生潘福聚。旦角大帅、桂英、王大兰、陈玉兰、王喜兰皆是女演员。群众称其为“五个妮儿”的戏,在境内影响较大。铜山沟村戏主焦汉良、陈景轩供的越调江湖班,名角有王连三(净)外号“假金成”,金凤楼(旦)外号“假宝贝”,陈玉兰(旦)外号“小白鞋”等。县城内戏主范锡三供的科班,艺人石桂娃(丑)、王兰娃(旦)为师,招学徒40余人,出师后巡回演出四五年,因演员跳班过多而散伙。民国30年饶良乡长李锡九为戏主,收容一个由襄县来的越调科班,时称“小越调”。主要演员有李喜英(旦),外号“小黑妮”、袁遂德(生)、朱喜宝(生)、吕小祥(净)、严凤先(丑)。1947年饶良解放,该班由泌西民主县政府接收为县文工团。1948年11月,该团奉命到泌阳县城为庆祝泌阳解放一周年大会演出,演出后,该团由城关镇代管,1949年4月改为县文教科主管、文化馆直接领导的自负盈亏、国家补助的集体所有制单位。1951年8月转为国营。增加的主要演员有马永雷(末)、李秀兰(旦)、张喜跃(末)、李金芝(旦)等。1960年县级剧团进行调整被撤销,多数演职员由南阳专员公署分别安排到邓县和方城两县越调剧团,少部分在泌阳转行。1987年全县尚有业余越调剧团7个。

四、曲剧团

民国20年(1931年),春水的宁寿卿等青年创办曲子戏一台。为本县曲子戏搬上舞台之始。他们自编自演《放脚》等节目,于民国21年元旦在春水街南戏楼演出,很受群众欢迎。春水西胡楼村前清秀才袁成国,即景生情,特题对联一幅:“元旦奏元音正为纪元培元气,新年演新剧显然维新作新民”。民国33年古城寨李家供养一班曲子戏,常登台演出。1948年以城关镇“穷人头儿”①赵国中为首组织成立西关曲剧团后,1952年与唐河县大河屯曲剧团和春水曲剧团统由县接管,合并为泌阳县曲剧团,系集体所有制单位,自负盈亏。1955年转为县国营剧团,除孙朝相、刘新田等老艺人外,又培养出张效玲、张新民、孙美杏、孙美丽、薛爱荣、齐凤玲、林德运、贾秀兰、侯万录等一批新演员。1960年在上海演出时,由孙美杏、齐凤玲、张效玲、林德运等参加演出的《阎家滩》被上海中国唱片厂灌片发行。1961至1963年连续参加南阳地区戏曲汇演中,上演《贾似道游西湖》、《同根异果》和《三跪寒桥》3个剧目均获演出二等奖,演员孙美杏获两个表演一等奖,1个二等奖。

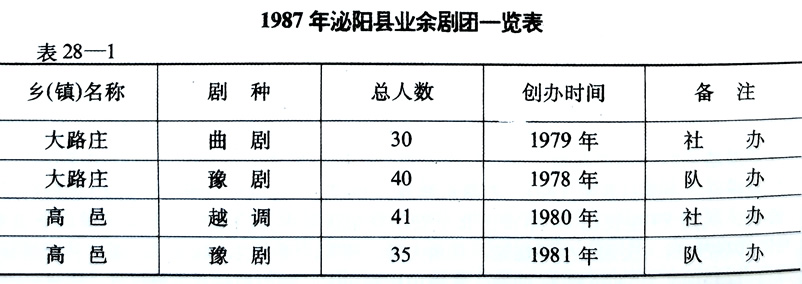

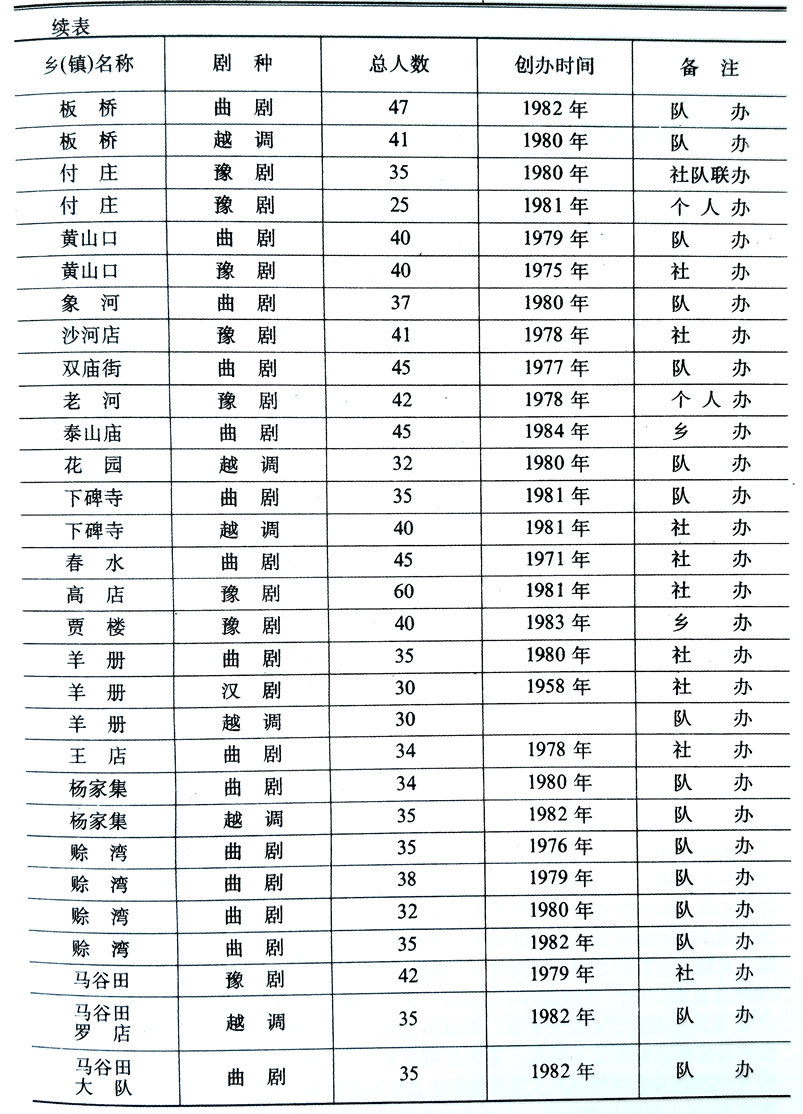

1984年以来,县曲剧团以经济体制改革精神实行管理。至1987年全县有国营剧团1个,业余剧团16个。

第三节 剧 场

一、戏台戏楼

解放前,戏班演戏场所是戏台或戏楼。戏台用木杆木板临时搭成,或用土石筑台上面搭棚。戏楼均座南朝北,与庙宇对门,长、宽各6丈(约20米),高4丈5尺(15米),砖瓦土木结构,雕梁画栋,宫殿式民族风格建筑,室内地平垫高到1丈5尺(5米)为舞台。清末至民国,境内戏楼有26座。其中城关7座:城隍庙(现公费医疗门诊部)、玉皇庙(现木器厂)、关帝庙(现泌水镇三小)、武庙(县人民医院)、泰山庙(现泌水镇二小)、火神庙(城南门外)、及城西关南端各1座。除火神庙戏楼于1958年建人民剧院时拆除外,其它6座均在泌阳解放前被毁。分布在各乡、镇的共19座:羊册街3座,沙河店街两座,春水街两座,牛蹄街1座,官庄街两座,马谷田1座,饶良街两座,朱集街1座,郭集街1座,象河关1座,王店街1座,城东泉水庙1座,双庙街1座。

戏楼选介:

羊册街火神庙戏楼,座南朝北,砖木结构,前后台以木制刻花隔山为屏,建于清代,1952年拆毁。

双庙街祖师庙戏楼,座南朝北,砖瓦结构,宏伟壮观,雕梁画栋,建筑年代不详。民国22年(1933年),因防匪患修筑寨垣时拆除。

春水街关帝庙戏楼,底座石柱石梁支撑,上为木板棚架舞台,下为人行道。舞台上面为楼房3间,雕梁画栋,拱脊挑角。前台敞开,中间设精制木屏与后台相隔。屏中间悬挂匾额,书“悬鉴”字样,东西两厢各有陪楼3间,为戏班下处。毁于民国24年(1935年)。

二、戏院

民国27年(1938年),国民革命军六十八军在军部驻地古城寨建筑木架草顶结构的戏院1座,木制舞台、联椅,容纳近千人。时驻于竹沟的河南省孩子剧团和拂晓剧团都曾来此作过慰问演出。民国33年此戏院拆毁。1951年在县城西关路北(今副食品加工厂院)建露天戏院,系土筑舞台和围墙,无座位,容纳观众千余人。1953年迁至城内现人民文化馆院处,四周有围墙,中间建座北朝南草木结构戏院1座,内建木板舞台,设少量木制联椅,售座位票和站票两种,可容观众千余。1958年此剧院改作电影院,又在东方红大街西段路南建人民剧院,建筑结构及设备与前者相似,可容纳观众1500人左右。1963年修缮时,将原草木结构改造成砖瓦结构,观众席仍为木制联椅。1978年又在观众厅装置天花板,修建水泥地坪,更设翻板座席1342个。1987年2月经驻马店地区电影公司批准,县人民剧院改为影剧院。该院经常接待地、县级剧团。60年代河南省歌舞团和武汉军区歌舞团先后来院演出。1985年4月商丘市豫剧团来院演出12天。名演员刘中合,上演《打金枝》等剧目。同年11月河南省曲剧团来院演出16天,主要演员张新芳、李素玲、韩小红,上演《陈三两》等剧目。1986年9月湖北省襄樊市豫剧团来院演出,名演员牛德草,上演《七品芝麻官》等剧目。1987年河南省豫剧二团来院演出8天,名演员吴碧波、唐喜成、李斯忠等,上演《三哭殿》、《对花枪》、《包公辞朝》等剧目。1987年12月省越调剧团来院演出26天,表演艺术家申凤梅主演《诸葛亮吊孝》、《三传令》等剧目,场场满员。

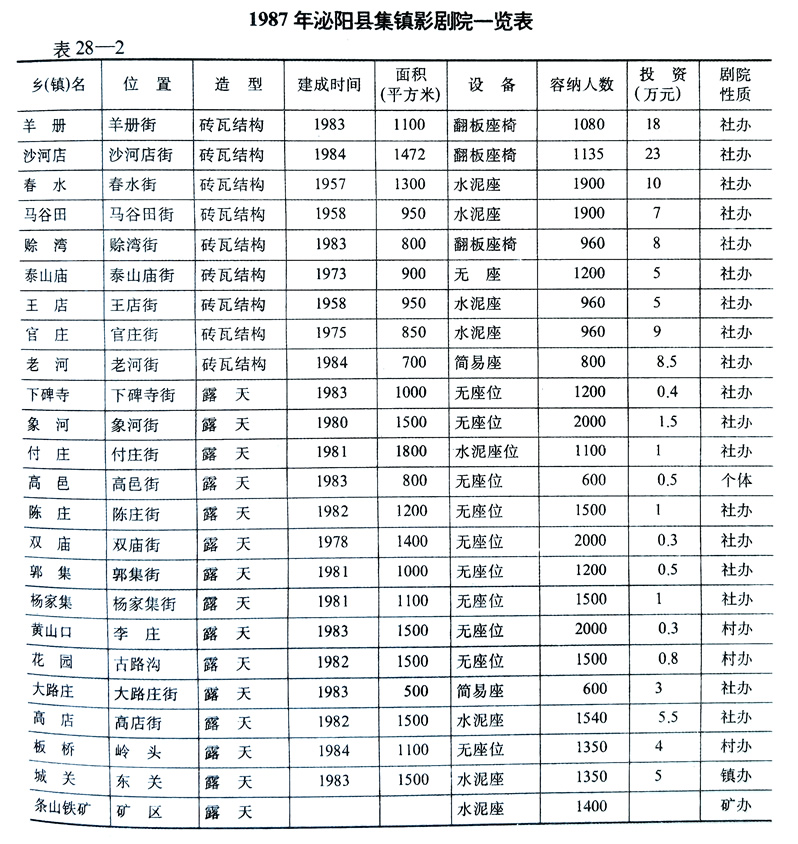

自50年代开始,羊册、饶良、官庄、春水、王店、赊湾、马谷田等集镇先后建起草木结构无座席的简易戏院。60年代后电影事业发展较快,公社级影剧院逐步增添,建筑规格由低到高,由戏院发展为影剧院。至1987年全县计有影剧院24座。