第六章 贸易市场

第一节 集市贸易

县境集市贸易由来已久。最早的集镇是城关和羊册镇的古城寨,为汉时比阳、舞阴两县治所。南北朝时,有慈丘、高邑、饶良、百秩店等集镇,唐、宋时又出现羊册、象河、牛蹄、沙河店等集镇。其后历经战乱,人口增减不定,集镇兴衰无常。清道光八年(1828年)境内有34个集镇。民国初年,废百秩店、陡嘴两集镇,黄陂乔集迁往泰山庙,至此计存32个集镇:城关镇、羊册、郭集、古城寨、桃花店、春水、象河关、下碑寺、龙王庙、牛蹄、沙河店、老君庙、贾楼、竹林、邓庄铺、堡子、高邑、马谷田、大磨、高店、程店、赊湾、杨集、双庙、泰山庙、官庄、二郎庙、酒店、二铺、王店、饶良、朱集。

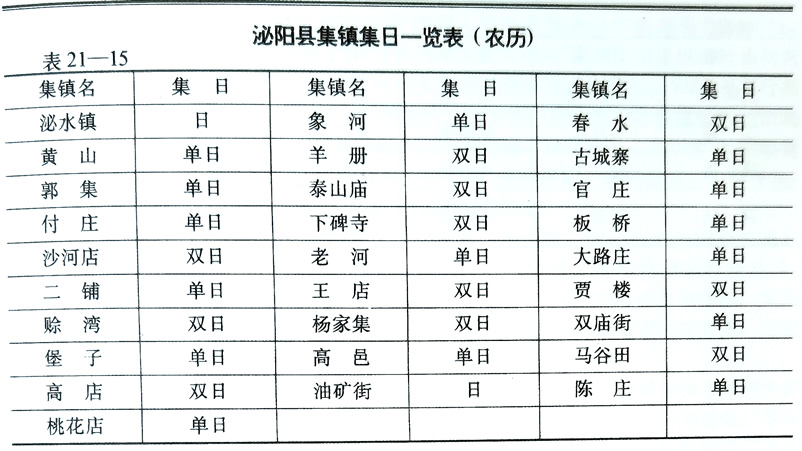

建国后,因政区变动、兴修水利和交通条件变化等原因,集镇时有兴废。1951年-废牛蹄街。1956年酒店划归确山县,大磨、二郎集合迁陈庄。1965年饶良、朱集划归社旗县。1969年大路庄设公社,形成集市,邓庄铺集随废;付庄因临南驻公路建立公社成集。附近龙王庙、竹林集市废。1976年后,老君庙集迁移老河。1978年程店集迁移油矿街。至1987年境内实有集镇28个。

在三年经济恢复时期,集市交易购销两旺。1953年后主要商品由国家经营,集市贸易受到一定限制。1958年贸易市场关闭。1961年又开放,实行自产自销,市场复现繁荣。1963年对23个集贸市场调查,平均日上市6万人左右,全年上市物资总额3439万元,成交额1840万元,占上市总额53.5%,比1962年上升43%。“文化大革命”时期,推行“哈尔套”经验,多数贸易市场关闭,个别集镇实行“5~7天”的“社会主义大集”,严重影响了城乡物资交流,群众深感不便。1980年以来,集市贸易迅速发展,场地不断扩大,上市品种、成交额成倍增加,呈现一派繁荣景象。城关集市60年代仅1.5平方公里,1987年发展到7平方公里,西至梁河桥,东到古路沟,并在团结路建造一座15008平方米卷棚式农贸市场。同时在唐河县涧岭店东头、遂平县张台街南头与泌阳交界处分别建立集市。在“改革、开放、搞活”方针指引下,集市贸易日趋繁荣,购销两旺。沙发、桌椅、立柜等家具和四川的柑桔,广西的甘蔗、香蕉,山东的苹果,南阳的辣椒,湖北的莲菜以及安徽的大葱、黄姜等大量上市。本地土特产品黄豆、花生、绿豆、白木耳、牛肉等也远销上海、广州、武汉、南京各地。1987年上市商品达千种以上,成交额5245万元,为1963年的2.85倍。

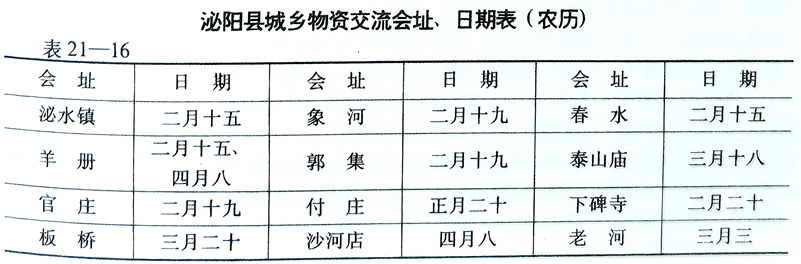

第二节 贸易会

清代,县城和较大集镇的6座山陕会馆,均设有戏楼,以演戏招徕顾客,扩大交易。民国时期,地方豪绅和行帮会首利用春节农闲季节,组织春会或庙会,会期一般4~6天,有大戏一至两台和舞狮、高跷、杂要等民间文艺节目助兴。届时,信男善女成群结队烧香拜神,也有借赶会之机聚众赌赙的,同时举行物资交流。上会商品有日用百货、杂货、农具、食品等,上会人数多则万余,少则数千。

新中国建立后,政府为恢复和发展经济,亦利用古庙会和春会形式,积极组织物资交流,较有名的是泰山庙农历三月十八古会,会期半月,会上客商云集,京广百货、日用杂货、生产工具等各种货物,应有尽有。中会人数多达数万。这种形式,成为活跃城乡经济的重要渠道。“文化大革命”中,春会、庙会列为“四旧”被取消。粉碎“四人帮”后,相继恢复和举办物资交流,对活跃城乡经济,疏通商品流通,发展商品经济,起到一定作用。