第二章 劳 动

第一节 工人队伍

雇佣制工人 民国时期,工人多是个体手工业者和商业店铺店员.民国24年(1935年)全县木、泥、竹、铁、缝纫、织染、理发、制鞋等行业从业人数为1388人,后因战乱,商业店铺、手工业作坊大多停业、倒闭,从业人数减少,至1949年初,全县从业人员仅有480人。建国后到1956年,虽有私营工商业存在,雇佣工人已为数不多。

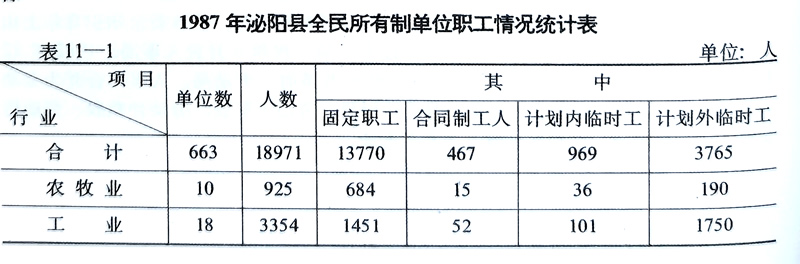

全民所有制工人 1949年底,全县有全民所有制工人1260名。之后,随着国民经济的恢复和发展,相继建立一些企事业单位,到1952年全县工人增至1366名。1956年对私营工商业进行社会主义改造,公私合营工商企业陆续转为国营企业,大部分人员也随之转为全民所有制工人。1958年大办钢铁,加之新建一些其他地方国营工业,工人骤增至8140名。1959年后,又陆续开办国营企业24个,招工突破计划,到1961年底,全民所有制工人增至8980名,比1949年增长6.1倍。

1962年,县贯彻执行中央“调整、巩固、充实、提高”的方针,按政策将1958年以后招收的4272名工人精简,同时将以前招收的1813名临时工转为全民所有制工人。是年,全民工为6521名。1965年,全民工人数回升到7172名。“文化大革命”期间,县开办缫丝厂、水泥厂、制药厂等国营企业,加之劳动管理混乱,至1976年,全民所有制工人增至11843名(含计划内用工的亦工亦农工)。1982年,全民工为1.4万名。1984年以来,全民所有制企、事业单位多处于满额状态,招工人数有所控制和减少,3年内招新工人335名。1987年,全县全民所有制工人共有14237名。

全民所有制劳动合同制工人 1983年,县根据上级劳动部门指示,始招用全民所有制劳动合同制工人(简称合同制工人)65名,至1987年底,全县共有合同制工人467名。

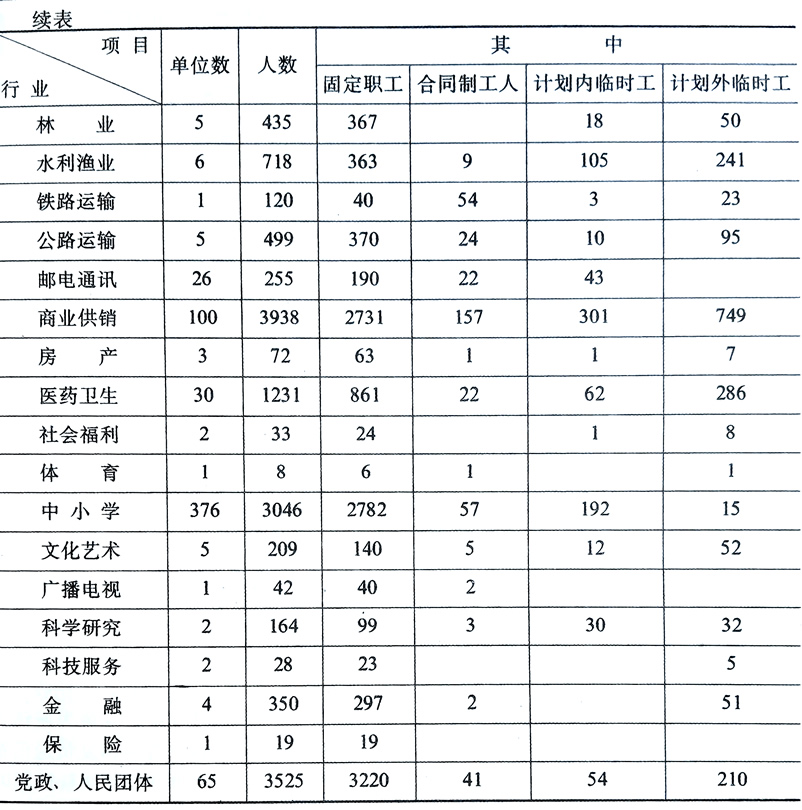

集体所有制工人 1953年冬,开始对手工业和资本主义工商业进行社会主义改造时,沙河店镇建立第一个手工业生产合作社,接着,县城和其他集镇相继建立手工业联合社,时有工人235名。1956年秋,全县已办起39个手工业生产合作社,供销社网点由原来的13处,发展为221处,年底集体所有制工人为1605名。1958年秋,部分集体所有制企业转为全民所有制企业,工人数有所减少;1962年国民经济调整时,停办一些集体所有制企业,裁减工人400余名,实有工人1040名。1970年集体所有制企业25个,职工2000余名。1975年,集体所有制企业发展到41家,职工增至3600余名。

1977年后,为安置上山下乡城镇知识青年就业,集体所有制企业发展到77个。加之商业、服务业、工业等集体所有制企业的发展,到1979年底,工人增至4027名。1980年以来,贯彻执行“改革、开放、搞活”的方针,推行多种渠道、多种形式就业门路,由劳动部门介绍、自愿组织起来就业和自谋职业相结合方式,至1987年集体所有制工人为5334名,是1953年的22.7倍。

第二节 劳动就业

招工 建国初,县人民政府为安置城镇闲散人员,除组织失业工人生产自救外,还根据生产需要,招收一部分人就业。1949~1952年,共招收工人1100余名。

1953年对私营工商业实行社会主义改造时,城关镇组建铁业生产合作社1个,招收工人31名。之后,招工名额逐年增加,到1956年全县开办集体厂矿企业32个,共招工人2366名。同年,外地在本县招收工人200名。

1958年大办工业、大炼钢铁,除县建4座钢铁厂外,还开办12座其他工厂,共招用工人4410名。外地在本县招收一部分农村、城镇青年,从事工、矿企业生产。1959年后,招工名额有所压缩,至1965年,6年内招收工人1400余名。

1969~1971年,县缫丝厂、水泥厂、制药厂等国营企业相继建成投产,招收工人1630名;外地在本县招收工人1600名。被招工人40%为农村青年,其余为城镇青年。1972年后,招工对象主要转向城镇待业青年、上山下乡知识青年和复员退伍军人。但一部分企、事业单位不顾政策私招乱雇,突击招工,至1976年四年间新招3100余名工人,结果超出劳动计划55%。

1977年后对招工对象实行“德、智、体”全面考核和文化考试,择优录用。至1982年,共招收全民所有制工人2420名。1983年改招收全民工为全民所有制劳动合同制工人,至1987年,共招收全民合同制工人467名,集体所有制工人764名。

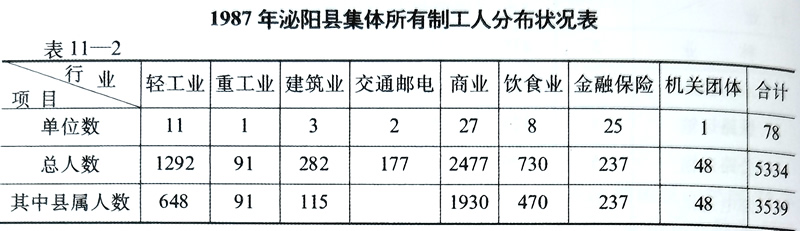

城镇知识青年安置 1965年,组织县内城镇知识青年(简称知青)44名和接收南阳市95名知识青年上山下乡,在农村安家落户,主要对象是非农业户口未升上学的高、初中毕业生和闲散青年。1968年秋,根据毛泽东主席关于“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育”的号召,县组织城镇知识青年267名,下乡插入生产队和青年农场劳动。1969年下乡知青增至700余名(包括接收外地知青)。之后,执行上级规定,凡未升学的初中毕业生和应届高中毕业生,除一人留父母身边外,其余一律下乡。至1980年,下乡知青共3325名,其中接收郑州、开封、驻马店等地知青1417名。1981年后,县停止组织知青上山下乡。

为做好知青工作,此期间,全县在23个公社,建知青上山下乡插队小组94个、青年队(场)5个,农、林、牧、蚕、茶场各1个。自1970年起,县财政每年根据下乡人数,拨发知青下乡经费,用于生产、生活、医疗和旅差等费用,至1981年,共拨款151.67万元。

安排知青就业的途径有招生、招工和招兵。1977年前,凡在农村锻炼两年以上者,采取先下先招、后下后招的原则,经所在公社党委同意、报县知青办公室批准,方可就业。1978年后,在农村锻炼两年以上、年满25岁以上的知青,由县民政、劳动部门安排就业;25岁以下者由城镇安排。1982年又规定:1968~1980年下乡知青(包括回原籍的知青),可以迁回城镇安置工作;其他根据自愿,允许在知青场、生产队或知青工商联合企业中办理招工手续。是年底,知青安置工作结束。

其它安置 建国后,职工退休、退职、残废及死亡,可由一名符合招工条件的子女顶替被招收为工人。1974年规定:全民工退休、退职、残废和死亡后,将符合招工条件的一名子女接班或照顾招收为全民所有制工人。1980~1984年,全县干部、工人退休511人、离休7人,招收其子女518名为工人。1985年后,此规定停止执行。

第三节 用工制度

民国时期,主要是雇佣工制度,资本家、工商业主开设工厂、商店,所用工人由雇主和被雇工人面议决定。其次是对政府职员和学校教员实行聘任制。

建国后,废除雇佣制和聘任制,实行以全民所有制为主的固定工制度。根据国家需要,招用全民和集体所有制固定工人,辅以合同工、亦工亦农工、临时工和季节工等多种形式的用工制度。

固定工 1950年后,国家机关和人民团体、学校、工厂、商店等企、事业单位,招用的全民工和集体工,均有二年的学徒期,其间享受学徒期工资待遇,期满转为正式工人。全民和集体所有制固定工,不得任意辞退。工作期间,享受劳保福利待遇,年老享受退休待遇。

合同工 1958~1965年,招用城镇、农村青年和复员退伍军人,签订使用合同为合同工。合同工系劳动计划内用工,合同期满后,根据其工作表现和需要,辞退或转为全民、集体固定工。

亦工亦农工 1975~1977年,在劳动计划内招用农村青年500余名为亦工亦农工,分配到县缫丝厂、制药厂、酒厂、砖瓦厂、化肥厂等全民所有制企业。在工作期间,其农民身份不变,不迁移户口、粮食关系,其工资、劳保福利待遇同全民所有制固定工。

临时工 1953年招用16名临时工(属劳动计划内用工),招用对象主要是非农业户口的待业闲散人员。招用农村青年时,报省劳动部门批准。按照劳动部门有关规定,临时工到期,自行辞退或续订使用手续。其间除领取临时工工资外,奖励、劳保等福利待遇与同工种的固定工相同。1969年9月根据上级有关指示,临时工、合同工全部辞退。80年代后,随着工业的发展,在工、商等企业单位仍使用临时工。

全民所有制合同工 为改变工人中存在的“铁饭碗”观念,1983年根据中央指示,不再招用全民固定工,改招全民所有制合同制工人。即企业与录用人员签订劳动合同,用人单位或被录用人员向劳动部门交风险抵押金后,即可工作。其工资、劳保福利、退养等待遇与全民固定工相同。农村户口的录用人员,不办理户口、粮食转移手续。在工作期间,如有违背合同行为,企业和劳动部门有权辞退。

第四节 劳动管理

劳动计划 建国以来,根据上级劳动部门下达的劳动计划,经县计划和劳动部门综合平衡后,分配到各企、事业单位。50年代初期,主要解决城镇待业、闲散人员就业问题。时企业单位和城镇人口较少,劳动计划易于掌握执行。1953年企、事业单位实行劳动定员定额,仍能控制招工人数。1958年工业发展较快,劳动计划失控,固定工、临时工猛增。1962年,经过压缩、调整,劳动计划管理逐步趋于合理。是年固定工为7200名,临时工140名。1968年后,劳动计划管理再次失控,私招乱雇,部分农村青年被招收为工人,出现农村劳动力向城镇流动状况。1976年后,招工人数控制在上级下达的计划指标以内,任何单位和个人无权随意增加工人。为严格控制随意增加人员,各单位工资逐月报县劳动部门审批,未经审批,银行拒绝支付。1984年企业进行全面整顿,新定员额6076名,对480名富余人员,分别予以调动、脱产培训和清退。1985年后,企业实行厂长(经理)负责制和车间、班组承包制,各企业定员定额仍按劳动计划执行,不足部分,由厂长(经理)决定招用临时工、集资工。

精简职工 1955年,首次在全县范围内精简企、事业单位职工363人。1958年上半年,按照“统筹安排和先安排后处理”的精神,对企、事业多余人员进行精简,全县44个县直单位996人,紧缩为36个单位711人,精简285人。1959年5月,根据中央提出的“缩短战线,突出重点,支援农业”的精神,全县精简厂、矿企、事业单位职工1284人。为改变“大跃进”时职工大量增加、劳动计划失调现象,1961年精简板桥林场和县直工业部门工人1233名。为支援农业生产,1962年在行政和企、事业单位内精简职工4272名(其中集体工747名),接收外地精简回县的职工及其家属4078人。1973年后,对1971年11月30日以后各单位无计划招用的人员,全部清退。1982年,纠正不正之风,清退“假知青”、“假商品粮”和“假改制”的30人。

清退计划外用工 1960年调整劳动计划,对来自农村不符合招用条件的临时工清退984人。1969年9月,临时工、合同工全部辞退。之后,工业发展,在劳动计划受冲击的情况下,企、事业单位大量使用临时工,1977年全县有计划外用工3212人,1980年达8000余人,85%来自农村。次年3月,上级指示清理劳动力,禁止使用农业生产人员,县成立了临时工清退办公室。经摸底,全县8665名计划外临时工,应清的5486人、缓清3179人。是年实际清退3745人。1982年地区分配本县临时工保留数1622人、清退数3478名。经认真工作,是年8月全民所有制单位清退3432人,集体所有制企业单位清退522人,压缩城镇建筑、运输等包工队人员328人,共4282人。1983年一些单位采取明清暗不清的办法进行应付,致使全县计划外临时工实际有4038名,超出1982年保留数1.5倍。1985年后,企业使用临时工由厂长决定,不再受县劳动计划制约。

工人调配 1958年前,调配是“先内后外”,注意解决夫妇两地分居和军队转业干部家属的工作调动。1958年后,根据工农业生产发展需要,做好劳动规划和劳动力余缺的调配,使农村与城市之间劳动力互相支援。1969年后,劳动力调配原则遭破坏,出现企、事业间,企、事业与行政间直接串换调动现象。1977年贯彻执行中央“加强劳动管理、合理调配劳动力、严格控制增加职工”的精神,县劳动部门在办理工人调配手续时,凡跨省调动的经省劳动部门批准,地区(市)内调动的报省劳动部门备案,外地调人,一般是协商对调,出一进一;如进大于出时,由自然减员中解决;系统内生产工人一般不往二线调;集体工不准调到全民单位;农、林工只能在本系统内调动,不准调到其他行业,非调不可的需要增人指标;学徒工、临时工不准调动;国家行政机关除司机、勤杂工、炊事员、打字员外,不准调人工人。

技术培训 50年代重点是提高工人的文化、技术素质。工会组织工人夜校,厂矿开展“包教包学、互帮互学、以师带徒、以老带新”活动,采取技术表演、示范操作等方法,提高工人的文化和技术水平。60年代初,青年工人不断增多,县劳动科与县总工会配合,开办职工业余学校一所,设制图、机械、电工、珠算等课目,本着“干什么,学什么”的原则,对职工进行培训。先后办培训班12期,共培训工人400人次;同时,各单位也开办各类培训班,共培训工人2000人次。1980年后,以局委和生产单位为主,仍本着“干什么,学什么”的原则,对所属工人进行培训。至1987年,全县共培训工人7710人次。