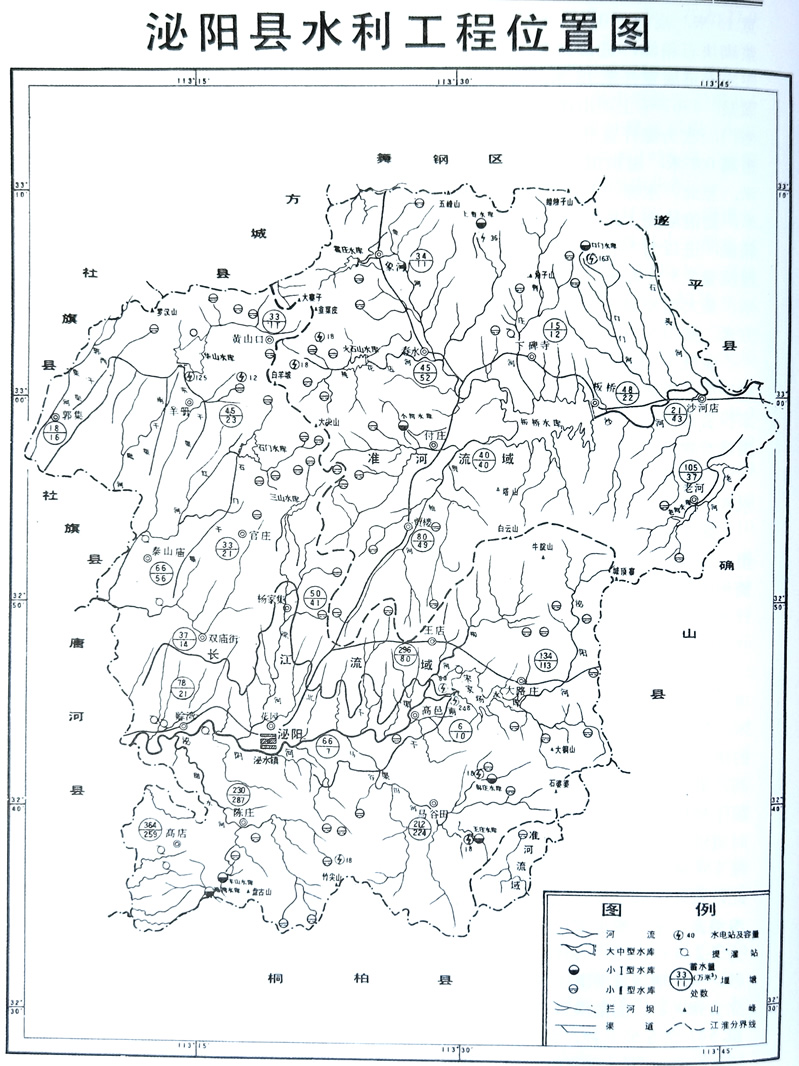

第二章 工程建设

第一节 水库工程

一、大型水库

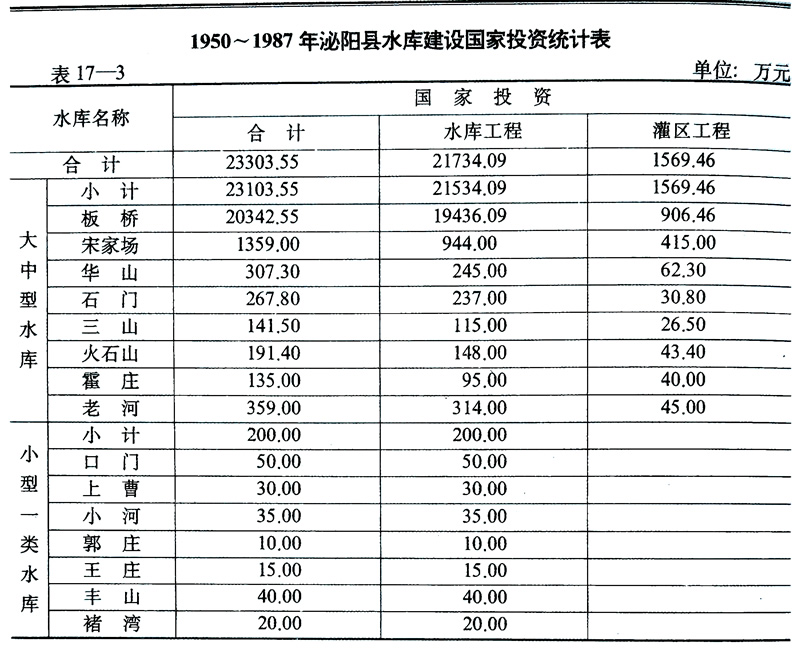

板桥水库 坝址位于汝河上游板桥乡板桥村西。西距县城52公里,东距驻马店市42公里。水库承雨面积762平方公里。流域内大部为浅山丘陵区,南部山高坡陡,植被较好;西部和北部,荒山秃岭,岩石裸露,植被差,水土流失严重。

该水库是建国初河南省治淮首批兴建的三个大型水库之一。当时采用1950年雨型,设计兴利库容0.37亿立方米,防洪库容2.01亿立方米,最大库容为2.44亿立方米。1951年4月动工兴建,由省治淮总指挥部设计并组织施工,动员泌阳、遂平、确山、方城、唐河、南阳、新野7县民工2.79万人,1952年6月基本建成蓄水。实做526万个工作日,共完成土沙石方242.56万立方米,砌石方1.14万立方米,混凝土方4394立方米,总投资894.99万元。土坝河槽段为粘土心墙沙壳型,两岸台地段为均一型粘土填筑,最大坝高21.5米,坝顶长1700米,坝顶宽8米,海拔高程为113.36米。输水道在右岸,洞身长53米,钢筋混凝土衬砌,断面为马蹄形,宽、高各为3.8米,拱径2.2米,进口底部高程93.36米,最大泄流量173立方米/秒。溢洪道也在右岸,长340米,底宽80米,高程110.36米,设计最大泄流量为59立方米/秒。

工程运用中,发现输水道洞身和土坝纵横向严重裂缝,加之设计标准偏低,1956年在对土坝裂缝处理同时,进行了扩建。采用“百年一遇设计,千年一遇校核”的洪水频率标准,设计兴利水位106.64米,相应库容9500万立方米,校核水位116.14米,相应库容4.92亿立方米,是年2月开始施工,1957年5月基本结束。动员民工、工人44014人,共做594.1万个工日,完成土沙方187.3万立方米,石方22.6万立方米,混凝土609立方米。投资1381.1万元完成工程:土坝高24.5米、坝顶长2020米、顶宽6米,高程116.34米,坝顶增加1.3米浆砌块石防浪墙一道,墙顶高程117.64米。输水道改为直径3.2米圆形洞,底部两侧各埋一道直径0.5米铸铁管,作为发电输水管道。输水洞进口设2孔3.9x2.4米平板直升式闸门,丝杆电动启闭,闸门外设拦物栅,闸底高程92.99米,最大泄流量132立方米/秒。主溢洪道为开敞式,建4孔10米宽>4.5米高弧形闸门,闸底高程110.34米,最大泄流量450立方米/秒;副溢洪道也在右岸,为开敞式无闸控制,底宽300米,高程113.94米,设计最大泄流量1160立方米/秒。

板桥灌区设计灌溉面积56万亩。1958年元月始建北干渠,年底通水至遂平县城,发挥部分效益。60年代后修南干渠,通水至驻马店市郊。截止1975年6月底,国家投资板桥灌区906.46万元,完成土沙石方2079.92万立方米、混凝土3万立方米。实际灌溉面积21.7万亩,其中泌阳县浇地4万亩。

板桥水库水电站,1969年动工兴建,1970年建成投运。国家投资57万元,完成土沙石方1.2万立方米,混凝土785立方米。建成3x250千瓦,装机容量为750千瓦,年发电量100万千瓦时。

1975年8月5日至7日降特大暴雨,板桥水库附近的暴雨中心林庄站,三日降雨量1605.3毫米,最大24小时降雨达1130.5毫米。水库流域内10个雨量站三日平均降雨量为1014.5毫米,进库洪峰流量最大时达13000立方米/秒,三日进库总量为6.92亿立方米。由于防洪标准低,泄水能力小,于8月8日凌晨洪水漫坝,从老河槽处垮坝。水库自建成运用20年来,在防洪、防涝、灌溉及发电、养鱼等方面发挥了重要作用。

1978年开始复建板桥水库,水电部天津勘测设计院设计,河南省水利第一工程总队施工,投资4103万元,完成土沙石方93万立方米,混凝土11329立方米,1981年停建。1986年国家计委批准列入“七·五”重点工程之一,治淮委员会组建板桥水库建设管理局,投资1.3亿元,由水电部葛洲坝工程局承建,于次年2月开工,现正在复建中。复建后的板桥水库规模及效益指标是:设计兴利水位111.50米、相应库容为2.36亿立方米,保坝水位119.1米、相应库容为6.58亿立方米。大坝两端为土坝,河床段为钢筋混凝土溢流坝。坝顶长3720.38米(其中溢流坝段长150米),坝顶宽6米,高程120米。溢流堰在河床段,设8孔14米宽大闸,溢流堰顶高程104米。副溢洪道底宽300米,高程113.7米。设计灌溉面积60万亩,干渠引水流量47.5立方米/秒,水电站装机容量3200千瓦,引用流量34.4立方米/秒,年发电量485万千瓦时。

宋家场水库 位于县城东高邑乡宋家场村北,距县城25公里,承雨面积186平方公里,库区为浅山区,林木较多,植被覆盖尚好。现水库工程已达到“百年一遇设计,万年一遇校核”的洪水频率标准。设计兴利水位186.5米,相应库容8244万立方米,校核水位190.04米,相应库容1.33亿立方米。

水库工程于1959年10月开始施工,1960年6月停建。1966年3月由驻马店地区水利局和泌阳县水利局,共同参加规划设计,按50年一遇设计,500年一遇校核的标准,于1966年9月续建,经三个冬春施工,至1969年5月,除溢洪道外,其它工程基本完成。河槽段大坝为粘土心墙沙壳,两端台地段为均质土坝,最大坝高26米,坝顶长700米,坝顶宽5米,高程190.65米,浆砌块石防浪墙高1米。副坝为均质土坝,顶长780米,宽3米,高程191.65米。左岸输水道,洞身为直径2米的钢筋混凝土压力圆管,进口设双孔平板直升钢闸门,出口设单孔弧形闸门,并有发电叉管,进口闸底高程171.65米,最大泄水流量37立方米/秒。临时溢洪道在右岸,岩石明渠,底宽90米,高程185.65米,最大泄水流量1160立方米/秒。副溢洪道为天然洼地。

“75·8”洪水中,暴露出原设计标准低,1976年按“75·8”雨型,对工程进行了加固,由三级建筑物提高为二级。大坝加高0.45米,溢洪道加深4.65米,1978至1982年主溢洪道建闸5孔,1983至1984年建成右岸输水洞,采用喷锚衬砌新工艺施工,效果良好。1986年右岸750千瓦水电站建成并投入运用。至此,水库工程土坝最大坝高26.45米,坝顶长723米,顶宽5米,高程为191.10米,浆砌块石防浪墙一道,顶部高程192.1米。副坝长780米,坝高7米,顶宽3米,高程191.65米。左岸输水洞直径为2,5米,进口闸底高程173米,最大泄流量60立方米/秒。主溢洪道在坝右端,建5孔7x8米(高x宽)平板闸门,闸底高程180米,最大泄流量2020立方米/秒。修建水库工程共完成土沙石66.92万立方米,混凝土12012立方米,投资898.69万元。

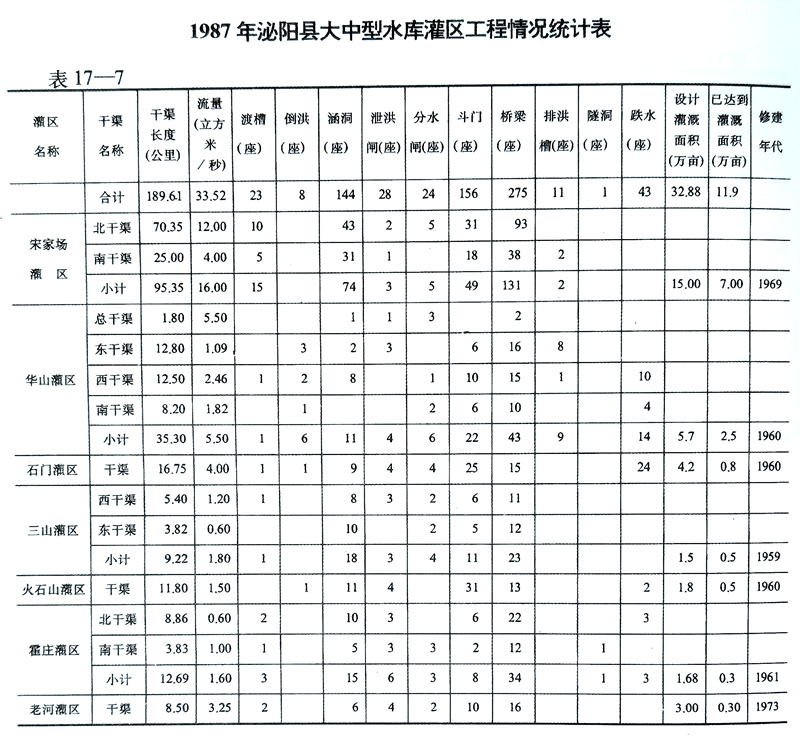

水库灌区于1969年冬开始施工,至1983年底,国家投资403.74万元,完成土沙方382.07万立方米,石方1.17万立方米,混凝土8103立方米,完成干渠2条,长95.35公里,干支渠建筑物295座,干渠引水流量16立方米/秒,设计灌溉面积15万亩,现已达到7万亩,占设计灌溉面积46.7%。

水库自运用以来,发挥了效益,1975年8月,防洪作用尤为显著,削减洪峰流量75%,减轻了下游河道防洪负担。灌区通水浇地后,粮食产量显著增加。1970和1985年,分别建成248和750千瓦电站各一座,投入运用后,仅1985年发电量即达45万度.水库可养殖水面12255亩,已利用7800亩,1985年捕鱼105吨。宋家场水库管理局,为县直属单位,1978年被评为河南省水库管理先进单位。1987年有职工268人,分管工程、灌溉、水产、电站、建筑、工业、多种经营等业务。

二、中型水库

华山水库 位于县城西北羊册镇斗门杨村东,承雨面积76平方公里,坝址以上主河道长15公里,流域内为浅山丘陵,沟壑纵横,植被较差。水库上游有4座小型二类水库,控制来水面积2.5平方公里。水库工程达到了“50年一遇设计,5000年一遇校核”的洪水频率标准。设计兴利水位179.0米,相应库容2700万立方米,校核水位183.22米,相应库容6350万立方米。

水库于1958年3月在古代马仁陂废址基础上兴建,同年6月截流合龙,1960年基本建成。坝顶长1076米,高程181.5米,溢洪道底宽56米,高程180.4米。输水道为双孔白灰沙浆砌石方涵,进口高程172.6米。1962年3月土坝加高到183.6米,1972年又加高到184.1米,并在溢洪道内开挖底宽21米,高程179.0米的子槽。1975年新开了副溢洪道,底宽46米,高程179米。1977年11月至1978年8月在右岸新建直径2.6米的钢筋混凝土结构输水洞,进口底部高程172.5米。1979年按5000年一遇防洪标准,将主溢洪道底宽扩为44米,副溢洪道进口作一自溃堵坝,顶部高程182.4米。1980年至1982年翻修土坝0至1+100段,高程179米至185.2米,土坝迎水面块石护坡,坝顶修防浪墙一道。河槽段做坝下游贴坡排水体,对坝体作了压力灌泥浆防渗。至此,水库工程土坝最大坝高17.4米,坝顶长1121米,顶宽5米,海拔高程184米,坝顶浆砌块石防浪墙高1.2米。宽顶堰式溢洪道在左岸,底宽44米,高程179米,最大泄流量430立方米/秒。副溢洪道也在左岸,底宽46米,高程180米。输水道在右岸,洞身长59米,直径为2.6米的钢筋混凝土圆洞,进口2.5米见方,设2.36x2.79米平板钢闸门直立启闭,进口高程172.5米,最大泄流量53.9立方米/秒。整个工程共完成土、沙、石方59.8万立方米、混凝土1664立方米,投资251万元,其中国家投资245万元。

1960年抗旱时采取临时挖堵渠道办法兴建灌区,发挥了部分效益。1964至1965年修建了总干渠及南、西两条干渠上建筑物。“文化大革命”中灌区无人管理加之“75·8”洪水冲淤,灌区工程大部损坏,1981至1983年国家拨款62.3万元陆续修复。现有总干渠及东、南、西三条干渠,长度35.3公里,总干渠引水流量5.5立方米/秒。干渠建筑物116座,支、斗、农建筑物700座,设计灌溉面积5.7万亩,现已达到2.5万亩。

防洪是华山水库的首要任务,1959年以来每逢汛期洪峰到来,由于水库及时调节,大大减轻了水库下游河道负担。“75·8”洪水期间,最大入库流量1900立方米/秒,经水库调节后,下泄流量为493立方米/秒,削减洪峰流量74%。历年来在抗旱中,也发挥了重要作用。养鱼水面5196亩,1987年捕捞15吨。水库管理所属县水利渔业局,1987年有职工50人,分管工程、水产、多种经营等业务。

附:马仁陂

马仁陂是西汉建昭年间兴建的一座蓄水工程,位于毗河上游羊册镇华山北麓(今华山水库)。据《明嘉靖南阳府志校注》载:“马仁陂在县北七十里……汉太守召信臣始筑堤蓄水,使水泛出。复作水门,以时启闭,分流碌磁二十四堰,灌溉民田万余顷。”南北朝北魏延昌年间郦道元任东荆州刺史时,著《水经注》载“盖地百顷,其所周溉田万顷”。当年马仁陂,渠堰相通,沟洫纵横,类似长藤结瓜的灌溉系统,为南阳郡著名湖陂。

马仁陂修建后历代均有修复,据史料记载,南北朝时宋元嘉二十二年(公元445年)南阳太守沈亮“又修治马仁陂,民获其利”。唐会昌二年(843年)唐州刺史卢祥,曾修复马仁陂。宋嘉祐二年(1057年)唐州知州赵尚宽“乃按视图记,得汉召信臣陂渠故迹,益发卒复疏三陂一渠,灌田万余顷”。宋元丰年间“马仁陂遗利……尝修此陂”。元大德六年(1302年)比阳县令程仲贤,曾修马仁陂。明成化十四年(1478年)泌阳知县袁斗“修马仁陂,复其旧民利”。明万历二十一年(1593年)唐白河及洪汝河均发生特大洪水,马仁陂溃决,后失修。清康熙六十一年(1722年)南阳知府沈渊,号召农民进陂开荒,陂内渐次形成村庄。

1958年修建华山水库时,马仁陂的遗址为:堤高12米,堤长840米,水门为条石浆砌,宽3.5米,开敝式明渠,双孔叠梁条石调剂流量,堤西有一凹沟似为当年的溢洪道。可以看出该工程设计科学,布局合理。

石门水库 位于官庄乡石门村北,承雨面积45平方公里,坝址以上河道长11.4公里,流域内为丘陵区,岩石裸露,植被较差,水库上游有小型二类水库六座,控制来水面积4平方公里。现在水库工程达到了“50年一遇设计,2000年一遇校核”的洪水频率标准.设计兴利水位182米,相应库容960万立方米,校核水位185.29米,相应库容2040万立方米。

水库于1958年2月开工,坝址台地段,残留有2米高的土埂子,开挖河槽截水槽时,发现有很多朽木,显系古代拦河堰遗址,因溃决已久,不可考。1960年6月基本建成,土坝河槽段为粘土心墙沙壳坝,台地段为均质土坝。输水道为两个直径0.5米的预制混凝土圆管。溢洪道底宽55米,高程183.15米。1962年土坝加高到185.6米,增防浪墙高1米,新开左岸溢洪道底宽12米,进口底高181米,1963年在右岸溢洪道开一子槽,底宽4米,深1米。1967年在左岸溢洪道进口作了5孔3x2米的活动翻板钢筋混凝土闸门,闸底高程180米,总宽16米。1972年7月1日大水,5孔活动闸门被冲坏,后用浆砌块石堵死。同时,右溢洪道底宽扩为60米。1976年土坝加高到187米,右岸溢洪道加宽为110米,至此,水库工程土坝最大坝高18.40米,坝顶长950米,顶宽3至5米,海拔高程187米,副坝顶长185米,坝顶宽4米,高程187.4米,最大坝高12.2米,防浪墙高1米。宽顶堰式溢洪道在右岸,底宽110米,高程182米,最大泄流量985立方米/秒。输水道在左岸,为两孔直径0.5米混凝土圆管,进口底部高程175.2米,出口设直径0.9米闸阀控制,最大泄流量2.5立方米/秒。整个工程共完成土、沙、石方64.71万立方米、钢筋混凝土8000立方米,用工146.56万个,投资252.8万元,其中,国家投资237万元。

灌区从1960年起发挥作用。1965年国家投资15万元,修建干渠主要建筑物。1973至1975年对灌区进一步配套,累计国家投资30.8万元。完成干渠1条长16.75公里,建筑物83座,支、斗、农渠建筑物400座,设计引水流量4立方米/秒,设计灌溉面积4.2万亩,现实灌溉1.1万亩。

1965年在输水道建18千瓦水电站1座,用于农副业加工及水库照明。养鱼水面2304亩,年捕捞量12吨。水库管理所属县水利渔业局,1987年有职工26人,分管工程、水产、多种经营等业务。

三山水库 位于官庄乡三山村东,承雨面积20.5平方公里,坝址以上河道长7公里,库境为浅山丘陵区,岩石风化破碎,沙石裸露,植被较差。上游有3座小型二类水库,控制来水面积2.3平方公里。现水库工程已达到“50年一遇设计,1000年一遇校核”的洪水频率标准。设计兴利水位191米,相应库容552万立方米,校核水位193.7米,相应库容1220万立方米。1958年2月开工,1959年基本建成。坝顶高程195.5米,顶宽3米。溢洪道为浆砌块石溢流堰,底部高程189.3米,宽50米。输水道进口为斜拉木闸门,1964年改为平板木闸门控制。1968年堵老溢洪道,在土坝右侧,新开溢洪道,底宽5米,高程191米。1976年土坝加高1.15米,顶宽5米。副坝加高到197.65米,溢洪道由5米扩宽为40米。至此,水库工程土坝最大坝高18米,为均质土坝,坝顶长500米,顶宽5米,高程196.65米,坝顶浆砌块石防浪墙高1米。副坝顶长220米,顶宽4米,高程197.65米,最大坝高9.35米。输水道在右岸,洞身长60米,结构为浆砌条石盖板无压涵洞,进口设1.3米x1.3米平板钢闸门,直立启闭,底部高程183.8米,最大泄流量6立方米/秒。溢洪道在坝北端,宽顶堰型式,底宽40米,高程191米,最大泄流量266立方米/秒。整个工程,共完成土、沙、石方27.9万立方米,混凝土120立方米,投资115.3万元,其中国家投资115万元。

灌区于1959年动工,随即发挥效益。1962至1963年修建干渠建筑物,后逐年配套,累计国家投资26.5万元,完成东西干渠两条,长9.22公里,引水流量东干渠0.6立方米/秒、西干渠1.2立方米/秒,支、斗、农建筑物61座。设计灌溉面积1.5万亩,现灌0.5万亩。从1959年以来,发挥了防洪、灌溉作用。养鱼水面1458亩,年捕捞10吨。水库管理所为县水利渔业局直属单位,1987年有职工28人,分管水库业务。

火石山水库 位于春水乡火石山村西,承雨面积62平方公里,坝址以上,河道长10公里,流域呈扇形,为浅山丘陵区,植被差,水土流失严重,库上游有小二型水库4座,控制来水面积6.3平方公里。水库工程现已达到“50年一遇设计,1000年一遇校核”的洪水频率标准。设计兴利水位150.4米,相应库容420万立方米,校核水位154.64米,相应库容1570万立方米。

水库于1958年3月由春水区组织2000人施工,至1959年11月基本建成。大坝台地段为均质土坝,河槽段为粘土心墙沙壳坝,截水槽挖深2~3米,高程138米,并在坝前作了90米长的粘土铺盖,坝北端为风化岩基,作结合槽一道,深1米,底宽3米。1961年将溢洪道底部高程降为148.6米,底宽40米,导水堤下进行浆砌块石护砌。1968年改输水道木质平面闸门,由直径0.5米和直径0.6米的两个闸阀控制。1969年冬至1970年春土坝加高2米,高程达到155.41米,坝顶宽4米。1976年土坝又加高到156.91米,砌防浪墙高1米,至此,水库工程土坝最大坝高15.5米,坝顶长610米,顶宽4米。输水道在左岸,洞身长48米,结构为混凝土圆管,直径0.4米、0.5米各一道,进口底部高程143.41米,出口安设直径0.5米和0.6米闸阀,最大泄流量2.35立方米/秒。实用堰式溢洪道在右岸,底宽124米,高程150.41米,最大泄流量1608立方米/秒。左侧由于水冲下切严重,修一滚水坝,顶部高程148.41米。水库工程共完成土、沙、石方41.3万立方米,混凝土580立方米,费工108.44万个,投资157万元,其中国家投资148万元。

北灌区于1960年临时通水,发挥了抗旱浇地效益。1962至1964年国家投资23.4万元进一步对北灌区进行配套,修干渠1条长11.8公里,建筑物62座,支、斗、农渠建筑物110座,引水流量1.5秒立方米,设计灌溉0.8万亩,现实灌0.5万亩。南灌区设计灌溉面积1万亩,1978年国家投资20万元建干渠双曲拱过河大渡槽,1980年8月腹拱以下工程全部完成,由于施工不当,13孔渡槽全部倒塌,至今南灌区未开发。

水库建成以来,在防洪、灌溉方面已发挥显著作用。水电站装机40千瓦,除水库照明外还供农副产品加工用电。养鱼水面1479亩,平均年捕捞量6.5吨。水库管理所属县水利渔业局,1987年有职工29人,分管水库管理业务。

霍庄水库 位于象河乡霍庄南,水库承雨面积20.5平方公里,坝以上河道长6公里。为浅山丘陵区,山坡陡、植被差、岩石裸露。水库工程现已达到“50年一遇设计,1000年一遇校核”的洪水频率标准。设计兴利水位109米,相应库容487万立方米,校核水位111.97米,相应库容910万立方米。

水库于1958年春动工,1960年基本建成。土坝顶宽4米,高程112米。溢洪道底宽15米,高程110.6米。副溢洪道在坝北端,底宽40米,高程108米,输水道为无压浆砌块石箱涵,进口为斜拉式闸门控制。1963年坝顶加高到113.8米,堵副溢洪道。主溢洪道底宽开至13米,高程降到109米。1964和1966年对输水道进行了水泥压力灌浆。1967年土坝出现横向裂缝5条,进行了开挖回填。1968年冬将输水道进口斜拉闸门,改为螺杆直升平板木闸门。1974年土坝又加高到114米,设浆砌块石防浪墙一道高0.8米,溢洪道扩宽至40米。1976年对土坝加高0.7米,溢洪道底又扩宽到100米。至此,水库工程土坝最大坝高17.7米,坝顶长1084米,坝顶宽5米,高程114.7米,防浪墙高1米。输水道在右岸,洞身长60米,洞径为0.6米x1.8米浆砌条石无压箱涵,进口为1孔1.1x1.35米平板铸铁闸门,直升式启闭,底部高程100.38米,最大泄流量8.5立方米/秒。宽顶堰型溢洪道在右岸,长287米,底宽100米,高程109.3米,最大泄流量767立方米/秒,共完成土、沙、石方36.96万立方米、混凝土506立方米,做106万个工日,投资129.3万元,其中国家投资95万元。

灌区于1961年临时通水,发挥浇地效益。后逐年配套,1965年国家投资25万元建干渠主要建筑物,1978至1979年北干渠又修建洼张及岳庄两座过河渡槽。至此,国家投资累计40万元,完成南北两条干渠长12.7公里,干渠建筑物73座,支、斗、农渠建筑物130座,设计灌溉面积1.68万亩,现实浇地0.7万亩。

水库建成以来,防洪、抗旱浇地作用显著。养鱼水面1032亩,年捕捞量7.5吨。水库管理所直属县水利渔业局。1987年有职工32人,分管水库业务。

老河水库 位于老河乡老河街南头,承雨面积40平方公里,坝址以上河道长11公里,为浅山丘陵区,土层较厚,林木多,植被较好。上游有2座小二型水库,控制来水面积2平方公里。水库已达到“50年一遇设计,2000年一遇校核”的洪水频率标准,设计兴利水位117.44米,相应库容590万立方米,校核水位122.6米,相应库容2420万立方米。

水库于1959年12月开工,1960年基本建成,坝高14米,高程119.24米。溢洪道在右岸,底宽50米,高程114.24米。输水道为浆砌条石无压涵洞,进口高程112.74米。1962年完成坝后压重及导渗排水沟,1970年按“50年一遇设计,500年一遇校核”的洪水频率标准设计动工续建,拆除原输水洞,原地新建直径1.2米的钢筋混凝土输水洞,进口设平板铸铁闸门,直立启闭,1974年完成土坝上游112.24米~119.24米高程段干砌块石护坡,坝前粘土铺盖长70米。1976到1979年土坝加高至123.44米,堵临时溢洪道,新开永久性溢洪道,底宽30米,高程117.44米。副溢洪道底宽60米,高程117.44米,在进口设一粘土斜墙自溃坝。1979至1980年新打坝后降压井21眼。至此,水库工程土坝高18.2米,坝顶长1000米,宽5米,高程123.44米,浆砌块石防浪墙高1米。输水道在左岸,洞身长60米,直径1.2米为钢筋混凝土圆管,进口闸门为1.2米x1.2米,铸铁平板直立启闭,底部高程112.74米,最大泄流量9立方米/秒。实用堰型溢洪道在右岸,长191米,底宽30米,高程117.44米,最大泄流量253立方米/秒。副溢洪道在右岸,底宽60米,高程117.44米,堵坝高5.3米,最大泄流量547立方米/秒。共完成土、沙、石方68.7万立方米,用工542.71万个,投资329.7万元,其中国家投资314万元。

灌区设计灌溉面积3万亩,1973年国家投资15万元,挖通干渠8.5公里,修建筑物40座,引水流量3.25立方米/秒。由于渠道建筑物不配套,目前只能浇地0.3万亩。

老河水库土坝合龙后,历年来在防洪方面,发挥了一定作用。已建成2台80千瓦水力发电站,年发电量5万度。养鱼水面1963亩,年平均捕捞量25吨。水库管理所属县水利渔业局,1987年有职工37人,分管工程、水产、多种经营业务。

三、小型水库

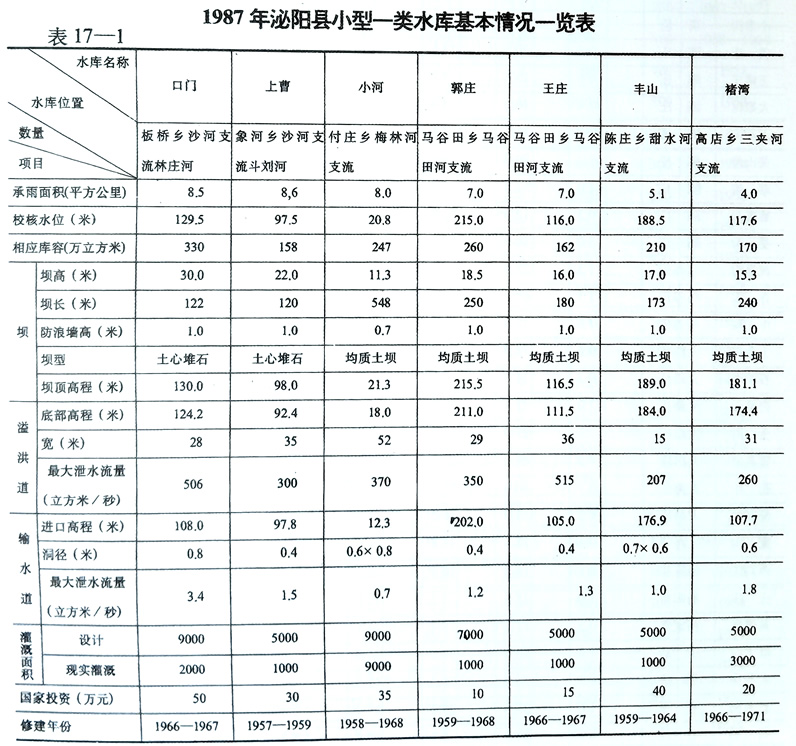

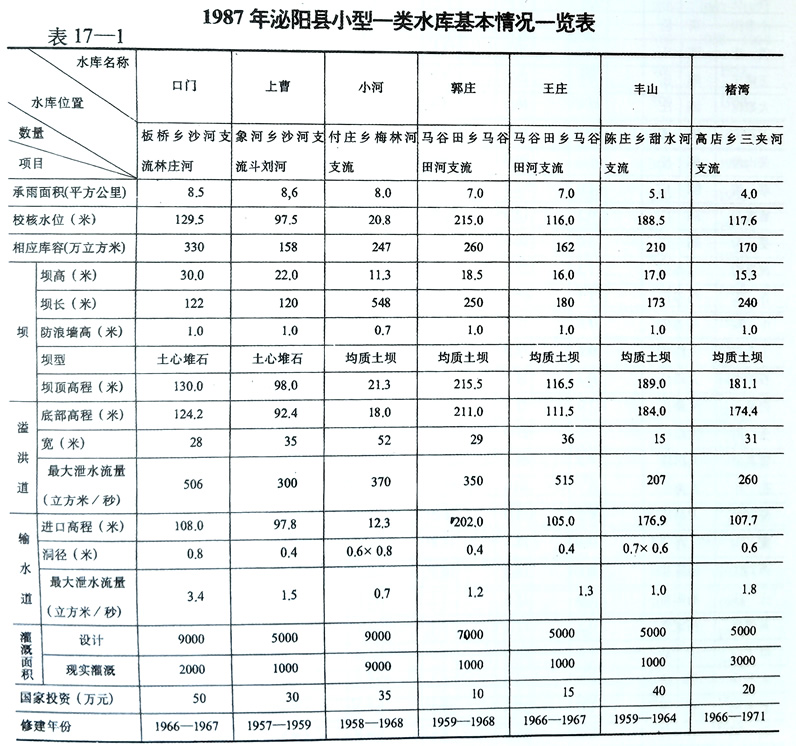

(一)小型一类水库 全县已建成蓄水量在100-1000万立方米的小型一类水库7座,分布在板桥、象河、付庄、马谷田、陈庄、高店6个乡,其中口门、上曹、小河三水库属淮河流域,郭庄、王庄、丰山、褚湾属长江流域。小河水库属县水利局,现有职工12人,管理水库和灌区工程。其他6座由当地乡政府管理,配农民专职管理人员,少者3人,多者10人,经济上实行自负盈亏。

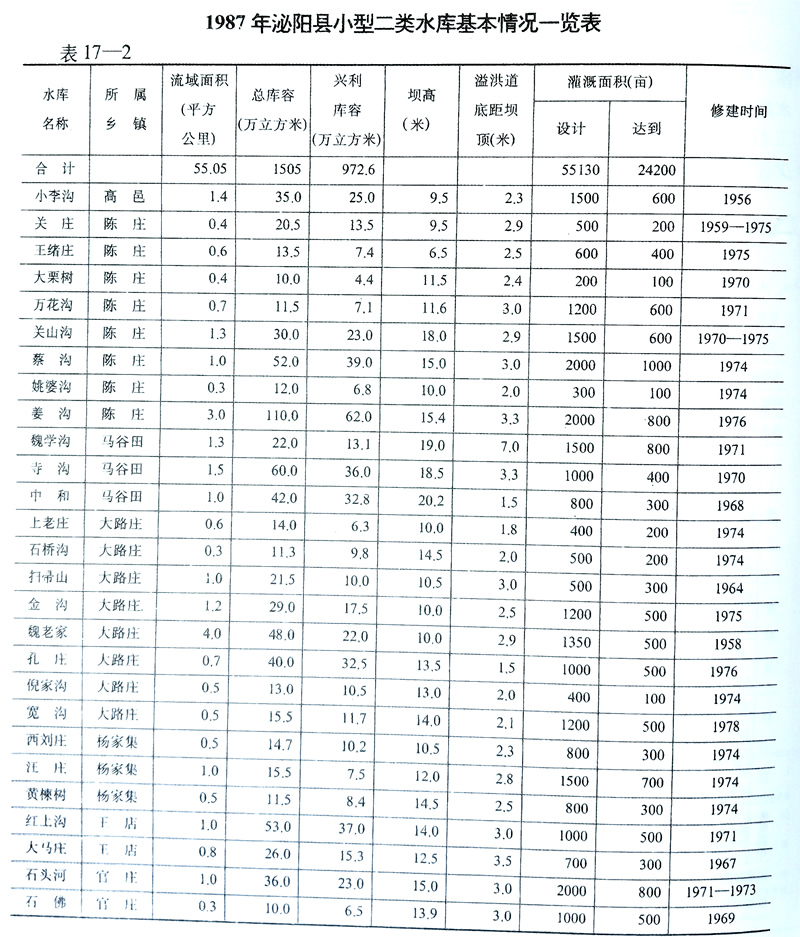

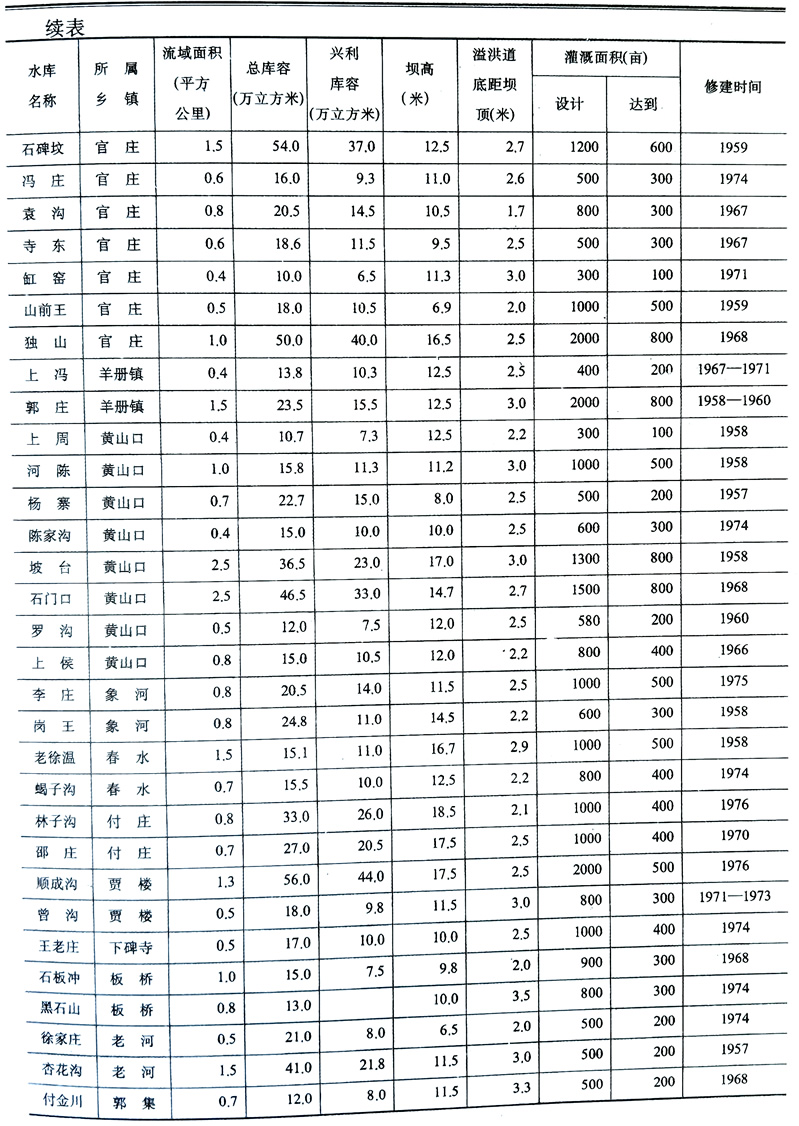

(二)小型二类水库 全县建成库容在10万~100万立方米的小型二类水库58座,分布在17个乡。除小李沟水库1956年修建外,其余57座都是1958年后修建的。水库规划设计及施工,一般都是区、乡、村干部自主选定发动群众建成的,县水利局负责技术测算和指导。1972年洪水灾害后,按百年一遇洪水频率标准,采取渡汛措施,多数是挖宽挖深溢洪道,加大调洪库容,提高防洪标准。“75·8”洪水后,按300年一遇防洪标准,进行了加固施工。

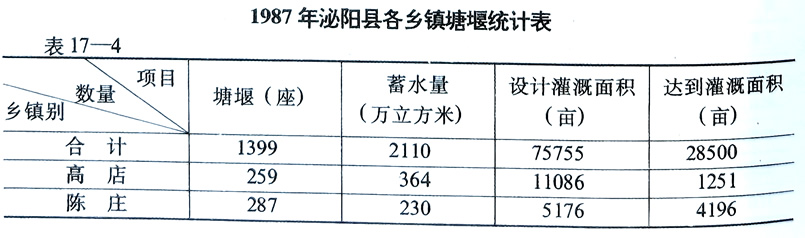

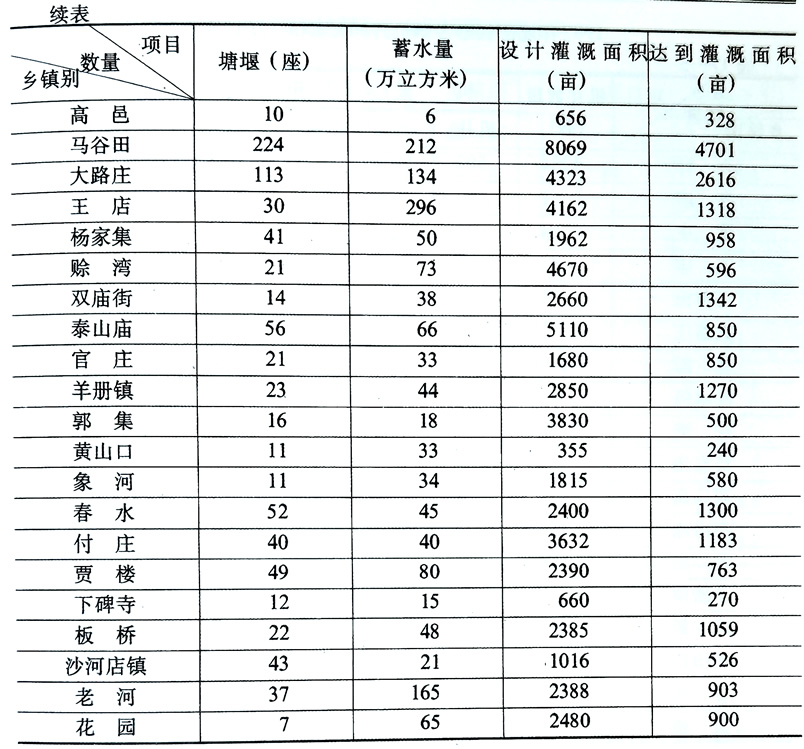

第二节 塘堰工程

建国前,全县塘堰250座,蓄水200万立方米,可灌溉农田500亩。

建国后,尤其农业合作化时,掀起筑坝建塘高潮,塘堰蓄水增多。当各类水库相继建成后,一度忽视对塘堰的管理,导致蓄水量减少。而后各地加强了塘堰建设与管理,塘堰又逐渐增多。至1987年全县有塘堰1399座,蓄水量2110万立方米。设计灌溉面积7.57万亩,实灌2.85万亩,占设计灌溉面积37.6%。

第三节 提水工程

一、机井

建国前,水井多为人畜用水,少数浇菜地,使用辘轳提水。

建国后,1952年始有“解放牌”水车提水,1956年推行井水浇地,至1958年全县打井数千眼,配套水车千余部。1966年县建立打机井专业队,先在赊湾、孟岗等地打深井,用水泵配动力抽水。以后相继在全县展开,至1987年全县打机井1264眼,其中机配507眼,配动力3770千瓦(5056马力),实灌面积2.35万亩;电配181眼,配动力940千瓦,实灌面积0.58万亩。合计实灌面积2.945万亩,占设计灌溉8.71万亩的33.7%。

二、机电灌站

1960年起建机电灌站,至1987年全县建69座。其中机配61座,配动力2028千瓦(2720马力);电配4座,电力175千瓦,配水泵69台。设计灌溉面积7.62万亩,已配套灌溉面积1.42万亩,占设计面积的18.6%。

三、喷灌

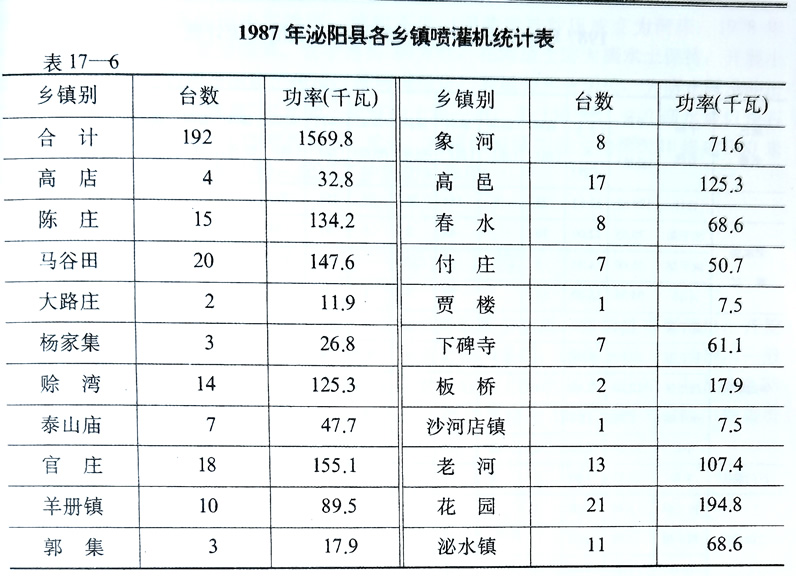

1979年开始用喷灌机浇地,多利用原有渠道、塘堰、水井等水源。1987年全县有喷灌机192台,配柴油机186台、1537千瓦(2051马力),电动机6台,33千瓦。

第四节 引水工程

一、引河渠

引河渠是利用河水兴利灌田的一种引水工程。其做法是拦河修过水坝,抬高水位,并修渠引水灌溉土地。建国前,全县有引河渠300余条,分布在常年有水的河两岸。因土地私有,引水工程多是自办或联办,工程规模因地而异。浇地面积多者数百亩,少者几十亩不等。

建国初至1957年引河渠数量和浇地面积均有很大发展。1958年后因兴建水库,忽视了引河渠的兴建和管理。特别是经1972年7月洪水和“75·8”特大洪水的袭击,引河渠工程遭到大量破坏,浇地面积锐减。至1987年县境有引河渠314条,设计浇地面积5.72万亩,实浇地面积1.82万亩,占设计浇地面积的32%。

二、水库灌区渠道

县内大、中、小型水库,除防洪外,以灌溉为主。灌区工程包括:干、支、斗、农渠道及其建筑物,至1987年县境大、中型水库灌区,均已浇地。但由于工程不配套,管理跟不上,未能充分发挥效益。

第五节 治河工程

泌阳境内河流纵横,其中河道长10公里以上的有21条。因县域系浅山丘陵区,河道多是坡陡流急,加之林木稀少,岩石风化多,水土流失严重,每逢山洪暴发,山涧小溪,挟带大量泥沙沉积河床,致使河床迁徙不定,变化无常。故群众有“三十年河东变河西”之说。清末民初,泌阳河尚能通船,民国12年(1923年)后因河床淤积,水流浅而断航。河道治理,官方不予过问。沿河两岸人民为生存计,以村为单位或联户合办规模较小的筑堤护岸工程,多是土沙堆积,少数毛石护砌或打木桩,由于防洪标准低,易被冲毁,任其泛滥成灾。

建国后,县人民政府把治理河道列入议事日程。1957年前,春水、斗刘、贾楼、黄山、泌阳河等河段,进行筑堤防洪工程及植树护岸取得显著成效。1958年后,因对各水库上游山涧小溪河道未加治理,致使不少山间冲地被沙压或变为河床。1978年后,对河道治理实行“蓄泄兼筹,管字当头”的方针,在河道上游大搞水土保持,开展小流域综合治理,进行河道清障、疏浚,使河道稳定。县城关菜业居民,为防止河水冲击菜地,60年代曾在“老鳖盖”东北侧,修筑沙土堤一道,长150米,并在迎水坡以块石护砌,颇有成效。1984年国家投资10万元,在泌阳河城关段六角潭北岸修建300米长、10米高的混凝土护岸工程,起到了护坡防冲作用。

第六节 排涝工程

泌阳县上浸及低洼易涝地54万亩,1953年开始逐步治理。方法是根据地形,开挖疏通干、支、斗、农、毛各级排水沟或辅以小条台田、条田,增高土层。经治理,一般“3~5年一遇”降雨不受灾。至1987年,全县累计治理上浸地16.35万亩,占上浸地35万亩的46.7%;治理低洼易涝地14.85万亩,占低洼易涝地19万亩的78.2%。两者合计31.2万亩,占易涝总面积的57.8%。

第七节 水电工程

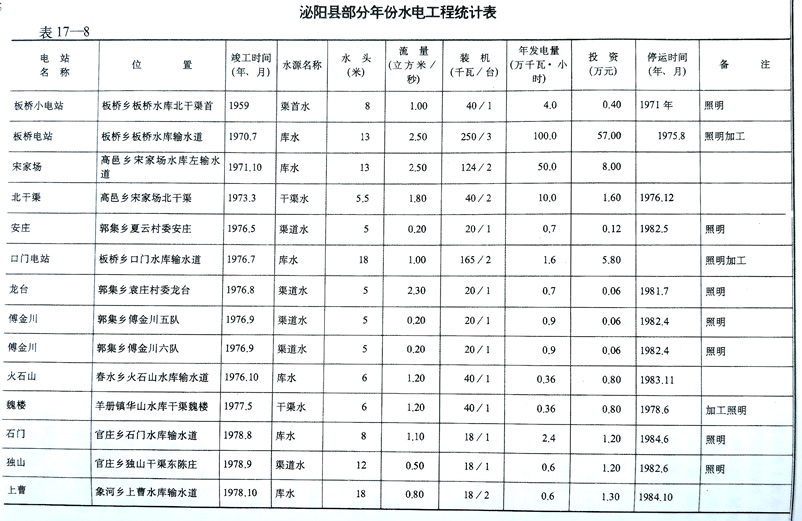

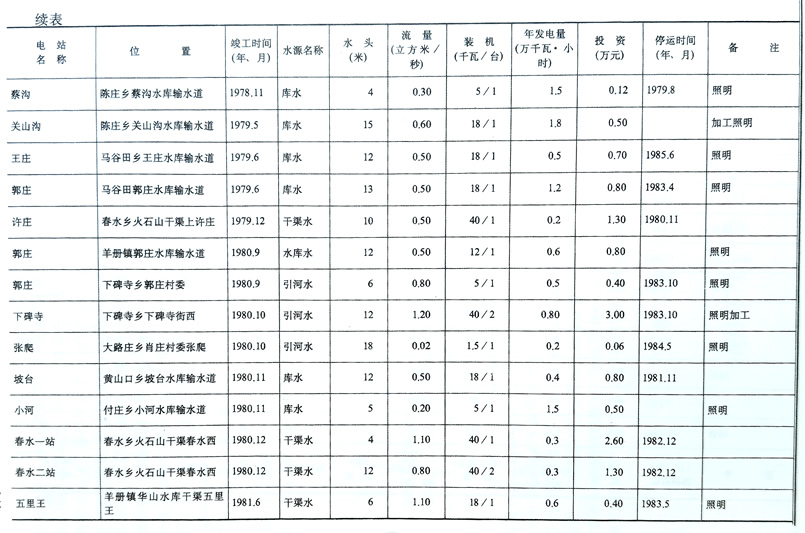

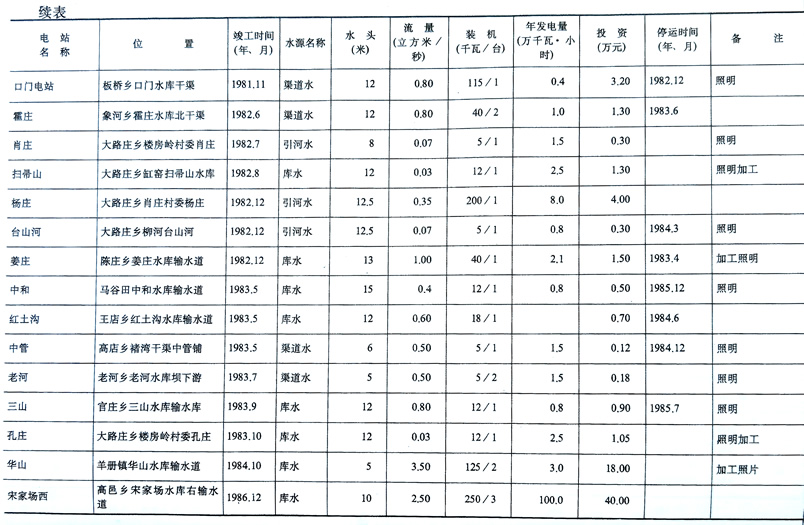

泌阳县水力资源较丰富,大、中型水库均建有水力发电站。1959年,板桥水库在输水道尾水渠,利用渠首闸调节水位,建木质水轮机发电40千瓦。1964~1965年又建成2x124计248千瓦发电站,后改为3x250计750千瓦发电站。宋家场水库1970年兴建一座2x84计168千瓦水电站,后改为248千瓦。“75.8”特大洪水中,板桥水电站工程被冲毁,其设备调往宋家场水库在坝西头输水洞安装建成750千瓦发电站。1976年后县境大办小型水电工程,至1987年投资165.03万元,建成43处,装机56台、3559.5千瓦,年发电约310万千瓦小时。因部分水源不足和管理不善,能正常运转的占三分之一,有12处,装机18台,1852千瓦,能正常运行。详见表17-8

附:泌阳县支援外地水利施工

一、南湾水库 1955年2月至9月,泌阳县调集民工3000人,由韩兴德副县长带领赴信阳参加南湾水库土坝合龙施工,历时210天,完成土、沙、石方45.36万立方米,工日56.7万个。

二、鸭河口水库 1958年11月至1960年5月,泌阳县动员民工6000人,赴南召县参加鸭河口水库施工,历时425天,完成土、沙、石方341万立方米,工日234万个。

三、汝河疏浚 1971年10月至1972年5月,泌阳县抽调民工5000人(后增至10000人)赴汝南县王岗乡北湖大队段,参加汝河疏浚,工段长1553米,完成土方94.5万立方米,工日135万个。