第二章 县城建设

第一节 城 垣

泌阳县城位于泌阳河北岸。始建于西汉初年,城址在今城区古城村北。历为比阳、东荆州、唐州治所。明洪武十四年(1381年),知县胡惠见原城窄小,在城南1华里处划址新建。土筑城墙,周围5里13步(2710米)、高4米、顶宽2.67米。墙外壕深3.33米,阔2米。建东、西、南3座城门楼,门洞纵深10余米,下有石坎,门外铺条石,设吊桥。正德六年(1511年),知县刘玑始以砖甃外墙。正德十二年(1517年),知县郭继祖增甃内墙。清顺治五年(1648年)大雨,城墙淋倒240.7米。次年,知县韩志道重修。康熙二十五年(1686年),知县莫国芳将东城门扩宽,并重修吊桥。嘉庆元年(1796年),吴履晋等士绅,禀明邑宰郑大谟兴工修补城墙,按户之贫富定派役工,日给工价钱60文,两个月竣工。道光七年(1827年)西门吊桥坍塌并损及城墙,知县倪明进重修。清末,城垣倾圮颇多,西城墙塌损尤甚。民国2年(1913年),县知事侯旬征调民工数千人,加高修补西城墙,并于城墙上多筑更楼,以为守城憩息之处。民国28年,行营主任程潜电饬县政府将城墙于20日内拆毁,县长陈沂督率民夫按时完成,只留魁星楼(今县医院东南隅)、祖师庙(今城关医院病房处)和西北隅片断残垣。民国35年,为阻挠人民解放军解放泌阳,县政府急征民夫修复城墙,至解放时尚未竣工。

建国初期有居民取城墙土垫院。1968年在城墙根开挖“防空洞”数处。之后,防空洞倒塌,又有居民扒墙建房,渐次夷为平地。

第二节 道路

旧城原有1条主街,民国时名中山大街,另有16条巷道。街道窄短弯曲,俱系沙土路面,晴土雨泥,照明等设施全无。

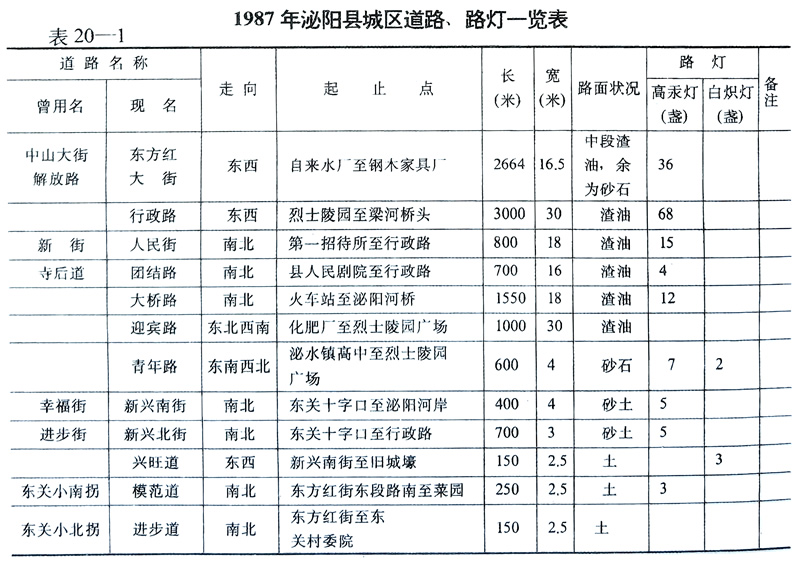

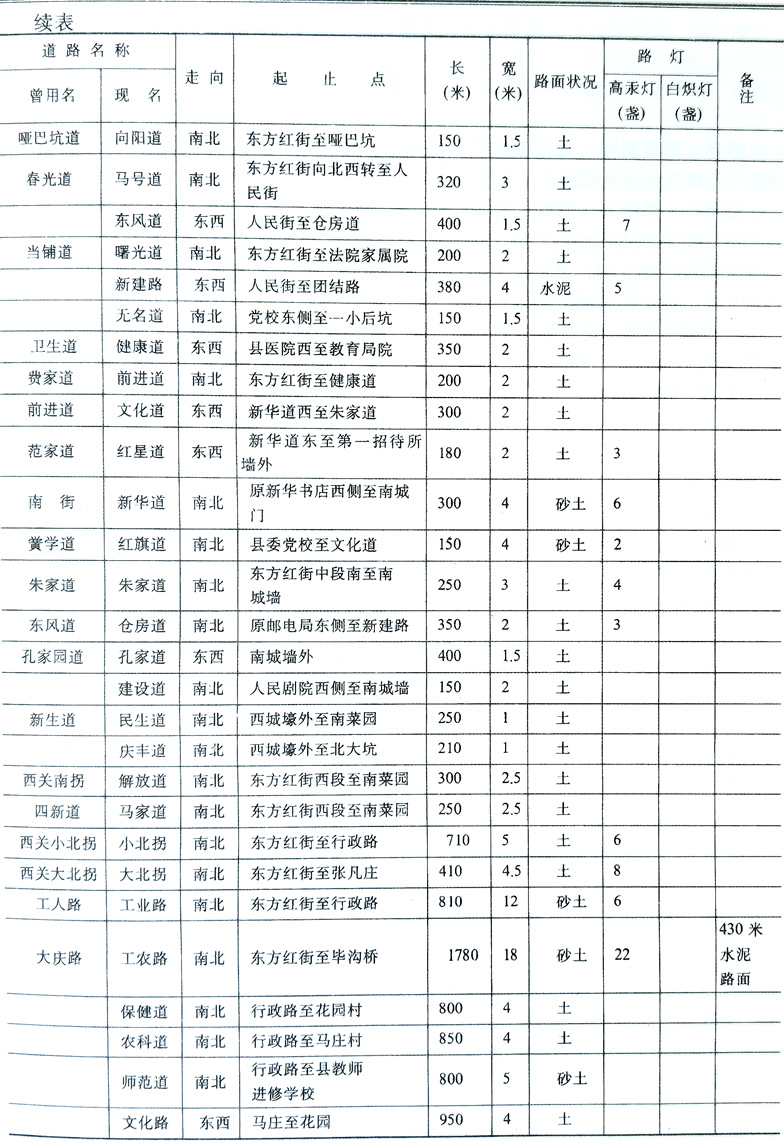

建国初,县城街巷无改,名称有变。中山大街更名为解放路。1953年始整修主街,拆除障碍物,展宽路面。1961年春,县人委拨款,由县直单位职工和城关,城郊群众投工,穿过旧县衙址向北新辟一条大街,街两端分别与解放路和南驻公路相交,宽18米,长810米,沙土路面,名为“北街”(又称新街)。此后,城区部分巷道拓宽取直延伸。1967年在解放路安装路灯。1969年春,北街扩宽为25米,沙石路面,改名“人民街”。同时,将解放路扩宽为12米,长2800米,更名为“东方红大街”,并增置路灯24盏.1972年将东方红大街中段、人民街均筑为渣油路面。1977年人民街置路灯15盏。1980年拓修原工人路、大庆路,后更名为工业路、工农路。1983年修“411”战备公路时,县财政筹集资金7万元,将城区内2500米长的路段,筑为25米宽的渣油路面,建街心花坛18个,架双臂高汞灯36盏,定名为行政路。1984年后,城区又新辟或拓宽有迎宾路、大桥路、新兴路、新建路、团结路、环城路、文明路7条道路。1986年,将自人民剧院至行政路的团结路段修为渣油路面,长500米、宽12米。1987年,全城有东方红街、人民街、行政路、团结路和大桥路5条主街、35条巷道。共置路灯232盏。

第三节 供水 排水

供水 民国期间,县城居民用水主要靠砖砌水井,井口设辘轳,数十家共用1井.临泌阳河的水井多为甜水井,老城区有咸水井或苦水井。

建国后,城内人口猛增,水量供不应求。城区部分水井或苦或咸不能食用,一些单位和居民饮用城南河水。1968年县缫丝厂建水塔1座,储水量40吨。1979年县化肥厂建大型蓄水池1座。其时,城区共有水井58眼,先后修建大小水塔56座,容水量为550吨。居民吃水难问题仍未解决。

1980年10月,县财政局筹建自来水厂,厂址在城东500米处泌阳河鹿角潭北岸。1983年1月,水厂一期工程竣工供水,共投资60万元,建大口井1眼,泵房1座,安装主管道5446米,日供水3400吨,可供城区75个单位、933户居民生活用水和部分工业用水。第二期工程于1984年开始,1986年竣工。投资96.4万元,建内径7米、深5米的大口井3眼,200平方米网前和管网水塔各1座,800平方米清水池1个,100立方米药池1个,加压站1座,完成主干道工程配套1.1万米,基本满足县城4万人生活用水及工业、消防用水之需。

排水 城区地势呈鱼脊形,排水较畅。废水可南入泌阳河,西入梁河。民国年间,县城主街两侧有砖砌排水沿沟。60年代后,因排水沟年久失修,加之城区范围扩大,一些居民填沟建房,致使原有的排水系统受到破坏。“75.8”特大暴雨中,因排水不畅,倒塌房屋74间,县体育场地势较低,大部淹没。之后,城区排水受阻问题引起县委、县政府重视,组织人力对原排水系统修建,颇有成效。

1982年,县政府拨款4.5万元,县直单位集资12.6万元,对城区主路两侧和师范道两侧排水工程挖沟砌石。1985年5月,县委组织县直2000余人,利用节、假日,义务疏通行政路、人民街两侧排水沿沟。同年6月,又开挖城北主排水渠道,加高沟壁,更换盖板。至此,城区排水系统建设大部完工,积、污水得以及时排放。

第四节 房屋建筑

一、公共建筑

明、清两代泌阳县署(俗称县衙)在今县城人民街与东方红街交汇处,坐北朝南,明初知县胡惠始建。正统七年(1442年),知县李时扩建为大堂、二堂、三堂、县丞宅、主簿典史宅、赞政厅、仪门、公廨、监狱等。明末,被农民义军两次焚毁。清顺治三年(1646年),知县傅和羹在原址重建县署。之后,历任知县均有修缮。道光七年(1827年),知县倪明进重修大门、仪门、东西班房、厢房及四堂等。大门外立木牌坊1座,上书“宛东岩邑”四字。县署总计有房130余间,占地3.3万平方米。民国时,“三班”衙役改为政警队,旧六房分别改科。衙署房屋分作各科办公及县长住宅和财政委员会、政警队等办公用房。其时,县城临街有商务会和基督教堂为两层楼房,城区散布有庙宇、祠堂、牌坊等公共建筑。民国28年(1939年)夏,入侵日军飞机数次轰炸县城,一些公共建筑和县府房屋被炸塌。民国29年5月,日军在城内大肆焚烧,致使县署房屋大部焚毁,县政府迁至原文昌宫办公。

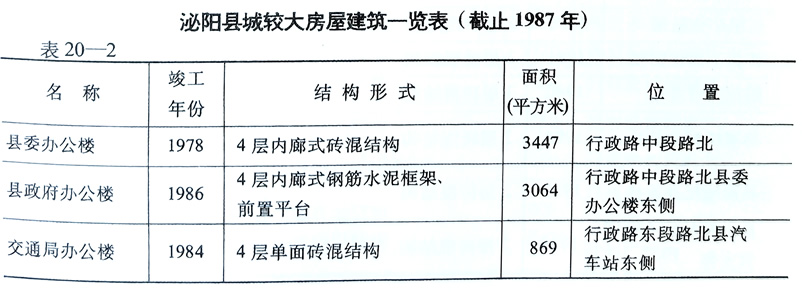

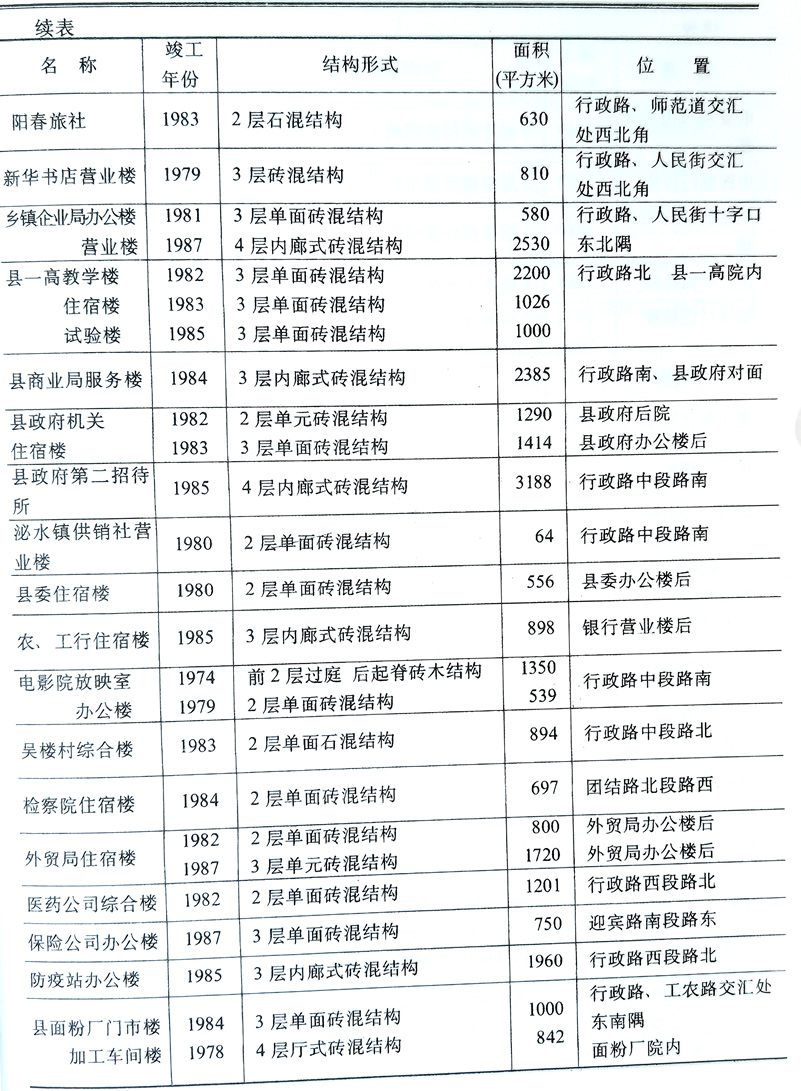

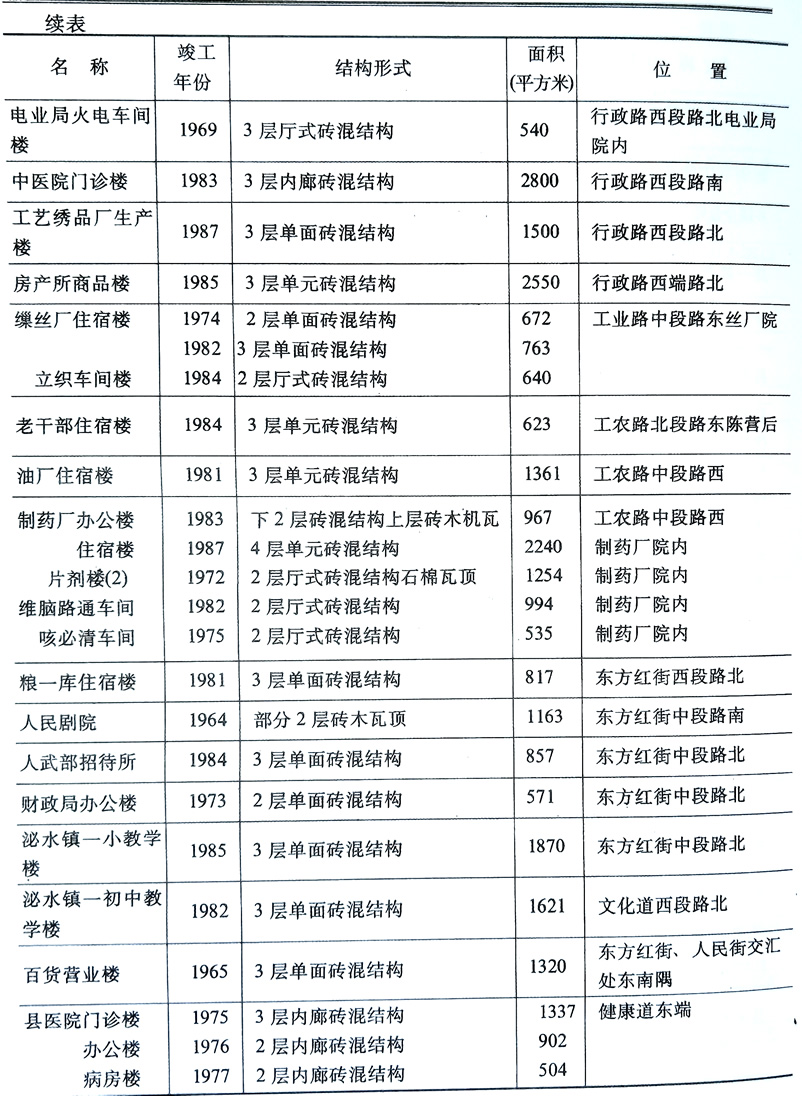

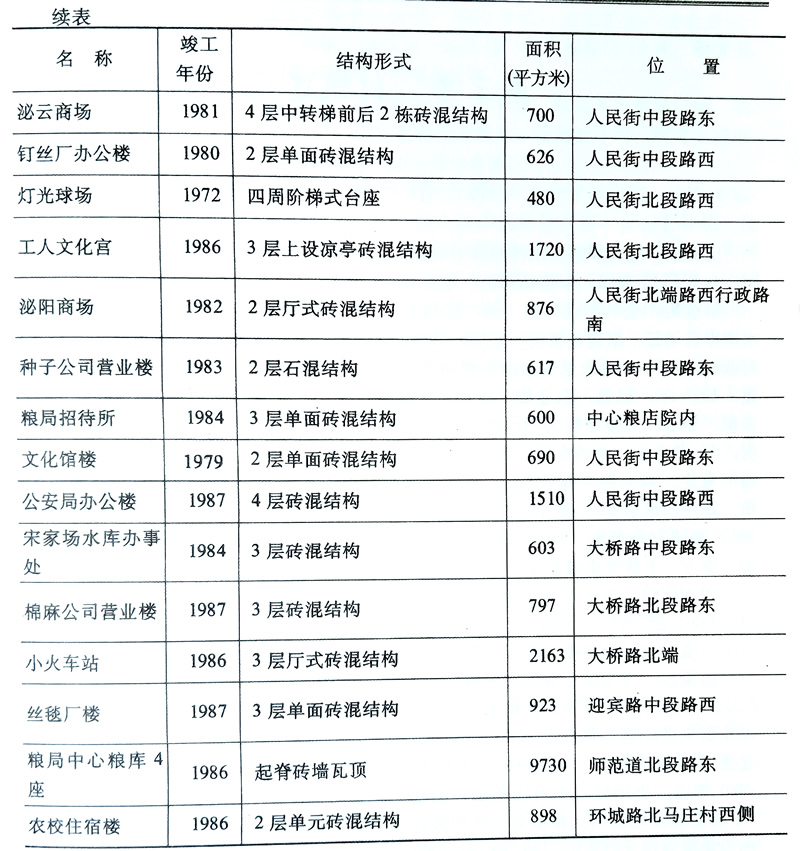

建国后,县委初在福音堂院办公,1950年春迁至城隍庙(今公费医疗门诊部北侧).县人民政府在原黉学院(今党校)办公,直属部门和企事业单位或以寺庙,或以没收豪绅之房屋作办公场所。1955年在县城东北侧建烈士陵园。1958年,在解放路西段路南建人民剧院,系砖墙、木架草顶房。1963年人民剧院翻修为砖木瓦顶结构,后安装铁腿翻板木椅座位1342个,为县城第一座大型文化娱乐场所。1965年在解放路与北街交汇处建3层拐角百货楼,在汽车站西临行政路建水利局办公楼(3层),为城区两座高层建筑。1972年,县体委在人民街北段路西置体育场,占地13050平方米,内置水泥看台露天灯光球场,面积480平方米。1974年,县人民电影院由开封市建筑队建成。位于行政路中段路南,坐南朝北。砖墙石棉瓦顶,木檩钢梁人字型起架,组合木窗,自由门,长50米,宽25米,顶高18米。内设单靠背椅45排1436个,置舞台。外墙水泥沙浆勾缝,内墙白灰麻刀拉毛。主楼2层,底为过厅,上为放映室。楼前台阶下为水泥地坪,地坪中设1圆型花坛。1975年县人民医院建门诊楼。1978年县委党校在行政路北侧建4层楼1座,竣工后,与县委原址对换,作县委办公楼。1979年后,临行政路楼房建设逐年增多,先后建起邮电大楼、外贸局办公楼、县政府办公楼、泌云商场、银行营业楼、新华书店营业楼、商业服务楼、乡镇企业局办公楼、县中医院门诊楼等。1985年建工人文化宫,地址在人民街北段路西,3层砖混结构,楼顶设凉亭,为县城职工娱乐活动中心。翌年电视差转台和调频广播电台建成开播。1986年临团结路建农贸市场,占地15008平方米,水泥柱架,石棉瓦顶。同年,建粮食中心仓库4座,占地9730平方米,均为起脊砖墙瓦顶房。到1987年,城区共建造楼房126座,总面积为117387平方米。其中全民自管房112座,集体自管房14座。属办公用房33169平方米,商业服务用房33315平方米,文化体育娱乐用房6105平方米,教学、医疗、科研用房14837平方米,生产用房9516平方米。临行政路、人民街、东方红街、团结路等主街楼房次第栉比。

二、住房

建国前,县城居民住房多为砖基土墙草顶,临街多为铺板门面房。建国初,城区居民住房修缮颇多,新建甚少。1970年后,少数居民及职工在城区闲散地或拆旧城墙建砖墙瓦顶房。1980年始,职工建私房形成热潮,县城周围先后建起8个居民点,共441户441座房屋,俱为砖混结构2层以上楼房。同时,全民、集体单位也均自筹自建宿舍楼,建筑面积为20445平方米。1985年县房管所贷款在行政路西段路北建4层单元商品楼出售。1987年城区住房面积总计654511平方米,人均19.9平方米。