第七章 新 闻

第一节 报 刊

民国25年(1936年)县创办《泌阳民报》。始为石印,八开版,每天1期,每期200张。后因印刷材料短缺,缩小版面,改用黄草纸和油印,减为3日1期。民国31年因遭日本侵略军破坏及经费困难而停办。

1956年经中共河南省委批准创办中共泌阳县委机关报《泌阳报》。是年7月15日创刊。初为8开纸,两版,手刻油印,每周一期,内部分发。1957年改为5日一期,8开版,石印印刷,同时开始售发。1958年1月改为铅印,6月改为3日刊,8开4版。9月开始改为双日刊至1960年12月底,根据上级关于县级不办报的指示停刊。

1973年泌阳县科学技术委员会,为介绍经验,推广科学技术,发展生产,创办《泌阳科技》。始为16开本油印刊物。1986年后,改为四开铅印小报,每年出版4~5期,到1987年共出版60余期。只分发,不出售。70年代,县人民文化馆主办的《泌阳文艺》,每年出版3~4期。1982年县修地方志,由县地方史志编委办公室主办的不定期小报《泌阳史志通讯》,四开版,铅印,每期刊载资料1万多字。从第三期改为《泌阳史志》。到1987年7月,共出版15期,每期4千份。主要报道内容是本县天文、地理、风俗、人文、物产等方面的历史和现状。该报不发行,只内部分发给县乡各修志单位;各部门负责同志和泌阳籍在外地工作的知名人士以及曾在泌阳工作过的领导干部。县文学艺术界联合会为繁荣文艺创作,培养文学艺术人才,于1985年12月1日,创办不定期文艺小报《泌水》,第一期,印5000份,发至省内外有关县和本县各乡。1986年4月出第二期,系“普法教育文学专刊”,印3000份,发至全地区各县和本县各乡、村委、中小学校。1956年至1970年县广播站主办的《泌阳广播》报,白有光纸,8开版,每1至2个月一期。

1982年~1987年下碑寺乡社会青年组织成立的群众社团“春蕾文学社”,主办文艺小报-《春蕾》,共出版10期,自行销售。

第二节 广 播

民国26年(1937年)“七七”事变后,在县政府院内设收音站一处,置收音机1部,喇叭1只,传播新闻。后因日机轰炸停办。建国后,1951年县建收音站,配1名收音员,与县文化馆(今县人武部院内)一起办公。其任务是收抄记录新闻。1953年7月,购进100瓦扩大机1部,话筒1只,25瓦高音喇叭4只,将收音站扩建为广播站。每晚广播2小时左右,播放内容以记录新闻为主。1955年县广播站迁址于县城北侧古城村。新建房舍6间,置扩大机2部,安挂喇叭75只,统一使用电话线传递信号,于1956年2月开播,工作人员增至3名。1958年至1961年,广播站增置TY250/1000A型控制台和500瓦扩大机各1部,钟声牌录音机2部。工作人员增至8名,始设自办节目。各区放大站亦先后建立。全县安挂喇叭800只。后因国民经济调整,撤销各区放大站,县站自办节目停止。1963年后,经贯彻“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,国民经济形势好转,农村有线广播网逐步恢复且有发展。1969年有线广播实现载波化。1970年广播站扩大机房。1974年县站工作人员增至16人,恢复自办节目,全县80%的乡村架设广播线路,共安挂喇叭约2.7万只,被地区评为先进县。1975年8月遭特大洪水袭击,农村广播网大部分被毁,县站至各公社的信号全部中断。灾后在各级党委和政府的关怀和支持下,重建泌阳广播事业。上级拨发物资折款和专款共计5万元,购置地下信号线15.85万米,为11个公社埋设地下信号线,总长150公里。但因技术差,管理不善,大部分未能发挥应有作用,到1981年全部废弃。1985年有线广播又基本得到恢复,全县安挂入户喇叭计2.21万只,入户率为14.4%。县站自办节目由原来每天60分钟,增至100分钟。同年在行政路东段北侧建县调频电台和电视差转台,占地1931平方米,建房10间,与县广播电视局合署办公,共有职工28人。1986年泰山庙、赊湾、双庙街、付庄、下碑寺、板桥等6个乡和泌水镇复建广播站,安装沿街喇叭95只,入户喇叭5300只。同时还建县城至官庄乡广播专线一条,长18公里,架设乡至村广播专线37公里。但大部分乡未架设专线,不能接收县站信号,只能直接收转省台及中央台节目。

县广播站播出内容,主要是转播中央人民广播电台“新闻和报纸摘要”、“各地人民广播电台广播站联播”、“河南人民广播电台农民之友”、“河南新闻和报纸摘要”及文艺节目。播放自办新闻节目有“科学常识”、“专题报导”、“为听众服务”、文艺节目等。播出时间:1956年至1968年,每天晚上播音2小时左右。1969年至1973年每天早晨播音1小时,晚上播音2小时左右。1974年至1987年县广播站发展为调频广播电台,全县安挂喇叭万余只,每天早、晚照常播出,又增加中午播音90分钟。

在发展有线广播的同时,收音机进入部分家庭。70年代末城乡居民家庭有收音机的约占60%以上。1987年县城居民家庭有收音机的占100%,农民家庭有收音机的占80%以上。

第三节 电 视

1968年县直个别单位始有电视机。1977年县内计有电视机25台。80年代初期,发展到200台以上,其中彩色电视机10台。1987年全县电视机总数约6700多台,其中彩色电视机约占12%。

1968年至1975年泌阳电视只能接收驻马店地区老乐山转播台的信号,且因受白云山阻隔的影响,信号较弱,音象效果欠佳。1976年驻马店地区广播电视局三次派人来泌测试,确定泌阳县区域的电视信号场强,于1978年重新调整频率,更新设备,增强发射能力,效果有所好转。1985年县购进GSZ-5型50W(瓦)电视转播机一部,始建县电视差转台。经过安装调试,于1986年7月1日开播,可收看老乐山差转台转播的河南电视台节目,也接收南阳电视台信号,但音像效果仍不理想。为此,1987年底开始扩建差转台。

第四节 通讯报道

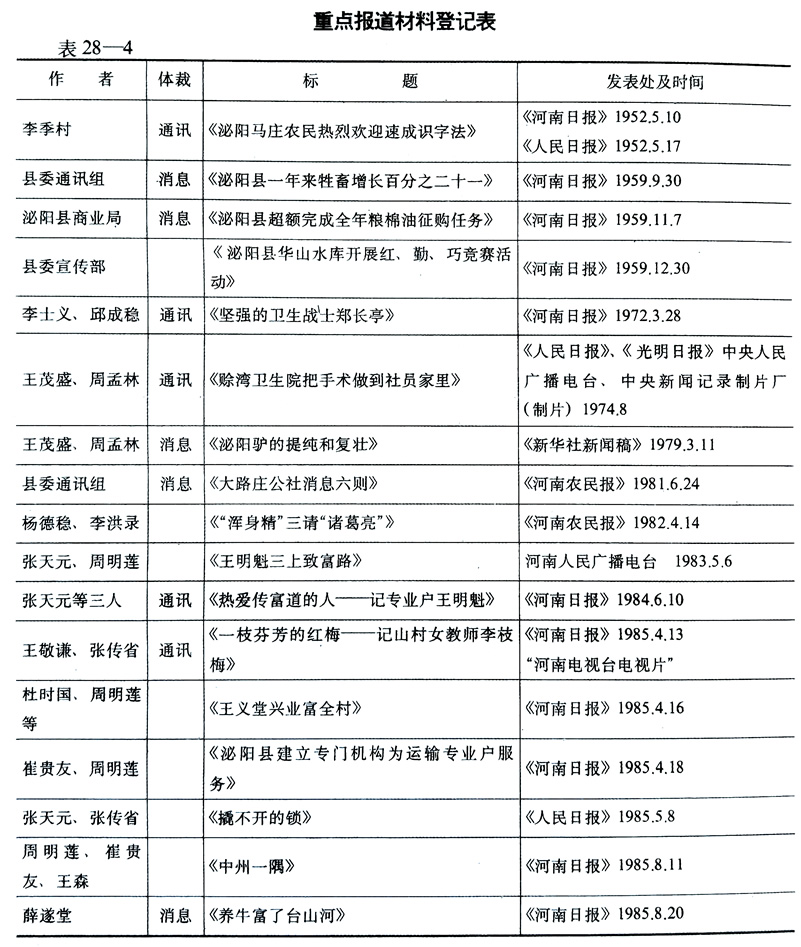

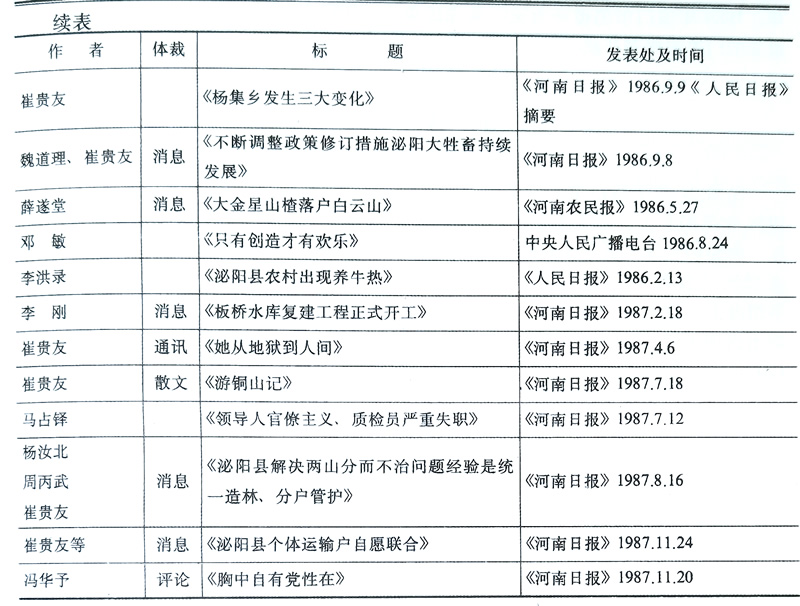

建国后,陆续有人向报刊杂志投稿,有的被吸收为业余通讯员。1956年县广播站和《泌阳报》分批发展工农兵业余通讯员,到1958年通讯员队伍达300余人。其中骨干通讯员50余人。同时,县委办公室配有专职通讯报道人员。1964年县委宣传部成立通讯组(3人),各区配备专职或兼职通讯报道人员。他们的职责是把泌阳广大干部和群众中的典型人、事,以“消息”、“通讯”、“调查报告”等不同体裁,撰写成报道材料,向各新闻单位投送。有的为本县报刊、广播站采用,有的在上级报刊和广播电台发表。在省级以上报刊、广播电台发表的重点材料如表。