在封建社会中,统治阶级为维护本阶级的利益,利用手中掌握的军队、警察、法庭、监狱等专政工具,残酷镇压被压迫阶级的反抗。刑罚名目繁多,审理案件多有刑讯逼供,致使冤案丛生。故境内长期流传有“衙门口朝南开,有理无钱难进来”、“屈死不告状”之说。

解放后,泌阳爱国民主县政府即建立人民公安机构,配合地方人民武装,开展剿匪反霸、减租减息、民主建政等工作,为保卫革命胜利成果、维持社会秩序做出了显著成绩。1950年后,人民法院、检察院和司法行政机构相继建立,在抗美援朝、土地改革、镇压反革命及肃反斗争中,它们互相配合,互相监督,各尽职责,为社会主义革命和建设做出重要贡献。“文化大革命”中,公、检、法机构受到冲击,失去职能,结果造成大量冤假错案。1972年虽恢复其机构,但由于受“左”的思想影响,法制不健全,仍不能保证法律的准确执行。直到党的十一届三中全会以后,政法工作才走向正轨。根据“实事求是,有错必纠”的原则,对建国后、尤其“文化大革命”中判处的案件,逐件逐人复查,凡属冤假错案,一律予以平反。1983年后,政法部门互相配合,不断开展严厉打击刑事犯罪活动的斗争,维护了安定团结的局面,促进了“四化”建设顺利进行。

第一章 公 安

第一节 机 构

清代,泌阳所有传讯、拘捕、行刑事宜由县署刑房、“三班”衙役执行。民国元年(1912年)始置警佐,次年,成立警察所,设所长1人,官兵60人,称政警队。民国7年改称巡缉队。民国10年巡缉队改编为武装警察。民国17年警察所改为泌阳县公安局,设局长1人,警佐2人。并在城关和沙河店设立警察所,由警佐分任所长。民国21年撤销公安局,复置警察所。民国26年改称警察局,内设局长、巡官、巡长、录事等。民国32年增设局员1人,协助局长处理日常工作。民国33年增设警察官1人。日本投降后,恢复沙河店警察所。民国35年,警察局增置额外巡官6人,同时增设羊册警察所。民国36年10月,县警察局有局长1人,局员2人,警察长1人,警长5人,督察员1人,巡官2人,额外巡官6人,秘书1人,录事2人,警察36人。泌阳解放后,警察局解体。

民国37年(1948年)2月,泌东、泌西两县分别建立公安局,各配局长1人,下设公安队、秘书股、侦察股。1949年1月,两县公安局并为泌阳县公安局,内设秘书股、调研股、执行股、公安队、看守所,下设城关、沙河店派出所。1952年12月,公安局改称泌阳县人民政府公安局,增设治安股、劳改股,执行股改为审讯股。1953年增设政治协理员。1957年机构调整,设政治室、治保股、秘书股、预劳股、民警队。1958年10月一县一社,公、检、法三机关联合办公,成立泌阳人民公社政法公安部,下设侦察、治安、检察、预劳、审判5科和政治室、办公室。同年底,撤部恢复原建制。1960年11月“民主补课”时,中央公安部工作组进驻泌阳县公安局,局长由工作组成员韩步云担任,1961年3月工作组撤离。“文化大革命”开始后,公安局处于瘫痪状态。1967年12月,中国人民解放军8219部队进驻泌阳县公安局,建立军事管制领导小组,内设办事组、政办组、看守组和民事组。1971年增设板桥水库派出所。1973年3月,撤销军管,恢复公安局,设秘书、政保、治安和预审4股。1975年增设内保、批捕2股。同年5月,又增设消防、刑侦2股。1980年3月撤销刑侦股,建立刑警队。至1987年,局内辖6股2室(秘书、政保、治安、保卫、预审、信访、局长办公室、政办室)、3个队(刑警队、消防队、武警队)、3个所(看守、拘留、拘役)下属24个乡镇派出所,2个水库派出所,1个林场派出所。

第二节 户籍管理

民国期间,县设户籍室,沙河店、羊册派出所设有户籍员,专司户籍之职,不定期更换居民门牌号,还经常对户口进行抽查。

建国后,由局治安股和派出所具体负责户籍管理。各区、乡均有户籍专、兼管人员。1958年起,遵照《中华人民共和国户口登记条例》规定,开始对城镇常住、暂住和出生、死亡、迁出、迁入、变更、更正等项实行登记。1982年,进行第三次人口普查时,整顿了户口管理制度,重新进行了户口登记。同时全部更换了城关街道路牌及居民门牌。户籍管理日趋正规化。

第三节 治安管理

民国年间,由于政治黑暗,社会秩序非常混乱。烟(鸦片烟)、赌、匪、盗遍及全县城乡。杀人越货,打家劫舍,时有发生。吸食毒品、赌博、诈骗更是公开进行。致使不少人倾家荡产,沦落街头,甚至走上绝路。

建国后,为保卫无产阶级政权,保卫国家、人民利益和维护社会秩序,1949年、1950年配合部队集中力量进行了武装剿匪。经过武装清剿和公安部门的侦破,大部匪首被捕捉,有1000多名匪众自首,并缴获电台2部和大批枪支、弹药。

1950年冬至1953年10月,开展镇压反革命运动。全县公安人员主动出击,充分依靠群众,对反革命分子和各种从事反革命破坏活动的犯罪分子做了大量侦察工作,对一些重大案件及时破获和坚决打击,依法处决了一批罪大恶极的土匪、恶霸、反动会道门头子和严重刑事犯罪分子。通过镇反运动,使社会秩序基本趋于稳定。1954年至1958年,年平均发案率与1952年比较下降60%。

“文化大革命”期间,公、检、法机关被冲击,社会主义法制横遭践踏,社会秩序混乱、各种政、刑案件不断发生。党的十一届三中全会后,治安管理工作得到加强。1979年重建治安保卫组织,公社普遍设3~5人组成的治保领导小组,生产大队和厂矿企业均设治保主任,生产队设治保员。基层治安组织,经常组织群众防火、防盗、防奸、防特,护厂护队,调解纠纷,并协助公安机关侦察、检举揭发犯罪行为,维护社会秩序,保护国家、人民利益不受侵犯。1981年,全县共建基层治保会431个、帮教小组1506个,教育挽救失足青少年1710人。1983年8月,为贯彻执行全国人大常委会《关于严厉惩处严重危害社会治安的犯罪分子的决定》,全县所有司法机关密切配合,统一行动,对各种扰乱社会治安的犯罪分子进行了坚决镇压,共收捕各种严重犯罪分子1116名,其中953名犯罪分子被判处徒刑。1984、1985年,又连续对各种刑事犯罪分子进行数次集中打击,社会秩序得到明显好转。

第四节 取缔反动会道门

1949年春,县公安部门发动群众,经全面调查摸底,泌阳县反动会道门有“一贯道”、“庙道”、“跪香道”、“同善道”、“铁冠罩”、“八卦道”、“东方道”、“三花堂”等,有各种大、中、小道首719人,道徒20465人。其中流布最广、群众受骗加入最多的是“庙道”,2347人。次为“跪香道”,1746人。其余为数百人、数十人不等。这些会道门的首恶,解放前同国民党官吏、豪绅相勾结,招摇撞骗,奸淫妇女,诈骗钱财,无恶不作。解放后,他们继续采用封建迷信手段散布谣言,进行破坏活动,危害治安。为此,1953年对继续从事破坏活动的“庙道”、“一贯道”进行了坚决取缔和打击。按照“打击首要分子,争取瓦解中、小道首,宣传教育道徒退道,既往不咎”的政策,分别进行了处理。其中宽大处理的334人。对怙恶不悛的大道首23人,中道首104人,小道首153人进行了惩治,会众声明退道的2666人,余则自行脱离。自此,“庙道”、“一贯道”被取缔。

1954年12月,曾被宽大处理的羊册“庙道”骨干李炳照、张文卿贼心不死,欺骗串连道众组织“救民军”,李自称“总帅”,张为“总指挥”,预谋举行暴乱,经人民群众揭发检举和公安人员配合民兵进行侦破,使这一小撮反革命分子全部落网。1955年夏分别判处死刑或徒刑。

第五节 消 防

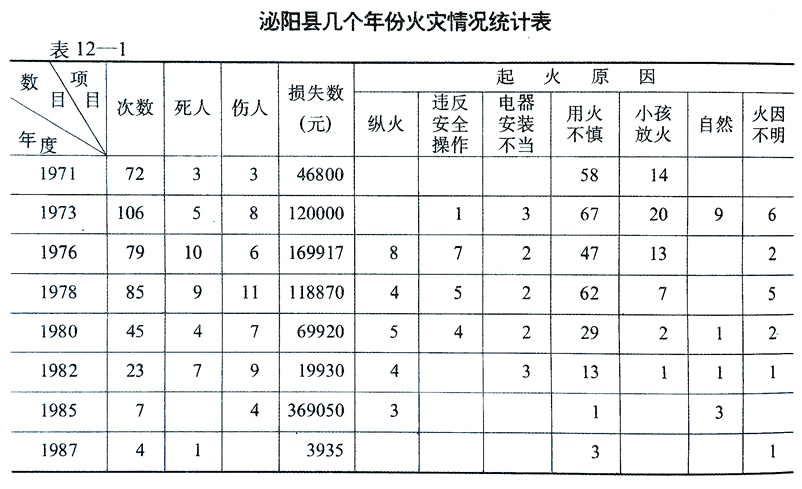

民国31年(1942年)冬,境内白云山发生山火,延烧月余,烧毁山林面积数十平方公里,但当局不管不问,造成灾害。建国后,1956年起,由县公安机关兼管消防工作,当时以护林防火为主要任务。是年冬与信阳、确山、桐柏组成护林防火指挥部,指挥部设在泌阳。1963年10月,指挥部扩建,由湖北省随县、枣阳、应山和河南省信阳、确山、桐柏、泌阳、唐河8县组成。指挥部仍设泌阳。嗣后,轮流值班,每县一年,保证了林业生产正常发展。1975年5月,公安局建立消防股,配消防干警5人。1982年,消防民警实行义务兵役制,享受现役军人待遇。在“以防为主,以消为辅”的消防原则指导下,经常向群众宣传消防知识,不断进行防火安全检查,使消防工作逐步纳入正轨。特别在麦收期间,逐村逐场进行督促和检查,采取各种措施消除隐患。遇有火警,及时赶赴现场抢救,火灾事故得到有效预防和减少。

第六节 禁 毒

民国初年,吸食鸦片者在县境内蔓延。中等以上家庭必置烟具1套,作为寻常应酬之品。当时全县8保,每保烟户少则七八家,多则二十余家。民国21年(1932年)8月,唐桐泌三县联防主任王友梅借弥补县财政为由,指使县长张作舟下令各区种罂粟,自此,鸦片泛滥日甚一日。民国23年,全县31.7万人中,吸食鸦片者竟达3%。是年,省政府严令禁止种植罂粟,并通令禁止贩卖、吸食鸦片。县当局为收“毒氛尽绝,杀一儆百”之效,曾先后缉获贩卖毒品者李鸿钧、郭姜氏、孙祥卿等6人,其中郭、孙2人判处死刑,其余判处徒刑。值此情况,在王友梅的授意下,县成立“官膏局”,内设戒烟院,各区成立查缉所。县府也张贴禁烟布告,抓获一批烟犯送戒烟院集训,而官膏局则暗中继续大量抛售鸦片。民国26年有识之士将此情控告到省政府,省派员彻查所告属实,勒令关闭官膏局。县府虽三番五次发出禁烟令,限期断绝,但吸食鸦片者有增无减。抗日战争爆发后,又有红丸、海洛因(俗称老海、白面)传入泌阳。至解放前夕、吸食鸦片、“白面”者逾2万人。

建国后,1952年县人民政府发出禁烟布告,由公安、民政、武装等有关部门组成“禁烟禁毒委员会”,进行严厉查禁工作。经过深人调查,挖出贩卖毒品的11人,走毒犯51人。接着开展群众性的禁烟运动,惩处4名顽固烟毒犯,43人登记悔过。经群众查、缉,搜获鸦片、海洛因近70两,烧毁制毒工具13件,烟具176件,查封26家烟馆。至1956年吸食鸦片、白面者绝迹。

第七节 改造四类分子

建国后,县公安机关即着手对地主、富农、反革命分子和坏分子进行教育、挽救、监督改造工作。1956年农业合作化时,对极少数老实守法、接受改造表现较好的地主、富农分子,经社员讨论,报请上级批准,吸收为社员或后补社员,以利对大多数“四类分子”改造。在劳动计酬上,无论入社与否,均与群众同工同酬,同样对待。在改造过程中,把工作做在平时和置于群众监督之下进行。基层单位经常对“四类分子”集中训话,进行时事和政策教育,并随时注意做好评查工作。但自1962年提出“以阶级斗争为纲”之后,特别是“文化大革命”中“社会清理阶级队伍”的开展,使原来行之有效的方法受到破坏,给改造工作带来不利。1979年4月,按照中共中央关于地主、富农分子摘帽的5号文件,公安部门即对地主、富农分子进行摸底和排查。经过反复核实查证,填报审批,分期分批进行了摘帽工作。至1980年底,全县共摘掉地主、富农分子帽子的4173人,占原有四类分子总数的98%。

第八节 看守和劳教

民国期间,监狱里“犯人”拥挤不堪,不仅挨饿受冻,且受种种非刑,加之卫生条件差,有病得不到治疗,以致不少“犯人”全身溃烂,臭不可闻,“犯人”监毙现象屡有发生。

建国后,公安局设看守所,配备看守和管教人员,对在押犯人进行看守和劳教改造工作。50年代,曾组织犯人从事体力劳动,或根据其一技之长从事石印、编织等辅助劳动。30多年来,依照国家政策,对监禁犯人实行人道主义,加强政策教育,促其交待罪恶,检举同伙,争取立功赎罪;同时改善卫生和生活条件,配备犯医2人,对生病犯人进行医疗;彻底废除对犯人殴打、虐待、监罚等不法行为,使在押犯人知宽而感,促其认罪服法,为预审、审判工作顺利进行创造条件。1980年,新建看守所一座。1983年因看守所干警麻痹大意,曾发生13名犯人越狱脱逃事件,后捕回逃犯加刑惩处,并对看守所个别渎职的干警进行了严肃处理。在《刑法》和《刑事诉讼法》公布之后,看守人员实行监房包干责任制,保证了监所的安全。