第三章 水土保持

第一节 水土流失

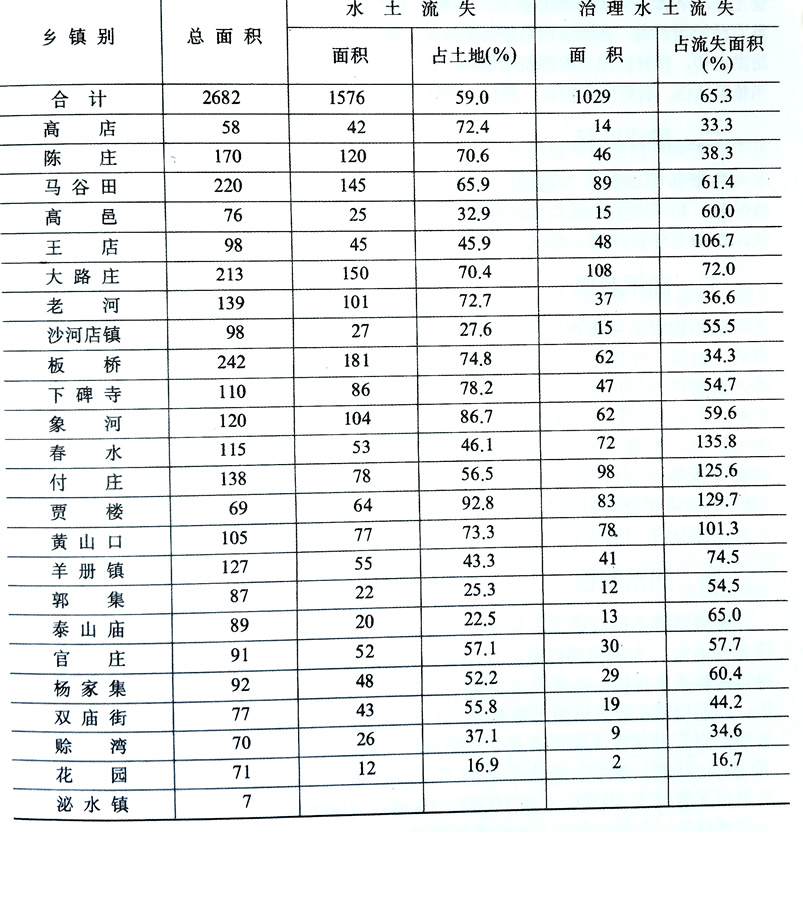

泌阳县山区丘陵面积2238平方公里,水土流失面积1576平方公里,占山区丘陵面积的70.4%,年平均浸蚀模数,每平方公里3000立方米,土壤浸蚀深2~4毫米,每年有472.8万立方米的土沙石,被洪水冲走。最严重的下碑寺乡石灰窑行政村三道沟小流域,土壤浸蚀模数达11187吨/年平方公里,浸蚀深达9毫米。杨家场村,35口人,原有耕地56亩,“75.8”特大洪水冲毁耕地53亩,剩余耕地每人平均不足一分。由于水土流失不断发展,沙化现象日益加重。板桥水库上游西石河小流域,原有耕地8438亩,现已沙化2130亩,半沙化3860亩,占耕地面积的71%。

在水土流失严重区,每遇山洪暴发,水土沙石俱下,冲毁农田,淤积水库,塘堰决口,河床抬高,河面增宽,工程效益减小,导致下游洪涝灾害加重。“75·8”洪水后,板桥、沙河店两个公社水冲沙压耕地125280亩。曹庄石河,上自尚老庄下至姚庄河段长5公里,原河道平均宽不足100米,“75·8”洪水袭击后,部分段河道扩宽到820米,河床普遍抬高1.2米,两岸耕地水冲沙压7000亩。

第二节 综合治理

泌阳人民在长期生产实践中,积累、创造总结出了培地埂、闸地壑、修塘筑坝、闸沟淤地、修边坡渠、坡地改梯田、等高种植、荒山绿化等方法保持水土。但每遇大雨或暴雨,土壤还是大量流失。

建国初,1950年政务院对治理淮河提出:“上游应筹建水库,普遍推行水土保持以拦蓄洪水……”的方针后,泌阳县即采取各种措施,开展水土保持工作,并初见成效,促进了农业生产。1958年大兴水库建设,一度忽视面上水土保持治理工作,1963年后治理工作逐步恢复。1977年冬县成立“治山治岗农田建设指挥部”开展“500华里大会战”,组织3.2万人专业队,在公路两旁的山坡地、岗地进行培地埂修梯田,植树造林,经一冬一春,共治理荒山秃岭148座,改造农田14万亩,造林13万亩。中共十一届三中全会以来,农村实行联产承包责任制,水土保持工作进展较快,普遍开展以小流域为单元治理。至1987年底,全县治理水土流失面积1029平方公里(其中小流域治理70平方公里)占水土流失总面积65.3%,累计投资2078万元,其中国家补助226万元。共完成土、沙、石方7630万立方米,用工2187万个,修梯田13.68万亩,修谷坊17768座,闸沟淤地1.46万亩,种草5万亩,封山育林7.2万亩,造林面积410平方公里。森林覆盖率由1949年的7.9%,提高到1987年的17.9%。

一、水保工程

1951年省农林厅在象河乡搞水土保持试点,修谷坊、挖堰塘、建水库,拦截泥沙,蓄水灌溉。至1952年建成谷坊269座(石方8203立方米),控制水土流失面积200平方公里,起到了示范作用。至1987年全县共修谷坊17768座,闸沟淤地1.46万亩;挖塘堰1965座,蓄水能力2366万立方米,可浇地2.85万亩。利用蓄水,改旱地为水浇地,改旱作物为水稻,产量显著增加,同时也解决了部分山区人畜吃水困难。

二、生物措施

主要措施为植树造林、人工种草、绿化荒山荒坡并逐步推广乔、灌、草结合的方法。至1987年底,全县种草5万亩,营造水保林40万亩,封山育林育草12.2万亩。经调查,在已治理地区,达到了一日降雨100毫米不下山,三日降雨160毫米不出坑的标准。黄山口乡杨砦山,日降雨100毫米,水不下泄,坡面不冲刷。春水乡东大岗、下碑寺乡中心岗、将军岭、好汉坡等处,采用挖沟抽槽,整地造林,均起到了防治水土流失的作用。

三、耕作措施

耕作措施是开展等高种植、沟垄耕作、横犁横冲、改坡地为水平梯田。建国以来,修水平梯田11.8万亩。双庙乡贾岗行政村,在5~10度岗坡上,改顺坡耕为横犁横冲,造水平梯田1250亩,1980年粮食单产50.5公斤,1983年改梯田后单产增长到146.5公斤,增产1.9倍。

四、流域治理

以小流域为单位,因害设防,因地制宜,山水田林路统一规划,综合治理。付庄乡梅林小流域,22平方公里,从1980至1987年治理16平方公里,计造林10495亩,修小型水库1座、谷坊69处、淤地405亩,改坡耕为水平梯田3017亩,修筑河堤6450米,修引河渠长250米,改水田154亩,初步形成节节拦蓄、综合防护体,水土流失明显减小,生产条件有较大改善。粮食年平均单产由原来70公斤提高到214.5公斤。流域内的杨庄沟,由过去单产75公斤提高到355公斤。

黄山口乡总面积105平方公里,除耕地29542亩外,皆为荒山秃岭。1977年成立400人的治山治岗专业队,农闲时动员5000多名劳力与专业队结合,奋战三年,治理荒山面积6.5万亩,造林6万亩,闸沟73处,淤地300亩,改河2条,长1.2万米,改梯田1.3万亩,加固小二型水库8座,配套面积2800亩,粮食亩产由1979年50公斤,1980年增长到200公斤,增长3倍。1981年后,把荒山划给群众,确定了山权、林权、责权,一定50年不变,并有继承权,实行专业看管,连片治理,收益分成,任务到户,责任到人,限期完成。1982年冬至1983年春,全乡又新整地2.11万亩,造林2万亩,修谷坊61座,筑河堤38处,长2400米,开挖边山渠341条,整修塘堰9座,加固小二型水库2座,投工36.2万个,完成土、沙、石方110万立方米。生产条件得到较大改善。1984年5月,被评为全国水土保持先进单位,荣获锦旗一面。

春水乡铁帽徐村回乡知识青年徐发松,一家三口人三个劳力,1982年10月承包老徐温水库上游漫里河小流域,三年治理562亩,修谷坊3座,石桥1座,大塘1处,做土方3.5万立方米,石方300多立方米,植树10万多棵。因治理小流域成绩显著,1985年出席了省、地、县三级水土保持工作会议,被选为河南省水土保持专业户协会筹委会委员,1985年光荣地加入了中国共产党。1986年被推选为县政协委员。