第三章 气候 物候

第一节 气 候

泌阳县处在亚热带向暖温带过渡地带,属大陆性季风气候,四季分明,气候湿润。春天温暖季短,初春易有寒潮侵袭,末春时有干热风出现。夏季炎热多雨,季降水量占年降水量的半数以上;初夏有风、雹致灾。秋短夜凉昼热,雨量少,多虫害。冬长寒冷少雨雪,多北风和西北风,结冰日数一般70天左右。

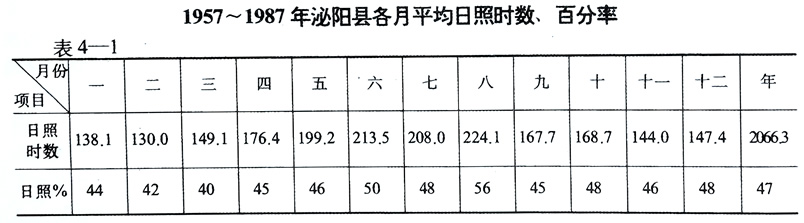

日照

常年日照时数在1758.6~2361.5小时之间。年平均日照时数2066.3小时,日照时数以8月份最多,224.1小时;2月最少,130.0小时。太阳年辐射总量为112.8千卡/c㎡。夏季为49.6千卡/c㎡。春、秋为38.1千卡/c㎡,冬季为25.1千卡/c㎡,以6月份最多为13.5千卡/c㎡,12月份最少为6.1,千卡/c㎡。年平均光合有效辐射量为55.3千卡/c㎡。年均蒸发量1587.2毫米。

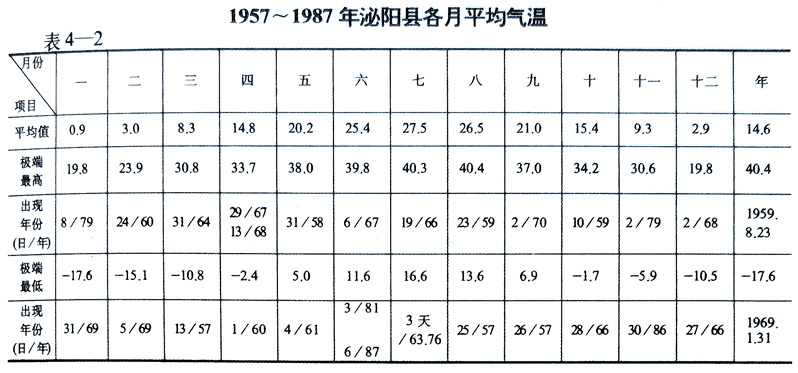

气温

年平均气温14.6℃。一月最冷,均温0.9℃;七月最热,均温27.5℃。极端最高气温40.4℃(1959年8月23日)。极端最低气温-17.6℃(1969年1月31日)。年平均大于等于0℃的积温5346℃。

境内丘陵平原地区气温较高,山区偏低。年平均温度值线呈东北西南向,由县境中部平原14℃向两侧山区递减为12℃以下。

春季,温度回升,季平均气温14.4℃。夏季均温在26.5℃。秋季,前期昼热夜凉,后期降温迅速,季均温15.2℃。冬季,气温干燥寒冷,时有寒流入侵,季均温2.3℃,0℃或0℃以下的天数平均78天。夏季与冬季泌阳县均温相差24.2℃,极端温差58.0℃左右。

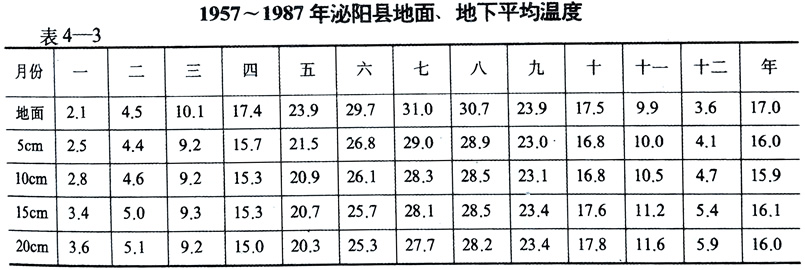

地温

平均地面温度为17.0℃,一月最低为2.1℃,七月最高为31.0℃。地面极端最高温度68.8℃(1959年7月23日),极端最低温度为-19.2℃(1964年2月17日)。

地下5厘米、10厘米、15厘米、20厘米各层温度历年平均在15.9~16.1℃,相差甚少,变化幅度稳定,最大年变幅度在2.1~2.4℃之间。5厘米地温年内变化与地面相同,一月最低为25℃,七月最高为29.3℃。10~20厘米地温,一月最低,八月最高。

霜

年平均无霜期219天,90%的年份在203天以上,最长243天(1959年),最短195天(1972年)。平均初霜日在11月1日,80%的年份在10月28日以后。初霜最早是1972年10月22日,最晚是1961年11月24日,早晚相差月余。终霜平均在3月30日。终霜最早是1973年3月7日,最晚是1980年4月14日,早晚亦差月余。初霜开始较晚,终霜结束较早。

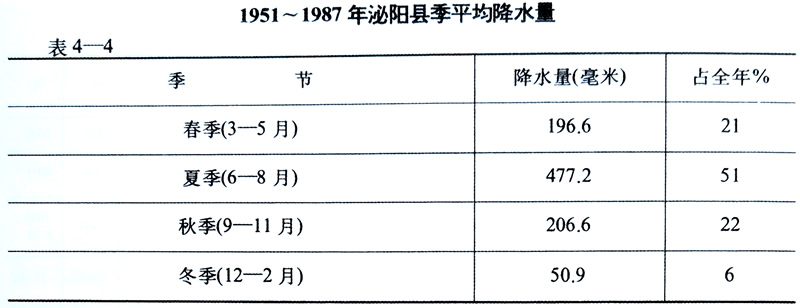

降水

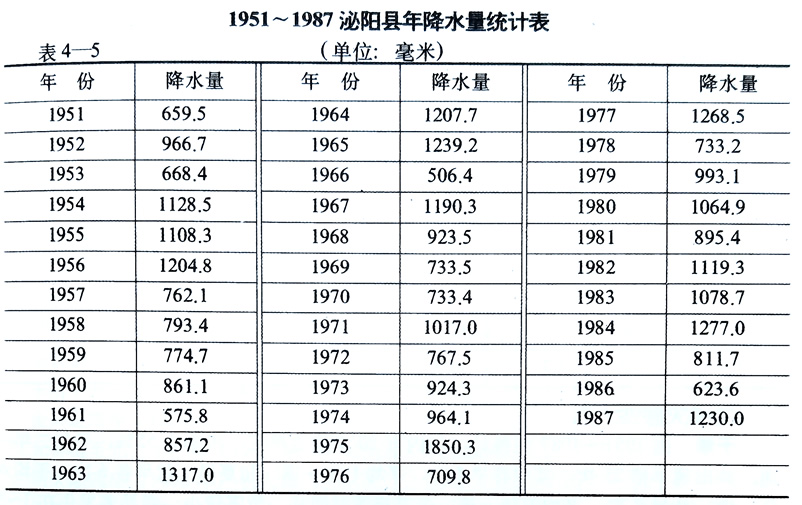

境内夏季降水集中,强度大,春、秋降水较适中,冬季降水量小。因降水分布不均,年际变化较大,常出现旱涝不均现象。

月降水量最大的是七月,年平均为203.5毫米,占全年降水量的22%,占夏季雨量的43%。十二月份水量最少,年平均为13.2毫米,只占年降水量的1.4%。

据1951~1987年实测:历年一次最大降水量为1631.1毫米(1975年8月4日~8日林庄站),日最大降水量为1005.4毫米(1975年8月7日林庄站)。最长连续日数为15.天(1963年7月28日~8月11日),过程雨量为261.9毫米。最长连续无降水日数为62天(1973年11月8日~1974年1月8日)

历年平均降雨日数为104天,最多年份140天(1964年),最少年分75天(1978年)。

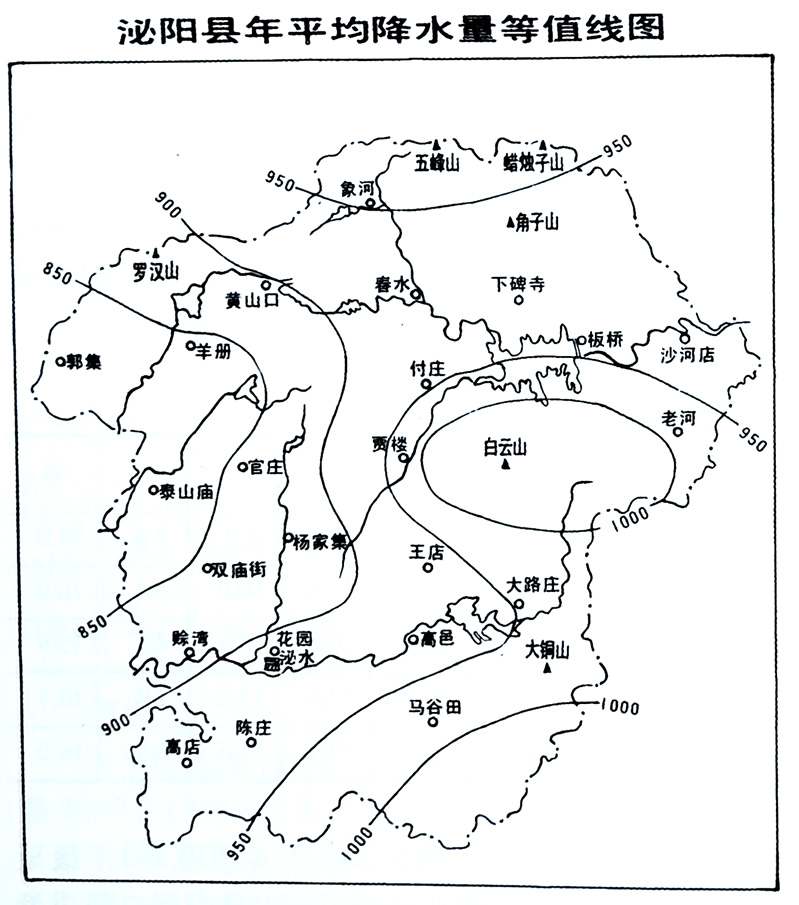

降水分布

境内降水量年际变化明显。最多与最少相差1340余毫米。降水量最多是1850.3毫米(1975年)。最少是506.4毫米(1966年)。历年平均降水量为960.4毫米。

境内年平均降雨量具有随地势增高而增多的特点,海拔高度每上升百米降水量增加1~5毫米。全县降水地理分布为东多西少和东南多,西北少。据1951年至1978年16个雨量站实测年平均降水量在839~1160毫米之间。其中白云山区最多,为1057~1160毫米。东部平岗丘陵地区为913~933毫米;西部平岗丘陵地区为839~936毫米。最少是官庄乡石门水库周围,为839.2毫米。南部山区平均降水量多于北部山区;东部平岗丘陵区多于西部平岗丘陵区。

风

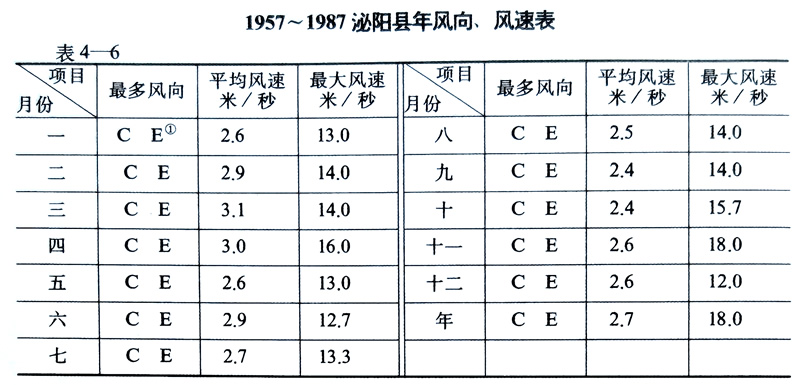

历年平均风速2.7米/秒,三月份最大,为3.1米/秒;九、十月份最小,为2.4米/秒。冬季,受蒙古高压控制,大气由北向南倾注,盛行偏北风。受地形影响,偏东风是最多的风向,出现频率为15%。常出现的风种有季候风,地形风、干热风。

季候风 境内春季盛行偏东风。夏季受太平洋副热带高压和内陆热低压控制,大气向北流动,盛行西南风。秋至初春,偏北风较多。县境北部和西北部风力比南部、东部偏大一级左右。

地形风 是因地形引发的大风或暴风,多从风口入境。境内风口近十个,以蛇口、象河关、母猪峡、黄山口为有名。

蛇口-位于郭集乡北部与方城县交界处。经此入境的大风从傅金川直趋正南,在杨树岗一带与从社旗方向入境的风汇合为西北大风,波及泰山庙、官庄、双庙街、赊湾、陈庄、高店等乡。最大风力8~10级。多致灾害。

黄山口-位于黄山口乡北部。风入口后一部南下,波及官庄、杨家集等乡;一部沿峡谷东去,具有峡谷效应特点。风口处风力大于平岗区1~2级。

象河关-位于象河北2公里处。风自北入关,势力较强。春末夏初,时有冰雹相伴。风由象河关南下经春水、付庄乡折向东,在下碑寺、板桥乡与母猪峡风口的风汇合,再东波及遂平、确山县境。风向多为西、西北。风力大小不等。

母猪峡-位于县境北五峰山东。峡谷状。自舞钢区入境的大风,经此风口加剧,在境内上曹一带风力较大,掀房刮垛,多致灾害。至角子山一带时折向东,波及下碑寺、板桥等乡。

主要灾害性天气

干旱 据1951~1987年统计,境内有20年发生旱灾,机率为55%,平均二年一遇。共出现旱情25次,其中春早5次,平均七年一遇;初夏旱、伏旱各6次,平均六年一遇;秋旱8次,平均五年一遇;冬旱持续时间长,危害较小。春旱多发生在3~5月,初夏旱多在5~7月,亦称“麦罢旱”。伏旱发生在7~9月,秋旱在9~11月。以伏旱、秋旱次数多,危害较大。西北部郭集、羊册一带是干旱少雨区,旱灾十年有八。“起秋旱”常年有发生;北部象河、下碑寺等地,因土层浅、土质松懈、砂砾多、蓄水能力差,亦是旱灾多发区。

暴雨 暴雨为本县所常见。主要集中在6~8月。出现最早的是1959年3月27日,结束最晚的是1970年9月22日。建国以来,每年6月15日至8月20日为暴雨期,7月为高峰期。暴雨期县境北部比南部晚10天左右,高峰期北部比南部晚5天左右。暴雨中心多在象河、石灰窑和白云山一带。

雨涝 雨涝在县境内亦常见。据1951~1987年统计,有19年发生雨涝,机率为51%,稍少于干旱,平均二年一遇。共出现雨涝20次,其中春涝3次,平均十二年一遇,夏涝10次,平均四年一遇,秋涝7次,平均五年一遇。

冰雹 境内象河、春水、下碑寺、付庄、板桥一带出现较多,二年一遇。平岗区四至五年一遇。一年之内降雹在5~7月间;一日之中,降雹在多午后至傍晚。冰雹主要路径有三:一自唐河、社旗境移来,特点是历时短,雹体小而疏,波及范围大,危害小。二从蛇口随大风入境,移至黄山口乡李寨山一带降落。历时短、雹体小、危害不大。三从象河关随大风人境,先风后雹,具有阵发性和多发性,历时长,雹体较大,多致灾害。

干热风 系受干热气团影响所致。多出现在春末夏初。短则一两天,长则三五天。有害于农作物。

①C为静风,E为东风。

附: 历代自然灾害

水灾

西汉高后八年(公元前180年)夏,特大水,境内各河漫溢成灾。

西汉元光五年(前130年)七月大水,坏民庐舍。

西汉永光五年(前39年)秋大水。

东汉永寿元年(155年)夏,特大水。

三国魏景初元年(237年)九月,淫雨,伤禾稼。

西晋永熙元年(290年)七月大水,十月淫雨,淹害秋稼。

东晋义熙十年(414年)五月大水。

唐开元十年(722年)夏,大水,淹害庄稼,人有溺死者。

宋景德四年(1007年)夏大水。

宋治平元年(1064年)夏大水。

金兴定四年(1220年)七月大水。

元世祖至元二十二年(1285年)六月大水,河水漫溢。

明天顺四年(1460年)秋大水。

明万历二十一年(1593年)特大水。春夏淫雨,入秋更甚。田垄庐舍坍塌甚多。马仁陂决口,下游人有溺死者。

清顺治五年(1648年)七月二十日前后,大雨连绵,县城墙淋倒72丈。田禾淹没甚多。

清康熙五十二年(1713年)春大霖雨。

清康熙五十七年(1718年)闰八月淫雨。

清雍正二年(1724年)十二月夜暴雨。

清乾隆元年(1736年)淫雨连绵,低田积水。

清乾隆七年(1742年)夏大雨。次年夏又大雨。

清乾隆十一年(1746年)夏大雨连发,秋禾被淹。

清乾隆二十年(1755年)七月二十四日至二十八日,连降大雨,沿河之洼地被淹。

清乾隆二十六年(1761年)夏大雨,泌水漫至县南城门。

清嘉庆元年(1796年)夏大霖雨。

清嘉庆四年(1799年)夏霖雨,伤禾。

清道光八年(1828年)夏大雨,泌水泛滥,冲毁园圃甚多。

清道光十二年(1832年),自六月九日至七月四日大雨连绵,平地水深三四尺,房屋有坍塌,秋禾被淹。七月七日雨后,泌水、汝河以上,山水陡发,致二河涨溢,沿河村庄房屋有冲塌。地多被淹。八月,又大雨连旬,全县被水淹84村。

清道光二十三年(1843年)夏水,麦歉收。

清同治十二年(1873年)自春至夏,多雨。

民国元年(1912年)五月大雨七昼夜,大小河全部漫溢。一片汪洋,沿河村庄房屋损坏十之八九。

民国7年(1918年)六月暴雨三至四天,泌河两岸房屋被冲毁。

民国10年(1921年)夏,汝河大水。

民国14年(1925年)夏,汝河大水,很多草垛被冲走。

民国20年(1931年)夏,淫雨连绵,山洪暴发。两月之间,降水719毫米。牛蹄、沙河店平地水深3尺余,沙河店五门进水,街内行舟。全县受灾村庄894个,被冲毁、淹没耕地12万多亩。死亡灾民212人,倒塌房屋4.8万余间。灾后疟疾、瘟疫、霍乱流行。

民国21年(1932年)7月26日,山洪暴发,曹庄河两岸冲毁土地数千亩,毁房400余间。

民国24年(1935年)6月下旬大雨,河水暴涨,毁房无数。

1950年6月26日~7月20日,淫雨连绵,全县冲毁房屋35799间,泌阳河水涨至南城门。汝河水进牛蹄镇,平均水深1.5米,沙河店镇东半部被冲毁。

1954年夏大水,泌水泛滥至南城门,菜园全被冲毁,全县143个乡受灾。

1955年7月8日暴雨,日降水量200毫米,泌阳河流量4270立方米/秒。全县受灾104个乡,1170个村。河堤决口3591处,毁塘堰坝37412处,小水库两座冲垮,总计毁田24869.7亩,倾塌房屋16848间,伤73人,死26人。

1956年6月淫雨月余,全县859769亩已熟小麦生芽。

1964年11月,淫雨连绵数月,全县人民抗涝种麦,直到次年2月麦播结束。

1965年夏大雨,泌阳河泛滥,全县各河流均溢。

1972年7月1日降暴雨,暴雨中心在春水桃花店一带。最大24小时雨量586毫米,造成各大中型水库宣泄不及,小型水库垮坝11座。春水镇被水淹没,街内撑渔船。南驻公路路面被毁,观音堂大桥冲垮,路旁电杆被冲倒。大部分田地被冲毁。

1975年8月4日~8日,降特大暴雨。暴雨中心在板桥北林庄一带。最大24小时雨量1060毫米,72小时雨量1606毫米。8月8日零点,板桥水库垮坝,洪水淹没板桥、沙河店两公社21个大队的全部村庄,水深平均3米多,房屋倒塌无数,土地冲刷尺余深。

1982年夏、秋淫雨两月余,秋庄稼不能适时种植。

1984年9月5日~9日,象河、春水、下碑寺、贾楼、付庄、板桥、沙河店、老河等乡降暴雨。最大降水量3小时达247毫米,下碑寺日降水量306毫米。

旱灾

西汉元光五年(公元前130年)春早。

新莽地皇三年(22年)大旱,死者十有七八。

东晋义熙十年(414年)五月大水,全年大旱,井水多竭。

唐元和三年(808年)早。

元天历二年(1329年)已连年大旱,是年尤甚,民死者以万计。

明正德二年(1507年)五月至次年一月不雨。六月人有热死者。

明正德四年(1509年)秋大旱,境内大荒。

明嘉靖七年(1528年)特大旱。

明万历二十二年(1594年)夏旱。

明万历四十五年(1617年)夏大旱,旱蝗遍野。

明崇祯十一年(1638年)旱。十二年旱,泌水竭,飞蝗蔽天。十三年特大旱,五谷不收,野无青草,人有食树皮者。十四年旱蝗为灾。

明崇祯十七年(1644年)夏大旱,民挖草根树皮为食。

清顺治十八年(1661年)夏数月不雨,秋绝收。

清康熙十八年(1679年)夏大旱。

清康熙二十九年(1690年)大旱,泌水竭。

清康熙五十年(1711年)六月旱,蝗成灾,次年蝗复生。

清乾隆十七年(1752年)秋早。

清乾隆五十年(1785年)大旱,自春至九月不雨。

清嘉庆十六年(1811年)正月至四月无雨,麦绝收。

清嘉庆十八年(1813年)夏大旱,秋禾未收。十九年夏大旱。

清光绪三年(1877年)五月至次年三月不雨,赤地千里。

清光绪十四年(1888年)先旱后涝,秋禾歉收。

民国2年(1913年)春、秋大旱,麦枯死。3年,麦后伏旱,早秋将枯,晚秋未种。五个月之久,仅获小雨数次。

民国7年(1918年)一春无雨,春播推迟。

民国18年(1929年)大旱,泌水河涸断流。

民国25年(1936年)旱,该年实测降水量406毫米,不及常年的一半。

民国31年(1942年)春,风旱成灾,入夏尤甚,全年禾稼无收。人以草根树皮充饥,卖儿鬻女,全县讨饭者达6万人之多。

民国33年(1944年)夏旱。

1950年春、夏早。

1951年春旱。

1957年11月,大旱。

1959年夏、秋旱。

1960年6月~9月全县大旱,受灾耕地面积79万亩。

1962年春大旱。

1973年秋大旱。自11月8日~74年1月8日,63天无雨。

风灾

清顺治十年(1653年)七月迅雷烈风,风过处,房屋毁坏甚多,树木大部刮倒。

清康熙五年(1666年)五月初三夜烈风自西南来,拔树木,颓垣坍壁,县城东门石坊倾倒。

清康熙六十一年(1722年)三月大风三日,伤麦。

清乾隆五年(1740年)春大风三昼夜,伤麦。

清乾隆五十六年(1791年)夏,城北陈家楼怪风毁拆房屋,牛被风刮去四、五里外。

清道光八年(1828年)七月十八日午后大风雷电,拔树数十株。

民国31年(1942年)风旱为灾。

1957年4月9日,大风自东北入境,麦子全被刮倒,三分之一麦苗被刮得连根出土,房屋刮毁千余间。同年6月9日,大风自蛇口入,波及羊册、郭集、官庄、饶良;同日,自象河关人侵的大风经春水,东转沙河店,风力7~8级,风后下暴雨。

1966年2月21日(农历二月二)大风雪致灾。冰天雪地,行人有冻死者。

1978年10月26日,郭集公社遭风灾,毁房555间,拔树1163株。

1979年4月13日,黄山口、羊册、官庄、泰山、春水、杨集等公社遭大风灾,7.6万亩秋作物严重减产,毁房3万多间。

1983年8月31日,老河乡突遭狂风,刮倒树木数千株。

雹灾

明崇祯五年(1632年)六月冰雹。

清顺治五年(1648年)高邑冰雹大如卵。

清康熙五十四年(1715年)四月,羊册遭冰雹灾,长20里,宽7里,禾稼尽毁。

民国22年(1933年)雹成灾。

1950年8月11日和23日,大磨、官庄两区遭冰雹,秋禾受害面积14500亩。

1957年6月9日全县遭雹灾,风自蛇口和象河关入境后降暴雨,继而降冰雹,大如鸡蛋,小如橡子。

1975年9月11日,程店公社遭冰雹,历时七分钟。雹大如拳头,小如鸡蛋。4个大队受灾,其中以高店为最重。

1983年8月31日下午5~7时,老河乡境内突遭狂风暴雨冰雹袭击,砸伤群众4人,受灾农作物达38342亩。

1984年4月16日,贾楼乡7个行政村遭雹灾。

1984年5月29日,付庄、春水、象河、下碑寺等乡遭雹灾。同年7月7日,赊湾乡多庄村突起龙卷风,风力10级,继而降冰雹,历时15分钟,波及高店乡。

雾、霜、雪、虫灾

雪灾:明成化八年(1472年)冬,雪深数尺,民死于饥寒者甚多。弘治五年(1492年)冬大雪,深数尺。清康熙二十九年(1690年)冬,雨雪连旬,深数尺,牲畜多毙,民有冻死者。

虫灾:明万历四十五年(1617年)夏大旱,旱蝗遍野。明天启元年(1621年)大蝗成灾。明崇祯十一年(1638年)早蝗。十二年,飞蝗蔽天,落地寸草不生。十四年,早蝗为灾。清顺治三年(1646年)夏六月大蝗自东来。有秃鹙追食之,蝗尽灭。清康熙五十年(1711年)六月蝗灾。五十一年四月蝗复生。民国7年(1918年)7月蝗灾,谷子被吃光。32年(1943年)8月,全县发生蝗灾,大部分秋禾被食尽。33年(1944年)麦生虫,叶食光,继之大蝗,减产五成。1960年春,陈庄、马谷田等区林区发生松毛虫,省派民航飞机喷药防治。

雾灾:1950年5月16日,全县遭雾灾和大风灾,小麦,豌豆受害70余万亩。

霜史:1953年4月11日(农历二月二十八日)夜,突降严霜,全县已拔节小麦冻桔88万余亩。

第二节 物 候

农作物物候 按农历节令和历史传统,境内二月春耕,三月播种。俗言有:“三月三、葫芦、南瓜土里钻”,“枣芽发,种棉花”及“清明前后种高粱”“早十天不早,晚十天不晚”之说。春播作物有玉米、谷子、高粱、红薯、水稻、芝麻、棉花、烟叶、瓜及辣椒、茄子等。小麦在清明日已起身动长至“埋乌鸦”的程度。四月初,小麦扬花,麦田施灌浆水肥。“四月八,鲜黄瓜”。四月底至五月初,小麦成熟收割,农谚曰:“四月芒种麦在前,五月芒种麦在后”。此时,春种作物起身,有“麦子去了头,秫秫埋住牛”的说法。麦收同时夏播,夏种作物有玉米、黄豆、谷子、绿豆、水稻、红薯、芝麻、花生、瓜等。夏种高粱始于60年代末。大豆种植多在夏至时,“夏至豆,秋分熟”。夏种作物种后继之锄草至六月初,农谚:“六月六,挂锄钩”。六月收瓜果,六月底至七月,种萝卜等菜,“头伏萝卜二伏芥,三伏里头种白菜”。八月收获高粱、大豆、棉花、绿豆、红薯等。种植大蒜,谚曰:“八月半,种早蒜。”至九月中旬,夏作物渐次收毕。秋种作物有小麦、大麦、豌豆、扁豆、油菜等,农谚:“寒露到霜降,种麦莫慌张。霜降到立冬,种麦莫放松。”十月后,多为麦田管理,农田水利建设和运土积肥时间。

林木、花、草物候 境内平岗区林木发芽较早。二月,杨、柳、椿渐吐芽放叶,爬地草等返青。“七九、八九抬头看柳”,“要要暖,椿头菜大似碗”。三月,桃花、杏花开。四月,柳絮纷飞,洋槐、刺瑰花开。此后,树木枝叶渐繁茂,绿草铺地。五月,桃、樱桃熟。六月,石榴、荷花盛开。七月,枣、核桃、苹果熟。八月,桂花开、梨熟。九月,菊花盛开、柿子熟,谚曰:“七月核桃八月梨,九月柿子红了皮”。十月后,树叶渐落,花草渐衰。

鸟、虫物候 蛙、蛇惊蛰始动。二月底,,家燕来。三月蝴蝶飞舞,青蛙鸣叫,谚曰:“哈蟆打哇哇,四十五天喝疙瘩”。四月,黄莺、翅笨喳叫。入夏,蜻蜓高飞。有“蜓蜓飞,河水涨”之说。夏至蝉鸣。十月大雁北来,家燕南去,青蛙、蛇类等入眠。