第六章 教 师

第一节 教师队伍

清末,全县5所小学堂有教师10余人。民国29年(1940年),教育有所发展,师资增多。至民国36年,全县中小学教师共844人,其中县师、县中学校教师34人,私立中学教师25人。

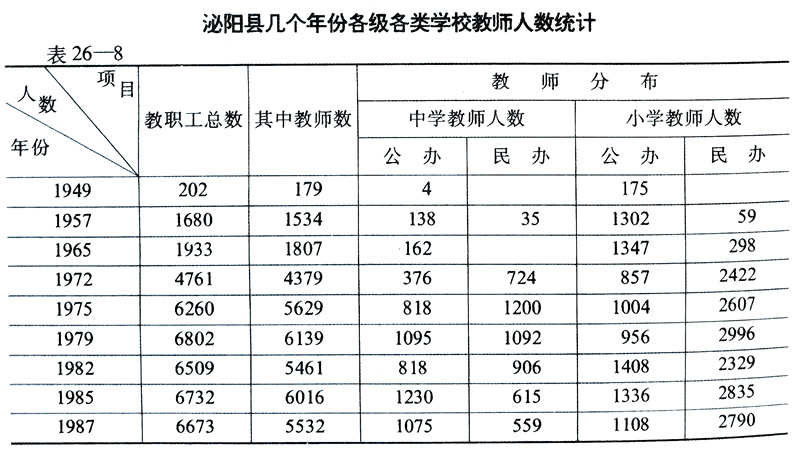

建国后,随着人民教育事业发展,教师队伍日益壮大。1949年从民国时期任教人员中选出179人担任人民教师,又从社会知识分子中和干部训练班中及其他行业中吸收、选配一部分人员充实教师队伍,加之各级师范学校毕业生分配,至1957年教师队伍发展到1534人。在整风反右派斗争中,308名教师被划为“右派”分子,教师数量减少。1958年后又逐年增加,1961年2168人。其文化结构:小学教师具有中师毕业水平的占15%;中学教师具有大学专科以上程度的占12%。1962年春精简人员时,把1958年至1962年从社会上吸收的1057名教师精简下放或调出文教战线,教师质量有所提高。“文化大革命”开始后,教师受到迫害,被视为“臭老九”。1968年实行“工农管理学校”后,根据“侯、王建议”①,中、小学下放到大队办,强令320名外县教师返回原籍,县内400余名教师回本队接受贫下中农再教育,教师数量再次减少。1969年公社、大队任用大批民办教师和代课教师,又造成教师质量严重下降。1977年教师总数6736人,其中民办教师占4823人。1977年以后,中、小学教师经地、县两级分别轮训后,质量有所提高。至1985年小学教师达中师和高中文化程度的占47%;中学教师具备大学专科以上程度的占45%,中师占36%,其他占19%。1987年全县教师5532人,其中公办教师2183人。在公办教师中本科毕业179人,占8.2%,专科毕业417人,占19.06%,中专毕业1363人,占62.44%,高中以下224人,占10.3%。

民办教师 1956年全县只有12人,后随着教育事业的发展,民办教师逐年增加。1958年418人,1966年1150人,1977年达4823人。1978年对民办教师进行整顿,1982年再次整顿,经文化考试和业务考核,县教育局向3916名民办教师颁发了“任用证书”和“试用证书”,辞退1142人。1984年经过政审、体检、业务考核和文化考试,优选103名民办教师转为正式教师。

①指1968年11月14日《人民日报》发表侯振民、王庆余提出的《建议所有公办小学下放到大队来办》。

第二节 教师培训

建国后,人民政府采取多种形式加强对中、小学教师在职培训。1953年分区设点,利用星期日,由县教育科指派专人对小学教师讲授语文、数学课。1956年改为联片巡回教学,由县进修校部教员到联片讲课。每至寒、暑假期,集中全县教师,采取“以会代训”方式,学习业务知识。平时,各学校都定有业务学习内容,经常举办观摩教学,不断提高教师业务水平。1961年县进修学校采取办培训班办法,对小学教师分批轮训。“文化大革命”开始后,教师进修停办,1973年恢复。1979年起,改为分科培训,开办有语文、政治、外语、理化、音乐、体育等班,至1987年先后增训2034人次。

第三节 教师待遇

民国20年(1931年)县立小学校长月薪30元,高级教员月薪25元,初级教员月薪16元。民国35年,县立初级师范学校教师平均月工资4.54万元,县立初级中学教师平均月工资4.26万元,私立梅林中学教师月工资4.5万元,小学教师平均月工资3万元左右,可维持家人最低生活标准。由于物价暴涨和当局长期拖欠教师工资,致使教师生活无着。

建国后,人民教师政治地位不断提高,成为工人阶级组成部分。在入党、人团、提拔等方面与国家干部同样对待。生活待遇与其它行业一视同仁,工资逐步提高。1949~1952年,教师工资以粮计发,称“薪粮制”。完小每人每月小麦(或小米)92公斤,初小每人每月81.5公斤,中学人均每月92.5公斤。1952年秋,实行“折实工分制”,以人定分,高者130分,低者80分,按报纸每月公布的工资分值计算钱数,多者30元左右,少者20元左右,可供三、四人的生活费用。1956年实行货币工资制,教师重新评定工资级别。中学教师平均月工资51元,小学教师平均月工资40元。之后,除个别调整外,分别于1970年、1977年、1979年和1980年较大面积地提升工资。1982年每人提升1级工资,1983年对1966年前参加工作的大中专毕业的中、小学教师普遍晋升1~2级工资。1985年全县教师工资大幅度提高,人均比1956年增长2倍以上。民办教师待遇,在土地集体经营时,稍高于同等劳力报酬。土地实行联产承包后,除分一份责任田外,生产大队给予每人每月10元左右定额补贴。自1964年起,国家给予生活补贴费,小学每人每月3元,中学每人每月5元。之后按教龄每年增加补贴金额。截止1987年,中学民办教师补贴20.5元,小学补贴17.5元。