第四章 物 价

第一节 机 构

1949年市场物价工作由工商管理局负责管理。1956年县商业局设立物价股,负责全县物价工作。1957年成立物价委员会,1958年物价工作由财政贸易部统管,不久归财委会管理。1960年恢复物价委员会。“文化大革命”开始后,物价工作归县抓革命促生产指挥部管理,1971年县计委配1人专管物价工作。1980年成立物价局。1984年物价局内设人秘、物价、非商品3个股和物价检查所。1986年,乡、镇配备物价助理。1987年物价局共22人。

第二节 市场价格

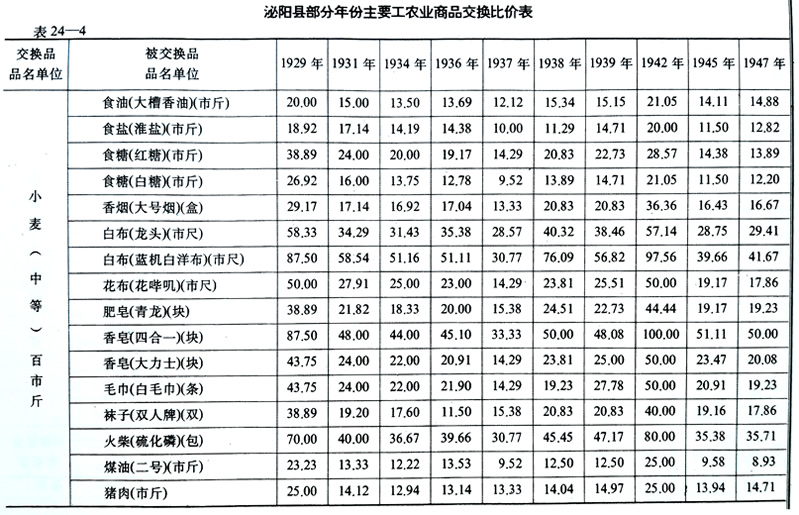

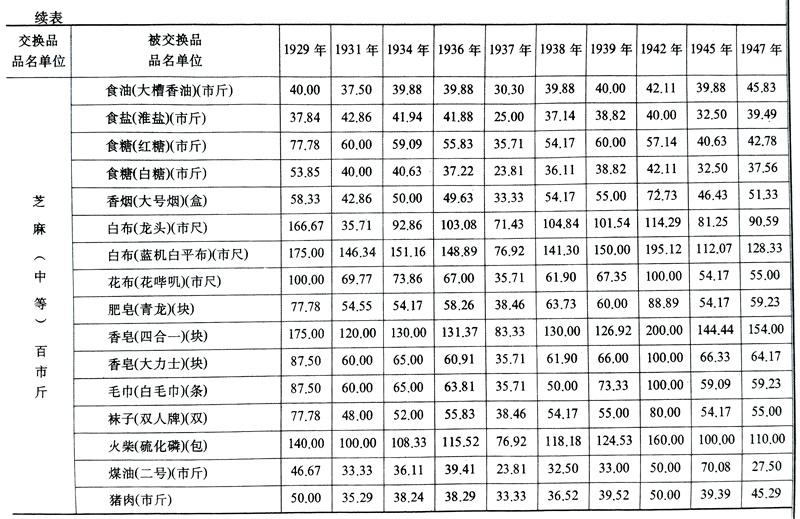

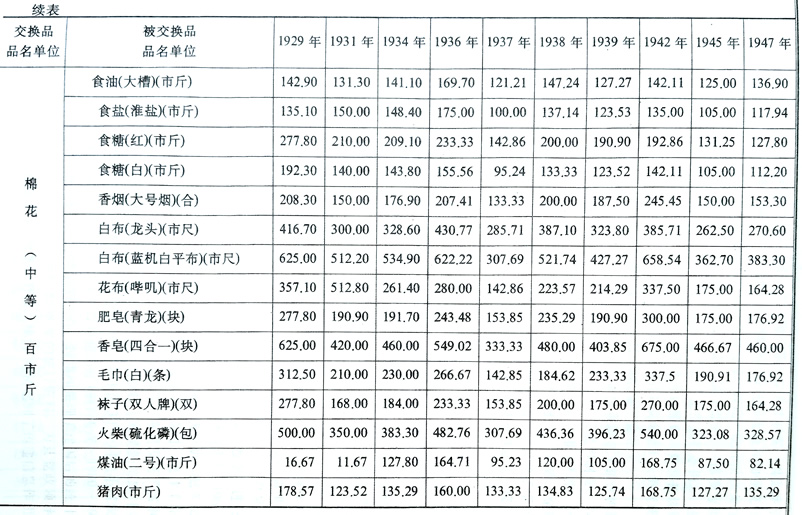

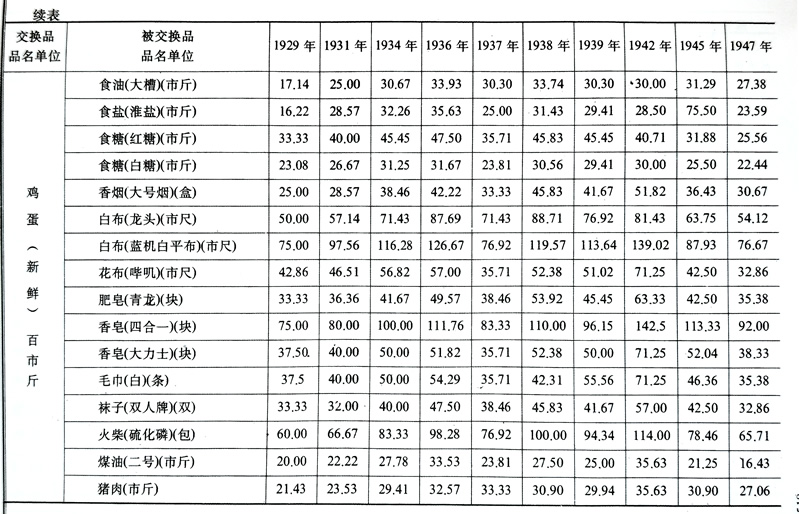

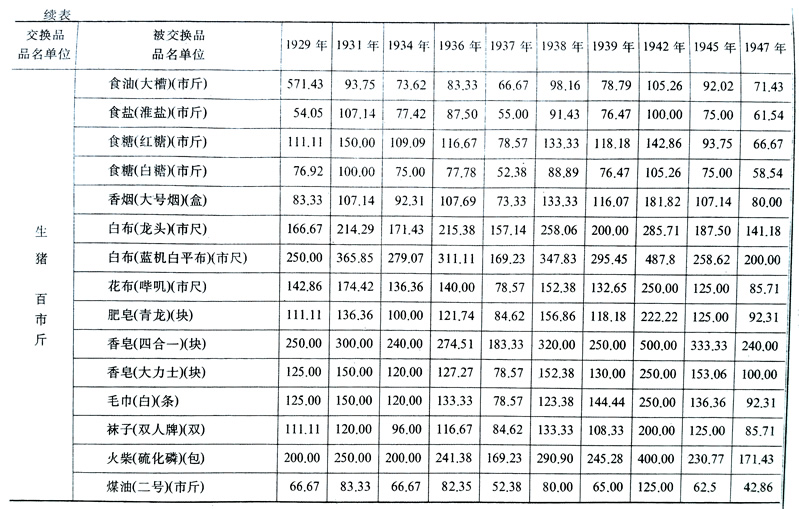

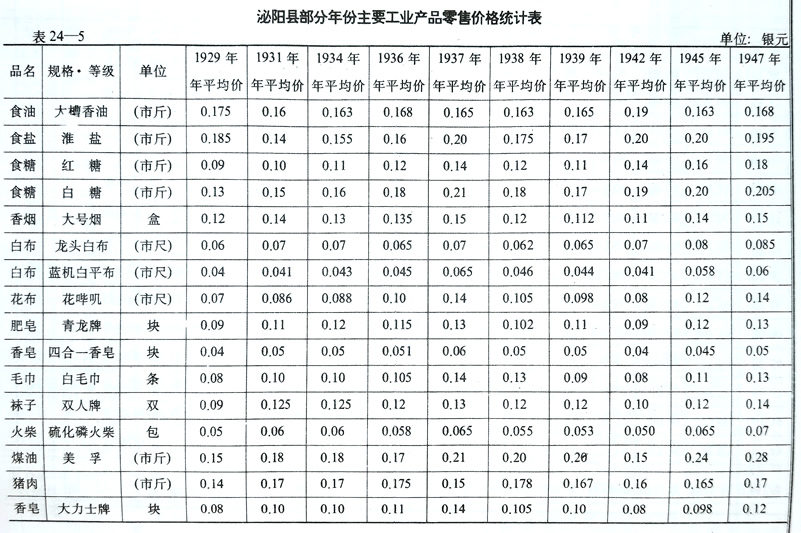

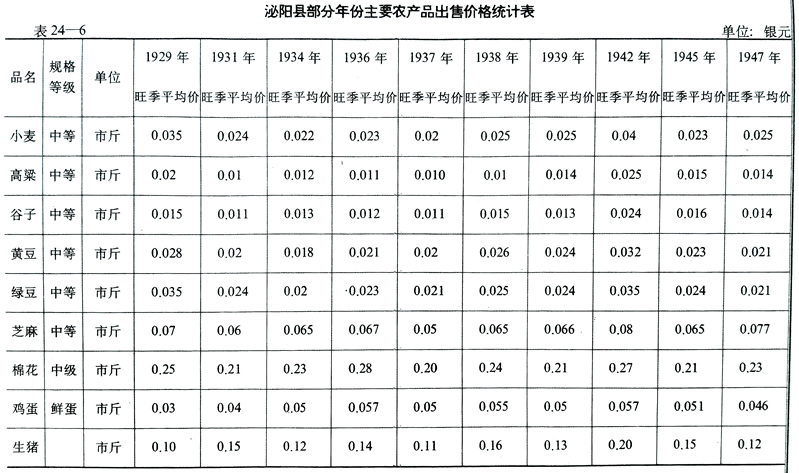

民国初至抗日战争前,除灾荒年景粮价暴涨外,市场价格比较平稳,批零差价保持在6~8%,最高不超过10%。抗日战争时期,物价时有波动。民国31年、32年(1942年、1943年)连年发生旱、蝗灾害,粮价大幅度上涨。民国31年年饥馑,泌阳县龙泉乡(今赊湾)每斗小麦80公斤,7月每斗价700元,12月份涨到1000元,到次年4月每斗价1800元;象河乡每斗小麦50公斤,7月每斗价300元,12月份涨到550元,次年6月涨到1950元;马谷田乡每斗小麦78公斤,7月每斗价250元,12月涨到780元,次年5月中旬涨到2300元。

民国32~33年(1943~1944年),日军多次侵犯县境,交通中断,工业品价格上涨幅度远远高于粮食上涨幅度。沙河店、牛蹄沦陷后,市场死滞,物资奇缺,特别是食盐运输断绝。民国31年50公斤小麦尚可换食盐10公斤,到民国33年只换1公斤。抗战胜利后,物价一度回落。但由于国民党发动内战,苛捐杂税多如牛毛,经济遭到严重破坏,财政收不抵支,加之大量发行法币、关金币、金元券,造成通货膨胀,市场价格瞬息万变,钞票如同废纸,因而不少群众拒用。市场交易多以实物、银元计算。

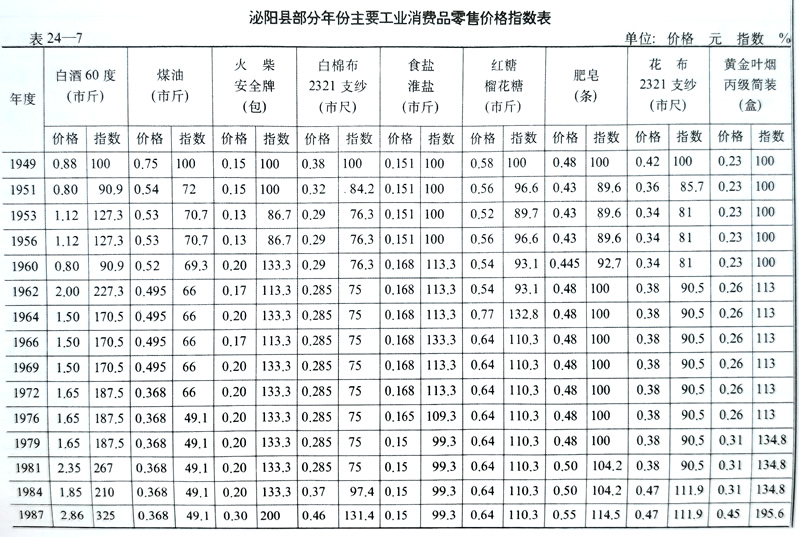

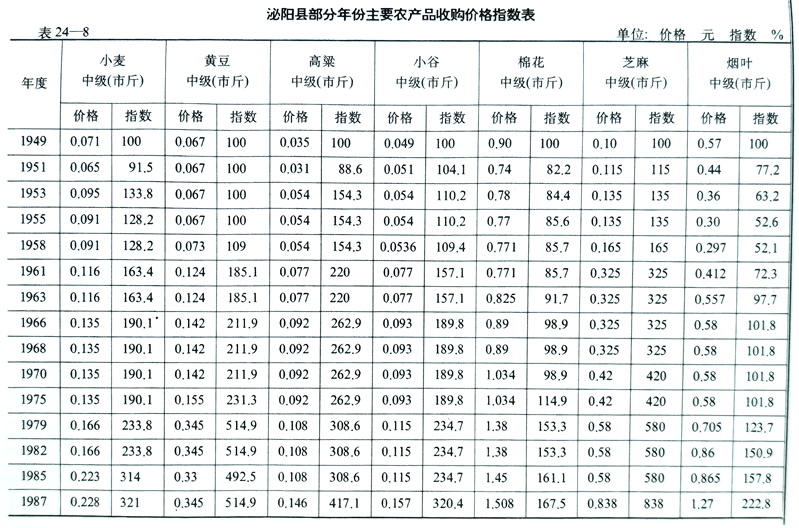

建国后,1950年根据政务院“整顿收支、稳定物价”的指示精神,采取国营、合作商业低价供应生活用品,组织物资交流,不准私营商业囤积居奇等措施,平抑了物价,稳定了市场,从根本上制止了通货膨胀现象。除1959~1961年三年经济困难时物价稍有波动外,直到1985年市场价格基本稳定。其间有些商品价格上升是由于有领导有计划地进行了调整。1986、1987年,在价格改革过程中,短缺商品价格涨幅较大。

第三节 物价管理

解放前,泌阳县市场物价混乱,官方无人过问,资本家和投机商垄断市场。商店一般都挂有“目下一言为定,早晚市价不同”的条幅。抗日战争胜利后,民国政府的货币不能以币值计算价格,商品交换则以小麦或其它实物代替。民国35年(1946年)城西段楼村农民吴春元卖一头大牛75万元,当天可买小麦1000多公斤,隔了一天仅能买小麦100公斤,吴气的大病一场。解放前夕,通货膨胀,物价暴涨到极点,法币由以“元”为单位跃为以“亿”为单位,最后发行金元券。由于货币不断更换,造成同样金额一天内买不到同样价值的货物。有“早牛午猪晚买鸡,持票过夜难充饥”之说。群众叫苦不迭。

建国初期,县内一些投机商为了牟取暴利,囤积居奇,哄抬物价,不断掀起涨价风潮。为实现国民经济恢复,县人民政府于1950年根据政务院提出的“整顿收支,稳定物价”的方针,采取国营和合作社商业抛售能控制物价的各类商品,在市场上进行“商品干涉”,集中物资优势,占领市场,平抑物价,打击投机商,保证生活必需品的平价供应。并严禁金银流通,巩固人民币的信誉,很快制止了物价上涨。1952年物价管理以市场调剂为主,同时为促进粮食和经济作物协调发展,开始提高农副产品收购价格,缩小工农业产品交换差价,对批发商采取缩小或取消地区差价,对零售商采取核定主要商品价格等办法,保证了市场价格基本稳定。1956年对私营工商业社会主义改造完成后,物价转为计划管理为主,国家对各类商(产)品采取“集中领导,分级管理”的政策,主要商(产)品价格和交通运输价格由中央制订和调整;一般商(产)品价格归省管理;三类农副产品中的细小产品价格由县管理。1958年“大跃进”时,物价比较平稳。1959~1961年三年自然灾害时期,生活用品供应紧张,集市贸易价格成倍上涨,严重背离价值规律,当时社会上流行着“七级工、八级工,不如农民种沟葱”,“喂个老母鸡,比个区级”(指区级干部工资)的说法。为保证人民生活必需品价格的基本稳定,冻结了职工生活必需品的18类商品价格和收费标准:1、粮食;2、棉布;3、针棉织品;4、絮棉;5、食盐;6、鞋子;7、酱、酱油、醋;8、肉、鱼定量供应部分;9、食油定量供应部分;10、食糖、糕点、糖果定量供应部分;11、大宗蔬菜(粗菜);12、火柴;13、煤炭;14、煤油;15、文具、纸张、课本、书报杂志;16、主要西药;17、搪瓷制品、铝制品、橡胶制品等,由国家供应原料的日用工业品;18、房租、水电、交通、邮电、医疗、学杂费等。主要生活必需品和费用的价格,按牌价计划供应和交纳,对供应不足的主要消费品猪肉、食糖、糕点、卷烟等,实行凭票定量供应。对部分高档消费品如自行车、手表等,实行高价政策,其价格比平价高出3~5倍。1960~1961年,国家两次有计划地提高粮食、油料等农副产品收购价格,销价不动,销售亏损由国家财政予以补贴。1963年后农业生产元气得到恢复,市场物价供求关系逐步趋于平衡,集市贸易价格渐渐下降。1964年高价商品停止,物价渐趋平稳。1966年,“文化大革命”开始,根据中央通知精神,县内物价冻结,农产品和矿产品的收购价格偏低,价格背离价值的现象进一步发展,影响了经济的繁荣。1979年为进一步缩小工农业产品“剪刀差”,按照国家规定,提高六种粮食的收购价格,其中粮食统购价格平均提高20%,超购部分在此基础上加价50%;国家掌握的六种食品植物油加价平均计算,统购价50公斤由81.97元提高到98.46元,提高幅度为20.1%。棉花每担皮辊棉(标准3级27毫米)由115元提高到138.25元,提高幅度为20.2%。生猪收购价格(标准级三等)由50公斤46.5元提高到61元,提高幅度为31%。黄牛收购价格(混等菜牛)由50公斤66元提高到93元,提高幅度为40.91%。蚕茧收购每担由115元提高到138元,提高幅度为20%。同年11月,又提高了猪、牛、羊、禽、蛋、水产销售价格。胴体猪肉每公斤1.44元,提高为1.94元;鲜蛋每公斤1.44元,提高为1.48元;羊肉每公斤1.12元,提高为1.56元。1981年,国家对涤棉、烟、酒的销售价格进行了大幅度调整,涤棉布(包括中长纤维织物)销售价平均每公尺降低0.16元;卷烟零售价,甲级每盒平均提高0.267元,乙级每盒平均提高0.073元,丙级每盒平均提高0.019元;特曲酒每公斤零售价提高1.8~3.4元,大曲酒每公斤提高1.2~1.6元;全汁优质葡萄酒每瓶(750克)提高0.8~1.15元。1983年国务院决定较大幅度地降低化学纤维织物的价格,适当提高棉纺织品的价格。涤棉布每公尺降价1.2元,降低28%;中长纤维每公尺降价1.86元,降低30%;棉布提高20%,床单提高14%,背心、毛巾提高19%,其它针棉织品提高16%。1985年4月1日国家对价格进行改革,粮食由统购改为合同定购,价格实行“倒三七”比例价,同时放开生猪、鲜蛋、蔬菜等农副产品购销价格,实行议购议销政策。

建国以来,国家在调整人民生活必需品市场价格方面,一直采取财政补贴政策。补贴办法有两种,一是内补,如60年代中期,粮油采取购销倒挂,经营部门的亏损,每年由国家财政给予补贴;食盐实行最高限价,超过最高限价部分,减少商业上交财政利润,由商业补贴;煤炭,泌阳属政策亏赔县,除省系统给予定额补贴外,地方财政每年亦给予10万元左右的亏损补贴。一是外补,如60年代初期,提高面粉的销售价格,职工每人每月补贴1元;1979年猪肉等8种副食品销售价格提高后,职工每人每月补贴5元;1985年,放开猪肉等鲜活商品价格后,非农业人口每月每人补贴1元。

附:泌阳县三次物价大检查情况

1964年8月县成立物价检查整顿领导小组,各区也成立相应组织,分期分批在全县范围内进行第一次物价大检查,通过检查,整顿、建立和健全了物价管理制度。1965年8月制订标准,统一组织力量验收,对合格者,经县人委批准发给合格证。

1979年国家提高八种副食品销售价格,降低部分工业品价格后,为防止乱涨价,开展了第二次物价大检查。共检查13549种商品价格和非商品收费标准。查出错误执行商品价格的117种,擅自提价的351种,短尺少秤的518种,变相提价的149种。共检查各种度量衡器1864件,其中,不合格的147件。抽查中、西药处方1460张,错价的706张,占抽查总数的48.36%。经过检查,发现的问题及时进行了纠正。并对3起违纪严重的进行了处理。

1985年根据国务院开展“财政、税务、物价”大检查的通知精神,对全县221个企业单位全面进行了自查、互查和重点抽查,共抽查156个单位,其中国营121个,集体35个,并检查个体工商户356个。共检查商品价格和收费项目38.6万种,其中差错666种(次),差错率0.17%;抽查度量衡器846件,不合格的87件,占10.3%。查出违价金额38.45万元,没收非法收入14.38万元,处理假复合肥80吨,价值4.8万元,消毁霉变卷烟700盒,没收不合格秤、尺21把。通过检查,对违纪者进行了批评教育和经济制裁,同时评选出优秀合格单位10个,以县政府名义发给“物价信得过单位”匾额。