第一章 地 质

第一节 地层

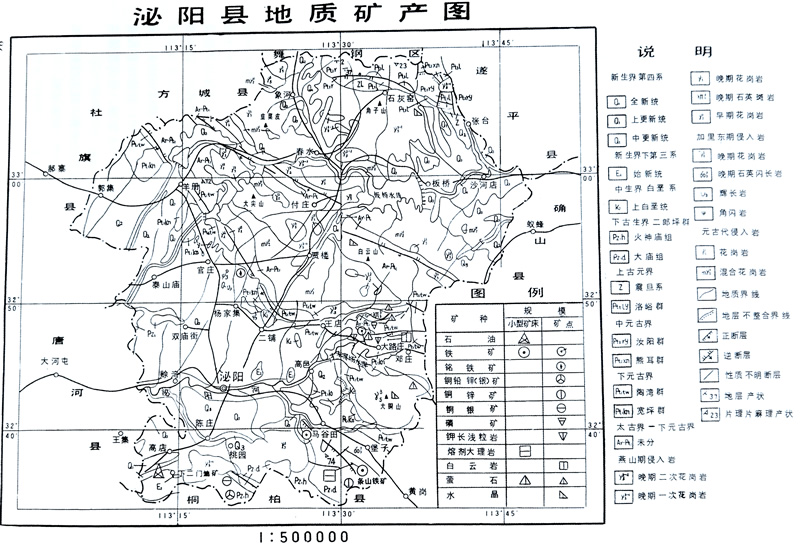

泌阳县位于两个一级构造单元-中朝淮地台和秦岭褶皱系的衔接部位。地质情况复杂,矿产种类较多。

一、太古界一下元古界(Ar-Pt1,未分)

主要分布在羊册-王店大断裂以北的华山水库—宋沟、竹林—白云山一带。岩性主要为眼球状、条痕状、条带状混合岩、混合片麻岩、黑云斑状混合片麻岩、夹少量混合质斜长角闪岩、角闪条带混合岩。是县内最古老的地层,距今已有25亿年。

二、下元古界

下元古界又分为宽坪群和陶湾群。

(一)宽坪群P3 主要分布在邓庄铺一带,组成邓庄铺倾伏背斜的核部;此外,官庄、坡山街、台山北等地也有零星出露。下部为白云石英片岩、黑云(白云)混合片麻岩,条带状、条痕状混合岩,夹斜长角闪片岩;中部为绿帘角闪片岩、钠长角闪片岩、含石榴二云石英片岩、大理岩;上部为云母片岩、云母条带混合岩、眼球状混合岩、黑云混合片麻岩、夹斜长角闪片岩、石英岩、云母片岩。

(二)陶湾群 出露于邓庄铺倾伏背斜的两翼和羊册-王店大断裂的两侧。下部为一套石英岩夹白云(二云)石英片岩、钾长浅粒岩、大理岩;中部为白云石英片岩、混合岩、钠长角闪片岩、含磷灰石黑云片岩,夹白云质大理岩、钾长浅粒岩等;上部为灰、灰白、紫红色大理岩。本层为沉积变质白云岩、磷灰石和钾长浅粒岩等矿产的含矿层位。

三、中元古界

出露的中元古界为熊耳群和汝阳群。

(一)熊耳群 出露很少,仅在东北部边界打虎山一带有零星分布。下部为黄绿色、灰绿色杏仁状安山玢岩夹灰绿色玄武玢岩;上部为紫色、紫红色石英斑岩。

(二)汝阳群 分布在县境东北部和尚庄一卧牛场一叶沟一带。下部为淡红色厚层状砾岩、砂砾岩、石英砂岩、夹猪肝色页岩、玄武玢岩;中部为暗红色泥岩、石英砂岩;上部为灰、灰白色细粒石英砂岩,长石石英砂岩,钙质砂岩夹页岩,砂质白云岩。

四、上元古界

(一)洛浴群Pt3仅在汝阳群的南侧马家寨一团山一带有少量分布。下部为灰白色石英砂岩、杂色页岩、夹含长石石英砂岩,上部为白云岩、灰绿色页岩。

(二)震旦系 出露于吉山一带,面积很小。下部为淡红色粗粒石英岩夹中厚层状白云岩;上部为灰绿色页岩、灰绿、褐黄色钙质、泥砂质冰碛砾岩。

五、下古生界二郎坪群

由下而上为大庙组和火神庙组两个岩组。

(一)大庙组 分布于马道一条山,小马庄、石河寨一双庙一带。下部为深灰色绢云石英片岩、黄褐色绢云黑云片岩、含灰色绢云石英片岩,并有硅化和铅银矿化;上部为淡黄色白云变粒岩、二云变粒岩、二云斜长(二长)混合片麻岩、夹灰绿色斜长角闪片岩、黑云绿泥片岩及大理岩,为熔剂大理岩的含矿层位;与桐柏县银洞坡金银矿、坡山银矿为同一层位。

(二)火神庙组 下碑寺乡大张庄一带有少量分布。主要岩性为灰绿色细碧岩、石英角斑岩、更长角闪片岩、片麻岩、透闪一阳起绿泥片岩等,为一套变质基性火山岩。地层中铜铅锌及银矿化比较普遍,并有矿点、矿化点分布。

六、上白垩统

仅在二铺北及马斗沟一带有零星分布。岩性为砖红色疏松石英砂岩、砾岩。

七、新生界

(一)下第三系 在羊册一带,县城以东高邑以西泌阳河北侧、栗树庄、小韩庄等地有零星分布。岩性为砖红色中一厚层状碳酸盐岩砾岩。属始新统沉积。县城西南部凹陷区,有核桃园组以及新第三系沉积。核桃园组为灰、深灰色泥岩夹砂岩,呈不等厚互层,上部页岩、油页岩夹有岩盐层。为石油之母岩。顶部逐渐过渡为紫红色泥岩和厚层砂岩,属廖庄组或部分为上第三系沉积。

(二)第四系 1、中更新统 主要分布于县城一官庄一郭集及泌阳东北部的胡楼一火烧棚一带,在八里许一带也有少量分布。下部为砾石层,上部为粉土质亚粘土夹古土壤。2、上更新统 分布于泌阳河、沙河沿岸及其两侧,岩性为砾石层、砂层、粉土质亚粘土。3、全新统 较大河流的近代河床冲积物砾石、砂、亚粘土,在春水、刘庄、贾楼一带有较大面积分布,岩性为砾石层和淡黄色亚粘土。

第二节 岩浆岩

泌阳境内岩浆岩一侵入岩,分布比较广,基岩出露区几乎到处都有。岩性以花岗岩、混合花岗岩为主,中性岩、基岩一超基性岩仅有零星分布。时代以燕山期为主,中条期、王屋山期次之,加里东期少量。

一、中条期侵入岩

主要有牧鹿山岩体(面积144平方公里)和祖师顶岩体(面积140平方公里),均为似斑状混合二长花岗岩。岩石呈灰白色似斑状花岗岩变晶结构,块状或条纹状,片麻状构造、矿物成份更长石30%,微斜长石40%,石英25%,次要矿物黑云母5%左右。斑晶为粗大的微斜长石。另外在舒庄、牛沟、赵岗等地亦有小型混合花岗岩体分布。岩体侵入于太古界一下元古界地层。同位素年龄在18~20亿年。

二、王屋山期

侵入岩主要为似斑状中粒二长花岗岩。其中以黄山岩体最大,出露于白羊坡一龙王庙一带,大致呈北西小、东南大的梯形,面积106平方公里左右。侵入于太古界一下元古界地层及中条期牧鹿山岩体。岩石呈淡肉红色,矿物成份为微斜长石30~40%,更长石25~30%,石英30~40%及少量黑云母1~3%。普遍具斑状结构,据基质粒度变化,分内部相(中粗粒)、过渡相(中粒)、边缘相(中细粒)三部分。块状构造。局部有绿泥石化绿帘石化。姜庄、宋庄等地亦有本期小岩体分布,岩性与黄山岩体基本相同。

三、加里东期侵入岩

本期岩体以超基性岩、基性岩、中性岩到酸性岩均有分布,以酸性岩和中性岩为主。分布于桃园、堡子一带。

(一)桃园花岗岩体 位于桃园一带,县内面积约85平方公里。岩体内部相为中粒黑云母二长花岗岩。灰白、淡肉红色,花岗结构,块状构造。矿物成份为斜长石25~35%,微斜长石33%,石英25~30%,黑云母5~7%,边缘相为斜长花岗岩相似,惟石英显著增多。侵入于下古生界大庙组中,年龄3.7亿年,为加里东晚期侵入。

(二)堡子石英闪长岩体 位于堡子一带,岩体呈北西一南东向。县内分布面积约35平方公里。岩石为石英闪长岩、半自形粒状结构,片麻状构造。矿物成份更长石50%,普遍角闪石25%,石英15%,黑云母5%及少量绿帘石、微斜长石等。岩体中还有闪长岩及少量混杂闪长岩等。岩体侵入于宽坪群与二郎坪群。官庄、孙庄、王店等地还有同期的基性、超基性岩体零星分布。王店一带超基性岩体具铬铁矿化。

四、燕山期侵入岩

燕山期侵入岩遍布县内基岩区。主要为花岗岩,分早、晚两期。

(一)燕山早期花岗岩 境内仅有老廖庄一个岩体,规模不大,仅18.4平方公里,岩性为中粒斑状黑云母二长花岗岩,中粒花岗结构,块状构造。主要矿物微斜长石30~35%,更长石35~45%,石英20~29%;次要矿物为黑云母5%左右。侵入于王屋山期花岗岩。

(二)燕山晚期侵入岩 基岩区广泛分布。大小岩体20余个。其中规模较大的有角子山岩体、铜山岩体和韭菜皮岩体。

1、角子山花岗岩体 分布在角子山一黑石山一带,面积约138.1平方公里。为燕山晚期第一次侵入。内部相为粗中粒花岗岩、中粒斑状花岗岩,边缘相为细粒斑状花岗岩。粗中粒花岗结构,中粒或细粒似斑状花岗结构,块状构造。组成矿物微斜长石40~50%,更长石20~25%,石英30%,黑云母少量。同期次的岩体还有梁湾、双山等岩体。岩性基本相同。本期次岩体侵入于中条期混合花岗岩、加里东期花岗岩及元古界、下古生界。同位素年龄1.28~1.31亿年。角子山岩体内部和南部边缘(田庄一带)有燕山晚期第二次侵入的中细粒斑状黑云母花岗岩(r3-2),岩性与第一次侵入的岩性基本相同,只是粒度较细,黑云母量增多。

2、铜山花岗岩体 位于大铜山一带,面积87平方公里。为中粒、中粗粒花岗岩,矿物成份微斜长石40~45%,更长石25~27%,石英30%,黑云母1~2%。边缘相为细粒斑状花岗岩。

3、韭菜皮花岗岩体 位于葛庄一春水一带,面积101平方公里,县内约70平方公里。内部相为中粒二长花岗岩,边缘相为中粒黑云母二长花岗岩。岩石为灰白色。微斜长石30%,更长石35%,石英20~25%,黑云母内部相<5%,边缘相5~7%。侵入于元古代混合花岗岩及花岗岩。同位素年龄1.17亿年。本县境燕山期为岩浆岩的主要侵入期。岩性为花岗岩,规模大,分布广,并为主要成矿期。它与县内铁矿,铜、铅、锌、银矿,萤石、水晶等矿产的形成均有密切关系。

第三节 构 造

一、褶皱

县内褶皱多被断裂和岩体所破坏,规模较大、发育较好的仅有邓庄铺倾伏背斜。该背斜的最开阔部位在邓庄铺一带,呈北西一南东向。北西端到毛芽沟一带,倾伏被断层破坏,南东端延出县外。核部由下元古界宽坪群组成,两翼地层为陶湾群。南西两翼被铜山岩体吞噬,北东翼断层发育。此外,尚有白云山顶向斜、进头背斜、马谷田向斜、贾田向斜等次一级小褶皱。

二、断裂

基岩区断裂比较发育,主要为北西-南东向断层;近南北向或北东向断层多为规模很小的平推断层。

(一)洞林寺逆断层 北西起于县界李仙桥,向南东经洞林寺南,止于桃园沟,长约24公里。位于太古界一下元古界地层内,有王屋山期及燕山期花岗岩断层分布。断层走向300°~320°,倾向南西,倾角 57°~67°。断裂带内角砾岩,糜棱岩发育,局部有细脉状、浸染状铜矿化。

(二)白云山逆断层 北西起于竹林,向南东经白云山北坡、伙老石沟延出县外。县内长约18公里。主要断于太古界一下元古界(未分)地层中,燕山期花岗岩沿断层分布。断层走向300°,南西倾,倾角50^∘∼70°。断层两侧岩石破碎,角砾岩、花岗碎裂岩及糜棱岩发育。

(三)王店逆断层 北西起于邱庄向南东经羊册、五龙顶北,到高楼折向东,至王店被第四系覆盖,在魏老家附近又出露并被北东向断裂错断,向东延出县外。为县内最长断层,横贯全县,长约54公里。断层两侧为太古代一下元古代地层,并有王屋山期、燕山期花岗岩分布。断层走向高楼以西为320°左右,以东为近东西向,倾向南西,倾角45°~60°。断层带上常有角砾岩擦痕,局部有糜棱岩分布。在寺东三山一带见有重晶石、萤石脉充填于断层两侧的次一级断层中。

上述三条断层均为中条期形成的长期活动性断裂。此外,在缸窑湾、苏庄、凤凰山等处亦有北西向或东西向的断裂分布,但规模较小,为燕山期产物。北西向或近南北向断层,在县东北的团山,东部的魏老家、毛岈沟、东南部的王庄、张庄等地发育,多为燕山晚期的平推断层。错断北西向、近东西向,并断入燕山晚期花岗岩。

第四节 矿 产

泌阳县的矿产种类比较多,有铁、铜、铅、锌、银、水晶、萤石、熔剂大理岩、白云岩、磷及钾长浅粒岩、石油等。铅、银、水晶、萤石前人都曾开采过。

一、铁矿

铁矿主要有三处:条山铁矿、马道铁矿及毛芽沟铁矿。其中以条山铁矿规模较大,品位最富。

(一)条山铁矿 矿区地层为下古生界二郎坪群大庙组斜长角闪片岩和大理岩。区内北东向及东西向两组断裂发育。矿床产于堡子石英闪长岩体的外接触带。铁矿为矽岩型铁矿,矿体与矽卡岩共同组成铁矿。由北而南可分为A、B、C三个矿带。A矿带为富矿带,长约2000米,宽2~10米,包括13个矿体;B矿带为贫矿带,断续长约1500米,也包括13个矿体;C矿带品位低,连续性差,不具工业意义。矿体多呈似层状、透镜状。主矿体长250~400米,平均厚3.35米,延深达700米。矿石矿物主要为磁铁矿,少量赤铁矿;脉石矿物以透辉石、透闪石为主。含铁平均58.81%,硫0.34~0.69%,磷<0.01%。经省地质九队详细勘探,求得C级储量227万吨,D级储量173万吨,共400万吨,为一小型富铁矿床。

(二)、马道铁矿 成矿地质特征、成因类型与条山铁矿类同。含矿带长2300米,宽500米,共有15个矿体。单体长22~178米,一般100米左右。平均厚1.19~6.38米。含铁20~51.95%,平均34.31%;磷0.006~0.106%,平均0.045%;硫0.002~3.92%,平均0.63%经地质十九队普查,探明C级储量37万吨。

(三)毛芽沟铁矿 为热液型铁矿。矿体主要分布于邓庄铺倾伏背斜轴部的下元古界宽坪群中。出露岩性为白云片岩、白云石英片岩夹大理透镜体。有4层矿、24个矿体,单体一般长20~30米,最长160米;厚0.3~5.8米,一般1米;延深15~52米,一般10~15米。矿石矿物以磁铁矿为主,赤铁矿次之,锰少量;脉石矿物以石英、方解石为主。含铁36.52~56.20%,硫0.01~0.03%,磷0.02~0.08%。省地质八队对该矿点进行了详查,求得C级储量3万吨。

二、铬铁矿

县内铬铁矿一处,在王店、碾盘山一带。矿区出露地层为下元古界陶湾群片麻岩、大理岩、混合岩等。全矿区有230个大小不等的加里东期触变超基性岩体,岩性以透闪岩为主,次为含云橄榄岩、透辉岩,最大者长70米,宽40米,一般几十厘米至1米不等。含矿带长150米,沿北东75°方向延伸。矿体呈不规则状、透镜状、囊状等。最大者长2.1米,厚1.65米,一般长1米,厚0.3~0.5米。矿石矿物为铬尖晶石,脉石矿物为含铬金云母、阳起石、滑石等。中一细粒结构,稠密浸染状构造。矿石品位:三氧化二铬12.61~42.96%,一般24.94~34.30%。1972年经地质八队详细普查,探明工业储量1010吨,远景储量2109吨。

三、铜铅锌银矿

泌阳县的有色金属铜、铅、锌及贵金属银矿,主要分布于大栗树一方老庄、大磨羊圈及洪石山四银沟一带的下古生界二郎坪群中。

(一)大栗树一方老庄铜铅锌(伴银)矿 矿区出露地层为二郎坪群火神庙组变细碧岩、变石英角斑岩、糜棱岩化石英角斑岩。大栗树挤压破碎带贯穿矿区,走向120°,倾向北东,倾角60°~80°,长1800米,宽50~70米,为主要控矿构造。区内岩脉发育,主要为花岗斑岩脉、花岗岩脉,其次为变辉绿岩脉、斜内煌斑岩脉及石英脉。

矿化赋存于大栗树蚀变破碎带内,分两个矿段:东部大栗树矿段,有两个矿化带,一个长350米、宽2~30米、延深80~100米,另一个长230米、宽1~10米、延深50~80米,局部有褐铁矿化铁帽;西部方老庄矿段,亦有两个矿化带,一个长400米、宽1~5米、延深30~50米,另一个长80米、宽1~5米、延深30米。

矿石主要金属矿物为黄铁矿、闪锌矿、黄铜矿、方铅矿等。富集部位经采样分析,铜0.62~0.69%,最高达1.6%;铅0.4~0.9%,最高达8.25%;锌0.5~2.8%,最高达30.07%;伴生元素银48.27克/吨,最高达54.53克/吨。但一般都圈不出工业矿体。1974年省地质局地质八队曾在此做过地质普查工作,认为该矿点矿化规模较大,但品位低,可进一步寻找富集部位。

(二)四银沟铜锌矿 矿化赋存于二郎坪群大庙组(的白云石英片岩,斜长(PZ_1 d)角闪片岩、变细碧岩片理之中。分南北两个矿化带:南带长340米、厚0.3~1.5米,延深50米;北带长450米、斜厚度7.25米,延深10米。矿化受裂隙控制。矿化呈脉状。矿石主要金属矿物为闪锌矿、孔雀石,次为黄铜矿、黄铁矿、方铅矿。矿化富集部位取样分析结果:Cu0.5~1%,Zn ~5%,少数达8~11.86%。

(三)大磨羊圈铜银矿 矿化位于二郎坪群火神庙组(PZ1h)斜长角闪片岩、片麻岩中的断裂带内。断裂带产状倾向220°,倾角60°~80°。矿点北约1.2公里,有桃园花岗岩体。矿化呈铁帽存在,断续分布于挤压破碎带中,长350~400米、厚0.3米。矿石主要由孔雀石、蓝铜矿、褐铁矿等组成,并见少量黄铜矿、黄铁矿。矿化带品位:Cu0.08%、pb、Zn微量;局部富集部位取样分析,铜达16.68%,银达212克/吨。1975年省区测队曾对此矿点做过检查。

此外,在大磨铜坑岭及北岗村北亦有铅银和铜银矿化存在。前者矿化带规模较大,长达4.5公里,但品位都很低;Ag3~5.6克/吨,Cu0.001~0.003%,Pb0.001~0.01%,Zn0.002~0.02%,仅老硐中采样分析,银达40克/吨,铅达2.87%;后者品位较高:Cu34.24%,Ag133克/吨,但规模太小,只一个矿体,长约3米,宽0.45米。

四、磷矿

县内磷矿为变质岩中的磷灰石,仅台山一处。台山磷灰石矿,产于下元古界陶湾群的二云石英片岩、黑云片岩、白云钾长片岩及白云质大理岩中。矿体呈不规则状、透镜状或椭圆状。共有5个矿体,最大者长250米,平均厚度8.8米,最小者长20米,平均厚度2.40米,矿石呈块状及片状构造。主要矿石矿物为钠磷灰石,脉石矿物为黑云母、白云母、石榴石、石英等。品位: P2O5平均为3.37%,最高达9.23%。省地矿局第三地质调查队经过工作,求得D级储量14.3万吨,属于低品位可选晶质磷灰石矿。

五、钾长浅粒岩

(一)苏庄钾长浅粒岩 在苏庄北。产于下元古界(Pt1tw)地层含矿岩系。矿区位于邓庄铺倾伏背斜北东翼。矿体有数层,产状45°∠30°,厚2~7米,延长达2公里以上,呈层状、似层状,分布稳定。

矿石为钾长浅粒岩,呈肉红色、浅肉红色,主要矿物为钾长石(微斜长石)60~90%,粒径d=0.05∼0.2毫米;其次为石英和云母,细粒结构,块状构造。风化后呈糖粒状。

钾长浅粒岩的化学成份为:K2O10.06%,SiO273.78%,FeO0.70%,Fe2O30.74%,Al2O3 12.53%,CaO0.76%,MgO0.11%,Na0.24%,P2 O5 0.06%, Mn0.01%。省地矿局第三地质调查队经过工作,估计储量可达中型矿床(2000万吨)以上的规模。

(二)毛芽沟钾长浅粒岩 位于邓庄铺背斜的北西倾伏端。矿床地质特征与苏庄钾长浅粒岩矿相同。主矿体厚20余米,最厚达50~60米,长可达2公里以上,K2O平均含量10%左右。经省地矿局第三地质调查队工作,求得地质储量1000万吨左右。

六、熔剂大理岩

条山熔剂大理岩 矿层为下古生界二郎坪群大庙组中的大理岩。矿体呈层状、似层状,长100~200米,厚5~20米。矿石成份主要为方解石。矿石品位:CaO51-53%,MgO1-1.5%,SiO2 0.5-5%,Al2 O3<0.5%,Fe2 O3 0.5%,CaO40-43%。地质储量208万吨,为一小型矿床。

七、白云岩

乔庄白云岩,含矿层为下元古界陶湾群(Pt1 tW)中的白云岩。矿体呈层状,似层状,产状88°∠20°。一层矿质量较好,厚20-40米,可采厚度10-20米,长达数公里。矿石成份主要为白云岩,含量可达99-100%。化学成份为:MgO21.21%,CaO30.35%,SiO21.14%,AL2O3 0.23%,Fe2O3 0.6%。省地矿局第三地质调查队经过初步调查,估计储量在1000万吨以上,可达中型矿床。

八、萤石

(一)楼房沟萤石矿 矿区地层为下元古界宽坪群(Pt1Kn)混合片麻岩夹条痕状黑云母混合岩及斜长角闪片麻岩等。萤石矿体呈透镜状,脉状充填于北东向断裂中,断续长达1000米以上,厚0.2~0.5米,最大厚度1.96米。在断裂交叉处可形成矿瘤,厚可达3.4米,延伸大于50米。矿石质量较好,为致密块状、条带状、角砾状构造。矿石矿物为萤石,脉石矿物为石英、蛋白石、硅质岩等。矿石品位:CaF2=52.7-94.51%,平均80%左右,SiO2 26-40.40%,S0.007~0.03%。经省地质局地质八队详查,求得C2级储量为3.1万吨,为一小型矿床。

(二)台山萤石矿 产于下元古界陶湾群(Pt1tw)中,矿脉受大理岩层控制,硅化和矿化密切。矿体呈脉状、透镜状,长6~56米,厚0.23~1.78米。矿石由萤石、石英、绢云母组成。矿石品位,CaF211.99~80.69%,一般40~70%,SiO27.88~46.74%,一般大于20%,S在0.007%以下。1966年省区域地质调查队经过普查求得地质储量0.31万吨。

(三)椿树岗萤石矿 产于燕山期铜山花岗岩体边部,受边部构造破碎带控制,碎裂花岗岩及角砾岩为含矿围岩,并有硅化、高岭土化蚀变。矿体长2000余米,一般宽1~3米,走向北西,倾向北东。矿体呈块状、角砾状构造,由萤石、石英、高岭土组成, CaF2含量可达85~99%。1966年省地质局区域地质测量队经过详查,求得地质储量0.4万吨。1978年前后省地矿局第三地质调查队又进行工作后,认为其规模可达到小型矿床,但工作程度很低。

在罗庄、乔庄南、官庄寺东、梅子川及小铜山等地也有萤石矿化分布,但规模更小,质量不稳定,仅可作为找矿线索。

九、水晶

(一)许小庄水晶矿 该矿为伟晶岩型,含矿伟晶岩脉产于角子山斑状中粒花岗岩中。在85平方公里范围内发现伟晶岩脉139条,含晶脉占62.6%,形态多为桶状,规模较小,一般直径2~5米,深8米左右,小者直径仅数十厘米。其次尚有透镜状、囊状、等轴状者。伟晶岩多数分带结构明显,自内向外可分为石英核带一长石块体带一石英长石块体带--文象带。晶洞多分布于分带较好的桶状伟晶岩的石英核与石英长石块体带。晶洞多为椭圆状、扁豆状或不规则状,大者断面70×30厘米,小者4x4厘米,多为单晶洞型。

晶体多垂直洞壁或不规则状生长,少数直接生长于石英长石块体中。其颜色多为茶色,少数为无色;形状一般为柱状、塔状或板状;体积一般2x1厘米,大者可达30x 13厘米。微透明至透明,多数为混浊状。一般是晶体越小透明度越好。晶体中见有巴西、道芬双晶、节瘤等缺陷。

省地质局区域地质测量队经过工作,认为该区伟晶岩含矿率较高,类型较好,但已有晶洞多被采空,可进一步工作,寻找新晶洞。

(二)董庄水晶矿 该矿为石英脉型。产于太古界一下元古界(Ar-Pt1未分)混合岩中。区内发育北东向和南东向两级组断裂,为成矿前构造,石英脉多沿破碎带充填。石英脉分布广,但密度不大,62平方公里内仅发现57条。石英脉具澎胀、收缩、分叉、复合现象,最长970米,最宽4米,一般长100米左右,宽0.5-2米,成分较纯。

晶洞可分为三种类型:①分泌式小晶洞,石英脉中普遍存在,所产晶体透明度好,对径1~5毫米;②残留式晶洞,多位于脉之中心部位或缝隙中,晶洞深达数十厘米,宽数厘米至数十厘米。所产晶体较大,对径>1厘米,最大12厘米,仅头部透明;③溶解式晶洞,多位于脉体澎大部位,呈椭圆状、扁豆状或不规则状,截面直径十至数十厘米。晶体对径一般1厘米,透明度较好。较好的晶体多产于溶解式晶洞。晶体的主要缺陷多为绵雾多、有巴西、道芬双晶及节瘤。省地质局区域地质测量队经过检查,认为该区石英脉发育,且硅质高,有利于水晶的形成。

(三)铜山水晶矿 位于大铜山主峰一带。伟晶岩脉型。产于铜山花岗岩体内。区内共见伟晶岩36条,多为筒状、囊状或透镜状。筒状脉直径1~4米,透镜状者长数米至数十米,延伸一般小于10米。伟晶岩分带不佳。36条脉均有老洞,洞内晶体采空。据晶体碎块观察,多为茶晶,一般对径1厘米,最大>3厘米。

省地质局区域地质测量队第三地质调查队先后对该矿点进行过检查,认为该处含伟晶岩脉属中一大型,水晶质量较好;但已有晶洞均被采空,应注意寻找新晶洞。

此外,在象河关亦有水晶矿化分布,但规模很小,水晶质量差,仅可作为找矿线索。

十、石油

县城西南部下二门油田为泌阳凹陷的一个油区。下二门为一背斜构造,产油层为下第三系(E)核桃园组二、三段,油层平均厚度28.16米,物性好,孔隙度15.43~22.66%,渗透率343~2427千分达西,原油比重0.8517~0.8848,属中质原油。探明含油面积5.02平方公里,含天然气面积0.57平方公里。油层埋深800~2380米。地质储量1400万吨左右。现投产孔58口,以抽吸方式生产,个别孔可自喷,年产油32万吨左右,产气2000万立方米。

泌阳凹陷为南襄凹陷内次一级凹陷地带,经河南油田勘探局勘探,属长期稳定沉降、生油层系发育、生油条件好地区,储集层系发育、物性好,生、储、盖层组合配套,圈闭的次级构造完善,为油气的聚集提供了有效空间,素有“小而肥”的美称。