第三章 商品购销

第一节 日用工业品

一、购进

建国初期,国、合商业尚处创建阶段,城乡物资交流仍由私营商业承担。在国民经济恢复时期,对私营工商业者采取“加工、订货、贷款、收购”等形式,鼓励其深购远销,北至石家庄,南至武汉,购回针织布匹、日用百货、烟酒副食、竹木家具等,以满足城乡需要。嗣后,供销合作社、县贸易公司、百货公司、花纱布公司、烟酒专卖经营处先后建立。因城乡需求不大,多是购进一些工业品和土特产品之类供应地方。工业品购进,按行政区划,统一由专业公司分配。供销合作社、贸易公司以收购粮食、麻油、猪、牛、羊、蛋、鸡、煤油、食盐、食糖、粉条、粉面、粉渣、条编、小件农具等商品为主;花纱布公司以收购棉花、土布为主;专卖经营处以包销阎店、郭酒白酒为主。百货公司经营的商品,一部分从驻马店中转,一部分由南阳二级站供货。第一个五年计划期间,年均购进工业品385万元,保障了商品供应。1958~1960年在“左”倾错误影响下,商业战线开展商品大购大销,组织121名采购人员,分赴沈阳、天津、北京、郑州、上海、广州等地采购商品,年均采购各类商品价值1249万元,比“一·五”期间增长2.25倍。由于货不对路,造成商品大量积压。1961年“三清”时,供销社损失343.8万元。“文化大革命”期间,工业产品货源不足。至1968年,商品经营品种由“文化大革命”前的5000多种,减少到3000多种。加之仓储保管制度遭破坏,再次造成商品积压损坏。1971年清仓查库时,仅百货、五交化公司清查处理有问题商品达30多万元。

中共十一届三中全会后,改革流通体制,缩小物资计划调拨范围,实行多渠道商品流通。对购进计划商品和非计划商品,分别采取统购统销、计划收购、合同订货和临时选购四种形式组织货源,并打破行政界限和经营体制界限,县公司、基层供销社、各零售单位都可到全国各地二级站进货,也可产销挂钩、直接到工厂定货,出现了货源充足,花色品种多样,市场繁荣局面。各商业公司和供销社外出采购,实行“五员会审”(会计、统计、物价、保管、营业员)和“四定”(品种、数量、价格、到货时间)制度,有效地防止了盲目进货和商品积压。在巩固原有供销关系的同时,采取走出地区,面向外地,积极疏通渠道,新发展货源基地10多家。做到了一货多厂,信息反馈及时,密切了厂商关系。1986年五交化公司先后从天津、长春、唐山、合肥、南通购进自行车、电视机、电风扇等大批短缺商品,满足了市场需要。

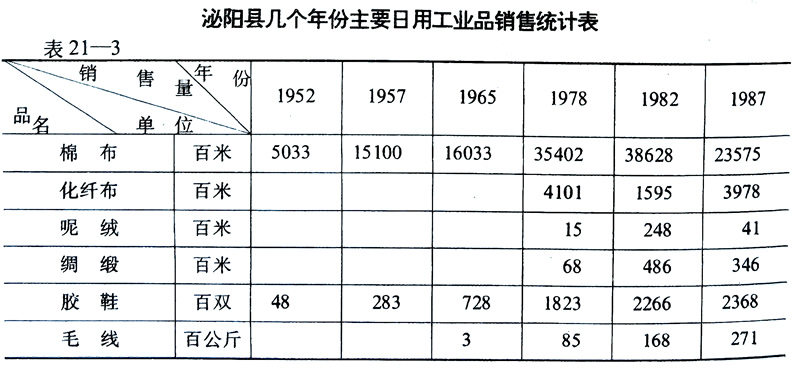

二、销售

建国初期,县内仅供应一般日用工业品,1952年始有少量缝纫机和自行车销售。随着农业生产的发展,人民生活的提高,国营商业得到迅速发展,供销合作商业也日益壮大。1957年缝纫机销售315部,为1952年销售量的39倍;自行车销售180辆,是1952年销售量的26倍;收音机、手表亦有微量销售。棉平布、斜纹布、床单、线袜、热水瓶、搪瓷盆等商品成为城乡广大群众的生活必需品。

1958年后,由于“大跃进”和三年自然灾害的影响,工业品生产下降,市场供应紧张。加之流通渠道单一,国营商业独占市场,商品由过去群众选购变为抢购或“走后门”。对生活必需品,如香皂、肥皂、热水瓶、搪瓷盆、火柴、名牌手表、自行车、缝纫机等实行凭证凭票或高价供应,针头线脑常断档缺货。后经调整,到1963年工业品供应始有好转。“文化大革命”期间,工业品生产下降,市场供应再度紧张,许多日常生活必需工业品,实行计划管理。自行车、缝纫机、国产手表、肥皂、香皂、洗衣粉、牙膏、电池、火柴、热水瓶、化纤布、纯碱、元钉、铁丝等均凭证供应。甚至棉布、毛巾、小学生用的铅笔有时也无货供应。

1978年后,改革经济体制,实行“以国营商业为主导,多种经济成份、多条流通渠道和多种经营形式并存”的商业体制,呈现出国营、集体、个体多家经营,互相竞争,共同发展的局面。1987年全县共有国营、供销、集体、个体商业经营机构4990个,从业12153人。个体商业遍布城乡,营业额已占社会商品零售总额14.63%,销售数量大幅度增长,品种也日益增多。收音机、手表、自行车、缝纫机已成为个人家庭不可缺少之物。尤其是农村实行家庭联产承包责任制后,群众收入增加,购买力增强,由原来购买一般商品开始向名牌、高档和新品种发展。绦纶、毛呢销售量赶上一般化纤布。名牌自行车、收录机、彩色电视机、洗衣机供不应求。1979~1987年9年中,缝纫机、手表、自行车、收音机销售量分别比1978年前30年之总和增长3.24倍、19倍、4.45倍和2.64倍。

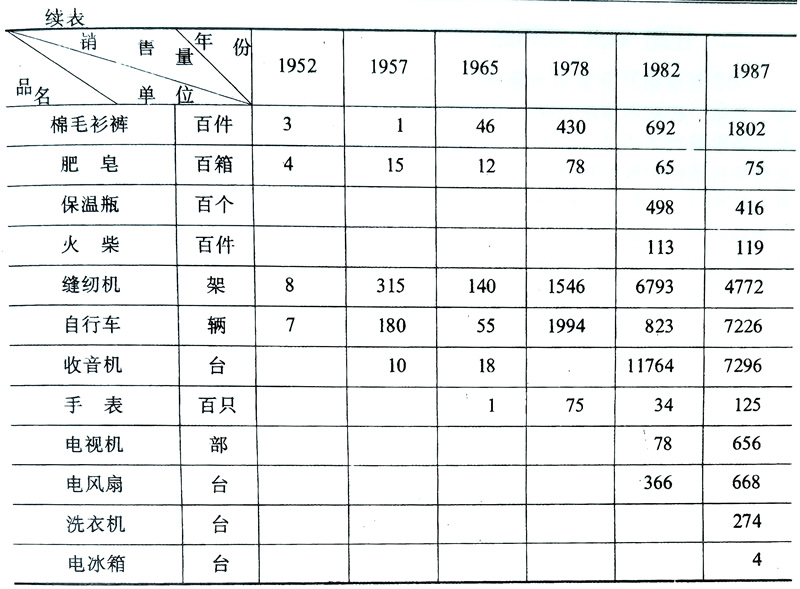

第二节 生产资料

供销合作社农业生产资料公司和农村基层供销社、农机公司等担负着全县农业生产资料供应。经营品种除化肥、农药实行部分计划调拨外,其它品种多系自采自销或就地加工、就地供应。供应品种随着农业生产发展不同阶段而异。

一、中 小件农具

供销社成立初期,主要供应犁铧、钢钎、镢头、铁锨、木锨、鞭杆、扫帚、皮绳、皮套、镰刀、桑杈、斧头、锄、锛等小件农具,由基层供销社就地组织铁、木业生产合作社加工,就近供应,多余部分互相调济。铸、锻件以王店生产的“飞鸽”牌镰刀,羊册、沙河店镇生产的犁面、犁铧享有盛名,畅销全县。桑权、扫帚、皮货等,供销社都培养有货源基地。赊湾乡灵稷铺的50亩桑杈园,年产桑权1500余把,除就近供应外,还销往唐河、社旗等地。1976、1977年,全县搞农田水利基本建设,供销社及时组织3万多件铁锨、镢头、钢钎、萝头等生产工具,供应各工地需要。到1984年,全县共销售中、小件农具742.8万多件。1985年后,小件农具多由个体商贩经营或产销直接见面,供销社只有少量经营。

二、化肥 农药 农药械

1952年供销社开始销售硫酸铵、硝酸铵两种化肥,以后陆续销售尿素、磷肥等。开始,群众不相信化肥能增产,供销社在马庄农业试验站和马谷田区朱国荣农业互助组搞对比试验,取得显著增产效果,打开了化肥销售局面。1961年国家规定交售经济作物和派购物资奖售化肥标准后,化肥销量大增。70年代初推广磷肥,在群众认可下,1974年农业生产资料公司从云南、四川购进磷肥4500吨,在冬播中被抢购一空。自此,氮、磷、钾混合施用已成为群众习惯。1980年后,农民在家庭联产承包责任制激励下,投资热情更高,化肥需要量激增。农业生产资料公司和各基层供销社均派出采购人员,四出积极组织货源,保证了供应。从1952至1987年,全县共组织供应碳铵、硝铵、氯化铵、尿素、复合肥、磷肥、二铵、过磷酸钙、钙镁磷、氯化钾等化肥12种、297266吨。其中,1980~1987年8年中供应200241吨,为前29年的2.06倍。1979年县化肥厂建成投产后,化肥供不应求的局面才有所缓解。

县内1952年始用农药。初只供应“六六六”粉剂,以后陆续供应滴滴涕、氟矽酸钠、波尔多液、“1059”、“1605”、敌敌畏、敌百虫、乐果、“3911”、磷铵、呋喃丹、敌杀死、辛硫磷、杀虫眯、五氯硝基苯、多菌灵、退菌特、粉锈宁、“401”、菊酯等20多种。为防止人畜中毒,在供应时,指定懂技术的人员在销售时进行技术指导,做到安全用药。同时,还注意了农药械的供应。1956年供应少量喷粉器、喷雾器,以后逐年增多,最多的一年销售4000部。

三、新式农机具

1951年以贷款形式销售“解放牌”水车36部,赊销七寸步犁和八寸步犁68部。销售单位派流动服务队下乡指导新式农具的使用和检查维修。1953年销售水车387部。以后陆续供应双轮双铧犁、耘锄、锅拖机、煤气机、塑料薄膜等。各基层供销社配有2至3名农机维修人员,经常深入农村流动服务。70年代已普遍使用七寸步犁、八寸步犁、耘锄;塑料薄膜已广泛用于红薯、棉花、瓜菜育苗和蔬菜“大棚”生产;双铧犁因耕地负荷太重群众拒用;“解放牌”水车在70年代逐步被电动水泵所代替,1978年始用喷灌机浇地;锅拖机、煤气机均属陈旧落后产品而被废弃。

1954年国营板桥农场购进大型拖拉机7台,县内始有大型农业机械使用。1964年农机公司组建后,亦按分配计划购进和供应。“75·8”水灾后,全国各地支援泌阳县大中型拖拉机和其它农业机械120台,加上原有的全县共337台。嗣后,一直保持在380台左右。手扶拖拉机1965年有少量经营,因其小巧灵活,既能耕田、打场、运输,又可作为动力磨面、轧花、榨油,一机多用,很受欢迎。在1970年销16台的基础上,1979年达675台,10年增长40多倍。特别是农村实行家庭联产承包责任制后,“小手扶”发展更快,到1987年累计供应4007台,比1978年前增长4倍。

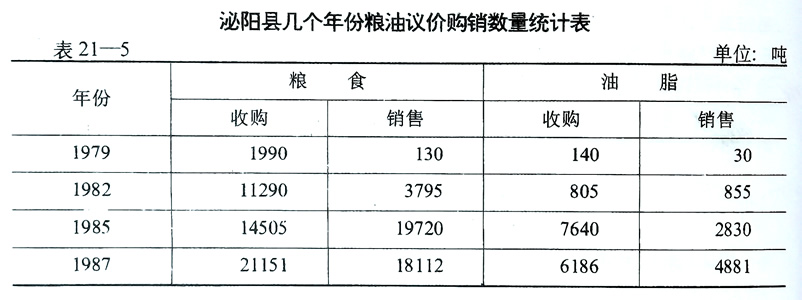

第三节 粮 油

一、市场交易

清末和民国年间,粮食交易主要靠私人粮行、粮栈进行。时全县粮行、粮栈94个,从业362人,分布在城关、沙河店、羊册、饶良、官庄、春水、牛蹄等30多个集镇,年吞吐量为750万公斤。农民到市场卖粮,由粮行“斗官”按质作价,挂牌插签标出价目。成交时由“斗官”过量,然后由管帐先生将卖方名字记入帐簿,收取买方5%交易费。市场交易以“合(gē)”、“升”、“斗”、“石(dàn)”为计量单位,交易时,将粮食倒入“升”或“斗”中,由“斗官”用刮板刮平为斗满;过称时,只要称杆抬头即为称足。交易价格,行、栈标有“目下一言为定,早晚市价不同”字样,随行就市,忽高忽低,极不稳定。

建国后,党和政府采取各种措施,加强粮食管理。建国初,一些私人粮行乘机抢购套购粮食,囤积居奇,哄抬粮价,扰乱市场。为加强粮食市场管理,政府于1950年对私人粮行、粮栈进行限制改造。采取5条措施:一、从外省调入粮食,大量投放市场,稳定市场粮价;二、对私人粮行实行征税、限量交易;三、利用守法粮商开办经营点,为国家代购代销,付给适当手续费;四、对私人粮商实行限价交易,一般不得超过国家牌价的5%;五、对懂业务、懂政策、能胜任工作的粮商过渡到粮食单位工作。1953年统购统销后,取消私人粮行,建立国营粮食商业。1962年在9区1镇建立粮食交易市场和交易所20多个,待粮食市场开放后集体或个人可将多余粮、油通过交易所销售,价格由购销双方自由商定,交易所收取一定手续费。这对调节农村粮油余缺,安定人民生活,减少国家粮油供应起了很大作用。

“文化大革命”中,粮油市场交易被视为“资本主义经营方式”而取消。1978年后,放宽了农村经济政策,城乡粮油市场交易空前活跃。粮油市场开放后,允许集体和个人收购、贩运粮油,且不受区域限制。为适应粮食市场竞争的需要,县粮食局于1979年10月成立粮油议价公司,各乡、镇粮管所也相继成立议价交易所,至1984年全县粮油交易所增加到30余处,经营人员222人。同时供销社系统也积极组织粮油购销。县内议购的花生、黄豆、芝麻、玉米、薯干等销往广东、湖北、黑龙江、上海等省市。1983至1985年先后从浙江、安徽等省议价购回大米180万公斤。1983~1984年城关每年交易粮食25万公斤,近10个品种。平均每公斤价格:小麦0.42~0.44元,大豆0.52~0.56元,大米0.50~0.56元,豇豆0.56元,绿豆0.64~0.66元,玉米0.28元,高粱0.28元。

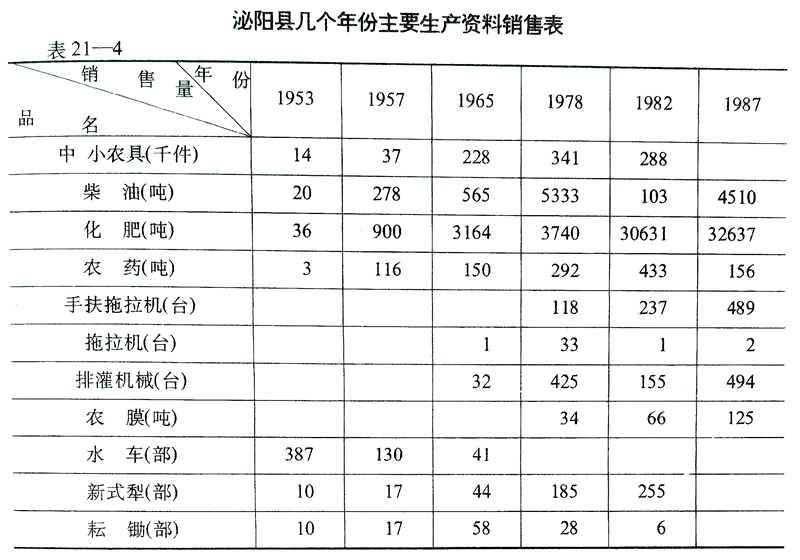

二、粮油征购

1953年泌阳县对农村余粮户实行粮食计划收购,对城镇居民和农村缺粮农民实行粮食计划供应,同时对油脂实行统购统销。国家严格控制粮油市场,严禁私商经营粮油。

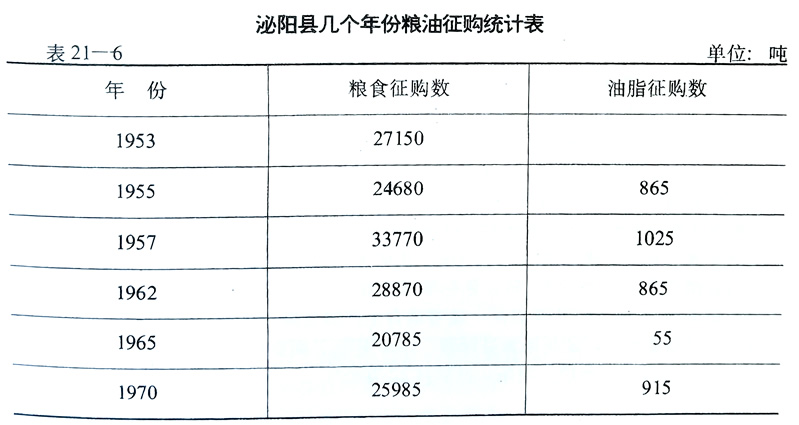

按照国家统购统销政策规定“多余多卖、少余少卖,不余不卖、缺粮供应”的原则,对农户划分余缺界限,扣除种子、饲料和口粮标准后,落实统购统销任务。按照统购面宜大不宜小,控制到50~60%,统购粮食占余粮80%左右的规定,1953年全县完成购粮任务2715万公斤。至1987年的35年间,随着统购统销政策的变化,统购办法也各不相同。1955年贯彻执行了中央规定的农村粮食实行定产、定购、定销(简称“三定”)办法。其中定购规定:统购后仍有余粮的可以自由处理,增产不增购,根据国家需要,必须增购时,其数量不超过增产部分的40%;对受灾减产户,可根据灾情适当减购、免购或统销;同时安排油料的统购任务。是年,完成统购粮食2468万公斤,油品86.5万公斤。1958年粮食获得丰收,但由于当时高指标、高征购、浮夸风的影响,层层加码搞“反瞒产”,1959年和1960年在全县连续遭受自然灾害情况下,粮食征购任务又分别增加到3908万公斤和4575万公斤,造成征购透底。此期间,群众口粮每人每天只有350~400克,出现浮肿病和不正常死亡现象。后期由于实行国民经济调整,从集体耕地中分给农民一部分借地,解决群众口粮不足问题,稳定了农民情绪,粮食生产才逐步有所回升。1962年全县粮食社会总产13403万公斤,人均占有粮食274公斤,征购完成2724万公斤。为使农民休养生息,1964年定购任务下降为1872万公斤。1965年起,国家实行粮食征购一定三年不变的政策,灾年减当年任务,基数不变;重灾年口粮、任务双减;丰年超产超购,加价奖励,粮、肥对半。售油奖励化肥,先购后留,只购不销,完成任务者,可以多吃。这些办法的实施,减轻了农民负担,促进了粮食生产的发展。“文化大革命”开始后,全县农业生产受到不同程度的影响,不少生产队完不成粮油征购任务。1971年中央改粮油征购为一定五年不变,超购任务一年一定,粮食超购部分给农民加价30%,油料加价50%,鼓励农民增产多卖。全县原定粮食征购基数2900万公斤,1973年调整为2945万公斤。1979年粮价提高20%,对超购部分在此基础上又加价50%。随着农村经济政策的改革和落实,粮油生产形势逐年好转,农民在粮食生产中得到的实惠越来越多,因而进一步提高了农民生产和售粮的积极性。1981年实行粮食购、销、调拨包干,钱粮挂钩,定额补贴办法,进一步激发了农民生产积极性。1984年全县粮食总产量29125万公斤,粮食包干任务(征购)3000万公斤,实际完成8049万公斤,定额补助70.9万元,实际用59.4万元,节约11.5万元。

1985年4月1日起,取消粮油统购,实行合同定购,一年一定。合同定购的粮油,国家按“倒三七”比例计价(三成按原统购价,七成按超购价)。定购以外的粮油可在市场上自由交易。是年,全县夏、秋两季完成合同定购粮食8112.5万公斤,油品453万公斤,为历史最高水平。

三、粮油供应

(一)农村统销和奖售

建国初,泌阳县农村缺粮户供应,一般采用从外地调入、发放救济粮及通过市场调节、组织收购、以粗换细等办法解决。1953年实行统销时,凡扣除种子、饲料、口粮后,人均口粮全年不足140公斤者,给予统销。1955年“三定”后,逐步推行粮食定销制度。每年统购后即核定销量,根据实际缺粮数字下达统销指标。一般保证每人每天400克,1980年增到500克。烈军属、五保户适当照顾。1983年实行“包购包销”和借销办法。随着农村家庭联产承包责任制的实行,粮食产量逐年增加,统销粮逐年减少。1985年后,实行统销、借销相结合的办法解决农村缺粮供应问题,一次安排到接上新粮,分月供应。

为促进农民发展经济作物和畜产品的积极性,从1965 年起按照收购农副产品奖售粮政策,对蓖麻籽、烟叶、棉花、生猪、茶叶、大枣、蚕茧等经济作物、农副产品和畜产品实行奖售粮。开始奖销60多个品种,后扩大到100多个品种。1984年4月1日起,取消奖售。

(二)城镇粮油供应

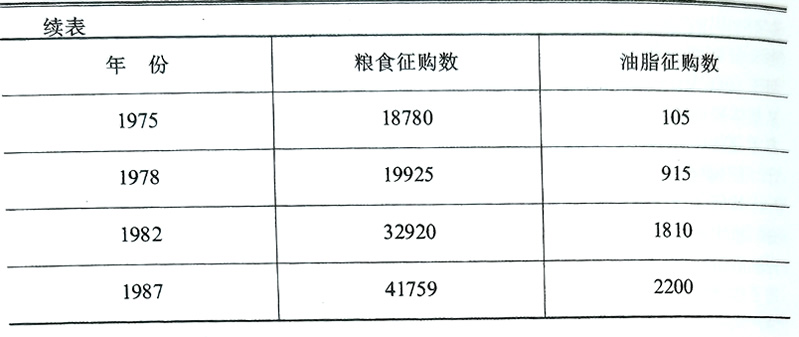

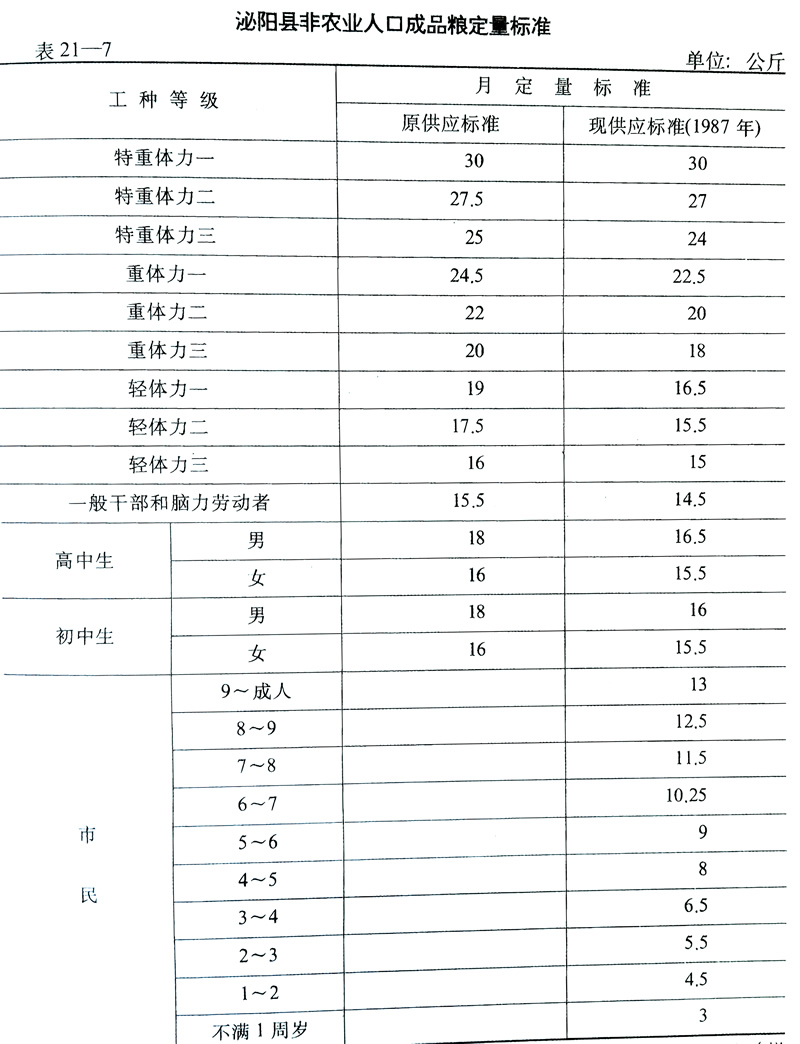

建国初,粮油未实行统管,城镇居民和机关团体、行业用粮用油均在市场购买。1953年实行粮食统购统销政策后,对城镇市民、机关团体实行粮油计划供应。1955年实行分等核定,节约归己。口粮按人分等分类计划供应,食油按职工每月250克、市民200克供应。工商行业用粮按户分类计划供应,城镇牲畜饲料用粮分类定量供应。口粮按从事行业和不同工种分为特重体力劳动、重体力劳动、轻体力劳动、机关企事业职员及其它脑力劳动、中学生、市民、儿童等27种。定量标准除三年困难时期每人粮油指标减少外,直到1987年定量标准基本稳定。1979年前供应比例,是粗细搭配供应,粗粮占30%。1979年以来,随着粮食生产的发展,取消了粗粮搭配,全部供应细粮。粮食商业部门,还开展食品经营。1985年加工面食68万公斤,副食品(糕点、饼干)41万公斤,机制馍、面条、挂面共22万公斤。

1953年实行统购统销后,对工商行业用粮一直由粮食部门供应。一是食品业(糕点、熟食等),主要采取收粮票和免收粮票两种办法供应。1978年以来,除国营食品业继续凭粮票供应外,其它全部实行议价供应或市场调节。二是副食、酿造业(制作豆芽、豆腐、粉皮、粉丝、腐竹、酱油、醋等)供粮数量无固定标准,主要根据市场蔬菜供应余缺和季节变化情况灵活安排,以高于平价,低于议价的价格供应。三是工业用粮(制造酒精、饮料酒、溶剂、制药、浆纱、制浆糊等),一般数量较大,供应方法是采取用粮单位造计划,经地区以上主管部门批准,下达专项用粮指标,由当地粮食部门凭拨付书供应;糕点加工用粮,一般根据季节和民间传统节日对糕点需求量,用粮单位造出计划,经批准,由粮食部门供应。

第四节 肉食品 副食品

一、肉食品

建国前,肉食品均由私人经营。猪肉、牛肉来源一般由屠户走乡串户收购或通过市场成交。鸡、鸭、鲜蛋为农民家庭副业,多系自产自销。

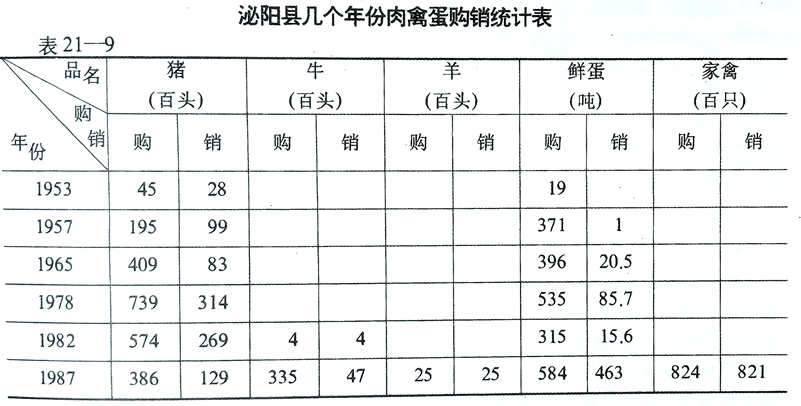

1952年县成立食品公司后,开始经营猪、牛、羊、鸡、鸭、鲜蛋等鲜活商品。1953年区政府所在集镇亦建立食品站,是年全县生猪存栏10万余头,除县内销售外,还销往驻马店、武汉等地。1958年取消农户“私养”方式,全部转为“公养”,集中办“万头猪场”,致使生猪大量病死,存栏下降。1959到1961年肉食供应紧缺,对病人、产妇实行凭证计划供应和高价销售,城镇居民仅在春节期间供应少量平价肉食。1961年贯彻国民经济调整方针,恢复农民家庭副业生产后,才有所好转。为保证市场供应和完成出口任务,并兼顾国家、集体、个人三者利益,1962年对猪、羊、蛋实行派养派购。食品经营部门与生产队签订交售合同,定期组织收购。对交售猪、羊、蛋者,奖给适量粮食、化肥、食糖或棉布等紧缺商品,鼓励农民多养多售。随着国民经济的调整,农贸市场的开放,生猪实行自养自销等措施,生猪生产得以较快恢复,年底生猪社会存栏近13万头。到1963年不但肉食、鲜蛋供求矛盾缓解,价格平稳,且有部分出口。

“文化大革命”时期,由于“左”倾错误影响,社员家庭副业和城乡个体商贩均以“资本主义尾巴”为名被强行取缔。对上市肉食、鸡蛋等商品限定价格,不准私人开屠行,强行将鸡蛋交售给外贸部门,致使肉食、鲜蛋供应再度紧张。1978年后,泌阳县大牲畜繁殖基地和生猪外贸基地县优势得以充分发挥,农村户户饲养牛、猪、羊、鸡,有的饲养牛十几头、几十头,成为养牛专业户、重点户。1987年全县大牲畜除出售和宰杀40128头外,尚存栏200572头,比1949年增长1.7倍,比1978年增长98.3%。1979到1987年生猪出栏率,比前30年总和增长22.6%。随着改革开放政策的贯彻执行,猪、牛、羊肉,活禽、鲜蛋大量上市,国营食品经营部门和私人屠行、牛肉锅互相竞争,服务态度有很大改善,市场空前活跃繁荣。

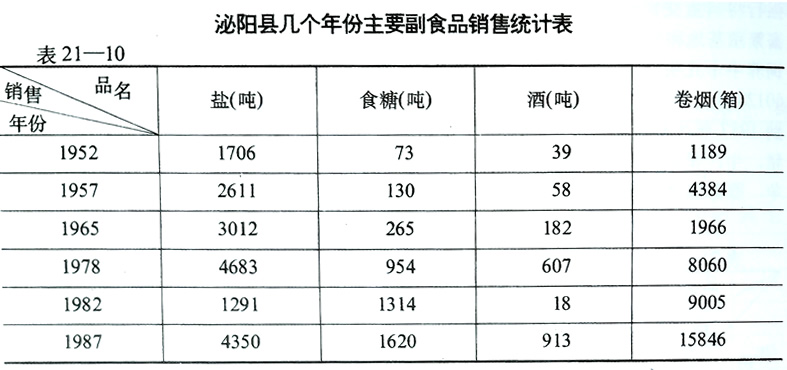

二、副食品

解放前,烟、酒、糖、食盐等副食品全由私人经营。抗日战争时期,交通中断,食盐供应奇缺,农民往往用50公斤左右小麦才能换1公斤食盐。建国后,1950年县成立酒类专卖处,随又组建供销社,国营、供销、个体商业共同经营副食品。1958年“大跃进”中,个体商贩被取消,集体商业、供销商业统统变成国营商业,副食品由糖烟酒公司、基层商业所经营。食盐、红糖、白糖为计划调拨,烟、酒、糕点、块糖、调味品等自行采购。是年县副食品加工厂建成,生产糕点、饼干、酱油、食醋、水果糖、挂面等。1959至1961年国家经济困难时期,副食品供应紧张,食糖、糕点、卷烟、曲酒等凭票计划供应,产妇、病人、缺乳婴儿凭医院证明每人每次购食糖500克。为货币回笼,缓和供求矛盾,设立专门商店,高价销售糖果、糕点、名牌烟、酒。1963年取消高价商品。1965年卷烟、糖果、糕点、酒等销售量比1956年分别增加2~5倍。“文化大革命”中,生产下降,副食品供应又一度紧张。好烟、好酒紧缺商品“走后门”、“批条子”才能买到。1979年以来,随着市场开放,副食品经营网点遍布城乡,品种不断增加,货源日益充足。到1987年经营副食品的国营、供销、集体、个体商业门店达2634个,从业人员4017人。由销售糖、烟、酒、糕点、盐、醋到罐头、奶制品、调味品、啤酒、健身酒等高级饮料和营养品。

第五节 物资供应

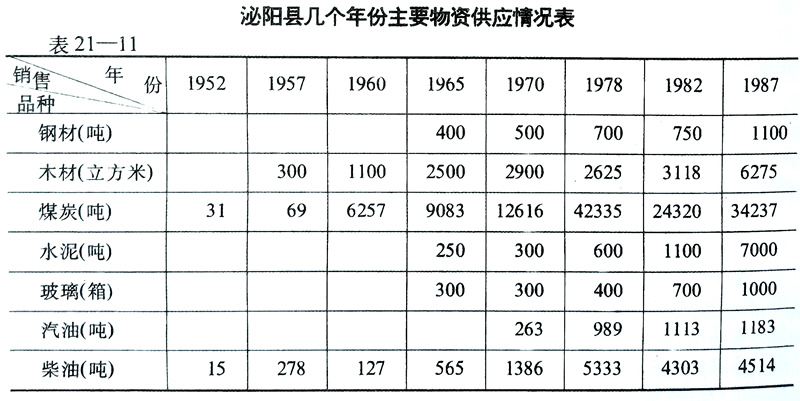

建国以来,泌阳县的物资供应,分为计划分配、计划外采购和废旧物资回收利用、物资调节等几种。供应方法是:由县计委提出分配计划,专业公司按计划供应到户;计划外物资供应,根据实际需要,保证重点,兼顾一般。1978年后实行计划为主,市场调节为辅的原则。为贯彻落实“改革、开放、搞活”的方针,各专业公司职工纠正了“物资不是商品”的错误观点,普遍开设门店,建立农村物资网点,搞多层次、多渠道购销,扭转了原来亏赔局面。1987年营业额1019万元,比1960年增长19倍。

一、金属材料

县内供应的金属制品有锡、铜、铅、锌、铝、钢材、铝材。钢材主要有圆钢、扁钢、角钢、槽钢、方钢、工字钢、丁字钢。管材及板材有焊管、镀锌管、无缝管、铸铁管以及各种碳素钢材、中板、薄板、镀锌板等。各种钢材长期以来都是按计划供应。1985年实行计划内和计划外两种价格,放开供应。计划外价格,高进高出,稍有盈利。

二、机电产品

县内经营的机电产品有统配机电产品、二类机电产品和三类机电产品。统配机电产品有汽车、电动机、气锤、车床、风机、工业锅炉等。二类和三类机电产品有工业轴承、电焊条、各种开关、仪表、按钮、磨具、刀具、量卡、丝锥、板牙、照明用线、高压用线等。1980年后除汽车等大型设备外,敞开供应。

三、建筑材料

县内经营的建筑材料有水泥、玻璃、油毡、沥青及各种石棉制品等。水泥1982年前来源于新乡、洛阳、焦作、郑州、湖南等地,1983年后主要来源于确山、南阳等地。为解决水泥供不应求矛盾,1970年续建县水泥厂,年产2500吨左右,自产自销。1987年全县水泥年销量比1961年增长47倍。

四、化工产品

县内经营的化工产品有轮胎、三角带、传送带、输水管、氧气管、乙炔管、硫酸、盐酸、冰醋酸、烧碱、纯碱、工业化肥、氯酸钾、氯化钾、立得粉等。县内化工厂家少、用量小,比较紧缺的“三酸两碱”都能按厂家需要计划供货,1980年后,敞开供应。

五、木材

县内木材经营分国家经营和市场自由交易两种。国家经营的木材由国家调拨分配。销售按县计委分配计划供应。1985年后购进了一大批计划外木材,缓解了供需矛盾。供应的木材多是南方材,只有少量东北材和进口材。其材种有圆木、方木、檩条、锯材、车辆材、造船材、坑木、桩木、杉条、板材以及木材加工制品胶合板、纤维板、刨花板等。

在木材公司成立前,集镇木材自由市场对调节供需曾起积极作用,合作化后自行消失,中共十一届三中全会后逐渐恢复。较大的有涧岭店木材市场,国营、集体、个体商贩和农民均在此设点,木材堆积有时占地数百亩。树种有松、柏、椿、楝、杨、柳、刺槐等,成为泌、唐两县交界处最大木材集散地。

六、煤炭

建国初期,泌阳县仅洪炉、锻、铸造业使用少量煤炭,1952年销售31吨。1958年“大办钢铁”时,城关、春水、官庄等地建冶炼炉3931座,加之城乡实行“食堂化”,年耗煤猛增到17646吨。1962年调整后,下降为6144吨。1969年煤炭实行计划供应,非农业人口由煤建公司按人口定量供应,亏赔额由上级补贴。工业用煤按计划供应。“75·8”特大水灾后,为扶持群众烧砖瓦建房,供应大量救灾煤,1977年全县销售煤达49919吨。随着城乡人民生活逐步富裕,居民大量烧砖瓦新建和翻修房屋,用煤量大幅度增长,1985年达51200吨。

煤炭来源全部由平顶山、焦作、密县等地计划调入。为缓解供需矛盾,1970年后采购部分落地煤和小窑煤。品种主要有烟煤和无烟煤两种。无烟煤有焦末、水冶煤、济源煤、大禹沟煤等;烟煤有平顶山煤、梁洼煤、韩庄煤、朝川煤、梨园煤、新恒煤等。炭有焦炭。

七、石油

清宣统元年(1909年)泌阳商人从唐河购进煤油,称为“洋油”,县城居民始用煤油照明。民国元年(1912年)城关兼营煤油的33家。民国13年城关“德记”商行从驻马店购进煤油在县城批发。

建国后,1952年煤油销售15吨。随着工农业生产的发展,动力机械的增多,经营品种由煤油扩大到汽油、柴油、润滑油等。三年自然灾害期间,由于苏联拒供石油,市场购销一度短缺,石油实行计划供应。我国大庆油田开采后,1963年石油供应缓和,是年全县销售563吨。1975年8月遭特大洪水灾害时,全国各地支援泌阳县大批农业机械,帮助灾民恢复生产和解决群众生活困难,石油销售量增至6737吨。1979年以来,由于机动车辆急剧增加,石油公司虽采购部分计划外石油,仍不能满足供应。1986年下半年进货指标落空,石油供应仅为正常年份的64.6%,时有“走后门”不正之风出现。

八、液化汽

1982年河南油田下二门油矿廉价售给县城液化汽罐48个,月供气1吨,由单位到桐柏县双河油田静化站购买,为泌阳县用液化汽做饭之始。1985年液化汽用户增到1100户,气罐1700个,供气矛盾突出,虽每罐汽价涨至15元,仍不能满足需要。

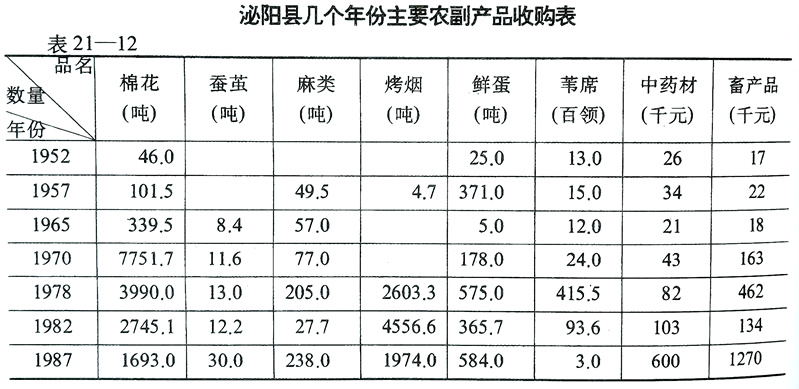

第六节 农副产品

国家对农副产品采购实行“统购”、“派购”、“换购”、“议购”等形式。对粮、棉、油一类物资实行统购加奖售,对猪、羊、禽、蛋等二类物资实行派购加奖售,对牛、羊皮,部分中药材等32种农副产品实行收购加奖售。同时,国家拿出一部分群众需要的日用工业品换购农副产品。进入80年代后,农民经济意识增强,农副产品品种、数量大增。1987年农副产品收购总值达11795万元,比1965年增长10.7倍,比1952年增长20倍。

一、棉花购销

1955年棉花统购前,国家号召农民交售“爱国棉”,允许棉花上市交易。统购后,停止自由买卖。为支援棉花生产,国家(供销社为代表)与产棉社、队签订预购合同,发放预付定金,供植棉队在棉花生长过程中购买化肥、农药、农械等物资。超交皮棉50公斤以上的队,可以多留,并奖励粮食、布证、化肥和当时紧缺物资。1970年收购皮棉7751.7吨,比1952年增长167倍。1979年后,对超购部分加价30%,后又多次提高棉花收购价格,激发了棉农生产积极性,棉花产量持续增长。由于国家限产压库,致使1983~1984年出现售棉难、调棉难现象。城关收购点售棉队伍长达1.5公里,需等三、四天才能卖掉棉花。1985年棉花种植面积大减。到1987年收购皮棉仅为1970年的21.8%。棉花销售随区划变动,先后由南阳、驻马店地区棉麻公司负责调拨。对非农业人口生活用棉,按计划均分调剂使用。进入80年代后,已能满足需要。

二、烟叶购销

民国年间,泌阳烟叶由商贩运往遂平、汝南、驻马店销售,价格不稳,烟草生产发展缓慢。建国初,县内沙河店、城关曾组织卷烟生产,烟草种植面积扩大,1949年收购烟叶8.5万公斤,后因烟厂停办,烟草生产锐减。1973年后,地方可从烟叶收购价中获取40%的税收,烟草生产迅猛发展。1984年种植2.1万亩,收购烟叶257万公斤,1985年扩种5.8万亩,收购592万公斤,农民仍有大量烟叶待售,但烟厂拒收计划外或较低级的烟叶,农民种烟情绪受挫,1986年仅收购烟叶96万公斤,为上年的16.9%。

三、土特产品购销

1951年供销合作社收购中药材、山货和条编(萝头、条筐)等,以后收购品种逐年增多,收购数量起伏不定。收购品种:中药材有全虫、桔梗、山楂、柴胡、槐米等;果品有苹果、大枣、板栗、梨、柿饼等;林产类有蚕茧、茶叶;畜产品有牛、羊皮,毛、蛋、杂骨等,以及苇席、红麻、白菜籽、红薯干、粉条、粉面、粉渣、蜂蜜、花生、绿豆、黄豆、油菜籽等数十种。1953年收购桔梗2.7万公斤,因销路不畅而大量霉变。之后,桔梗走俏,曾远销香港、日本、新加坡、泰国。1954年收购“泌阳瓢梨”240多万公斤,远销武汉、香港等地;1963年收购槐米2万公斤,远销香港和日本;1966年收购大枣100多万公斤,销往湖北等地;1967年收购蚕茧48.38万公斤,经缫丝后,出口西德、美国、加拿大。因很多品种产量不稳或销路不畅,产量起伏很大。

四、废品收购

1952年供销合作社开展废旧物资回收业务。收购杂铜、烂铁、废铝、废锡,是年仅回收废铁19吨,其它物资甚少。1956年全县开展收购土产废品“千元万户”活动,对破全鞋、碎布、故棉、麻绳头、废橡胶、废纸、酒瓶、碎玻璃、杂骨等都进行回收。1958年“大办钢铁”时,提出收购废钢铁要“翻箱倒柜,点滴不漏”的口号。把任务分包到各单位和农户,当年回收废品512吨,其中废钢铁125吨。“文化大革命”中,废纸收购量大增。80年代以后,物资、供销系统、郭集酒厂对废品回收都很重视,多次组织职工突击收购,利用小商小贩游乡串户收购,形成国营、集体、工厂、个体争相回收废旧物资。到1987年全县共回收废钢铁5563吨,造纸原料409吨,郭集酒厂回收酒瓶占年用量的40%。