第五章 畜 牧

第一节 发展概况

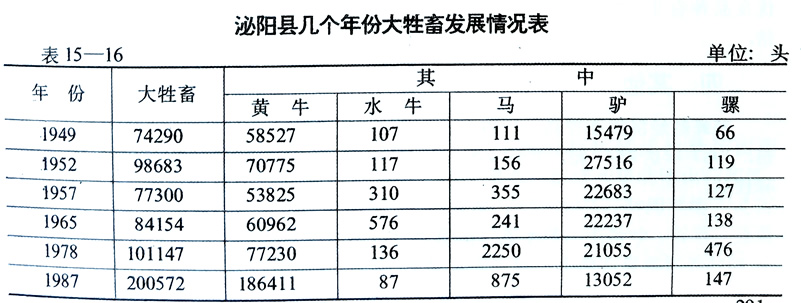

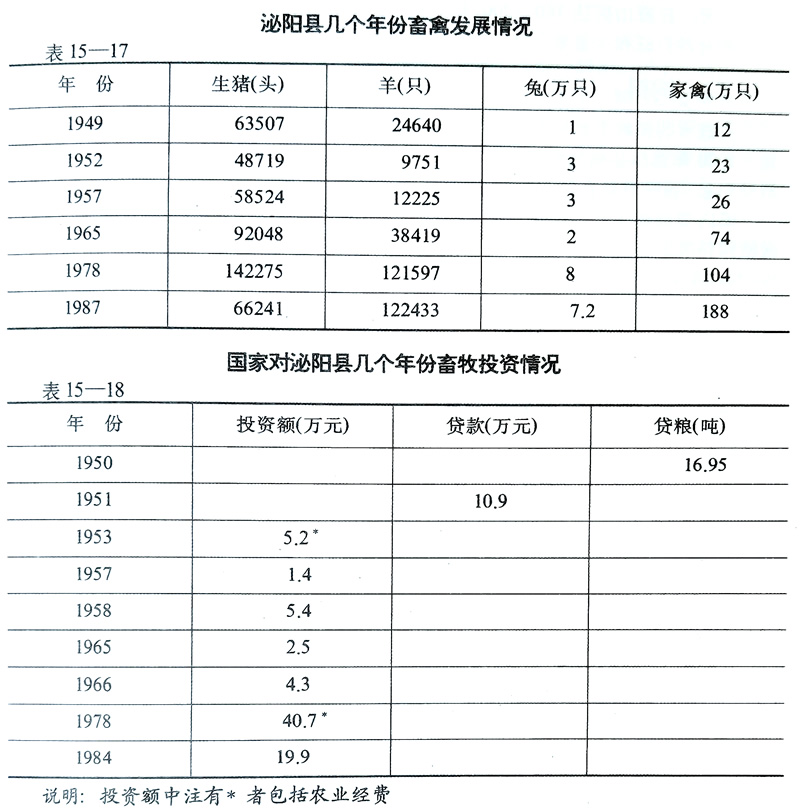

泌阳山丘面积大,水草丰盛,发展畜牧业有得天独厚的条件。汉代已有专以牧羊为业的“羊栅”(以木杆作篱笆圈地为栅),即今羊册镇。嗣后,境内畜牧业一直处于自然发展状态。由于历代统治阶级对畜牧业漠不关心,饲养管理粗放,疫病流行猖獗,加之兵匪骚扰,灾害不断,因而畜禽存栏量小,死亡率高。1949年有大家畜74290头,家禽12万只。畜牧业产值仅800万元。

建国后,党和政府十分重视畜牧业的发展。1950年,因遭涝灾发生牛疫,南阳专署3次派兽医人员来县帮助防治。1951年土改时,没收、征收地主、富农3702头大牲畜,分给贫苦农民。同时又发放牲畜贷款,扶持农民购买牲畜。1952年春,县政府组织全县种畜比赛,对优良种畜及饲养员予以物质奖励,鼓励发展畜牧业。1954年县人民政府发出布告,实行繁殖奖励政策,严禁宰杀耕畜。是年底,大牲畜发展到113502头,比1949年增长52.9%。其他畜禽也有很大发展。

1955年饲养方式由小槽喂养改为大槽喂养,因缺乏经验,责任不明确,报酬不合理,挫伤了饲养员的积极性。次年,又因麦草霉烂,饲草不足,致使牲畜瘦弱死亡7400头。1957年春,大牲畜继续瘦弱死亡,造成春耕困难,不少地方出现人拉犁、拉耙、拉车现象。至年底,大牲畜下降到77300头,比1954年下降32%,是建国后大牲畜存栏最低的一年。1958年,大家畜存栏82215头,生猪9.2万头,家禽26万只,呈回升趋势。但在1959~1961年三年经济困难时期,畜牧业又遭受严重损失。1961年贯彻中央“十二条”和人民公社“六十条”,执行“调整、巩固、充实、提高”方针和“三级所有,队为基础”的管理体制,将大牲畜所有权下放到生产队,恢复小槽喂养,养用合一,分包到户饲养管理,同时允许社员私养1至2头大牲畜,畜牧业才得到恢复和发展。1963年国务院批准泌阳县为生猪外贸基地县。是年4月,农业部确定泌阳县为全国大牲畜繁殖基地之后,畜牧业生产始有较快发展。至1968年,大牲畜存栏 109281头,比1963年增加29393头,增长26.9%。生猪发展到11.4万头,比1963年增长16.2%。家禽102万只,增长30.7%。

“文化大革命”开始后,由于极左路线干扰,把社员私养牲畜当作“资本主义”批判,障碍了大牲畜的正常发展。实行联产承包生产责任制后,调动了农民饲养畜禽的积极性,畜牧业得到更快发展。1983年境内涌现出畜牧专业户和重点户8803户,其中大家畜重点户5420户,养鸡专业户422户,个体种畜饲养户135户。1984年县委、县政府提出“以农业为基础,以畜牧、乡镇企业为两翼”的方针后,当年全县猪、牛、羊、禽肉总产量达到7000多吨,蛋8000吨,人均10公斤肉,10.5公斤蛋。畜牧业产值2563万元,占农业总产值的13%,人均收入55.26元。1987年底,大牲畜存栏200572头,居全省首位。生猪因饲料价高,猪肉市场疲软,呈下降趋势。羊、兔、家禽持稳步发展状态,是年畜牧业产值3227万元,占农业总产值的15%,比1984年增长25.8%。

第二节 品种结构

一、大牲畜

牛 有南阳黄牛、杂色牛、水牛、奶牛。泌阳是南阳黄牛集中产区之一。1980年,全县牛存栏80557头,在畜禽结构中居首位。其中南阳牛7.25万头,占牛总数的89.9%;杂色牛7912头,占总头数9.8%;水牛138头,占总头数0.2%;荷兰奶牛7头。每百亩耕地拥有7.1头到13头的有马谷田、黄山口、板桥、大路庄、贾楼5个乡。

牛一直为县内农村耕地、运输的主要动力。且肉可食,皮可制革,经济价值较高,深受农民喜爱。牛有性温和,易饲养,疾病少,繁殖快等优点。广大农民都把牛视为“宝贝”,泌阳一向以发展南阳牛为主,各乡、镇均建立有配种站,进行淘劣去杂,择优选配,扩大了南阳牛的数量(详见本章第五节)。

驴 有泌阳驴和矮型杂色驴两种。在大家畜数量中居第二位。可用于拉磨、运输、耕地、打场等多种农活。成年公驴挽力为140至280公斤,母驴为140至260公斤。标准泌阳驴多分布在赊湾、官庄、羊册等乡镇。灰色杂驴多分布在山区、丘陵区。泌阳驴以其品种优良驰名中外(详见本章第四节)。

骡、马 在大家畜中为数很少。解放前多为富户饲养,用于单骑、拉轿车、马车和驮运货物。解放后,饲养量仍很少。1987年全县仅有1022匹,占大家畜总头数的0.5%。因骡马饲养管理要求高,谷草缺乏,农民喜养牛驴而不愿养骡马,所以发展不快。“75.8”特大洪水后,国家从新疆、内蒙古等地支援一部分马,多分布在沙河店、板桥、老河等乡,由于缺乏管理经验,存量很少。境内马种有新疆伊犁马、蒙古马、河南土种马,另引进有俄罗斯马和河南轻挽马,几种马杂交后,品种混杂,体型不一。现有母马除作少量役用外,主要用于繁殖骡子。

二、小家畜

猪境内农家普遍喂养,少者1头,多者数头。在畜禽结构中居第三位。一可增加经济收入或年节宰杀自食,二可积肥。1949年存栏6.4万头,1953年发展到9.9万头,增长54.3%。品种均系土种黑猪。1957年引进巴克夏、岳克夏良种猪。1963年省确定泌阳为生猪外贸基地县之后,发展尤快。1978年发展到14.2万头,比1953年增长43%。存栏最多是1977年16万多头,活猪出口最高年份是1972年,7万多头。1980年引进丹麦瘦肉型长白猪与巴克夏、岳克夏猪杂交,成为混种猪。出于外贸需要,又不断引进良种杂交,以供出口。但由于粮价提高,养猪成本高、不合算,群众愿养大家畜,而不愿养猪。1980年后则处下降趋势。1985年存栏9万头,1987年存栏6.6万头。

羊 品种有绵羊、山羊、奶山羊。1949年存栏2.4万只。1964年引进新疆细毛羊和土种大尾羊杂交,1962年发展到13.7万只。“文化大革命”初,提出“杀黑”(猪)、“灭白”(羊),“割资本主义尾巴”,1967年下降至4.6万只,比1962年下降66.4%。1980年全县存栏7.8万只,其中绵羊占49.9%。绵羊又分新疆细毛羊、土种大尾羊和改良羊。改良羊属肉毛兼用型,体格中等,耐粗饲,适应性强,平均体重42.1公斤,年产毛10公斤左右。山羊多系土种,体型较大,平均体重20.5公斤,肉鲜美,屠宰率达42%。板皮致密柔软,厚薄均匀;弹性好,拉力强,系制革工业重要原料。奶山羊为数很少。1987年全县羊存栏12.2万只,比1967年增长1.6倍多。

兔 解放后一直是发展趋势。1949年1万只,1978年8万只,1981年兔毛畅销,全县饲养量高达30万只。之后,销售迟滞,养兔数量大减。1987年7.2万只。兔的品种有安哥拉、日本大耳、中国长毛。其中以安哥拉杂交型较多。成年兔体重平均2~3公斤,年产毛量150~300克。

貂、鹿 境内为数很少。因饲养技术低,销路不畅,发展缓慢。

三、家禽

县内家禽种类有鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑。其中鸡数量居首位。鸡的品种主要为土种柴鸡。解放后,引进推广了固始鸡、来亨鸡、生产白、洛斯鸡。鸭、鹅饲养量少,引进优良品种有北京鸭、百草鹅等。1987年全县饲养家禽188万只,比1949年增长约15倍。

四、其他

养蜂的经济效益较高。1949年全县有蜂300箱,1957年发展到1410箱,增长3.7倍,1987年达8841箱。又比1957年增长5倍多。蜂蜜既可入药,又是人民生活中调味佳品。

第三节 饲草 饲料

一、饲草

泌阳天然草场117万亩,占总土地面积29%,占驻马店地区成片草场面积56.3%。饲草种类有黄陂草、白草等20余种,分布于泌东、泌南和泌北浅山丘陵区。南部草场覆盖率平均为65~70%,北部土层薄,覆盖率为45~50%;林间草场72.4万亩,年产草30.5万吨。用作饲草的农作物秸杆有麦秸、玉米杆、玉米叶、谷草、豆角皮、豆杆、豆叶等10余种及各种糠类,年产量为22.5万吨。平原割青草饲养时间90~120天,丘陵山区达180~200天,年收贮青干草6.4万吨。少数村种苏丹草,国营牧场种有沙打旺和少量聚合草、硷草。全县年产草总量59.4万吨,利用率为46%。

二、饲料

大家畜的饲料主要是大豆、豌豆,其次是玉米、薯类、渣类、麸皮、饼类和其他杂粮。1980年集体留精饲料18250吨,奖售饲料粮2525吨,另有家禽饲料750吨,共计21525吨。占全县粮食总产的12.4%。

境内粮油加工年产渣类22400吨,麸皮16425吨,饼类10950吨。渣类和麸皮多做精饲料喂家畜,利用率90%以上。1983年县建成饲料加工厂1座,当年产混合饲料580吨,后经扩建,1987年产饲料6707吨。

第四节 泌阳驴

一、品种特征、特性

泌阳驴是我国地方优良驴种之一。因泌阳为中心产地故名。标准泌阳驴特征是:体大结实,外貌秀丽,结构紧凑,肌肉丰满,被毛细密,色黑似锦缎,咀头周围、眼圈及下腹部为粉白色,俗称“三白驴”。群谚:“泌阳驴,缎子黑,粉鼻子粉眼白肚皮”。特性是:性情活泼,役用性能好,抗病能力和适应性强,遗传性稳定,有“铁驴”之誉。用于耕地或拉磨,较其它杂色驴速度快,功效高。一般中等驴每天拉磨两套,每套使役3~4小时,可磨粮食30~40公斤。最大挽力280公斤,最小120公斤。驮运60~100公斤,日可行30~50公里。70年代以来,随着机械的发展,役用价值减低,但在山区仍是农民耕种、拉运的主要动力。同时驴肉亦可食,驴皮可制驴皮胶(阿胶)。

泌阳驴生长发育很快,繁殖能力强。2岁开始胸围超过体高、体长,至3岁这种差别显著。3岁后,生长逐渐变慢。公驴1~1.5岁性成熟,初配年龄为2.5~3岁。成年公驴每天采精(或本交)1次为宜,平均采精量为64.9毫升,精子密度中等,活力在0.8以上。母驴9~12月龄性成熟,繁殖率为65~70%,营养好的母驴终生可产驹14~15头。初配龄为2~2.5岁。全年发情,但多集中在3~6月份,发情周期18~21天,发情持续期4~7天。发情期以母驴咀唇上下不断吧动为特征。受胎率在70%以上。交配一般是“老配早,少配晚,不老不少配中间”。妊娠期平均为357.4天。一般3年2驹,幼驹初生体重为20~30公斤,繁殖年龄15~18岁。

二、品种成因

驴是多种经济用途的役畜,田间耕、耙,长途驮运,短途拉载,妇幼乘骑,拉磨轧场等均可胜任。泌阳气候温和,适宜动物生长。地势较高,全年干燥,农作物丰盛,喂驴的各种草料均有,又有平缓牧坡河滩可供放牧,具有发展畜牧业得天独厚的自然条件。经过长期选育,加之群众喜养大驴,讲究毛色和体格,逐步使泌阳驴成为外貌特征和固有的生物学特征独特的优良品种。

三、产地分布

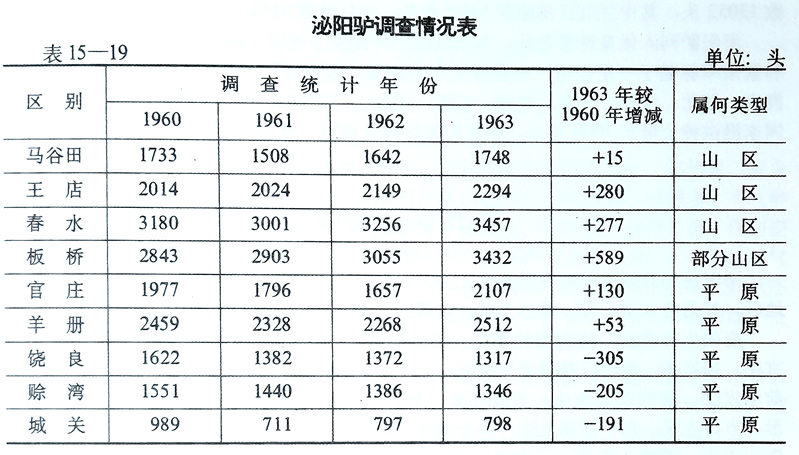

泌阳驴中心产区在泌阳县境,并分布于唐河、社旗、方城、舞阳、遂平、确山、桐柏等邻县。县内集中产区多分布于平原和河冲地带(羊册、官庄、赊湾及春水等乡)。由于农业机械的发展和利用,以及使役和牧草等原因,60年代后平原区的饲养量有所减少,山区的饲养量逐渐增多。1963年10月省农业厅调查发现,山区饲养量普遍增加,而3个平原区3年减少701头。其中赊湾区赊湾大队张庄村,1958年全村还有体高130厘米以上母驴8头,是年只剩2头。

四、饲养管理

泌阳驴的精饲料有大麦、豆类及饼渣、麸皮、玉米、红薯干、油饼等,粗饲料有谷草、麦秸、麦糠、角皮、红薯秧、花生秧、玉米秆、玉米叶、高粱叶和青干草等。群众还素有喂“花草”习惯,将麦秸和花生秧、角皮等混喂,以增强适口性和提高饲草的营养价值。驴在夜间吃草到一定时辰,引吭长嘶,且一处有声,四处附和,此起彼伏,连续数十分钟,是谓“夜鸣应更”。成驴每天需喂草4~6公斤,精料0.5~1.5公斤,少给勤添,先粗后精。除中午饲喂1~2小时外,以晚上饲喂为主。

泌阳驴同其它驴一样,怕冷不怕热,有“寒骨驴”之称。四季需饮温水,夏季应防暴雨淋,冬季畜舍要保温。役后应让驴打滚落汗,不能拴在屋檐下或风口处,饮水要“三提缰”,不可“热肚子饮水”,防止饮水过急过猛。

五、发展状况

1956年泌阳驴始被国内养马专家赏识,并予推崇。1957年2月北京农业展览馆第一次展出“标准泌阳驴”后,进一步引起国内外专家的赞许、重视,列入全国四大优良驴种之一。为大力繁育泌阳驴,1962年县委、县人委决定将原曾沟牧场改为泌阳驴良种繁育场,专门繁殖培育泌阳驴。同时,建立社、队配种站207个,选配种畜400头,推广人工授精技术,不断提高泌阳驴的质量。1963年全县驴总数为20256头,其中“三白”泌阳驴6522头,占总数的32.2%。同年农业部确定泌阳为全国大牲畜繁殖基地县后,县即将羊册、官庄、赊湾3个区17个大队定为泌阳驴选育区,不久又扩展为31个大队。对选育大队投资10万元,予以扶持。1965年驴总数22237头,“三白”泌阳驴8717头,占39.2%;1980年22564头,“三白”泌阳驴8439头,占37.4%。1987年驴总数13052头,其中“三白”泌阳驴5400余头,占总驴数41%。

泌阳驴列入优良种畜之后,不仅给国内外提供了种驴,同时对我国小型毛驴的改良和繁殖军骡起了一定作用。全县曾先后为北京、黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古、山西、湖南、湖北、安徽、云南、贵州、甘肃、福建、广东等省市自治区驻军和朝鲜、越南等国家提供种公母驴7000多头,为泌阳在国内外赢得了荣誉。

第五节 南阳牛

泌阳是饲养繁殖南阳牛基地县之一。南阳牛系役肉兼用型的优良品种,盛产于南阳地区。其毛色分黄、红、草白三种,以黄色最多,故称南阳黄牛。

南阳牛分高脚、矮脚两种类型。在泌阳县高脚牛主要分布于羊册、郭集、泰山庙、官庄、杨家集、赊湾、花园等平原区。特征为:结构紧凑,皮薄毛细,肌肉丰满。公牛前驱发达,肩峰明显突出,背腰平直,腹部充实,四肢强健,蹄质坚硬,头部呈三角形,方口大眼。母牛后驱发达,高于前驱。矮脚牛主要分布于象河、春水、黄山口、付庄、王店、贾楼、高邑、马谷田、陈庄等浅山丘陵区。特征为:肩峰发达,四肢粗壮,蹄甲坚硬耐磨,适于山坡放牧,俗称“爬山虎”。1982年全县各类耕牛存栏11.2万头,其中高脚牛占42.3%,矮脚牛占57.7%。

南阳牛系晚熟畜种。公牛初配年龄1.5~2岁,2~4岁配种能力最强。一般1头种公牛每天可本交配种1~2次,全年可配150~200头。人工授精每次采精5毫升,密度每毫升精子11亿。每头公牛年可负担500~1000头母牛的配种任务。母牛初配年龄为2~2.5岁,也有少数1~1.5岁早熟配种的。3~10岁繁育能力最强。营养好的母牛18或20岁才终止发情。母牛发情周期17~25天,平均21天,发情持续期8~30小时,平均19小时。母牛孕期为280~300天,大多是3年2胎,少数1年1胎。一头母牛终生产犊8~10头,最多15头,繁殖年限可达17岁,有的可达20岁。

南阳牛役用性能强,一般2岁开始使役,4~6岁体力最好,宜于耕地、拉车。-犋公牛日耕地3~4亩,母牛日耕地2~3亩。公牛平均挽力308公斤,母牛240公斤。高脚牛速力高于矮脚牛,矮脚牛持久力高于高脚牛。

南阳牛肌肉丰满,肉质呈明显大理纹状,肉用性能良好,营养价值高,净肉率达44%,是理想的瘦肉型食品。1985年8月县外贸公司挂牌试销至香港279头,平均每头重400公斤。

县内山坡面积大,具有繁育南阳牛的良好条件,每年5至10月都可放牧,牛的饲草、饲料亦相当充足。同时,广大农民又有丰富的饲养管理经验,因此,南阳牛的繁育和发展经久不衰。民国年间,南阳牛均系农民自发饲养。建国后,党和政府高度重视,扶持发展。1978年采用牛冷冻精液配种。1980年确定羊册、泰山庙、官庄、杨集、赊湾5个公社为南阳牛繁育基地。由于加强了配种选种与饲养管理,放宽政策,鼓励群众自养自繁,大力发展,至1987年全县出现养牛专业户111家。年底,南阳牛共存栏186406头。

第六节 疫病防治

一、疫病

传染病 境内牲畜的传染病主要有18种。其中人畜共患的有炭疽、破伤风、狂犬病3种,以狂犬病危害最大。大家畜传染病有马鼻疽、马传染性贫血、马腺疫、牛气肿疽、牛流感、牛恶性卡他热。猪的传染病有猪瘟、猪肺疫、猪丹毒、猪喘气病、仔猪副伤寒、仔猪白痢、猪传染性胃肠炎、猪5号病8种,危害严重的是猪瘟、5号病、喘气病、胃肠炎。建国后,随着外地畜种的引进与畜产品的购进,使传染病由原来散发状态进而扩散流行。部分传染病还受自然灾害、季节的影响,一般在春、秋二季和阴雨、低温、潮湿时节发生。

普通病 牲畜普通病在全县各地均有发生。主要有牛前胃弛缓、瘤胃积食、瘤胃鼓气、瓣胃阻塞、创伤性网胃炎、真胃炎、肠炎、四肢病、支气管炎、马驴肠便秘、难产、不孕、消化不良、感冒、肠痉孪、胃扩涨、猪肠炎、猪肺疫等。其中发病较多的是肠炎、肺炎、感冒3种。普通病以消化道病居多,大家畜占66.8%,猪占34.6%。尤以牛第三胃阻塞为多,1980年发病422头,1981年发病392头,1982年发病259头。

中毒病 常见的有11种:氢氰酸中毒、氟乙酰铵中毒、亚硝酸盐中毒、有机磷中毒、有机氯中毒、蓖麻叶中毒、红薯黑斑病中毒、棉籽饼中毒、霉变饲料中毒、牛槲叶中毒,其中危害较重的是红薯黑斑病、牛槲叶和有机磷中毒。1987年,红薯黑斑病中毒基本得到控制。

寄生虫病 泌阳牲畜寄生虫病种类繁多,分布较广,危害严重。主要有25种。其中危害严重的是疥癣、蛔虫病、猪赖头病、牛羊莫尼次绦虫病、捻转尾虫、牛皮蝇、羊鼻皮蝇、牛焦虫病、猪肺丝虫病、马胃蝇、牛羊肝片吸虫病。

代谢病 常见的多属蛋白质、维生素A、B、D及钙磷缺乏比例失调证。主要疾病有软骨病、夜盲症、仔猪贫血、犊牛先天性软瘫、先天性害眼、死胎、胎水肿等。

二、防治

解放前,畜禽疫病仅靠民间少数私人经营的中兽医治疗。他们运用针灸、中草药或炮制的膏、丹、丸、散等治疗畜禽常见病,也有一些用民间流传的土单验方及一些祖传秘方治疗。解放后,人民政府十分重视畜禽疫病防治工作。1951年县兽医站建立,组织民间中兽医,配合省、专防疫队开展防疫灭病工作。1953年3月县畜牧兽医工作站建立,负责全县畜牧的发展、防疫、动检等工作。1958年全县建兽医院、所40余处,配兽医185名。1959年县成立兽医防疫指挥部,兽医院、所扩建至78处,兽医队伍壮大到380人。同时培训1500名畜牧兽医防疫员,初步形成防疫网。1963年2月县人民委员会作出《屠宰检查和检疫规定》,防疫制度逐步建立和健全。1987年全县畜牧兽医科技人员157人(内有畜牧兽医师6人,助理畜牧兽医师21人),农民兽医技术员176人,基层防疫员397人。经过长期防治,现已消灭气肿疽、猪肺疫、马鼻疽、马传染性贫血4种疫病。已控制仔猪副伤寒、猪喘气病两种。狂犬病、炭疽、猪丹毒、猪五号病及猪瘟5种疫病得到基本控制。