第二章 交 通

第一节 道 路

一、古道 关隘

夏路 战国时,楚怀王六年(前323年),从楚国北部修筑通向华夏(中原)的大道,称夏路。此路由鄂(今湖北鄂城)乘船到方城(今河南省叶县西南保安)改乘车经象禾(今泌阳县象河关)、畐焚(今遂平县城)、繁阳关(今新蔡县城北)入安徽省,是经泌阳境最早的商运古道。

宛、汝道 秦汉以后,南阳郡至汝南郡有两条古道经泌阳。南道:由唐河县涧岭店入境,经赊湾、泌阳县城、王店、邓庄铺东入确山县境。北道:自今社旗县入境,经古城寨、桃花店、牛蹄、沙河店的崔庄入遂平县境。唐元和十二年(817年),李愬平蔡州(今汝南)就是经此两路出奇制胜的。

关隘 象河关(亦称泻关),古名象禾,位于县城东北51公里处。公元前656年,楚成王在此修长城(称楚方城),置关隘,屯以重兵扼守。楚长城系中国历史上最早的长城之一。明、清两代均在此设巡检司。

二、公路

(一)省道

1.南驻路 西起南阳东至驻马店。民国前为驿道。民国元年(1912年),拓宽为公路。民国14年,北洋政府交通部定为省道开始修建,至民国16年通汽车。民国27年,为阻止日军西犯,泌阳县政府奉上级指示炸桥断路,交通中断。1949年人民政府组织沿线群众对原公路进行修复。1951年南驻路列为省道。原从唐河县涧岭店入境,经赊湾、泌阳、二铺、贾楼、竹林、牛蹄、板桥、沙河店至崔庄出境,境内长82.5公里。是年,因修板桥水库国家投资6万元,将板(桥)竹(林)段北移改线16公里。1954年又将贾楼至竹林段改道至十八里岗增加里程2公里。1955年为改善路况,省投资15.2万元,进行拓宽和整修。1961年改为南(阳)新(蔡)路,1973年省投资140万元,将驻板段改建为白灰土底层渣油表处路面。1975年8月板桥水库垮坝,板桥至沙河店段路基全部冲毁,后经开封、新乡公路工程队和人民解放军支援抢修恢复通车。1982年省决定将南驻路改道,西从社旗人境,经郭集、古城、羊册、黄山口、春水至毛胡张交原线出境,全长142.9公里,境内长76.3公里。路面除板桥以东为渣油路面外,其余全为沙石路面。1985年驻板段路基由8.5米加宽为13米。

2.确内路(原为确泌路)东起确山西至内乡。自确山县城到竹沟入泌阳县境,经大路庄、王店、二铺至泌阳。境内长39.6公里。1976年为开发老区经济和军事需要,省将该路定为“411”公路,向西延伸至内乡,全线长271公里,至赊湾出境,境内长54.6公里。省投资830万元,按三级公路设计,改建为碎石底层,铺筑沙石路面,1978年停建,1981年续修,由竹沟至泌阳二铺段铺设渣油路面,1985年6月竣工通车,是时定名为确内路。1987年又铺筑泌阳至二铺段8.7公里渣油表处路面。

3.许泌路 由许昌经舞钢至泌阳。全长163公里,境内经象河、春水、毛胡张、付庄、贾楼、二铺至泌阳。境内长51.8公里。(与南驻路重复6.6公里,与确内路重复10公里),属3级公路,道班养护,全线绿化,晴雨通车。建国前此路为弯曲的山乡土路。1958年在“大办钢铁”时,改为简易砾石路面。1970年建立舞钢工区后列为省道。路基拓宽为10米,路面宽3至4米。1975年8月洪水冲毁象河漫水桥路面,1981年省投资3.7万元修建象河桥。

(二)县道

1.泌郭路 泌阳经官庄、羊册至郭集,全长45公里(南驻路的羊册至郭集重复段13.6公里)。道班养护,全线绿化。此路原为牛车路,弯曲狭窄,桥涵残缺,1958年拓宽、整修为简易公路后开始通汽车。1959至1962年,省外贸部门为扶持羊册白菜外运,投资3万元进行改线取直。1965年定为4级公路,路基宽12米,路面宽5米,沙石路面。为境内西北部的主要干线公路。

2.泌毛路 自泌阳县城起经马谷田、堡子、至桐柏县的毛集镇,全长39.4公里,境内长29.6公里,属4级公路,群众养护。此路原为弯曲的牛车古道,1952年泌阳至马谷田段进行填坑补凹,截弯取直,1958年10月改线加宽成简易公路,并延伸至毛集镇,路基拓宽到8至12米,路面宽4米,沙石路面。为境内沟通东南各地的交通要道。

3.泌程路 由泌阳县城起经陈庄、高店至程店,全长20.8公里,属4级公路,群众养护。此路原为牛车道,1958年拓宽改线为简易公路。1978年河南油田在下二门一带开采石油后,路况得到改善,路基加宽到9米,路面宽4米,碎石路面,是泌阳沟通西南部的主要交通线。

4.泌杨路 由泌阳县城至杨家集,全长12公里,属4级公路,群众养护。此路原为牛车道,1986年改修为简易公路,土路面,路基宽10米,路面宽4米。

(三)乡道

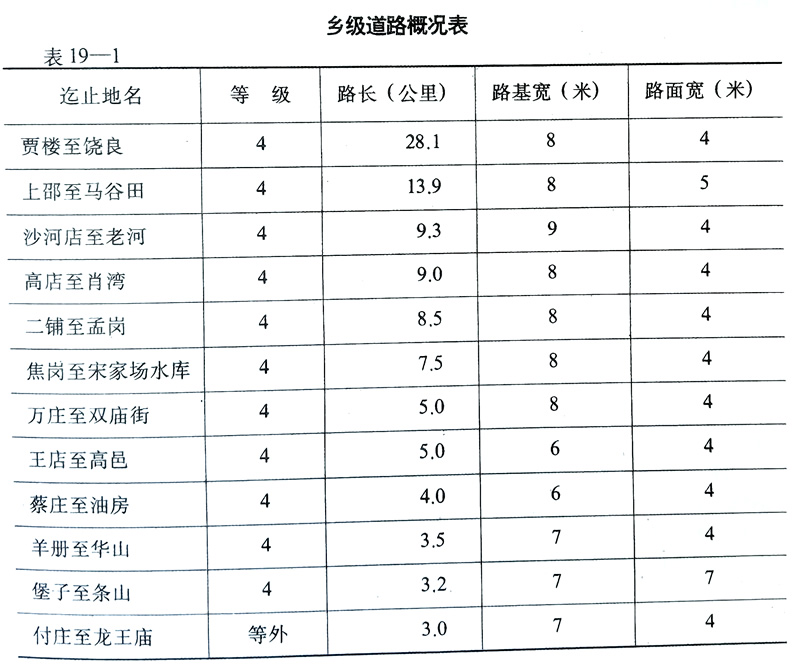

民国29年(1940年)国民革命军六十八军刘汝明部在驻防官庄、羊册一带时,为军事需要,修筑毛(胡张)郭(集)、夏(庄)古(城寨)和夏(庄)官(庄)3条乡村便道,全长60公里,泌阳解放时废。建国后先后修筑乡道12条长100公里。至1987年达到乡与乡均通汽车。

三、地方铁路

明泌铁路 此路从明港起经桐柏毛集至泌阳县城止,为762毫米窄轨铁路,正线长79.6公里。1986年全线通车。

1976年初,信阳钢铁厂修筑毛集至泌阳县条山铁路时,泌阳提出“凑腿搓绳”,从县境内堡子车站接轨,向西延伸到泌阳县城。同年3月省计委批准修建,以县自筹资金为主,国家补助为辅,总投资629.5万元。正线长24.1公里。境内沿线设堡子、马谷田、孙庄、泌阳4个车站和焦岗停车点。整个工程由省交通局勘测设计,县地方铁路指挥部组织18个公社民工,采取分段承包、分期施工的方法。

第一期工程堡子至马谷田,长7.34公里,省投资50万元,1976年12月动工,1978年12月竣工,完成路基工程和铺渣、铺轨任务。第二期工程马谷田至泌阳,长16.76公里,省投资170万元,1978年底完成路基和部分桥、涵建设。第三期工程堡子至泌阳段的遗留任务,省投资200万元,县贷款209.5万元,1984年7月由泌阳城关建筑公司承建,1986年9月竣工,共完成遗留土石方72.6万立方米,大桥3座(长388米),中桥4座(长137.47米),小桥7座(长129.84米),涵洞61座,架设通讯线路25公里,铺设路轨长24.1公里,路基宽4米。

四、村级道路

建国后,村级道路多系1958年“大办交通”时由牛车道改建。1960年土地调整和1972年的普建“大寨田”及“75.8”洪水冲击,多数村级道路损坏。中共十一届三中全会后,为发展农村商品经济,扩大城乡物资交流,村级道路建设发展迅速。至1987年境内共有村级道路200条(均为土路),总长1883.7公里,其中主要乡道12条,长100公里,80%以上的行政村通汽车,基本形成了以泌阳县城为轴心的交通网。

第二节 桥 涵

清代,泌阳县境内有石桥15座。除官庄街北河桥和王河桥、羊册镇桥、夏湾村通济桥、双庙街两孔石板桥共5座尚存以外。石埠口桥、竹林桥、朱洪沟桥、琢城桥、五里河桥、积善桥、三善桥、邓庄铺桥、八里沟桥、沙河店桥共10座石桥均废弃或改建。

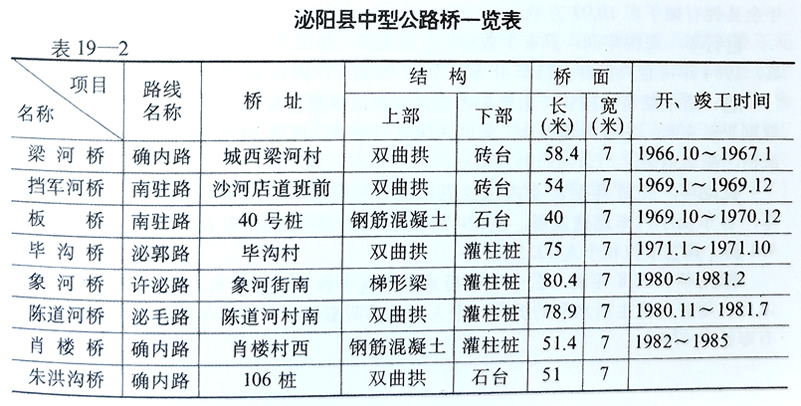

1958年境内新建桥涵56座,长264米,翻修67座,长356米。之后陆续新建、翻修,至1987年共建桥涵701座,长8903米,其中大中桥14座长1763米,小桥60座长1045.5米,涵洞696座长6461.4米,其中百米以上的桥有:

五里河桥 位于南驻公路沙河店西2.5公里处。此桥原为1955年修建的低水位木架桥,因年久失修,通车困难,1967年由省交通厅设计院设计,省交通厅投资12万元,驻马店地区公路总段工程队承建,县组织沙河店、板桥两公社的民工协助,是年底竣工。桥体6孔长140米,跨径20米,宽7米,高7.5米。采用等截面圆弧线双曲拱 钢筋混凝土灌柱桩,桥两侧各设0.5米的安全带,桥面为泥结砾石面层。载重13吨。

观音堂桥 位于许泌公路毛胡张南0.5公里处。原为1955年秋由省交通厅公路局第四工程队承建的低水位木架桥,每遇洪水交通中断。1970年由省勘察设计院设计,省投资,县交通局工程队将其改建的长296.56米,11孔,跨径20米的双曲拱桥,1972年8月3日,又被洪水冲垮,交通中断。次年11月,仍由省设计院设计,省投资103万元,驻马店地区公路总段工程队承建,1976年竣工。桥体为钢筋混凝土丁型桥,桥基为双柱式桥墩,浆砌片石重力式桥台。全长305.78米,13孔,跨径22.3米,宽7米,高6米,桥两侧各设0.75米的人行道。载重15吨。在施工中,中国桥梁专家、清华大学教授茅以升亲临指导,并带领本校和西安交通大学师生50余人参加施工实习。

范庄桥 位于南驻公路付庄乡驻地南0.5公里处。1970年1月由驻马店地区交通局投资70万元,驻马店地区公路总段施工,翌年2月竣工。桥长100.3米,4孔,跨径22米,宽7米,高5米,结构为双曲拱灌柱桩。载重13吨。

泌阳河桥 位于泌毛公路县城东南500米处。1971年1月由省交通厅投资36万元,驻马店地区公路总段设计施工,次年10月竣工。结构为钢筋混凝土双曲拱。桥长246米,10孔,跨径22米,宽7米。载重13吨。

宋庄大桥 位于确内公路王店街东2公里处。由省设计院设计,省交通厅投资59.4万元,驻马店地区公路总段工程队和省交通厅第二工程队承建。1982年2月动工,在施工中一度出现塌方事故,多耗资11.4万元,1985年6月竣工。桥长163.4米,10孔,宽7米,跨径16米,桥两侧各设0.75米的人行道。结构为空心板灌柱桩。载重15吨。

焦竹园桥 位于确内路大路庄乡焦竹园村南0.5公里处。由省设计院设计,省交通厅投资65万元,省第二工程队承建。1982年7月动工,翌年12月竣工。桥长163.4米,10孔,跨径16米,宽7米,高5.1米,桥两侧各设0.75米的人行道。结构为上部空心板下部灌柱桩。载重20吨。

第三节 运 输

一、运输工具

轿 是境内一种古老的交通工具。有被笼轿、花轿两种。清代盛行被笼轿,民国初年绝迹;花轿是民间娶媳妇专用的运输工具,清代及民国均盛行,建国后逐渐减少。“文化大革命”开始后它以“四旧”的遗物被毁掉。

独轮车 俗称“小车”,是一种传统运输工具,载重250公斤左右。在抗日战争和解放战争时期,为部队运送物资起了重要作用,本世纪50年代后由架子车代替。

扁担 是民间挑运货物的工具,担重50公斤左右。本世纪50、60年代,农村挑柴、运粪、运粮等短途运输普遍用此工具。之后,随着架子车的普遍使用,挑运逐渐减少,但在山区或道路不畅的地方仍使用这种工具。

畜驮 清代和民国,驮运是民间的一种重要运输形式,畜力主要是驴、马、骡。用于载人和贩运货物,境内以驴驮较多,故称“赶驴贩”,也叫“赶脚”。建国后逐渐消失。

畜力车 有牛车和马车两种。以牛车较普遍,主要用于农业生产中的拉运庄稼、粪土、运粮运柴等,60年代后逐渐被架子车代替。马车,始于民国期间,为少数富裕户所拥有,主要用于载人、运货。建国后,县内部分商业供销部门仍用马车运输物资,后随着汽车的普遍使用,马车消失。

架子车 是建国后的一种新兴运输工具,1952年城镇居民购置少量架子车从事个体装卸、运输。是年,境内有架子车145辆,随着交通事业的发展,道路的改善,城乡普遍使用架子车拉运。1958年发展到2.24万辆。党的十一届三中全会后,农村90%以上的户有架子车。因其体积小,使用方便,人拉畜驾均可,故为农民所喜用。1987年全县拥有架子车10.09万辆。

自行车 民国年间,只有少数富豪之家拥有。建国后,逐渐成为城乡普遍使用的工具。1984年每百户拥有自行车48辆,1987年每百户拥有80辆。

船 清中期至民国初,由泌阳经源潭到湖北襄樊曾有船只运输货物,多为木帆船,载重2至4吨,主要运输粮食、布匹兼运其它物资。民国14年(1925年)后,因河道淤积,船运消失。

机动车 1958年后,县内拖拉机和汽车逐渐增多。80年代以来,汽车猛增,货车、客车及小汽车迅速发展。至1987年底,拥有各种机动车1649辆,其中交通部门414辆,其它单位和个人1235辆。

摩托车 1978年前,公安和银行系统拥有少数三轮摩托车。党的十一届三中全会以后,随着人民生活水平的提高,个人开始购买摩托车,且逐年递增,至1987年全县有摩托车47辆。

二、客运

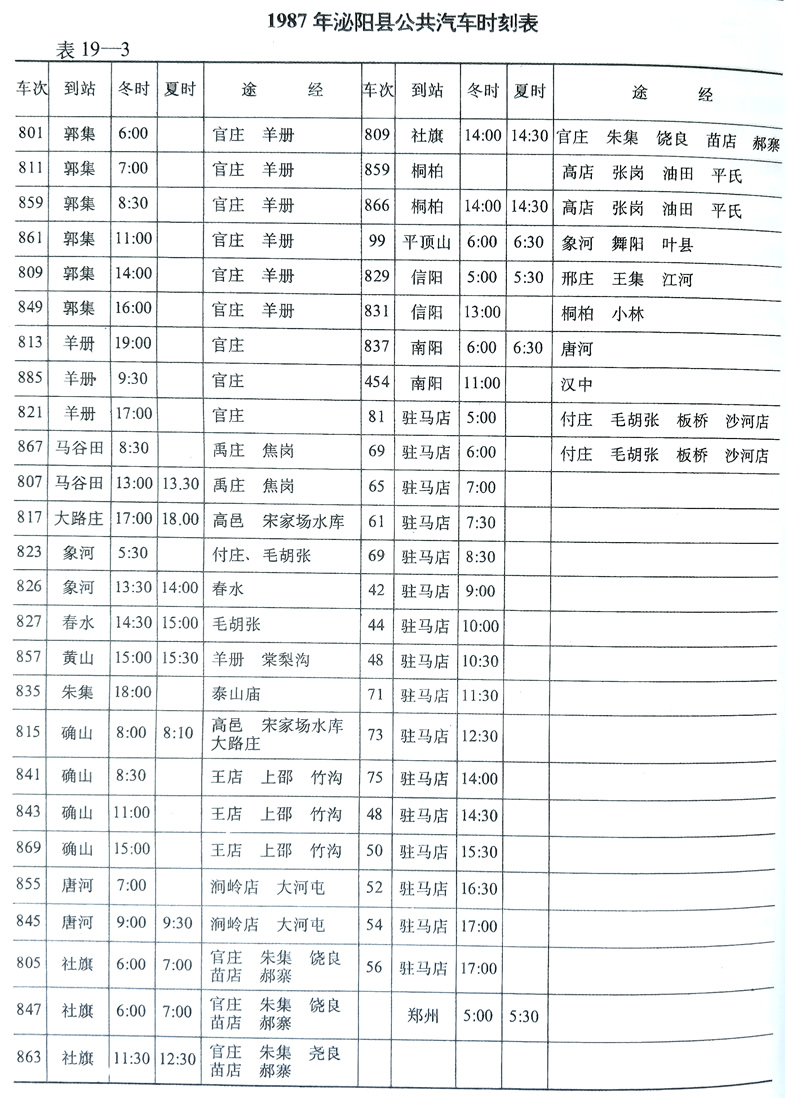

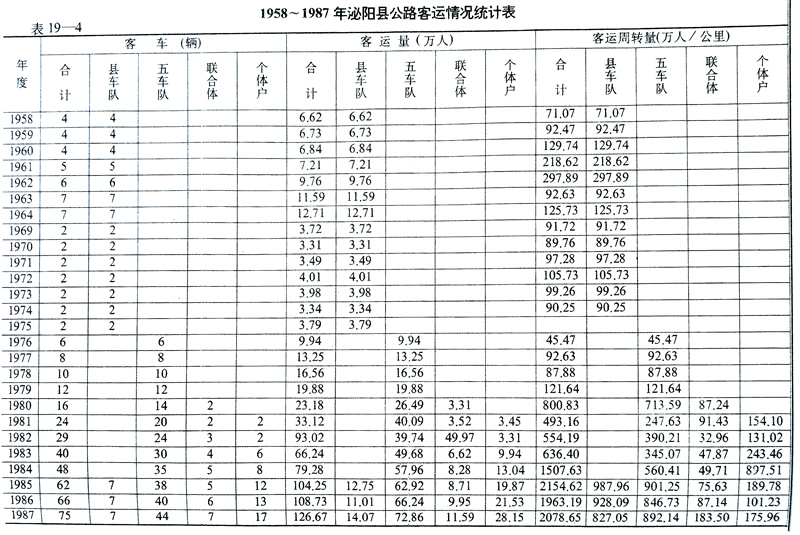

民国27年(1938年),城关居民朱景华购汽车1辆,从事泌阳至驻马店、南阳之间的长途客、货运输,民国29年(1940年)因遭匪劫停运。建国初,境内无客运班车。1954年南阳运输站发往泌阳不定点班车。1958年7月泌阳县成立汽车运输公司,购“丰钢”、“解放牌”汽车4辆,架篷为简易客车,始办客运业务,主要发往县内的陈庄、官庄、羊册、春水等站点,兼发南阳、驻马店不定点班车。1963年客车、代客车增至7辆,年客运量11.59万人,客运周转量92.63万人公里。1965年增辟驻泌路营运线。1969年9月成立泌阳县汽车队,除原有几部代客车外,自购客车2辆,年客运量3.72万人,客运周转量91.27万人公里。1976年9月撤销县汽车队,客车移交驻马店地区运输公司,代客车拆蓬运货。驻马店地区运输公司五车队承担泌阳的全部客运任务,时有客车6辆。1980年10月恢复泌阳县汽车队后,开始出现个体户从事旅客运输,1981年个体户有客车2辆。1984年10月县城18户汽车运输专业户联合组成泌阳县汽车运输专业户联合车队,拥有客车5辆,年客运量8.28万人,客运周转量49.71万人公里。1985年县车队购客车7辆,发往县内郭集、羊册、象河等乡镇和唐河、社旗、南阳、驻马店等地。1987年驻泌五车队客车增至44辆,开辟客运线路30余条,日发车51辆次。县汽车队客运线客车7辆,开辟客运线路10余条,日发车12辆次。联合车队客车7辆,个体专业户拥有客车17辆。至此,境内共有客车75辆,年客运量126.67万人,客运周转量2078.65万人公里。

明泌铁路于1986年底投运,明港与泌阳分段营运,堡子为中间站。明港承办明港至堡子段营运和接发列车;泌阳承办堡子至泌阳的营运和接发列车。泌阳向堡子日运行两对客、货混装列车,年客运量4.45万人,客运周转量17.84万人公里。1987年客运量11.5万人,客运周转量增至143.75万人公里。

附:泌阳县汽车站

1955年6月,泌阳县汽车运输管理站更名为泌阳县汽车站,地址在今行政路东端五车队院内。翌年,归属南阳地区汽车运输公司领导,更名为南阳地区汽车运输公司泌阳县汽车站。1961年7月汽车站迁到北院今址,时有房屋31间,其中候车室3间,售票和小件寄存处各1间,其它为办公和住房用。1965年7月泌阳县汽车站归属驻马店地区汽车运输公司领导,更名为驻马店地区汽车运输公司泌阳县汽车站,至1987年共有房屋61间,候车室、售票和小件寄存处依旧。通往外地线路30余条,日发车51辆,年客运量72.86万人,客运周转量892.14万人公里。

三、货运

清中叶至民国14年(1925年),境内货物靠泌阳河用船只去源潭、赊店(今社旗镇)和湖北襄樊等地往返运输,运输量很小,后因泌阳河淤塞船只停运,物资运输主要靠车拉人担畜力驮运。

建国初期,县内外物资运输靠牛车和胶轮马车。1958年10月县成立汽车队,购买货车22辆,至年底运货1.1万吨。1964年4月县汽车队人,车辆和房地产移交南阳专区汽车运输公司。1965年7月泌阳县由南阳专区划拨归驻马店专区后,因驻马店专区汽车运输公司系新建单位,尚无力顾及县内物资运输任务,加之“文化大革命”动乱,致使物资运输不畅。1969年9月县重建汽车队,购载重汽车10辆。1976年9月撤销县汽车队,其人员和车辆分别拨归县化肥厂和木材公司等单位。是年底驻马店地区汽车运输公司第五车队带货车14辆进驻泌阳,承担县境内的全部货运任务,是时,县内大量的粮食、棉花、烟叶等物资因车辆少无法外运,在外地采购的煤炭、工业品以及其它物资亦因运力不足长期积压在驻马店火车站仓库,直接影响着城乡物资交流和人民生活的改善。为尽快改变这种状况,1977年初县成立运输大抢运指挥部,在地区统一指挥下,组织县内各部门所有货车30多辆,经过数月抢运使货物积压问题得到解决。是年起,县直一些单位开始组建车队或购买汽车。

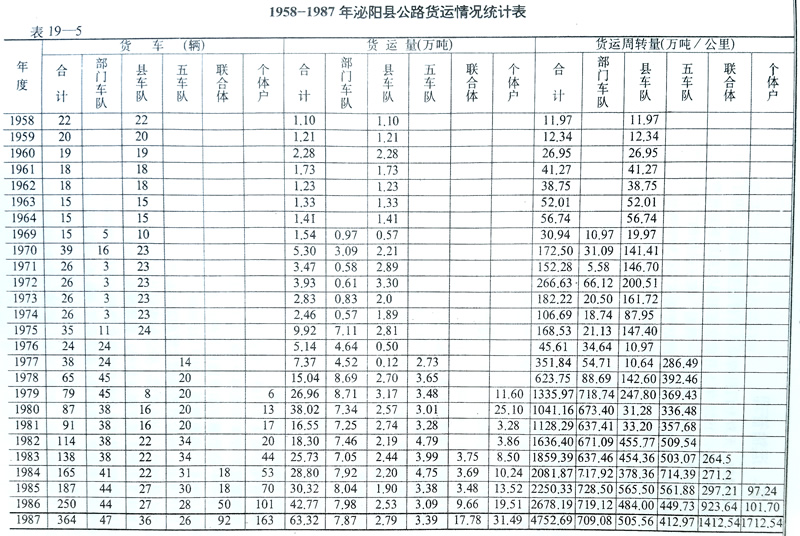

党的十一届三中全会以后,随着经济建设发展的需要,1980年7月复建泌阳县汽车队,拥有货车16辆,年货运量2.57万吨,货运周转量31.28万吨公里;地区五车队货车增至20辆,年货运量3.01万吨,货运周转量336.48万吨公里。县直外贸、粮食、矿山公司、水利、物资等部门亦先后购买汽车组建了5个车队,共有汽车38辆,年货运量7.34万吨,货运周转量673.4万吨公里。同时开始出现个体运输专业户。1984年10月,县城个体专业户联合组成联运公司,拥有货车13辆,年货运量3.69万吨,货运周转量271.2万吨公里,至1987年,县境内国营、集体、个体共有各种货车364辆,其中地区五车队26辆,县车队36辆,部门车队47辆,联运公司92辆,个体专业户163辆,年货运量63.32万吨,货运周转量3497.01万吨公里。车辆、货运量及货运周转量分别比1978年增长4.6倍、3.2倍和4.6倍。

明泌铁路1986年货运量6.31万吨,货运周转量24.2万吨公里,1987年货运量20.68万吨,货运周转量113.25万吨公里。

附:驻泌五车队

1976年12月驻马店地区运输公司第五车队驻泌阳,简称“五车队”,居于行政路东端南北两侧。时有职工128人,固定资产125万元。汽车20辆,其中货车14辆,客车6辆,承担境内的客、货运输任务。是年,货运量27.3万吨,货运周转量286.49万吨公里。1987年共有职工278人,固定资产200万元,汽车70辆,其中货车26辆,260个吨位,货运量52.9万吨,货运周转量452.96万吨公里;客车44辆,1628个座位,客运量48万人次,客运周转量72.86人万公里。

四、运输管理

建国前,无置专门机构和人员管理交通运输。1951年县人民政府实业科配一专人主管公路业务。1953年3月成立泌阳县工商联营运输管理站,开始对人,畜力车和机动车实行统一承揽货源、统一调配、统一运价的“三统”管理,使运输秩序逐步好转。1956年6月工商联营运输管理站更名汽车运输管理站,专管汽车运输业务。1958年6月撤汽车运输管理站成立交通运输指挥部,统揽全县各类运力。1979年8月交通运输指挥部更名计划运输办公室。1984年4月撤销运输办公室成立公路运输管理所至今.主要业务:贯彻执行有关公路运输管理规定;掌握辖区车辆和客、货源情况;审批辖区客运路线,核发行车路单和客、货票;监督合同运输;组织联营运输;仲裁辖区公路运输纠纷;管理汽运、搬运、客三轮的运价。1985年设城关、官庄、沙河店、春水、上邵5个运输管理站,至1987年无变化。

第四节 搬运装卸

民国10年(1921年)城关居民张广荣自发组织城内贫民成立“小脚行”,俗称“场站”、“站房”。嗣后,沙河店亦成立有搬运组织。搬运全靠肩挑、驴驮、独轮车等。从驻马店运回的多是食盐、百货,南阳、襄樊一带运回的多是中药材;从泌阳外运的有粮食、芝麻、香油等。城关和沙河店从事搬运装卸的工人不足30人,时因货源时断时续,故搬运组织和人员亦系临时性的。民国16年国民革命军进驻县城后,逼迫工人去遂平县嵖岈山运送物资,沿途人身惨遭折磨,尔后,搬运组织解散。民国25年城内的大量土特产品急需外运,又恢复搬运组织,是时装卸始用马车和三轮车。

1949年8月县成立搬运工会,辖城关、沙河店两个搬运大队,共有职工20人。1952年购架子车6辆。1956年5月县搬运工会更名为泌阳县搬运合作社。同年,羊册、官庄、饶良分别成立搬运队后,职工发展到146人,架子车增到141辆,独轮车全部淘汰。1958年搬运合作社更名为搬运公司,开始购机动车辆,搬运组织已普及管理区及一些集镇,主要搬运粮食、食盐、布匹等商品。1960年搬运公司又改为搬运队。当年,有搬运职工500人,架子车470辆。1962年6月搬运队更名为搬运站。1978年后,各公社相继建立搬运站,后因实行经济承包责任制,机构大部分解散,变为个体搬运。1984年前,搬运站隶属县交通局群运股管理,1984年7月以后,交通局抽出5名职工成立搬运公司,管理城关、杨家集、春水、沙河店、官庄、羊册、双庙街、赊湾、付庄9个搬运大队和贾楼、高邑、大路庄、下碑寺、板桥、郭集、泰山庙、老河、王店9个搬运站,共有职工401人、架子车361辆。至1987年有职工423人,架子车383辆。

第五节 交通管理

一、公路养护

建国前,泌阳县无公路养护单位和人员。1953年始置义务护路员对南驻公路泌阳段进行常年养护。1954年10月成立南驻公路总段泌阳分段,下设沙河店、板桥、贾楼3个道班,有固定工24人、代表工83人。1957年增设赊湾、二铺、马湾、江庄、曹庄、观音堂(后改为大桥)、马冲7个道班。每个道班6至13人,养护公路6至22公里,实行经济承包,按人包干养护,月月评比,定出当月工资,实行奖罚兑现。二线公路每个道班8至13人,养护5至11公里。1963年泌郭路增置刘庄、官庄、羊册3个道班。1980年又增设城关、孟岗、郭集3个道班。1982年许泌路增设春水,象河2个道班。1985年撤贾楼、马冲道班,置林庄、上邵道班。1987年境内道班18个,有养护工175人,代表工66人,养护南驻、许泌、确内3条干线公路和泌郭公路,总长167.5公里。养护形式有道班养护,道群养护,群众养护三种。县公路段置有载重汽车2辆、翻斗车14辆、工具车1辆、洒水车6辆、三轮摩托车3辆、6至12吨轧路机冬1台,养护机械化程度日益提高。在公路养护中,马湾道班实行科学养路,提高养护质量,历年被评为省、地先进道班。该道班共有7人,养护路段7公里。1975至1981年,他们改造弯道8处,长1062米,降坡10处,长690米,路基加高13处,长1370立方米,为国家节约资金6700多元,好路率保持100%,群众称为“沙石路面赛似柏油路”。泌郭路建勤代表工-杨生荣,年逾八旬自报当养路工,包修1公里,17年始终保持优良路面。年年被评为省、地、县先进工作者。

二、路政管理

建国初,境内路政管理主要是禁止铁木轮车在公路上行驶。1966年“文化大革命”开始后,公路沿线违章建筑和路面堆放粪土、柴草、打场、晒粮,以及盗伐路林等现象时有发生。1980至1985年,县交通局配合有关部门,进行宣传教育和加强路政管理,共出动宣传车1800多辆次,印发宣传材料4300多份,拆除违章建筑房屋166间、草棚281间、厕所24个、摊贩点244个,清除堆积杂物123处,处理公路打场、晒粮事件203起,依法处理盗伐路林事故82起,有效地维护了交通秩序。

三、公路绿化

1962年后,县贯彻执行“国造国有,队造队有,合作造林收益按比例分成”的政策,干线公路绿化由国家投资,收益归国家所有。二线公路由公路部门与沿线大队或沿线村庄签订合同,公路部门供应树苗,队出劳力,保裁、保活、保成材,收益按“国三队七”分成。乡村公路按沿线责任田过境划段,投资、劳力、管理、收益均归农民个人所有,乡村领导定期检查,按绿化标准实行奖惩,至1987年,路旁植树共147万株,主要公路基本绿化。

四、养路费征收

1952年开始征收养路费,由泌阳县运输管理站兼办。1966年归县公路段收费.1977年建立养路费征收室,配职工5人,在城关和沙河店设收费检查站,根据“取之于车,养之于路”的精神征收养路费。其标准:60年代为营运收入的12%,零担车按月车吨90元征收。1972年企、事业单位的汽车改为按月车吨72元征收;1980年至1987年为营运收入的15%征收。收入由省交通厅统收统支,专款专用,以路养路,主要用于养路工程、道路绿化和必需的机械工具、仪表购置及职工的各种福利等。1966年征收金额3.39万元,1980年征收78.11万元;1987年征收154万元。

五、交通监理

监理机构 1959年县交通局指定1名干部兼管交通监理工作,1971年成立泌阳县交通监理站,配专职监理员3人。1980年有职工6人、三轮摩托车1辆。1987年职工增至11人。

车辆管理 机动车的管理分初检、年检和临时检查三种。主要办理核发牌照、过户转籍以及签定改装、定型、报废等手续。

驾驶员管理 驾驶员的管理办法主要是对驾驶员进行考核、教育、培训,核发驾驶员证和年度检审等。

安全教育 主要利用有线广播、流动宣传车、张贴布告和典型案例宣传栏,采取安全检查、安全运输百日赛等办法对驾驶员进行教育。

肇事处理 小事故由县公安局、交通局和伤者所在单位负责人协商处理;大事故由地区交通监理所会同公安局和有关单位研究处理;特大事故,领导机关派代表协助处理,监理部门写出意见或协议书,事故处理单位和死者家属双方盖章。1987年发生交通事故123起,死亡23人,受伤115人,赔偿经济损失4.62万元,是建国以来县内交通事故发生的最高年份。