第六章 电 影

第一节 设 施

1955年元月始设泌阳县电影放映队。同年6月建泌阳县第二电影放映队。1958年在县人民会场(今文化馆院)建土木结构电影院一座。1960年始建泌阳县电影管理站,站址与影院相邻。1962年第三电影放映队成立。1966年电影放映队发展为5个。1969年县电影管理站将下属的7个电影放映队分别下放给沙河店、羊册、大路庄、立新、太山、赊湾、陈庄7个公社管理。1971年全县共有电影放映队13个。1977年除城关公社外,其余23个公社全部有电影队。春水、羊册、王店、官庄、太山、马谷田、赊湾等公社已建有影剧院。

1981年开始允许农村集体、个人办电影队,注册影队为88个。1987年全县农村电影放映队118个。加上县电影院和影剧院,放映单位总数为120个。放映队伍366人,其中放映员299人。放映机124部,包括座机1部,35毫米影机14部,16毫米影机98部,8.75毫米影机11部。影剧院24个。

电影院选介:县电影院,1958年始建,草木结构,座席700个。配45-35型35毫米提包放映机1部,只能放映夜场。1976年由原址(今文化馆院)迁至行政路中段南侧,建成钢筋、水泥结构新影院。建筑面积1104平方米,内设舞台3间,宣传室2间,放映室2间,配电室2间,值班和办公室3间。观众厅装木制翻板座椅1436个。配黄河FL-35X型提包影机一套。70年代末至80年代一般每天放映三四场,有时新影片到来,每天放映八九场。1978年该院改用5501型35毫米座机放映。1987年设备有松花江125501型35毫米座机1套,603-B扩音机1台,403一碳精幻灯机1台,L60录音机1部,鼓风机1部,排风扇8台,电唱机1部。

第二节 放 映

民国12年(1923年)河南省教育厅派电影放映队来泌,在南城门外火神庙前映出黑白无声科教片及新闻纪录片,观众称奇。此为泌阳第一次放映电影。1949年冬,原在泌阳从事革命工作的王国华(建国后任河南省副省长),带电影放映机和发电机各一部来泌,在县城南门外戏楼上放映黑白无声片《迷途的羔羊》。时值中华人民共和国成立不久,观众情绪激昂,冒着严寒观看。1951年7月中央人民政府慰问团,在板桥水库为慰问治淮民工映出《攻克柏林》多场。1952年夏,由河南省电影放映队在县城南河沙滩上放映苏联大型有声纪录片《集体农庄》,银幕前后观众溢场。1953年河南省电影放映队在城内人民会场(今文化馆、公安局院)放映大型有声纪录片及故事片《胜利重逢》。当毛泽东主席、朱德总司令等国家领导人在天安门城楼上检阅的场面在银幕上出现时,观众掌声雷动,一片欢腾。1954年河南省电影放映十一队,带16毫米电影放映机在城内人民会场放映大型故事片《白毛女》,情节感人,观众印象深刻。

1955年县成立两个电影放映队后,在文化馆统一安排下,除保证县城放映外,还经常轮流下农村巡回放映。1962年县3个放映队,1个队在县影院售票放映,两个队到农村巡回放映。农民平均每年可看电影三次。1969年县把7个影队下放给公社,每队负责在两个公社范围内巡回放映。办法是以大队为单位包场,或两个邻队联合包场。农民每月平均可看1~2次电影。1981年大部分公社建有影院(包括简易影院),各公社都有电影队。同时,大队、生产队、个人办影队开始发展,公社直属单位和当地群众看电影的条件与县城差别不大。偏僻农村每月也可看到2~3场电影。1984年全县电影放映队发展最多。农村放映电影,由原来以大队为单位包场发展为以自然村为单位或个人包场。

第三节 管 理

一、登记管理

1962年前电影放映登记由省负责。1962至1975年由地区电影公司负责。1976年后权力下放,由县电影管理站负责。实行办法是,由上述管理单位负责审批购买机器,签发放映牌照,考核放映员等事宜,经审查批准后,登记注册存档,循章加强管理。

二、计划管理

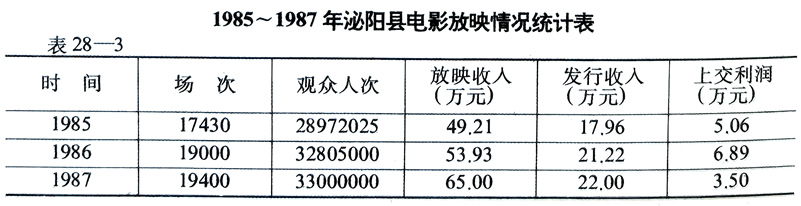

每年县电影公司(管理站)制订计划,安排放映单位的发展和放映点的设置,订出计划放映与普及放映规划,让各放映单位按计划完成放映场次、放映收入、发行收入、上缴利润等项任务。

三、价格管理

按照城乡影院等级与影机、影片类别(如艺术片、纪录片、新闻纪录片、科教片、故事片等),经文化、物价主管部门测定,确定票价标准与片租价格。不得乱收费乱提留。

四、机械维修

为确保群众多看电影,看好电影,1973年县建立电影机械维修组织,配备专职技术人员,负责对各放映单位的各种机械及时维修,保障放映质量。

五、人员培训

为不断提高电影工作人员技术水平,采取跟队学和短期集训办法,实行技术培训。这项工作1958年前由省文艺干校负责。1960年后由地区电影公司负责。1972年后由县电影管理站(后改公司)负责。县站于1974、1978、1980年各举办“放映机和发电机维修与使用”集训班1期,培训学员110名。