第五章 信用合作社

第一节 农村信用合作社

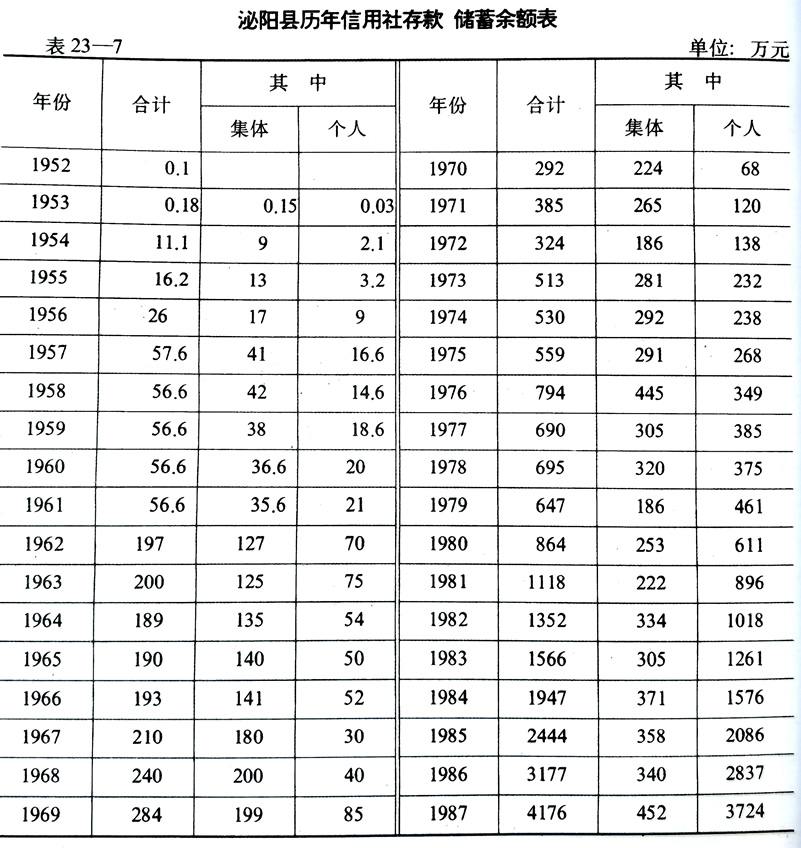

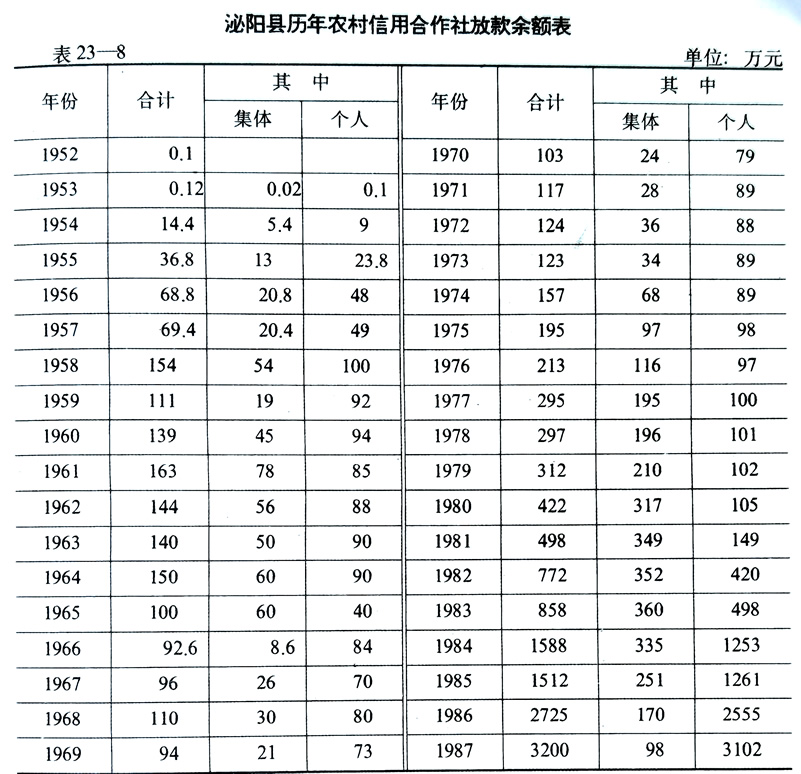

1952年10月开始在赊湾、后楼两乡搞建立农村信用合作社试点。1953年底,全县185个乡,全部建立了信用合作社。1958年人民公社化,刮“共产风”,农村信用合作社被并人各“人民公社”金融股。1961年贯彻调整国民经济“八字”方针,恢复它的原来地位。“文化大革命”中,信用合作社遭受严重破坏,群众集资股份归公,不再独立核算,信用社职能丧失。党的十一届三中全会后,信用社才获得新的生机,清理了股份,实行了单独核算。1984年底泌阳县农村信用合作社联合社成立。时有各项存款1947万元。其中,农民储蓄1576万元,集体存款371万元。发放各项贷款1588万元。其中,农户贷款1253万元,集体贷款335万元。共有股金79万元,公共积累30万元。1987年底,农村信用社各项存款增至4176万元。其中,社员储蓄3724万元,集体存款452万元。发放各项贷款3200万元。其中,农户贷款2691万元,个体工商户贷款411万元,集体企业贷款98万元。股金达212万元,公共积累49万元。

第二节 城市信用合作社

泌阳县城市信用合作社是在市场开放后,1985年4月成立起来的。开业以来,初步显示了它的积极作用。1986年吸收储蓄存款135.9万元,发放贷款99.6万元。1987年收储271.4万元,发放贷款221.9万元。拥有股金11.9万元,公共积累8万元。由于信用合作社在吸收存款时利率和国家银行同样,发放贷款虽比国家银行利率稍高,但因审批手续简便,能及时得到资金,深受群众欢迎。

附:民间借贷

建国前,民间借贷除亲友小额互济外,多属高利盘剥性质。特别是只有少量土地的贫苦农民遇到歉收之年或婚丧疾病,不得不向高利贷者(多数是地主阶层)借贷时,多以土地或房屋作偿还保证。借款,有月期、半年期或一年期等。利息有加10、15、20(即月利率10%、15%、20%)或更高。到期不还者则利上加利,也称“驴打滚”利;借粮,在青黄不接时,一些缺粮农民多以田间青苗作抵押,向高利贷者借粮充饥。期限一般为1~2个月。有借麦还麦,借秋还秋,也有借粗还细,借湿还干。最低者为借1斗还1斗2升,也有借1斗还2斗不等。马谷田区罗桥村地主张化卿,除靠地租剥削外,并以高利贷手段榨取农民血汗,数年间置买土地1000余亩。

建国后,在集镇许多单位为解决职工一时急需,普遍组织有储金会。资金来源为每月从职工收入中扣存2~5元专人管理,需款职工多能下月归还,如困难确实大,个人无力解决时,多由单位在福利金中救济解决。在农村,亲友互济一直延续,高利盘剥不复存在。一般借贷多通过信用合作社进行。市场经济恢复后,在银、信资金比较紧张的情况下,一些急需用钱的经营者,以高出银行贷款利率(私人放款利率约为月息15‰~30‰)向一些手头比较宽裕的人借贷。但这种借贷冒有借款人破产烂债的风险。