第二章 商业体制

第一节 私营商业

清代,泌阳商业全系私人经营,多属半农半商、小商小贩,商号、门店甚少。康、嘉年间,秦、晋商八来泌,陆续在县城西关开设各类商号48家,其中较大的有“中兴泰”(京货)、“增茂号”(杂货)、“常顺兴”(绸缎)。随后又在沙河店、牛蹄、官庄、羊册、饶良开张设号。商品交流:陆运多为人担、畜驮或车拉到漯河、驻马店、明港、信阳等地;水运通过泌阳河到源潭、襄樊、老河口、汉口等地购销。清末,县内地主、豪绅开始经商,较著名的有焦敏斋开设的“福泰和”(京货)、朱铎开设的“明德号”(杂货)、王友堂开设的“寿丰堂”(药店)等。京汉铁路通车后,秦、晋商贾先后离境,县内经商者日渐增多,在33个集镇上,大小商户达4000余家,从业者5000余人。

民国初年,城关集市随着泌阳河淤塞船运停止和京汉铁路开通,市场逐步由西关移至东关。时因军阀混战,政局不稳,苛捐杂税繁重,加之境内匪患骚扰,商途艰险,商业日渐萧条。民国20年(1931年)后,境内社会秩序稍为好转,商业一度呈兴旺势头。民国29年后,日军犯境,加之灾荒不断,物价暴涨,政府滥发纸币,市场多以物易物。至解放时,全县商户仅存1380家,从业人员1510人。城关有18个行业,367家,其中有门店、字号的125家。

建国初期,人民政府提出“发展生产,繁荣经济,城乡互助,内外交流”的方针,对私营工商业采取“加工、订货、贷款、收购”等方式进行扶持。允许工商户深购远销,组织物资交流。1952年全县个体商户发展到4787户,从业人员8469人,流动资金44.86万元,年零售额453万元。其中,城关378户,从业人员708人,流动资金56954元,固定资产10442元。较大的商号有“利民”、“大同”、“大众联营”(布疋)、“福又增”(中药)等。1953年开始对私营工商业进行社会主义改造,粮、油实行统购统销,私营商业陆续组织成各种合作商店、组和公私合营企业。1956年私营商业商品零售额占社会商品零售总额1%以下。1958年个体商户下放农村务农。1962年贯彻“调整、巩固、充实、提高”八字方针,收回少量个体商户。“文化大革命”期间,在“堵死资本主义的路”和“割资本主义尾巴”口号下,个体商户再次被取缔,全县商业市场出现了国营商业单一经营的局面。

中共十一届三中全会后,个体商业得到迅速恢复和发展。1987年全县个体有证商业3823户,从业人员3886人,年零售额2366万元,占社会商品零售总额14.63%。

第二节 集体商业

建国后,泌阳县执行中央对私营工商业“利用、限制、改造”方针和“统筹兼顾、全面安排、积极改造”的原则,由于粮棉油市场关闭,国、合商业日益发展壮大,不少亦农亦商户转业务农。1956年元月城关“大众联营”、“福又增”和沙河店“恒远堂”率先实行公私合营后,其它个体商户亦按行业组成合作商店或小组,受国、合商业领导,执行国家商品牌价,自负盈亏,适当积累公积金、公益金。至年底,全县共组织集体商业单位113个,从业人员911人,年零售总额329万元。

1958年因“左”倾错误影响,集体商业过渡为国营商业。1962年进行调整时,把1958年过渡为国、合的原公私合营、合作商店、合作小组的1348人,从国、合商业中分离出来,仍以复为集体商业。“文化大革命”中,集体商业深受其害,人员被强行下放,企业经营特色消失。

中共十一届三中全会后,党和政府采取一系列措施,恢复和发展集体商业。1979年收回下放合作商店人员74人。在政治上、经济上、经营上和国营商业一视同仁。紧缺商品坚持合理分配,一般商品不卡货源,广开进货渠道,允许跨地区采购和直接与工厂、社队挂钩进货。县内较大集体商业为综合零售公司,于1981年建立,经营28个门店,职工177人,年销售额158.4万元,1982年自筹资金17万元建“泌云商场”,颇具地方特色,成为全县集体商业经营批发、零售中心。同时,各单位为安排待业知识青年就业,自筹资金办起许多“知青商店”。至1987年,全县集体商业门店发展到151个,从业人员948人,年销售总额942万元,与1985年相比销售额增长1倍以上。

第三节 国营商业

1950年泌阳县始有国营商业,名为“泌阳贸易商店”。1951年南阳县百货公司在境内铙良、羊册、板桥设百货销售点。同年设立县粮食支公司,又陆续设立酒类专卖处和食品等公司。1954年组建泌阳县百货公司。1956年县商业局成立后,国营商业迅速壮大,各种公司发展到10家,基本上控制了县内粮食、棉花、酒类、布匹、五金、煤炭、食盐、百货、食品、木材等主要商品。在国民经济中已居主导地位。

在“大跃进”和“文化大革命”中,商业体制几经分合,规章制度遭到破坏,企业管理混乱,流通渠道不畅,商品供应紧缺,服务质量低劣。由于国营商业始终处主导地位,虽有诸多不利因素,仍获得较大发展。

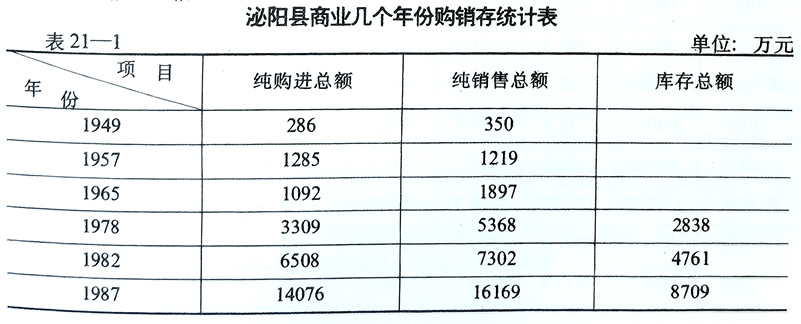

1978年以后,在“改革、开放、搞活”的方针指引下,城乡经济活跃,国营商业在竞争中求生存、图发展。至1987年,国营商业有商业、粮食、物资、烟草、医药、外贸、农机7个系统。分设百货、纺织、五交、粮油、食品、石油、煤炭、木材、金属机电,轻化建材、农机等18个商业公司。城乡经营机构达277处,共有职工4660人,全县商业国内纯购进总额14076万元,纯销售总额16169万元。和1978年相比,购销分别增长3倍和2倍。

第四节 供销合作商业

泌阳县供销合作商业,1950年始建时,是以社员兑股金为基础,属集体所有制商业。社员代表大会为权力机构,由社员代表大会选举产生的理事会、监事会负责日常工作,并对社员代表大会负责。

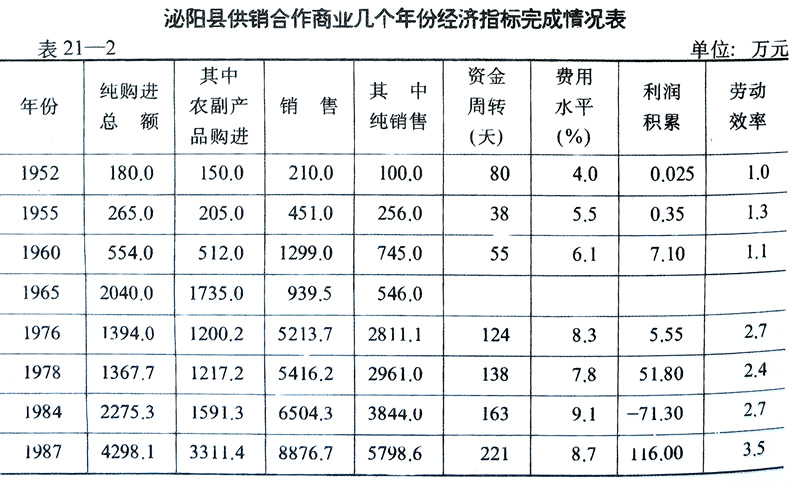

建社初期,全县入股社员7221人,兑股金5136元。入股社员凭购货证在供销社购买食盐、棉布、肥皂、火柴、煤油时,享受优惠价。随着组织的不断壮大,入股金额亦迅速增加,到1954年全县入股社员达97130人,共兑股金23.86万元。此期间,政府和国营商业部门对供销社在商品分配、物资调拨、批发价格以及税收、信贷等方面均给予种种减免和照顾。其中:银行贷款利率比国营商业低10%,交纳营业税比国营商业低20%,新建基层合作社第一年免纳所得税,从而使供销商业得以迅速发展壮大。同时,为便于供销社财务管理和市场价格一致,对社员取消优惠价,改为年终分红制。

1958年县供销社联合社并入商业局,基层供销社改称商管所。资金构成、领导关系、经营方式、收益分配等都仿同国营商业。以后,供销合作社与国营商业几经分合。直到1982年12月全国五届人大第五次会议通过的《中华人民共和国宪法》规定供销合作社“是社会主义劳动群众集体所有制经济”后,供销合作社恢复为集体企业性质。1987年全县共有24个基层供销社,4个棉花加工厂,驻马店中转站和棉麻、土产、生产资料、联营公司及罐头厂等单位,有批发、零售和收购门市536个,农村代购代销店203个,共有职工2659人。经营商品,由建社初期的60多种,增加到3000多种。