清代,泌阳县署设知县、典史、教谕、训导各1人,下设“皂班”、“壮班”和“快班”及“吏、礼、户、兵、刑、工”六房科,在编百余人;光绪二十八年(1902年)在沙河店置“南汝分府”衙门,在编50余人。

民国时期,县政府设县长(县知事)、秘书、助理秘书、会计室主任、书记、书记员各1人及手枪班和办事人员若干人,下属机构有民政、财政、建设、教育、粮食、军事6科,和警察局、司法处、契税局、农业技术推广所、民众教育馆、社会服务处、干训所及8个区,在编总额450余人。国民党县党部配书记长1人,内设组织、宣传、总务、民运和民报社等,在编20余人。民国29年(1940年),全县在编500余人。民国34年增设临时县参议会机构,时全县在编人员约700人。

建国后,中共泌阳县委配正、副政委(后称书记)、组织、宣传部长等,县人民政府配正、副县长,设秘书、司法、合作、支前、民政、教育等科室和公安、财政、工商、税务、邮电等机构及9区2镇,全县在编职工共1260人,其中干部407人。

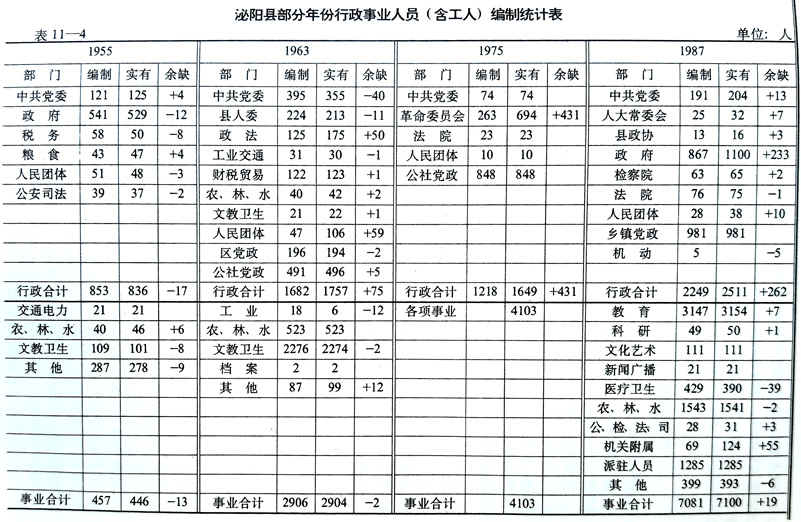

1958年10月,全县实行政、社合一,设有公社党委、公社管委及直属22个部门,下辖11个管理区,全县在编人数9457名,其中干部1893名。次年3月,取消一县一社制,恢复原体制,管理区下辖74个小公社,全县在编职工7777名,其中干部2023名。1962年精简后,在编7524人,其中干部1678名。1965年全县职工编制数为6084名,实有职工7545人,其中行政编制996人、事业2674人,行政事业超编969人。

1987年底,全县有72个一级行政单位,660个二级机构,行政、事业编制共9330名,实有9611名,超编281名。

第二节 干部队伍

一、干部来源

清及民国时期,县署、县政府主要官员由上级委派,吏员多属聘任。

建国后,县内干部来源主要有上级派遣、军队干部转业安置和大、中专毕业生分配及从群众中选拔先进分子充任等渠道。

上级派遣 建国初期,县内各级党政领导和工作人员多是由随解放军南下的山西.河北、山东等省籍的干部充任,共116名。1953年后,主要领导干部多由上级党委派遣任命,其他干部多是本县人。

军队转业干部安置 1950年县政府设“泌阳县复员委员会”,负责接收、安置部队复员战士和转业干部工作。在安置军队转业干部时,根据上级指示依其在军队的不同级别,分别充实到政府部门和企、事业单位,担任较其原职稍低的领导职务,有技术专长的干部,尽可能地照顾其技术专长。

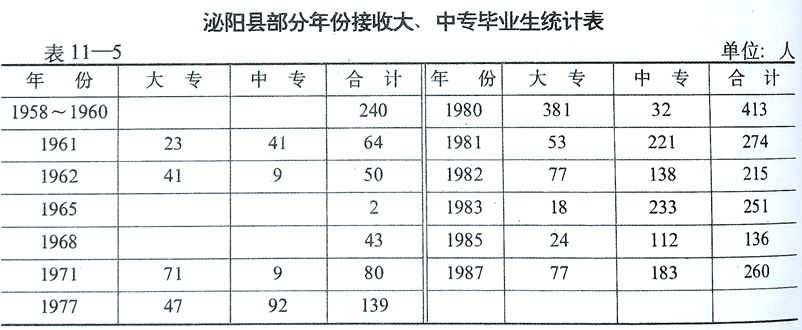

大、中专毕业生分配 1949年~1958年,接收的大、中专毕业生240名,多分配到教育战线。1959年后,根据上级分配毕业生的数量、专业对口及学生的志愿,结合用人单位的需求情况,进行分配。至1987年,共接收大、中专毕业生2000余名,大部分从事教育工作,少量分配到行政与企、事业单位。

选拔干部 1949年夏,因各项工作需要,县民主政府在官庄前寨和泌阳城关一小,对群众中选拔的360名优秀分子分批培训后,录用为国家干部。1951年在土地改革运动中,从群众中提拔录用126名干部。1953年从工农群众中选拔优秀分子125名转为国家干部。1956年从农民、复员军人、雇员和勤杂人员中吸收干部477名。1963年录用干部500余名。1964年吸收劳动锻炼一年以上的高、初中毕业生80名为国家干部,并注意吸收一定比例的妇女干部和少数民族干部。同年又从社教工作队的社会青年中录用60名为国家干部。1965年从社会知识青年中吸收干部173名。1972年,从生产大队、生产队干部和民办教师、赤脚医生中选拔招收干部90名。1983年,对“以工代干”人员进行整顿、审查,其中815人转为国家干部。此后至1987年,每年从社会闲散科技人员、城镇知青和自学成才者中录用30~40名为国家干部,分别充实到金融、税务、物价、工商管理和公、检、法等部门。

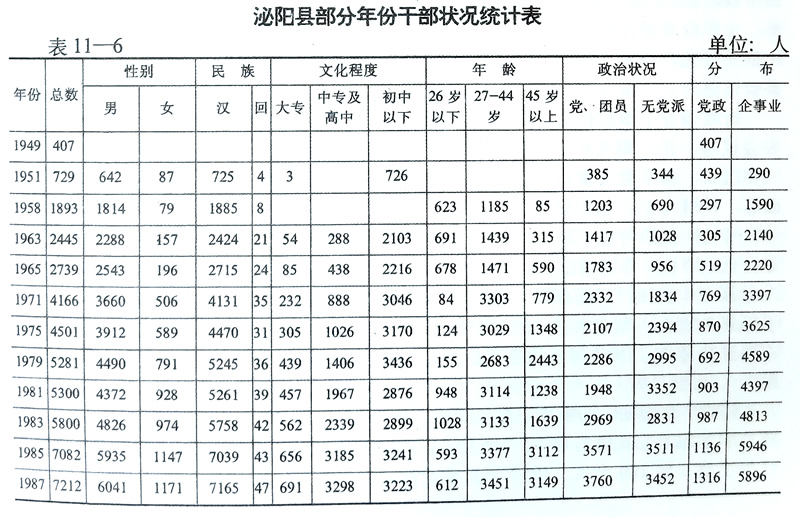

二、干部构成

建国初,全县干部多是年轻人,1958年56岁以上的老干部,只占干部总数的0.6%。之后,老干部的比例逐年增大,到1979年则占干部总数的9.6%,1987年占9.7%。1951年全县具备大、中专文化程度的干部占干部总数的0.4%,之后,干部队伍随着大、中专毕业生不断充实和在职干部进行文化补习,干部中具备大、中专和高中文化程度的比例逐年上升:1965年为3.1%;1975年具备大、中专文化程度的干部占6.8%,具备高中文化程度的干部占22.8%。80年代初,在职的年轻干部大多参加大、中专函授学习,并获得毕业文凭。干部队伍的文化素质有较大提高。到1987年干部队伍内有大、中专文化程度的占9.6%,高中文化程度的占45.7%。他们主要分布在文教、卫生、党政机关和农、林、水等部门。

1983年后,根据各级领导班子要“革命化、年轻化、知识化、专业化”的精神,对各级领导班子进行了调整,让一些老同志退至第二线任调研员(1984年后改称协理员),把一部分文化程度较高的年轻干部选拔到领导岗位上来。1984年各局、委和乡镇领导班子的平均年龄,由原来56岁降为41岁,且半数以上具备大、中专文化程度。

第三节 干部管理

建国后,对干部实行调配、任免、考核和培训等一系列管理均在各级党组织领导下进行。

调配 干部调配在不突破各部门编制的情况下,根据工作需要,尽可能照顾干部特殊情况进行调配。建国初期,干部多充实在行政部门,1954年后,企、事业单位增多,一部分干部由行政部门调配到企、事业单位。1958年人民公社化,行政、企业、事业合一,干部编制混淆不清,到1960年才得以纠正,并对干部的使用作了适当调整,多数干部充实到区、社基层领导机关和水利、外贸等部门,至1964年的5年间,县内调配干部共8000人次。为保证企、事业单位干部的稳定,从1970年起企、事业单位的干部调入行政部门受到控制。1978年后,对39名在“文化大革命”中脱离本行的科技干部,使其归队,从事本专业技术工作。1980年从县直调配80名行政干部,分别充实到公社机关、教育战线作基层领导,同时对学非所用的94名科技干部,作了适当安排。1982年县委组织部、劳动局、人事局和财政局联合通知:各局、委、办一律不准从基层向上调人员。并根据各部门余缺,对89名干部作了调整。1983年后,对于逆向调动严加控制,对于夫妇长期分居而调出、调入的人数,保持在一对一的比例。

任免 根据“党管干部”的原则,上级党的领导部门对下级干部的任免对象,进行全面考察,按照“德才兼备、任人唯贤”的精神,实施任免权。1966年前,县党的领导干部,正职由省委任免,副职和科、局级领导干部,由地委任免,科、局级以下的干部,由县委任免。1966年后,改为县级领导干部由上一级党委派遣,科、局级领导干部由县委任免。

行政领导干部的任免,实行人民代表大会选举制。自1951年第五次县各界人民代表会议起,正、副县长由县各界人民代表会议选举产生。1954年后正、副县长和人民法院院长、检察院检察长由县人民代表大会选举产生。“文化大革命”期间,这种制度被破坏,1981年后,得以恢复和完善。

考核 泌阳考核干部,始于1948年。建国后,对干部的思想、工作、作风等方面进行全面考核,作出鉴定,作为干部任免的依据。提拔、任用干部时,上级组织部门派人对其工作实绩、工作作风、家庭出身、个人历史等方面进行全面考察。1964年,对干部业务能力、专业水平,进行定性、定量考核。1973年起,从“德、才、勤、绩”四方面进行考核。1984年机构改革后,对各部门负责人主要考核目标管理责任制实施结果。

培训 建国初,为提高干部的文化、理论水平,县采取办文化补习班、理论培训班或离职学习等形式进行培训。1951年分三期培训各区正、副区长、农会主席及妇联主任等主要干部200余人。1952年县委党员训练班建立,到1957年,先后组织1000余人次参加学习。1958年,全县办“红专”①学校350所,业余文化学校28所,干部普遍受到“红专”教育。1961年各级大办理论培训班,全县有理论教员或辅导员800余人。县、区共办培训班100余期,培训干部9600余人次。是年,县、区84名领导干部分别到中央和省、地委党校进行培训。“文化大革命”期间,各级办“毛泽东思想学习班”。1979年以后,除县委党校不断对干部进行培训外,县政府还组织有关单位,对2315名各类专业技术人员分别进行培训。之后,县委每年组织一批副科级以上干部在党校进行培训,至1987年共有1250人(次)参加。