第二章 优待抚恤

第一节 拥军优属

支前 民国28年(1939年)冬,国民革命军第五战区组织兵力对占领信阳的日军发动进攻,泌阳县政府积极配合,投入担架400副接送伤病员,动员群众募集布鞋1.5万双支援前线。农民抗日自卫会会员冒着生命危险为抗日队伍当向导、送情报、筹集粮款。民国37年5月,中国人民解放军中原野战军过县境时,群众踊跃向部队送粮13万公斤。是年底,县成立支前司令部,下设供应站8处,负责筹备和供应军需。1949年全县筹集粮食255万公斤、布6500匹、布鞋5万多双、袜子3600多双,支援人民解放军南下。同时,组织牛车1000辆将30万公斤小米运到唐河县城。并在南驻公路泌阳段设7个粮秣和茶水供应站,沿途群众热情地筹备铺草、席箔、担架、牛车和油盐等物资,以供军需。

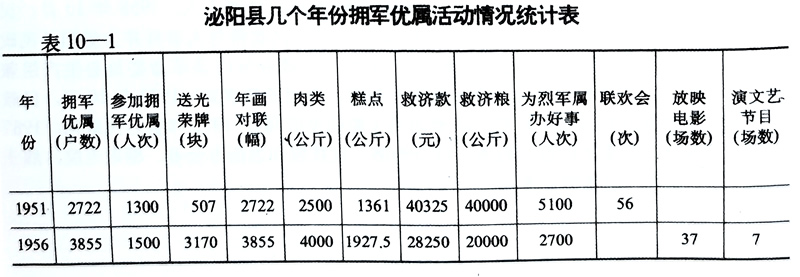

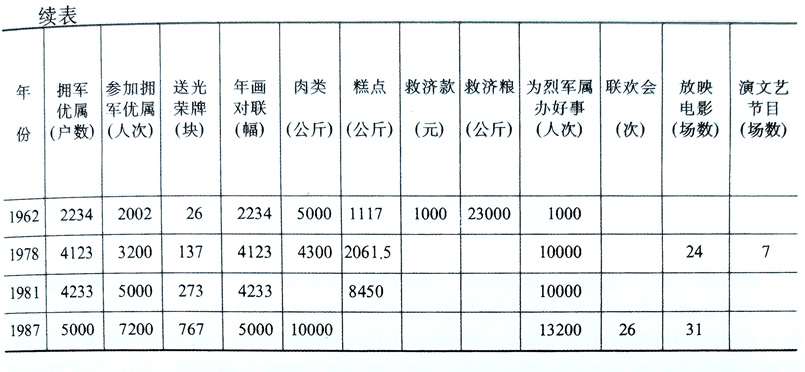

慰问 1951年春节,县人民政府和各区、乡广泛开展拥军优属活动,送慰问信、年画、猪肉等礼品。自1952年起,拥军活动逐步经常化、制度化。每年“八一”建军节,县委、县政府组织慰问团,区、乡组织慰问组,通过召开小型茶话会、座谈会、演唱文艺节目和放映电影等形式向当地驻军、烈军属、残废军人进行慰问。有时邀请驻军、烈军属和老红军代表到县政府进行座谈。平时,各校学生开展为烈军属挑水、砍柴、扫地、洗衣等义务活动。“文化大革命”开始后,这类活动曾一度中断。党的十一届三中全会以后,恢复了拥军活动。1983年“八一”节期间,县委、县政府组织4个慰问组分别到武装部、县中队和马谷田、象河靶场及郭集哨所进行慰问,同时慰问农村烈军属128户,残废军人和复员军人215人,并对特别困难的烈军属发放救济款860元。1956至1987年,县政府共召开9次烈军属、复员军人和拥军优属先进单位及先进个人代表大会,共参加代表3971人次。

第二节 国家抚恤

一、烈军属抚恤

1950年县人民政府开始对为革命牺牲和病故人员的家属实行抚恤,其范围:现役军人,人民警察,党政、司法机关工作人员和在部队列人编制而无军籍的正式职工,由国家财政补助的党派和社会团体工作人员,参战民兵、民工。全县597位烈士,凡有直系亲属的烈士家属,均按规定发放了抚恤粮。1953年,改为发放抚恤金,由民政部门仍向其家属一次性发给。当年,全县有烈军属694户,发放抚恤金11.1万元。其他因公牺牲和病故的革命军人、革命工作人员78人,发放抚恤金1.92万元。1957年714人,发放抚恤金16.42万元。随着人民生活水平的不断提高,抚恤粮和抚恤金的发放标准亦相应提高。1950至1987年共提高五次。1987年全县烈士和病故、失踪军人家属344户,1272人,共发放抚恤金5.7万元。

二、残废抚恤

1950年泌阳县开始对因战、因公致残者进行抚恤。按照残废的轻重程度分为四等六级,即特等,一等,二等甲级,二等乙级,三等甲级,三等乙级。残废的抚恤标准根据残废者有无固定收入,分在职和在乡两种。因战致残略高于因公致残。残废抚恤发放抚恤粮,每年均为一次性发给。1950年,全县残废军人37人,其中在农村的一等甲级1人、二等甲级3人、二等乙级7人、三等甲级9人、三等乙级8人,在职的一等甲级2人,二等甲级4人、三等乙级3人,共发放抚恤粮7250公斤。1953年后,改为发放抚恤金。1956年,对复员回乡的三等残废军人实行终身抚恤。为照顾重残废革命军人,对在乡的其粮油和副食品补助按照上级规定的干部定量标准由国家供应。1957年全县残废军人198人,其中在农村的二等甲级12人、二等乙级21人、三等甲级74人、三等乙级9人,在职二等甲级6人、二等乙级14人、三等甲级18人、三等乙级44人。1965年,共有残废人243人,其中一等甲级5人、二等甲级18人、二等乙级32人、三等甲级97人、三等乙级91人,在职的二等甲级10人、二等乙级18人、二等甲级19人、三等乙级47人。其抚恤标准随着人民生活水平的提高而不断提高,1950至1987年共提高七次。同时,还按照残废的不同等级给予物价补贴。1987年全县革命残废军人405人、残废职工27人,共发放抚恤金12.2万元。

第三节 烈、军属优待

建国后,在土地分散个体经营时,泌阳县对烈军属的优待主要采取代耕土地的办法,即组织劳力帮助无劳力或劳力弱的烈军属、残废军人实行代耕、代种、代收,使其收入不低于一般群众的生活水平。1954年全县682户烈军属2048亩土地由群众代耕。另外,还给予生活和子女入学补助费。1956年全县实现农业合作化,农村烈军属的优待形式改为优待劳动日,以农业社社员平均所得的劳动日值为标准,扣除烈军属本人所做的劳动日,不足部分由农业社予以优待补足。是年,全县优待699户,优待劳动日7万个。党的十一届三中全会以后,随着农村生产责任制的实行,烈军属的照顾改为优待现金。1982年全县优待395户,优待现金17.14万元。从1983年1月起,对家居农村的烈属和现役军人家属的土地实行代耕,每代耕一份责任田给代耕费40元;孤单现役军人的责任田由行政村用代耕费耕种,收入由行政村存放管理,退伍后交本人使用;对有困难的烈军属、残废军人、退伍老红军,视其困难大小照顾到略高于一般群众的生活水平。1984年全县优待483户,优待现金18.2万元。为了解决邻乡之间优待不平衡的矛盾,1985年采取“乡定乡筹、统一提取、平衡负担”的办法,即按土地面积和人口的多少提取优待金,由乡平衡后发给烈军属。1987年全县烈军属722户,共优待现金23.3万元。

第四节 复员退伍军人安置

1950年,根据党中央提出的“妥善安排,各得其所”的方针,县成立复员委员会,次年改为转业建设委员会,具体办理复员退伍军人的安置工作。1954年改为退伍办公室。按照复员退伍军人的不同情况,城市兵随接收随安置,参军前有工作的恢复工作,其余分别从事其它工作。农村兵大部分回乡生产,少数根据国家需要和一些在部队立功受奖或生活无着的亦进行了安置。1950至1957年,共接收志愿兵复员军人5222人,安置1504人,其中复工复职23人,城镇兵12人,农村兵1469人。1958年后,义务兵开始退伍,本着“从哪里来,到哪里去”的原则,参军前系职工的复工复职,农村兵回乡生产,其中有少数农村兵被县内、外招工就业。1973年始,农村兵不再安排工作。1981年后,部队精简整编,复员退伍军人数量增加,因地方多数企业职工满员,增大了安置难度。为解决这一矛盾,采取“按系统分配任务和包干安置”的办法,妥善地予以安置。对有技术专长的尽量照顾技术对口,使其更好地在社会主义经济建设中发挥骨干作用。1983年贯彻落实中央提出的“城镇退伍安置工作要体现鼓励先进、鞭策后进”的原则,县作出决定:对在部队立功和获得大军区以上单位荣誉称号或超期服役的复员退伍军人,尽量照顾本人志愿妥善安排工作;对无正当理由而不安心服役坚决要求退伍的,且服役期不满1年的按社会待业人员对待;超过1年的在优先安排服役期满的退伍兵之后,再酌情安置。1981至1987年,共安置5856人,其中农村兵1214人,城镇兵4642人。在安置城镇兵中,属立功、获荣誉称号或超期服役的272人;中途退伍且服役不满1年按社会待业人员安置的1人。通过这些措施的实施有效地促进了服役和安置工作。

1983年3月对“中原突围”历史遗留问题进行了普遍登记,逐人予以审查解决。全县提出申诉的222人,其中男216人,女6人。审查结果,承认其复退军人身份的133人。其中,接连军令的26人,追烈的25人,评残的1人,承认红军身份的8人,已病故的30人。当时对133人按照定补标准发放了1.24万元补助款。“中突”享受定补人员,以后每月按照6~14元标准给予补助。1987年定补标准分别提高到14元、17元、25元。

第五节 革命烈士褒扬

为褒扬革命烈士,教育后人,1955年县人民政府在今行政路东端兴建烈士陵园,1957年4月4日建成,把散葬在县内、外132名烈士的遗骨迁葬于陵园内,建陵立碑,铭刻事迹。他们都是在第一、二次国内革命战争、抗日战争和解放战争时期为了人民的解放事业而光荣牺牲的。

烈士陵园占地20亩,座东朝西。陵园的大门系三开大门,正门横书“烈士陵园”四个金色大字,两侧镌刻对联:“革命精神千古不朽,烈士殉国浩气长存”。大门内两侧,各建瓦房5间,供接待客人和会议休息使用。在距大门内15米处的圆座石基上,矗立着18米高的方柱形烈士纪念碑,四周选刻有毛泽东主席的题词:“革命烈士纪念碑”、“忠心耿耿为党为国”、“为国牺牲永垂不朽”、“为人民而死虽死犹荣”的大字。纪念碑南北两侧各建亭子一座,供凭吊瞻仰人憩息。东边建五间殿堂式“烈士陵堂”,周围30根圆柱挑檐,柱外有栏杆,形成走廊式绕堂,美观大方。灵堂内陈列着烈士事迹介绍、遗物和存放的骨灰盒。

陵墓区位于纪念堂东部,埋葬有中共鄂豫边区省委书记张星江和省委委员、红军游击队队长陈香斋等烈士的遗骨。

陵园内雪松、马尾松、水杉、线柏、刺柏绿荫成行,桂花、黄杨、万年青四季常青。

烈士陵园常年开放。每逢清明节, 县城及其附近的职工、群众和学生前往扫墓、敬献花圈和缅怀烈士业绩。学校并邀请革命老前辈讲述烈士生平和革命斗争故事,向学生进行革命传统教育和爱国主义教育。

1981年县民政局将本县籍先后为革命牺牲的782名烈士的姓名印制成《革命烈士英名录》。