第四章 防 疫

第一节 传染病防治

民国时期,对传染病防治无策,正常年景亦有“麦茬烂,没好汉”之说,如遭自然灾害,必伴疫病流行。民国18年(1929年)自然灾害严重,伤寒流行,时仅有千口人左右的古城寨,一日内曾死亡十七八人。民国31年城南焦新庄全村154人,因灾成疫,死亡85人。还有一些村庄因大家病(即传染病流行),找不到健康人,死了人没人埋殡。

建国后,为保障人民健康,建立专门机构,开展传染病防治。国家法定的传染病25种,曾在县境发生、流行的有:流行性脑脊髓膜炎、流行性乙型脑炎、传染性肝炎、百日咳、麻疹、脊髓灰质炎、白喉、伤寒及副伤寒、疟疾、痢疾、黑热病、流行性感冒、流行性出血热、鼠疫、霍乱、天花等16种。采取的防疫措施是:

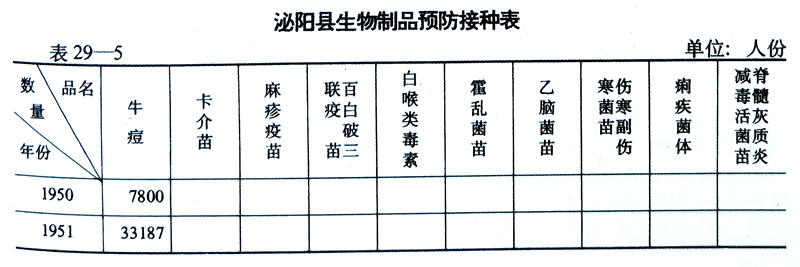

一、预防接种

民国年间有“种花先生”,专为幼儿点种牛痘。由于科学落后,生物制品奇缺,点种的是代用品-“人浆痘”,即点种后伤口结疙痂,免疫效果不佳。况且每人份收小麦约30公斤,多数贫苦人家因嫌价高不种,根本得不到免疫,因此屡有天花发生,甚至造成流行。患者死亡率高,即保全性命,也造成周身疤痕。

建国后,开始由国家逐级下发牛痘苗,免费为6个月以上、16岁以下的人群接种,预防天花。以后预防接种范围扩大为以控制和消灭甲类传染病(天花、霍乱、鼠疫)为重点,兼顾其它。60年代后,贯彻中央卫生部提出的“抓重点疾病,重点地区,重点对象”的精神,以流传点为中心实行包围接种。接种一片,免疫一片,巩固一片。自70年代起,在经验不断丰富,生物制品不断发展的基础上,逐步进入计划免疫的新阶段。历年预防接种的疫苗共13种。

二、预防服药

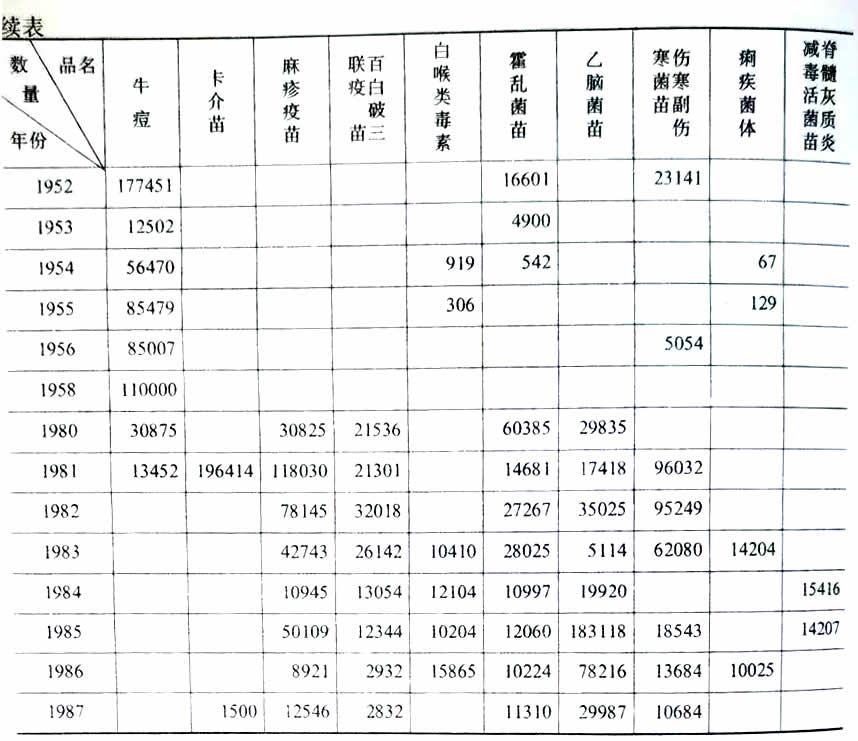

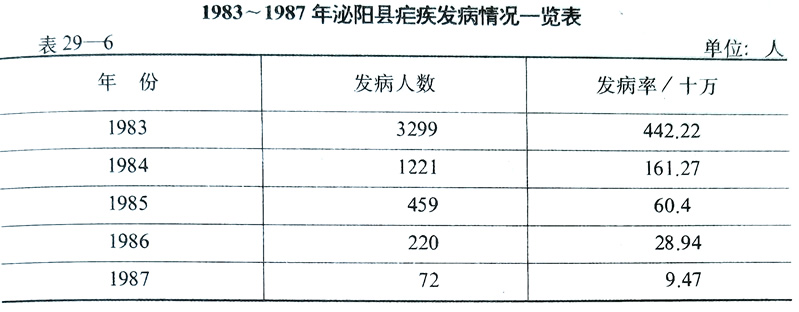

主要是预防疟疾时实施。疟疾,是常见病,多发病。历史上常有发生,流行很广,对人体危害严重。民国及其以前,多用中草药和土法甚至有用封建迷信的办法控制病症,不能根治,任其传染蔓延。解放后,党和政府提出消灭疟疾的口号,除对现症病人实行免费治疗外,还免费开展预防服药。1964、1965、1979、1980年,在全县11个疟疾高发区(公社),实行全民性预防服药。其中1979年春,全县70万余人共服药3000多万粒,价值37万余元。并对8个公社近30万人从5月下旬至10月底实行普服乙胺嘧啶;对16个公社供应预防疟疾的掺拌乙胺嘧啶粉的食盐(简称乙盐)。1982年县防疫站开始设立7个疟疾镜检站,至1987年镜检站增加到18个,逐年累计血检总数15.4万人次。同时每年4月份还对前一年血检发现的带虫①者(隐性患者)进行休止期服药治疗,在7、8、9三个月疟疾发病高峰期,发现1人患病,让其全家服药。使疟疾发病率由1949年的24.58%,1950年的35.88%下降至1982年的0.44‰,1983年后,继续巩固治疗,发病人数逐年减少。

三、传染病管理

传染病是细菌或病毒引起的疾病。民国时期政府无策。建国后,贯彻“预防为主,团结中、西医,卫生工作与群众运动相结合”的方针,执行《传染病管理方法与条例》,切实加强管理。其基本原则是:控制传染源,切断传染途径,保护易感人群。各级卫生医疗单位,都有疫情报告组织和防疫小组,严格执行疫情报告制度:发现甲类传染病立即报告,要求6小时内报到中央。乙类传染病报告时间,城镇不得超过12小时,农村不得超过24小时。除临时报告之外,每旬、每月均填写疫情报表,逐级上报。在不错不漏及时上报的同时,随即采取管理措施,对患者实行隔离治疗,避免交叉感染;对疫区进行封锁、检疫、隔离、消毒,组织易感人群预防和邻区联防;对患者的用品、衣物、排泄物及其家庭进行消毒处理;对动物传染源实行隔离、治疗、捕杀。达到切断传染途径的目的。

通过预防接种、预防服药及开展爱国卫生运动等办法防治,1949年至今未发生甲类传染病,1970年至1978年黑热病无发生,1972年至1982年未发生伤寒、副伤寒。1983年伤寒、副伤寒复有出现,发生2例,发病率(发病人数与总人口相比)为0.26/10万,1984年2例,1986年8例,发病率为1.05/10万,1985年1例,发病率为0.13/10万。

第二节 地方病防治

地方性甲状腺肿与克汀病防治1958年国家开始对该病患者免费供药治疗,并帮助发病率高的村庄改良饮用水源。1967年在马谷田公社(高发区)搞试点,实行食盐加碘和服用碘糖片治疗。1974年将此经验推广到15个公社,普查了510675人,查出患者78966人,发病率占15.46%。其中克汀病184例,占患病人数的0.23%。马谷田公社中和大队发病率最高:调查1264人,查出患者392人,发病率为31.01%。该大队学校,共有学生119人,患病率为84.87%。1977年县、社两级分别成立有一位主要领导负责的防治地方病领导机构,制定防治地甲病规划,卫生部门主抓,有关部门配合,实行食盐加碘进行防治。对碘盐加工、运输、销售供应,由县、社、队三级管理,禁止非碘盐流入。1981年普查结果与1978年相比,患病率下降50.82%。高发社、队没有新发克汀病。原有克汀病人得到康复。1984年经省、地联合检查验收,达到了国家规定的基本控制的防治标准。

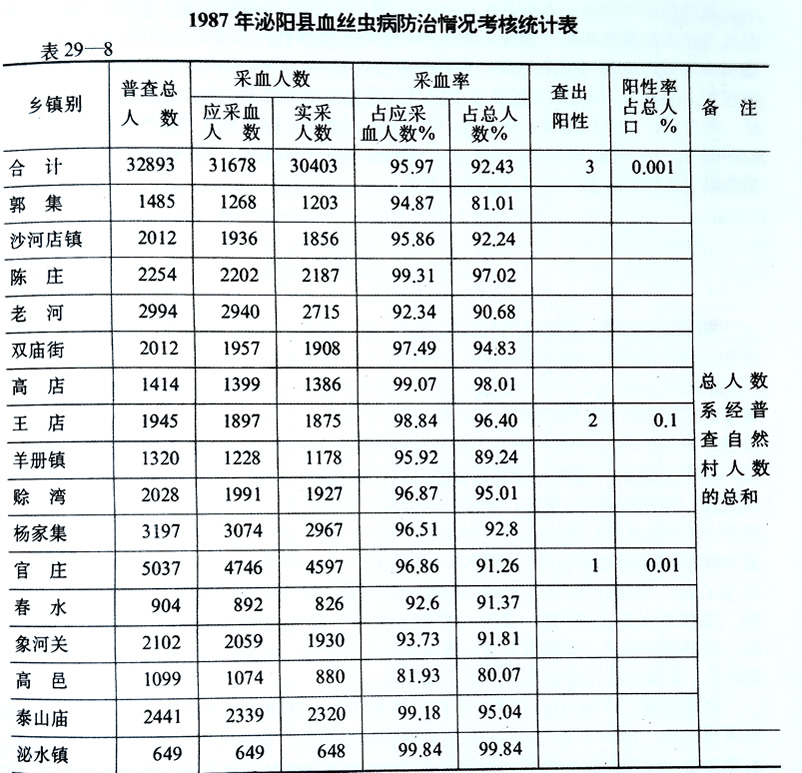

血丝虫病防治 1970年对血丝虫病进行全民普查,全县共查出患者67051人,占总人数的10.04%。其中乳糜尿、橡皮肿12人。属中度流行区。县内分类:马谷田、大路庄、王店、陈庄、杨集5个公社为高度流行区;板桥、春水、官庄3个公社为中度流行区;郭集、羊册、太山、赊湾、城关、沙河店、立新7个公社为低度流行区。所查病例全是斑氏丝虫。是年,开始组织丝虫病防治专业队12个,共250人,进行全民性普查普治。除1975、1977两个年份外,直到1980年,每年普查一次。方法是:以自然村为单位逐人采血检验,每次采血镜检人数均在应采血人数的95%以上。对查出患者,全部登记入册,然后用三日三克或五日三克海群生疗法,全程足量三个疗程,正规治疗。据卫生防疫站历年统计,总共采血镜检3112175人次,查出患者67051人,全部施治,治愈65931人,治愈率为98.3%。未愈1120人,占患病人数的1.7%。

从1981年7月1日开始,在全县范围内实施供应3‰海群生药化食盐(简称海盐)措施,对各公社库存食盐,盈库掺拌海群生原粉,向当地销售。对发病率较低的羊册、郭集、黄山、泰山、官庄、双庙、赊湾7个公社投药盐3个月,其余公社投药盐6个月。共用海群生原粉5221.32公斤,加工药盐175.5万公斤。服药人数705759人,服药率为99.89%。经县卫生部门自行考核和河南省血丝虫病考核组考核,以大队为单位计算,感染率在1%以下,达到了国家规定的基本消灭血丝虫病的标准。

为彻底消灭血丝虫病,1986年省决定在泌阳县采用投放半量海群生药化食盐的办法,对缓治、未治、服药有禁忌症及未发现的血症感染者施治。沙河店、老河、板桥、下碑寺、春水、象河、付庄7个乡所需海盐,由驻马店供盐区负责加工供应;贾楼、王店、大路庄、高邑、马谷田、陈庄、高店、杨家集、官庄9个乡所需海盐,由县负责加工供应。全县投放海群生原粉3.5吨,掺拌加工食盐135万多公斤。平均每人每天服药量0.01克,3个月服药总量为7000公斤。服药人数787580人,服药率99.95%。翌年经卫生部组织的对河南省血丝虫病抽查考核验收组验收,符合国家要求标准。全县有17人获河南省疾病防治成果奖。

头癣治疗 1979年县卫生防疫部门组织县、社两级卫生人员,在全县居民中进行调查,查出头癣病患者3940人,占总人口的0.55%。采取理发、洗头、擦药、服药、消毒五项综合性措施,以村为单位集中病人统一管理治疗。治愈3940人,治愈率100%。

氟病防治 氟病是因为饮用水中含氟量过高而引起的一种地方性疾病,其病理主要是损害骨骼系统,造成骨质疏松。临床表现为氟斑牙,氟骨症,常见腰腿疼痛,晚期腰弯驼背。1980年6月至1982年,在县地方病防治办公室组织领导下,对全县所有在校学生进行线索性普查和重点病区人群普查,查明泌阳县的氟病主要分布在山区、丘陵区,散及郭集、 黄山。 羊册、官庄、付庄、大路庄6个公社的8个大队,15个自然村。病区受害群众2820人。有氟斑牙患者1669人(男性1125人,女性534人)。其中,白垩型848人,着色型681人,缺损型140人。

现时防治氟病唯一办法是改良水源。1982至1985年国家投资7万元,分别在官庄公社寺东大队东北沟村打新井,在大路庄公社大路庄村,立新公社李岗、沙河刘等村,建引水工程,安装自来水设施。但均未获改水效果。1986年上级又拨款8万元,县财政投资2.1万元,从1987年春改用以户为单位打轧井加BC除氟剂,实行药物除氟办法,并在大路庄乡和郭集乡选定两户搞试点。经化验,试点轧井饮水含氟量由最高每升6.66毫克。(一般每升2.4至3毫克),均降低到每升1毫克,达到了国家规定的每升1毫克以下的标准,为防治氟病创造了经验。

第三节 公共卫生

爱国卫生运动 民国时期对公共卫生无统一管理,机关、学校各自行动,农村和集市是“各扫门前雪”。城乡卫生条件和群众卫生习惯都很落后。

建国后,政府统一号召,统一指挥,结合国内外形势,配合中心工作和庆祝节日,每年都开展几次突击性爱国卫生运动。平时各机关、学校、企事业单位,都坚持开展经常性的卫生活动。1953年全县人民开展爱国卫生运动以声讨侵朝美军使用细菌战的罪行。1958年把消灭苍蝇、老鼠列为除“四害”的内容,广大干部和群众开展挖蝇蛹、捕打苍蝇、灭老鼠运动。机关、学校,城镇居民开展义务劳动,挖塘泥,铲杂草,清理污水沟,填平污水坑,集运垃圾,支援农业生产。进入80年代,结合“五讲、四美、三热爱”活动开展爱国卫生运动。1985年全县总动员,开展美化、绿化环境活动,投入劳力16万人次,清除垃圾78.3万车,修建公共厕所756个,整修街道52条,总长3.3万米,清理排水沟3100米,新建垃圾箱150个,填平污水坑6200个。经地区检查评比,泌阳为先进县,获锦旗1面,县卫生局、文化局、外贸公司、双庙公社均被评为先进单位。另有140个单位被评为县文明单位。

水源管理 1958年由卫生防疫部门负责,在全县城镇和有条件的村庄使用漂白粉对井水消毒。1959年到1966年在全县进行改良水井:修筑井台、井栏、井唇、井亭,水井加盖,设公用提水专桶,拆填距水井30米以内的厕所和粪坑。吃河水的地方,实行人、畜饮水分段,洗澡固定河段,以保持水源不受污染。60年代后期,开始在县城和集镇修建水塔,农村推广轧井,饮水卫生逐步得到改善。1975年至1982年农村卫生工作,重点抓“两管五改”,即管水、管粪,改良厕所、畜圈、锅灶、水井和环境。1984年全县饮水改用轧井的户约占30%,1986年改良水井2160眼,新打轧井2368眼。

粪便管理 60年代全县已达村村有公厕,户户有私厕。公厕大部分是屎尿分开。粪便处理方法是大便后盖灰,日产日清,避免苍蝇繁殖和污染食物。对畜粪处理,提倡高温堆肥、泥封发酵法,防止流失,减少苍蝇孳生。1975年提倡“两管五改”推广“回形猪圈”,双层鸡舍,既卫生又积肥。1986年新建和维修厕所4760处,改良畜圈2488个。

食品卫生 从60年代开始,县、区卫生防疫部门配专职医生,负责市场卫生管理,开展卫生知识和卫生法令宣传,禁售腐烂变质食物。不符合卫生要求的食品一经发现,立即鉴定处理。严重者没收掩埋或销毁;上市合格食物要求有防蝇、防尘设备。售货人员禁止用手直接接触食物,必须用夹、勺等工具拿取。但因习惯势力所致,未能全部落实。对饮食、服务行业从业人员实行一年一度的体格检查,发现传染病患者,令其停业治疗或转行。1978年中央卫生部、商业部颁布《食品加工销售,饮食业卫生五、四制》及1979年国务院颁布《中华人民共和国食品卫生管理条例》后,县确定一位领导干部分管此项工作,卫生防疫部门当好参谋,农业、商业、外贸、轻工业、交通、水产等有关部门密切配合,进行检查监督,饮食服务行业严格执行。除平时监督外每年都组织一次或几次全县大检查,以防止病从口入。1985年夏,一次检查销毁霉坏变质饼干4250公斤,不合格冰棒2700只,有囊虫的猪肉(俗称米糁肉)150公斤,变质啤酒2180瓶。1986年印制卫生宣传卡片和传单,在全县广为宣传。同年县下发药品,一次灭鼠15.6万只。1987年冬,县拨款2.1万元,购药1900公斤,灭鼠5.8万只。

附:食物中毒事例

1960年羊册区小郭庄生产队发生260人砒霜中毒事件,治愈259人,死亡1人。原因:用赛力散(农药)浸拌小麦种子,该队食堂误将麦种磨成面粉食用所致。

1972年郭集公社杨树岗村,猪中毒死亡,群众分吃,引起30人中毒,经治疗全部康复。

1977年陈庄公社方老庄,因误食桐油203人中毒,全部治疗康复。

1982年8月3日付庄公社竹林大队竹林村社员宋天有(22岁)、张学贵(20岁)、赵永朝(18岁),在山上放牛,同采蘑菇3斤,中午煮熟食用,觉味涩未吃。随后他们用煮蘑菇水下面条吃,宋喝4碗,赵喝1碗,张喝两碗。4小时后宋天有先发病,经县医院抢救无效死亡。张学贵当晚发病,于第二天由贾楼卫生院转县医院抢救无效死亡,赵永贵第二天感到不适,经付庄卫生院转地区医院治疗脱脸。