第三章 普通教育

第一节 幼儿教育

民国20年(1931年),挪威籍牧师蓝日新夫妇与泌阳救恩会协议,将桐柏孤儿院迁到泌阳,由泌阳救恩会接办,共有孤儿30余名,依年龄大小,分别进行幼儿教育,抗战开始后停办。建国后,1954年始建“泌阳县直机关幼儿园”。园址在今县人民医院西侧。入园幼儿70名,按年龄分大、小两班。教师4人,保育员4人,房屋18间。1958年在“大跃进”形势影响下,全县各地普遍建立幼儿园。一年之内由1所增至280所,入园儿童5600名。因盲目发展,设备及师资条件差,教育质量低,到1962年相继解散。1966年2月,县文教局于南城门里(现新华道东侧职工家属院)重建县直机关幼儿园,分大、小两班。1969年迁址于县广播站东侧,规模有所扩大,改名为“泌阳县幼儿园”,纳入国家教育经费开支。

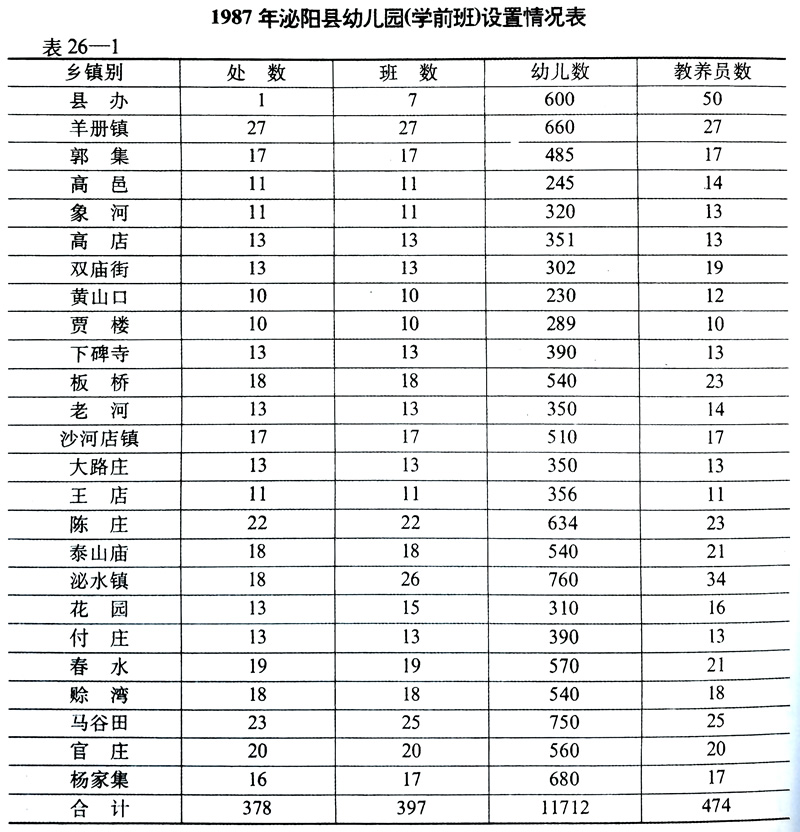

1966年“文化大革命”开始后,随着农村学习毛主席著作运动的普遍开展,曾一度兴起大办“育红班”(学前班)高潮,1967年发展到122处,幼儿达6750名。但因后援不足,不久大部分自行解散。从1978年以来,各公社又恢复幼儿园。1986年后绝大部分幼儿园附设于当地小学,称“学前班”。开设课程基本仿效初级小学,但不布置作业。同时,县制药厂、缫丝厂、外贸局、商业局等均开办了幼儿园,主要接收本系统职工子女,各幼儿园常年保持在15名左右。至1987年,县办幼儿园1处,7个教学班,教职工50人,入园幼儿600人;乡、镇办378处,397班,入园幼儿共11712人,教职员工474人。

第二节 小学

一、公立小学

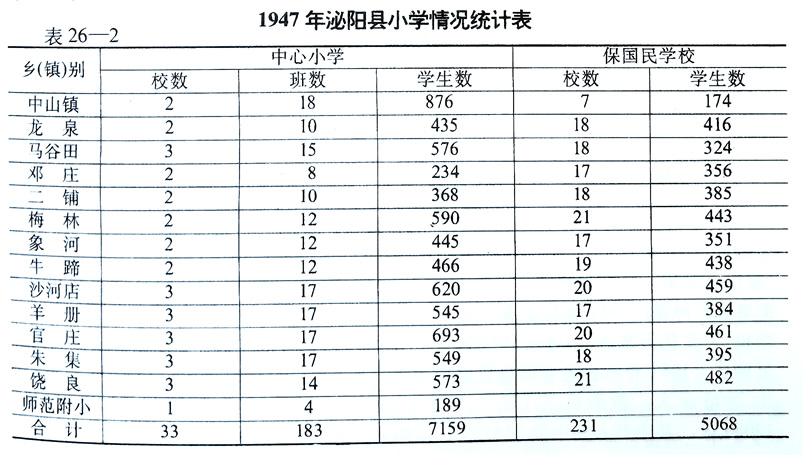

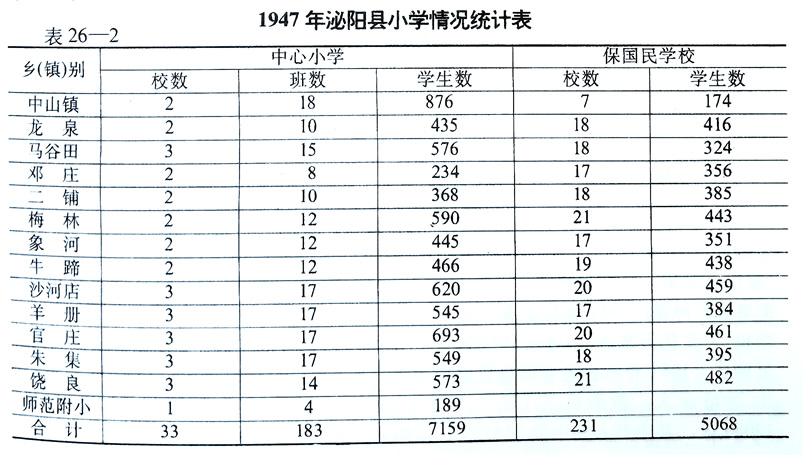

清光绪三十一年(1905年),泌阳始设初等小学堂,学制4年。光绪三十三年,创立第一所高等小学堂,学制4年,堂址在南城门里原“慈丘试院”。首任堂长焦之蛟,学生40人。宣统元年(1909年)全县有高等小学堂1所,两等(初、高等都有)小学堂2所,初等小学堂2所,合计14班,学生502人。民国元年(1912年),泌阳县高等小学堂更名为泌阳县高等小学校,“堂长”改称“校长”。民国12年,高等小学校更名为县立第一完全小学,学制初级4年、高级2年。次年春,牛蹄创立“泌阳县立第二完全小学”、象河关创立“泌阳县立第三完全小学”,到民国20年全县公立小学增至136处(其中完全小学5处、初级小学131处),私立小学43处。时因兵匪骚扰,学校校舍被军阀占据,校产经费被军阀收用,加之灾害袭击,教育受到破坏。民国24年,全县小学剩65处,在校学生仅2534人,占当时学龄儿童5%。民国29年后,推行国民教育制度,实行“政教合一”,保办“保国民学校”、乡建“中心国民小学”,至32年全县建中心国民小学32处、158班,保国民学校231处,多为多级复式,全县共入学儿童:12148人。民国33年遭日军侵略,有些小学停课,有些上课时断时续。沙河店、牛蹄沦陷后,日伪政权推行奴化教育,在沙河店街南门内崔家祠堂建立小学一所6个年级、5班,学生200人。抗战胜利后,沦陷区的牛蹄、沙河店各学校陆续迁回原址。其他地方学校也趋向正常。民国34年秋,在县城南门里创办师范附属小学,4个年级,学生160人。至解放前夕(1947)年,全县有中心国民小学33所、183班.学生7159人,保国民小学231所,学生5068人,共有小学教师785人。

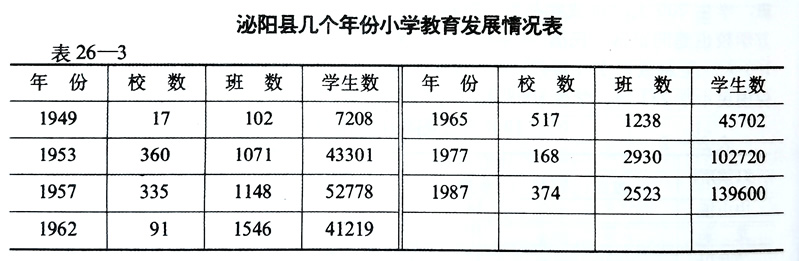

解放后,共产党和人民政府积极发展人民教育事业。1948年春,县境因处于“拉锯”状态,各地学校均停课。是秋,羊册小学开始上课,有6班,320人,至1949年底全县小学发展到17所,102班,学生7208人,时有教师194人。1953年开始,在边远山区建立学校,1957年全县小学校增加到335所,在校学生52778人。同时,对小学进行整顿,加强教研活动等,小学教育质量显著提高。1958年在“大跃进”形势影响下,掀起大办学校高潮,尤以民办小学发展迅速。由于师生过多参加劳动,又强令实行“四集中”(吃、住、学、劳动),把全县538所小学合并为89所(沙河店小学合并后为64班),学校秩序难以维持,教学质量一度下降。1961年春,贯彻“调整、巩固、充实、提高”方针,对全县学校进行了一次大整顿。首先取消“四集中”,实行劳逸结合,接着,停办一些学校,精简一部分教师,努力提高教师业务水平,切实加强教研活动。经过两年整顿,到1965年教学质量才有所恢复和提高。

1966年“文化大革命”开始后,学校“停课闹革命”,次年3月虽复课,有名无实。1968年春,集中全县小学教师,学习贯彻执行毛泽东主席提出的“五·七”指示,组织“工宣队”、“贫宣队”进驻各学校,县教育局提出“上高中不出公社,上初中不出大队、上小学不出村”的口号,把小学一律下放到大队办,并在全县246所小学中附设了244处初中班,有的小学还附设了高中班,因师资条件差,教学质量明显下降。

中共十一届三中全会后,停办“戴帽初中”,合理调整布局,小学教育稳步发展提高。1982年起,县重点抓普及小学教育工作,至1987年全县适龄儿童入学率达96.65%,巩固率99.1%,毕业率99.6%,普及率达97.2%。

附:泌阳县城关第一小学校简介

清光绪三十三年(1907年)创办,名为泌阳县高等小学堂,地址在城南门里原“慈丘试院”。民国元年(1912年),迁于文庙,改名“泌阳县高等小学校”。12年,改称“泌阳县立第一完全小学校”,29年改为中山镇第一中心国民小学,12个班。1947年泌阳解放时停课。1949年秋复课,迁址于东方红大街中段北侧,定名“泌阳县城关第一小学校”。“文化大革命”中曾名“向阳学校”,并附设初中四班,不久初中班停办。1977年复原名。1981年秋县教育局确定该校为县重点小学。至1987年该校发展为30班,学生2800余人,教职员工125人。自1949年恢复至1987年,已毕业学生234班,12038人,其中升入初中的9141人,占毕业人数的75%;现有校舍135间,其中教学楼一幢,建筑面积6067平方米,占地10475平方米。教学设备较为完备,已采用现代化教学手段。有校办工厂、文具店、图书室等。教学成绩显著,曾先后荣获地、县“教育先进单位”、“体育先进单位”、“五讲四美先进集体”等称号。

二、私立小学

民国元年(1912年)城内吴姓创办吴氏私立小学,校址在北街当铺道,复式一班,学生30人。民国12年并入第一小学校。民国8年由焦姓集资创办私立小学,校址在县城焦氏祠堂。开始名“私立第九初级小学”,民国22年改为焦氏私立小学,复式一班,学生50人左右。就学者除本族子弟外,也有外姓,学生不纳学费,民国36年停办。此外还有城内范氏私立小学、赊湾王氏私立小学等,创办时间都不长。随着公立小学的发展,先后停办或并入公立小学。

三、教会小学

清光绪二十八年(1902年),意大利籍天主教传教士谭维新在县城办“男女学堂”,学生全为教徒子女。民国14年(1925年),意籍教士梁兴华接办,将该校改为“崇德完全小学”。

宣统元年(1909年),美籍梅教士与教徒李荣生共办男女学堂1所,学生20余人。民国2年(1913年),男女生分开,男校由饶培德承办,招收新生,增设高级课程,命名为“福幼小学”。女校另辟新址由彭守真承办,命名为“信德女子小学”。民国19年两校停办,民国21年复办,两校合并,名“福幼小学”。民国26年发展成完全小学。民国28年,全国中华慈幼协会在本县招收15岁左右青少年,福幼小学学生全部应招,共200余人前往陕西。此后,教会学校消失。

四、民办小学

泌阳县民办小学始于1948年。师资从本地知识分子中聘请,待遇由当地群众负担,教室由群众筹建。1949年全县民办小学39所,56班,在校学生2137人。1952年根据上级指示,民办小学全部转为公立小学,教师也同时转为公办教师。1957年公立小学满足不了群众要求,全县又办起民办小学38处,在校学生1885人,民办教师51人。1962年贯彻“两条腿走路”方针,民办小学发展到261所,348班,在校学生10695人,民办教师队伍扩大为359人。1968年小学下放到大队办以后,民办小学与公立小学合并。

第三节 课程与教学

一、课程

清光绪三十一年(1905年)颁布变通小学章程,规定小学课程为:修身、讲经、读经、中国文学(含史、地)、算术、体操六课。泌阳因是初等小学堂,课程只设修身、读经、算术、体操四课。光绪三十三年改为高等小学堂后,才增设讲经、中国文学两课。民国元年(1912年),读经课废止,增加手工课;高等小学实施兵式体操。此时小学课程为:修身、国文、算术(含珠算)、手工、图画、唱歌、体操、中国历史、地理、农业、商业、英语。民国11年课程改为:国语、算术、卫生、公民、自然、园艺、工用艺术、社会(历史、地理、卫生合并)。私立小学均执行小学课程。教会小学则以“圣经”功课为基本,另设手工劳动课。民国25年以后,初小设公民训练、国语、算术、社会、自然、音乐、美术、劳作、体育等课,高小设公民训练、国语、算术、历史、地理、自然、公民、音乐、美术、体育(童训)等课,一直到解放。

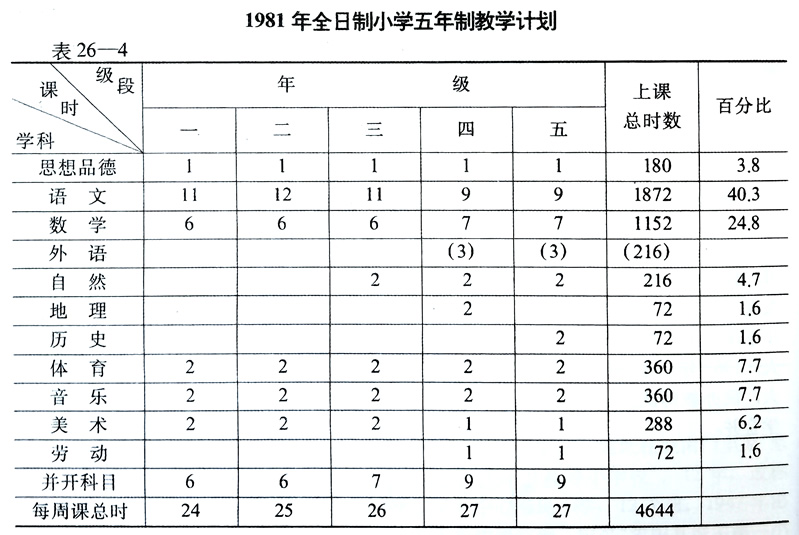

建国后,初级小学设国语、算术、常识、唱歌、图画、体育,高级小学设国语、算术、自然、历史、地理、政治、音乐、美工、体育。1953年国语课改为语文课,美工改为图画课。1959年小学四、五、六年级普遍增设珠算课,五、六年级开设政治课,一至四年级增设手工劳动课,三至六年级增设生产劳动课。1964年六年级增设农业常识课。1966~1969年“文化大革命”初期,学校没有正式课本。1969年小学学制改四二分段制为“五年一贯制”后,采用河南省和江苏省新编教材。1981年执行教育部制定的教学计划。小学课程设置有:思想品德、语文、数学、自然、历史、地理、体育、音乐、美术、劳动等课。

二、教学

民国从兴学堂到“四、二”分段制,采取以班级为单位实行课堂制教学。向学生授课普遍采用注入式教学法,直至解放。

建国后,初期沿袭旧式教法。1952年小学照搬苏联凯洛夫“五大环节”(组织教学、过渡新课、讲授新课、小结、布置作业)教学法,1956年后停用。1958年为加强思想政治教育和劳动教育,组织小学高年级学生走出课堂,大炼钢铁,过多地占用了文化课学习时间。1963年贯彻“以教学为主”的原则,纠正和克服忽视教学的错误做法,加强基础知识和基本技能的训练。“文化大革命”中,教学秩序混乱,教学内容经常变动,教法朝令夕改,严重影响了教学质量。1979年教育部颁布《小学生守则》,教学秩序逐渐走向正轨,教学内容因使用统编教材而相对稳定。重视了基础知识和基本技能的教学,加之严格实行考试制和升、降级制度,提倡自学,注意发展学生智力,培养学生能力,加强了课外辅导,教学质量普遍有所提高。

第四节 中 学

一、公立中学

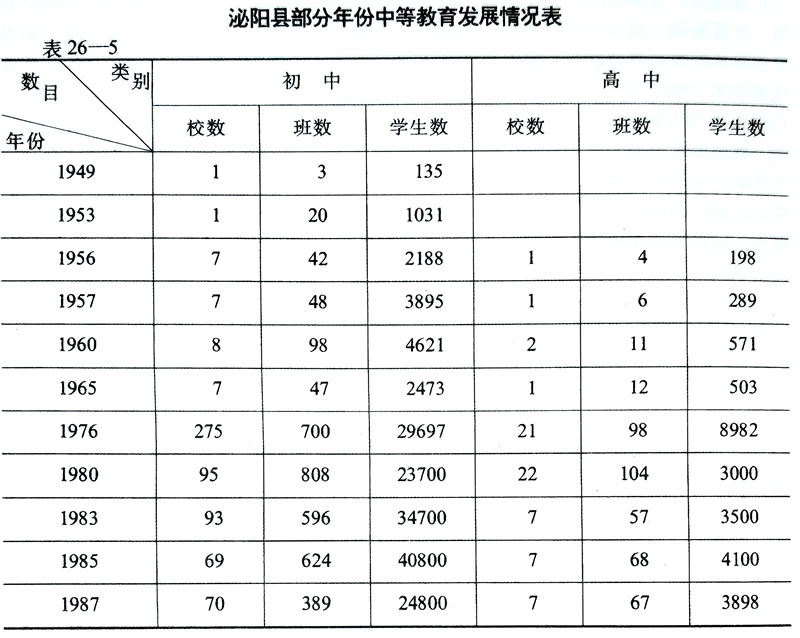

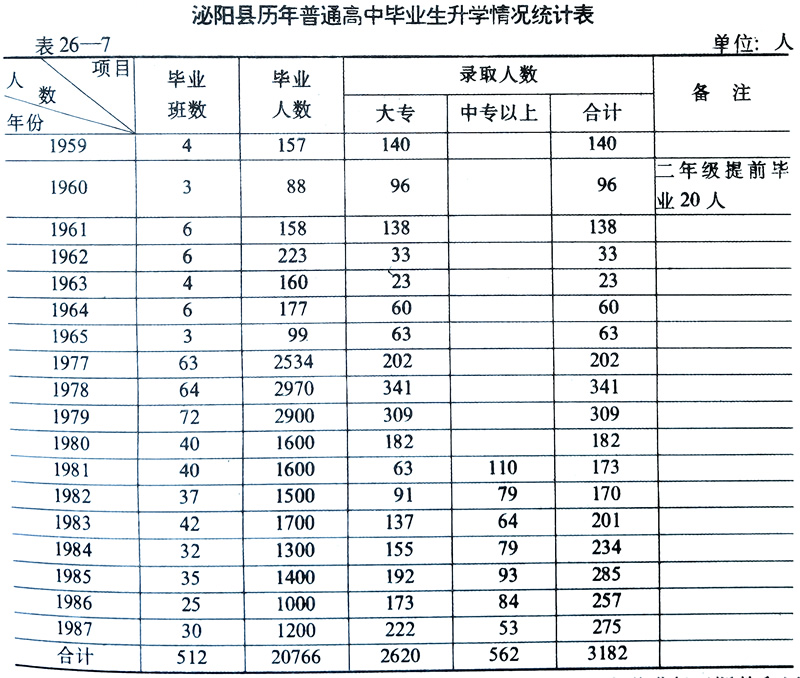

民国22年(1933年)秋,泌阳县始在县立简易乡村师范学校附设初中1班,学生40名。民国34年将县师附设的2班初中列出,新招收2班,在县城西关关帝庙单独建校,名为“泌阳县立初级中学”,共4班、学生204人,至民国36年发展至6班,学生284人。是年夏,原私立“务本女中”改为公立,名为“泌阳县立女子初级中学”,不久解放,两所中学均停办。1949年秋,县人民政府在城内焦家祠堂建立泌阳县立初级中学,共有3班,学生135人,县长姚增绪兼任校长。1954年秋,在官庄建立泌阳县第二初级中学。1956年秋,分别在饶良、羊册、板桥、春水建立第三、四、五、六初级中学。同时县城第一初级中学增设高中班,成为完全中学。1957年秋,王店建立第七初级中学,高邑小学增设初中班,称第八初级中学。1958年秋,在普及初中教育的精神指导下,又在陈庄、赊湾建立第九、第十初级中学。同年第二初级中学增设高中班,为第二完全中学。1962年学校调整,陈庄、赊湾2所初中停办,羊册、春水、王店、高邑4所初级中学改为民办,第二完全中学高中部取消,县保留完全中学1处,初级中学4处。经过两年休养生息,国民经济形势好转,1964年复将羊册、春水、王店、高邑4所初级中学改为公办。经调整和实行《全日制中学暂行工作条例》,教学质量有显著提高。1968年盲目发展初、高中,至1969年全县办初中251所、高中15所,因过多实行“以劳代学”、“以批代学”和批判“教育回潮”等错误作法,教育质量再度下降。直到1977年恢复高考制度后,各中学教学秩序才转入正常。1978年城关第四小学招收初中班,增招高中班,改为城关高中。至此,全县高中增至25所。1981年调整高中布局,除保留泌阳一高、城关高中和官庄、春水、板桥、陈庄、王店、马谷田8所高中外,其他高中全部改为初中。1983年又将马谷田高中改为农业高中。至1987年全县有高中7所、67班,在校学生3898人;初中70所、389班,在校学生24800人。

附:初、高中选介

泌阳县泌水镇第一初级中学 县重点初中之一。校址在县城南门内西侧,占地16650平方米,总建筑面积3708平方米。现有24班,在校学生1993人。1949年县人民政府创办,初招两班学生,称泌阳县初级中学。1954年,因官庄建立初中一处,该校随易名为“泌阳县第一初级中学”。“文化大革命”中曾改名“遵义中学”,后复今名。学校图书馆、阅览室、试验室、教学仪器及体育、音乐器材设施较齐备,教研组织健全。现有教职工147人,其中专职教师71人。自建校至1987年,共毕业学生232班、10900人。1979年以来,连续被评为地、县先进集体。

泌阳县第一高级中学 位于行政路中段北侧。占地43200平方米,总建筑面积8300平方米。现有18班,学生900余人。1956年为泌阳县第一初级中学附设的高中班,1962年高中部迁至城北,和初中部分为南北两院,并称为泌阳县第一中学。1969年改名为“遵义中学”。1972年高中部再析出,迁今址改为现名。学校党、政、工、团组织健全,各种教学仪器、电教器材较为齐备。建有教学楼、理化实验楼。图书馆藏书2万余册。现有教职员工110人,其中专职教师65人。建校至1987年共毕业268班,13400人,为高一级学校输送学生2300多人。

二、私立中学

扶风中学 民国25年(1936年),焦遵吾利用原“铜峰书院”房舍,创办“私立扶风初级中学”,校长吴平轩。初为1班、37人。民国27年增至2班、80余人。同年秋停办。

衡门女中 民国30年(1941年),马之堂在大磨创办“衡门女子初级中学”,首任校长田玉璞,招收1班、28人。次年马氏病故,王友梅接办,易名为“务本女子中学”,校址迁至县城当铺道。民国32年因日军进犯县城,学校迁至城南乔庄,日本投降后,复迁回城内原址。民国36年发展为3班,学生89人,经省批准,改为“泌阳县立女子初级中学”,泌阳解放时停办。

达德中学 民国28年(1939年),张虎岑在牛蹄街创办“私立达德初级中学”,张运仓任校长。当年招收1班、49人。民国30年发展到3班。日本军侵占牛蹄时,学校迁至春水北黑风寺,因条件太差,是秋并入梅林中学。

梅林中学 民国30年(1941年),张虎岑、李子宽在黄山东麓梅林寺创办私立梅林中学,校长晁伟青。是年招生1班、50人。民国33年秋接纳达德中学2班,发展为4班,学生180余人。民国34年春,校长晁伟青出任泌阳县县长,晁松亭接任校长,教职员工13人。因校址距沦陷区较近,为避日军骚扰,同年春迁至官庄东南张岗村,借民房上课。抗战胜利后,仍迁原址。民国36年发展到7班,学生354人。泌阳县解放时停办。

文华中学 民国33年(1944年),薛子正在饶良街(今属社旗县)创办“私立文华初级中学”,校长郭敬之。民国35年发展为3班,学生103人。次年为6班,学生200余人。解放时停办。

第五节 课程与教学

一、课程

民国期间,泌阳县几所中学(包括私立),学制均为三年。设置课程有:公民、国文、英文、算术、代数、几何、动物、植物、历史、地理、体育、卫生、物理、图画、劳作、音乐等,至解放。

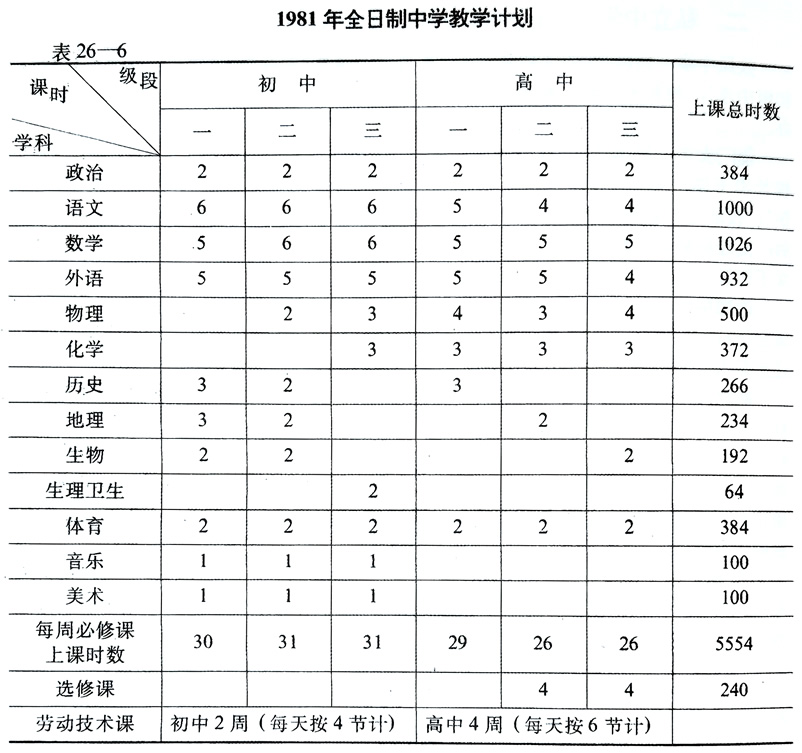

建国后,1953年初中设语文、算术、代数、几何、物理、化学、植物、动物、卫生常识、历史、地理、中国革命常识(政治)、外语、体育、音乐、图画等课。1958年中国革命常识改为社会主义教育课。1972年贯彻毛泽东主席“五·七”指示,取消语文课,改为毛泽东思想教育课,物理、化学合并,改为工业基础知识课。教材由各校自己选用。1977年后执行国家统编教材,课程设置才稳定下来。

二、教学

民国期间,中学教育一直沿用灌输式教学法。为加强对学生思想的控制,从民国19年起,国民党县党部把中学、师范作为控制重点,县党部书记长自任师范学校校长,经常对学生进行威胁恐吓,以“信仰三民主义”、“信仰和服从领袖”作为教育学生的中心内容,以“四维”(礼、义、廉、耻)“八德”(忠、孝、仁、爱、信、义、和、平)作为学生的行动准则。30~40年代虽也注重知识教学,但教学方式简单,教学质量低下,加之各种实验仪器缺乏,学生得不到应有的知识。

建国后,中学经过整顿、改造,逐步建立起新的教学秩序。根据党的教育方针,对学生进行德、智、体、美全面发展的教育。50年代初,在政治思想教育上着重向学生进行革命传统教育和“五爱”教育,培养学生爱祖国、爱人民、爱科学、爱劳动、爱护公共财物的优良品德和为人民服务的思想品德。在知识教育上,教师普遍实行备课制度,采用“五环”教学法,力求体现“六项原则”(即直观性、自觉性、积极性、系统性、量力性、巩固性)。

1958~1960年,全县中学生走出课堂,大办钢铁,参加工农业生产劳动。这一段因忽视了文化课学习,致使教学质量下降。1961~1962年,按照《普通中学暂行工作条例》,减少了学生过多参加劳动的时间;在教学方法上,改变了原来死抠“五环”、“六原则”的作法,教师发挥自己的主观能动性,灵活地进行教学,教学质量有所提高。1965年全县各中学教师认真学习毛泽东主席的《十大教授法》(启发法、由近及远、由浅入深、说话通俗化、说话要明白、说话要有趣味、以姿势帮助说话、后次复习前次的概念、要有提纲、干部要用讨论式),在教学方法上提倡调查研究,吃透“两头”(吃透教材、吃透学生实际),根据农村生产实际、工作实际和学生的实际情况讲解教材内容。教师提问题、留作业,采取因人制宜,分别提出不同要求,收到较好效果。

“文化大革命”开始后,学校停课闹“革命”,教师挨批斗,学校秩序混乱,教学无法进行。

1978年教育部公布《全日制中学暂行工作条例》后,县对中学进行了调整和压缩,注意了师资培训和教师的基本训练,健全了教学组织,加强了教学研究,并以各科教学大纲为依据,认真分析教材,改进教学方法,提高了教学质量。1981年以来,各校认真贯彻党的教育方针,改进和提高教学方法,加之各校图书、仪器和各种模型、标本的增配,推广电化教学,教学质量得到明显提高。