第三章 工商行政

第一节 机构

1949年元月泌阳爱国民主县政府设立工商管理局。1950年改称泌阳县人民政府工商科。1952年各区、镇设工商助理,由税务所长兼任。1954年工商科设物资交流办公室,各区、镇建立工商管理委员会。1956年工商管理工作并入商业局。1959年恢复和健全了各级市场管理委员会。1962年11月成立工商行政办公室,与县财委合署办公。1963年10月恢复工商科,各区、镇配专职工商助理。1965年8月成立工商行政管理局。1970年与财、税局合并为财政局,另设打击投机倒把办公室。1972年4月改为市场管理委员会,归属商业局。1974年4月市场管理委员会成为单独的工商管理机构。1979年3月改名为工商行政管理局,局内设办公室和市场、企业、个体、人事、合同、财务等股,并在24个乡镇设立工商管理所。到1987年工商管理人员增加到287人。

第二节 对私营工商业社会主义改造

解放后,人民政府对工商业采取保护政策,私人工商业得到迅速发展。1949年底,全县私营商业2758户,从业人员5579人,营业额345万元。手工业377户,从业人员445人,总产值13万元,比解放前有很大发展。

1950年中央提出“发展生产、繁荣经济、城乡互助、内外交流”的方针。因国营、合作商业尚在初创阶段,还需要利用私营工商业来疏通商品渠道,进行物资交流,为恢复和发展生产服务。国家对私人工商业采取“加工、订货、贷款、收购”等方式进行扶持,私人工商业发展很快。到1952年,私人商业发展到4787户,从业人员8469人,营业额453万元。手工业564户,从业人员725人,总产值37万元。分别比1949年增长73.5%、51.8%、31%、49.6%、62.9%、185%。是年秋为打退资产阶级的进攻,对私人工商业者进行“反行贿、反偷税漏税、反盗窃国家资财、反偷工减料、反盗窃国家经济情报”的“五反”运动,清查出:①偷税漏税的632户;②黑市资金的333户;③抽调资金的36户;④暴利资金的1022户;⑤进货不登记的325户;⑥拖欠税款的23户;⑦偷工减料的43户;⑧掺杂兑假的264户;⑨缺斤短两的86户;⑩大进小出的310户;○以假顶真的77户;○高抬物价的23户;○套购物资的77户;○黑市交易的442户。对3名严重违法者绳之以法,对偷漏税款者罚款8700多元。“五反”后,私营工商业出现了抽调资金、转行歇业问题。国家根据“利用、限制、改造”方针,及时调整了公私、劳资、产销之间的关系。确定国营商业以批发为主,在控制粮、棉、油的前提下,适度放宽对私营工商业者的政策。在批零差率、经营范围、税收、贷款利率和行政管理方面作了适当调整。因粮油实行统购统销,从事该行业人员大部转行务农。到1953年底,全县私营商业3800户,从业人员6774人,营业额555万元,手工业630户,从业人员782人,总产值39.2万元。

1954年县成立对私营资本主义工商业社会主义改造办公室。私营商业停止发展。对现有工商业本着“全面规划,加强领导,积极改造”的方针,开展普查登记、清产核资、分类排队、统筹兼顾、全面安排。对私营手工业者采取合作社形式进行安排;对较大私营商号从业人员,采取公私合营形式进行安排;对有一定资金,又有经营能力的组成合作店、组;对资金较少,有经营能力的实行代购代销;有一定专业技术的过渡到国营或供销合作商业;集镇上半农半商的,大都转行务农。到1955年底,除安排者外,私营商业尚有2053户,从业人员2333人,营业额为243万元,手工业合作社、组70个,从业人员812人,总产值为36.5万元,个体户占1.2%。

1956年工商业者敲锣打鼓,接受社会主义改造。商业按行业组成公私合营、合作商店、代销合作小组等集体单位113个,从业911人;手工业组成铁、木、竹、窑、皮革、建筑等生产合作社41个,从业1551人;交通运输业合作社6个,从业166人,生产小组5个,从业29人。个体手工业户仅11户,13人。在对私营工商业社会主义改造中,过渡为国家职工的243人。有111人年老体弱,安排了力所能及的工作。209人生活困难,发放了1045元救济金,并安排他们的子女294人。对有经营能力的151人(包括两户资本家),分别安排为商店正、副经理,合作社长、组长职务。对在工作上做出成绩,被评选出的45个模范单位、439名先进分子,给予了表扬,并发奖金4915元。是年底,全县对私营工商业社会主义改造基本完成。

第三节 市场管理

建国初期,市场管理工作重点是支持国、合经济发展,保护有利于国计民生的私营工商业正当经营活动,并扶持其发展。打击投机倒把、囤积居奇、哄抬物价、欺行霸市等不法经营活动。1950年县城东关商人李某因欺行霸市、囤积食盐1.5万公斤,政府强行按市价予以抛售,稳定了市场物价。1953年后粮、棉、油实行统购统销,私人粮行、花行被取缔,不准私人收购和贩运统购统销物资;对其它物资的流通,亦本着从严从紧的原则进行管理。1954年查处倒卖一、二类物资者17起,共罚款1678元。1958年全县一县一社和食堂化后,集市贸易一度关闭,少量黑市交易中物价上涨。1961年根据“调整、巩固、充实、提高”方针,组织城乡市场物资交流,加强对采购人员管理,打击投机倒把活动。本着“管而不死、活而不乱”的原则,对个体摊贩实行“两挂”(挂执照、挂牌价)、“三定”(定人员、定地点、定经营范围)的管理办法。开放农贸市场,允许自产自销。1963年对28个集贸市场调查,每天上市6万人左右,全年上市物资总额为3439万元,成交总额为1840万元,占上市的53.5%,比1962年上升43%。集市贸易价格大幅度下降,牌、市差价缩小。据对18个品种调查,市价水平比1961年下降163.6%,比1962年下降71.6%。1963年3月国务院颁布了《关于打击投机倒把和取缔私人长途贩运的几个政策界限的暂行规定》后,5月份县查获以郭保声为首倒卖耕牛58头、牟利1万元的投机倒把集团。是年底统计,罚、没款共3.51万元。“文化大革命”期间,在“以阶级斗争为纲”、“割资本主义尾巴”等左倾错误影响下,社员家庭副业和城镇居民个体经济以“投机倒把”罪被强行取缔。后期又关闭自由市场,严重影响了城乡经济交流,群众生产、生活深感不便。

中共十一届三中全会后,随着经济体制“改革、开放、搞活”政策的贯彻执行,国营、集体、个体经济通过各种流通渠道扩大商品交流,工商管理部门积极扩大场地,开展政策咨询、信息服务,使城乡集市贸易出现活跃的局面。同时,对一些借政策放宽之机进行走私贩私、套购紧缺商品,倒卖合同,制造、销售假冒伪劣商品,买空卖空等非法活动进行了依法打击。1982年查处一些集体单位从黑市套购假冒名牌自行车430辆。1983年对全县乱办的81个交易所进行了整顿,批准37个,其余全部取缔,并革除了摸价比码、暗语成交、垫支赊销等不正当交易行为。1984年整顿和处理了一些名为“公司”、“中心”,实为投机倒把的皮包公司。严加管理了电视录像,坚决制止和打击了就地转手倒卖主要生产资料和紧俏商品的活动。

第四节 企业登记

1950年县人民政府工商科开始对私营商业进行登记,印发了营业执照,建立了“经济户口”,全县共发放各类营业执照2758户。1955年8月对私营商业进行了普查登记,登记原则是:有利于国计民生,有利于就业,有利于物资交流。登记发证的有1922户。1963年9月,对国营、合作社、公私合营和个体工商户进行了清理整顿和全面登记。配合业务主管部门,重新划分了各行业的经营范围,调整了网点布局,全县共登记发证1988户。同时取缔非法经营的1131户,1346人,其中有“地下工厂”13个,“地下行栈”5处,黑经纪5人,队办商业31户,投机倒把、弃农经商的1275人。“文化大革命”时期,国营和集体商业萧条,个体工商户受到打击,工商企业登记管理工作随着工商机构的撤并而停止。

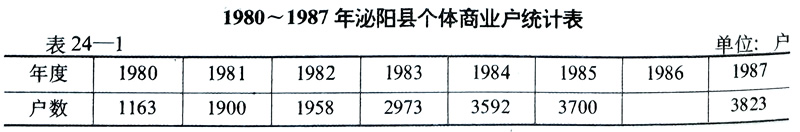

1978年后,在“对外开放、对内搞活”经济方针指引下,国营、集体、个体工商业和经济联合体得以迅速发展。1980年4月对工业企业进行了普查。1981年10月对商业企业、交通运输业进行了普查。1984年全国统一换证普查。到1987年底,全县共登记国营、集体企业1121户,6934人,资金3800万元,个体商业3823户,3886人。

第五节 合同 商标管理

一、合同管理

1962年12月县人民委员会发布了《关于加工、定货、包销合同暂行办法》,要求工商管理部门对经济合同进行监证、审查、仲裁。由于人力不足,经济合同纠纷案件仍依靠业务主管部门调解,需要仲裁的经济合同纠纷由人民法院处理。

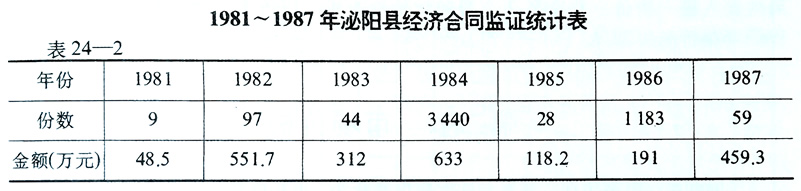

1981年工商部门对经济合同作了监证,并开始进行调解、仲裁工作。1984年县工商局经济合同仲裁委员会建立后,调解、仲裁工作全面开展起来。1984年下半年受理经济合同纠纷案件15起,全部结案。1985年受理经济合同纠纷案件15起,仲裁12起,收费1.3万元,维护了双方当事人的合法权益。

二、商标管理

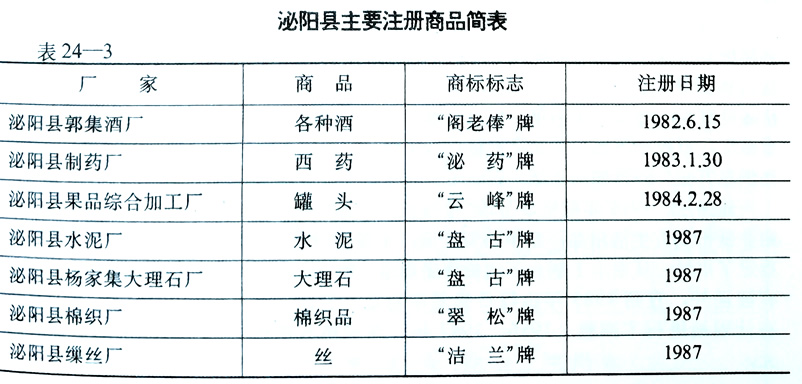

1963年国务院颁布了《商标管理条例》后,县开展对商标的清理整顿工作。“文化大革命”开始,商标档案被销毁,管理工作无法进行。1982年8月,国务院颁布《商标法》,重新建立商标档案,及时办理了申请注册商标的核转,并配合有关部门对注册商标的产品质量进行了评定。