第四章 信 贷

第一节 工业信贷

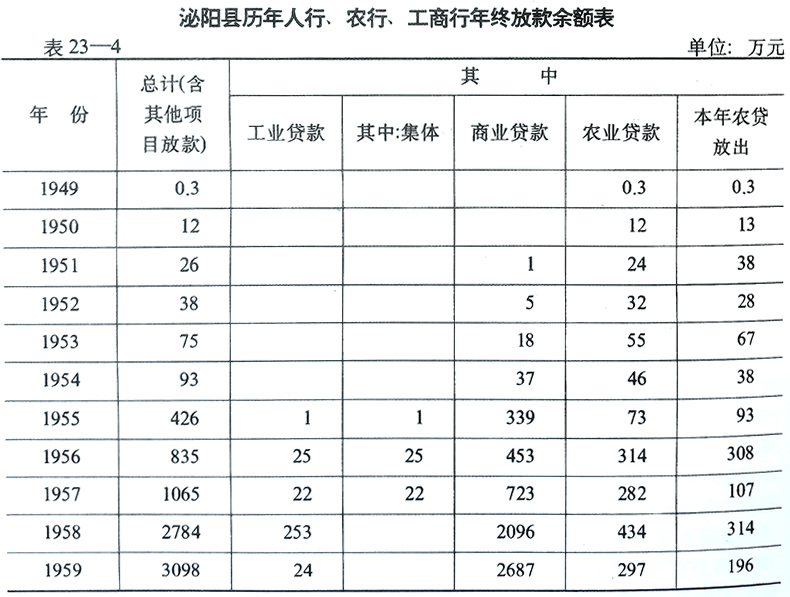

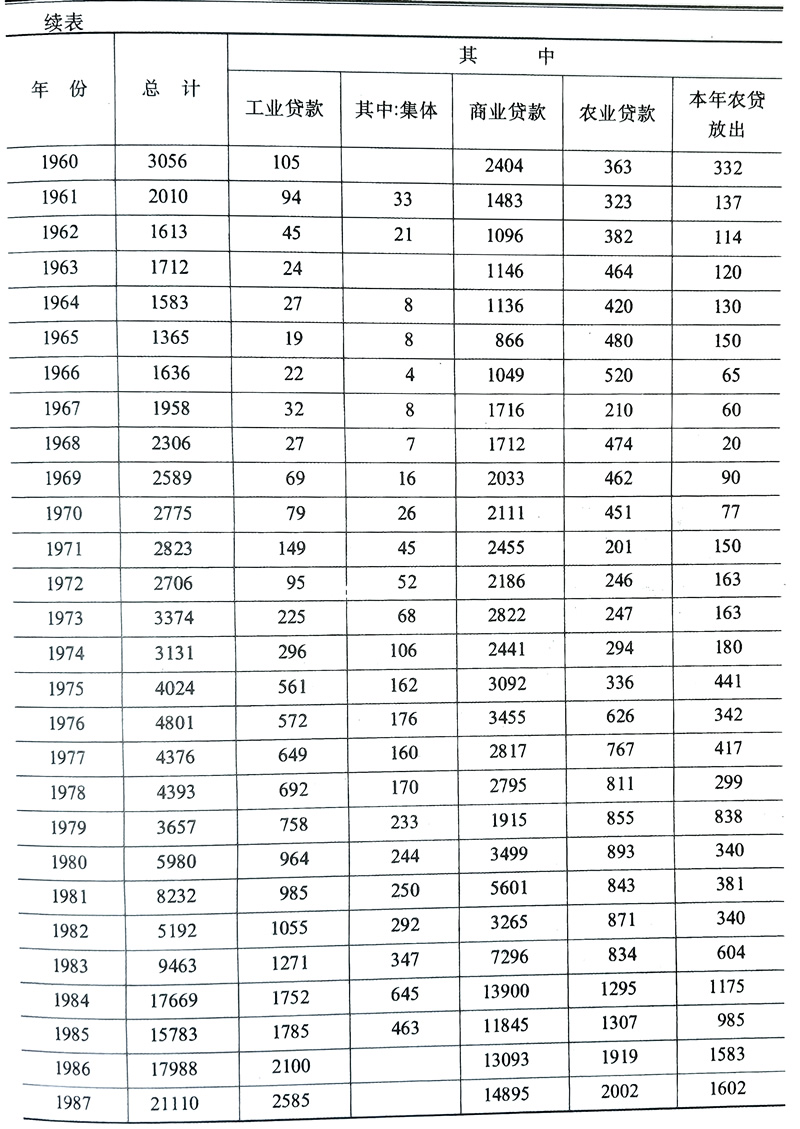

建国初,县内工业甚少,没有发放工业贷款。1955年手工业合作社成立,银行开始给予资金支持,到1957年底放款余额为22万元。1958年银行工业放款余额达253万元,比1957年增长10.5倍。县机械厂、水泥厂、面粉厂、冷冻厂、钢铁厂、棉织厂相继建立,地方国营工业企业发展到22家。从此,工业贷款主要对象转为国营工业。1962年调整国民经济时,“关停并转”了大部分厂矿,地方国营工业只剩2家。到1963年底,工业贷款压缩为24万元。1965年后国民经济好转,为充分利用地方资源优势,陆续建了一些工矿企业。“文化大革命”中,银行行之有效的规章制度被视为“管、卡、压”加以批判,代之以“长官意志”。1974年强令银行贷款115万元,购买陈旧落后的设备建起了氨水厂。因成本高,使用麻烦,群众拒用而被迫下马,造成资金呆滞。中共十一届三中全会后,银行信贷重点放在支持生产出口换汇高的机绣厂、壁毯厂以及其它效益高的企业;而对产品质量差、成本高、无销路、经营性亏损和处于关停边缘的企业,则实行信贷制裁,直至停止一切贷款。同时,贷款利率亦有变动,实行基本利率、差别利率和浮动利率三种。逾期贷款、积压和有问题商品贷款、挤占挪用贷款,分别加息20%、30%、50%。这样对支持改革,搞活经济,鼓励先进,促进后进,发挥一定作用。到1987年,全县工业贷款余额达2585万元,比1978年增长2.73倍。

第二节 商业信贷

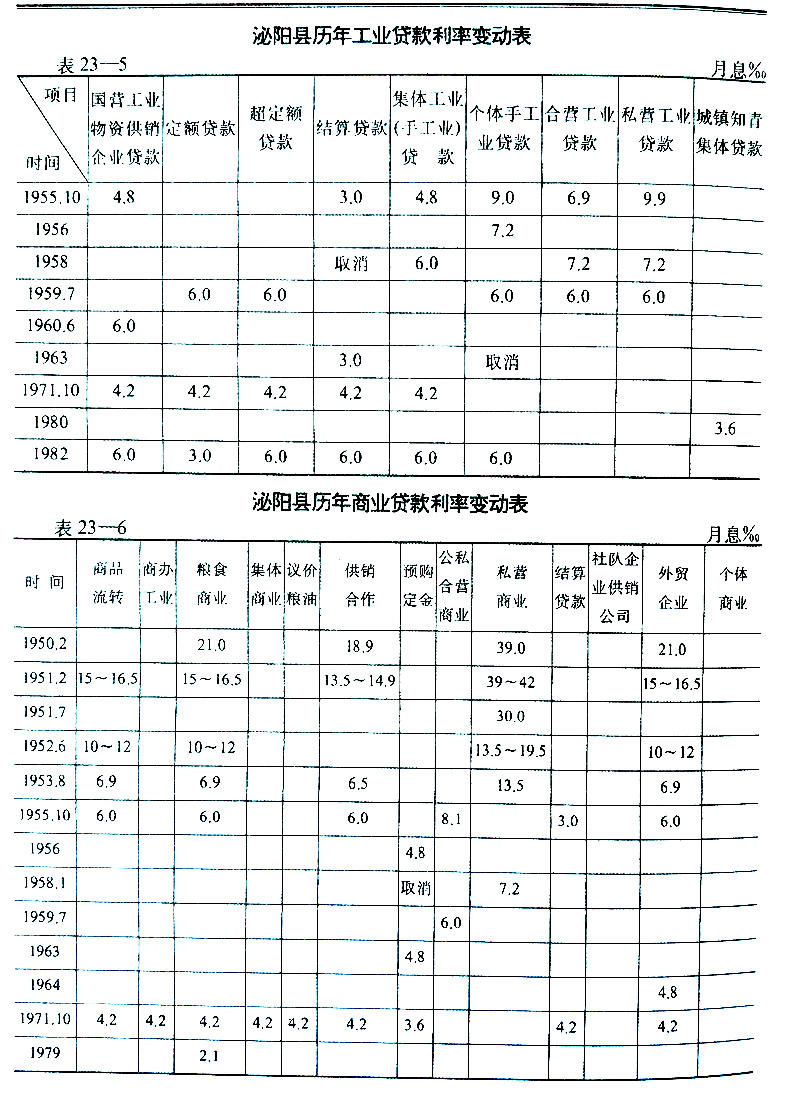

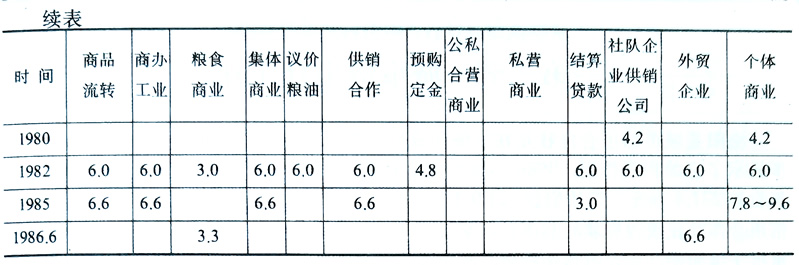

建国初,县内国营商业资金大部由上级拨付使用。1952年供销合作社始有少量贷款。1954年后,花纱布公司、百货公司、酒类专卖处、新华书店等单位资金陆续下放到县,银行贷款增加很快。1958年“大跃进”时,商业部门搞“大购大销”,银行亦提出“资金需要多少,供应多少;那里需要,供应到那里;什么时候需要,什么时候供应”的指导原则,导致贷款猛增。由1957年723万元,增长到1959年的2687万元,增长2.72倍,造成企业库存大量积压。后经国民经济调整,始把贷款降到866万元。“文化大革命”期间,各种规章制度被废弃,10年共发放贷款2.4847亿元。除用于农副产品采购2.1044亿元外,在市场比较死滞情况下,贷款余额仍增长到3455万元,扣除“75·8”水灾支援物资扩大贷款因素,年均增长210万元,多数企业出现了亏损局面。1979年以来,执行“对外开放,对内搞活”的方针,放宽了信贷政策,不仅支持国营、集体商业,并把发展个体商业同样作为信贷重点。8年间,银行净投放1.298亿元贷款,使贷款余额达到1.4895亿元,促进了商品流通。到1987年,社会商品零售额达到1.6169亿元,分别为1952年的22.18倍、1957年的13.9倍、1965年的9.77倍、1978年的3.6倍。但资金周转缓慢,企业亏损局面仍未扭转。多年来,银行对商业贷款的种类是:商品流转、农副产品预购定金、农副产品收购、大修理贷款等。在信贷过程中,虽始终强调“以销定贷”的原则,但未能严格遵守。改革开放以来,银行确定差别利率和浮动利率,奖优罚劣,以促进企业改善经营管理。并于1986年、1987年对企业进行摸底排队,全县共有一类企业43户,占57%;二类企业18户,占24%;三类企业14户,占19%。根据“区别对待,择优扶植”的原则,确保一类企业,照顾二类企业,严格限制三类企业。

第三节 农业信贷

银行农业信贷,根据国家对农村不同阶段的政策进行过多次调整。1949至1952年国民经济恢复时期,贷款主要对象是个体农民。贷款种类有水利、农具、种子、耕牛、生活等。此期间共发放贷款80万元、贷粮98.5万公斤。其中,种子63万公斤;生活贷款5.334万元,帮助15540户农民购粮32万公斤。1953年发展初级农业生产合作社后,贷款对象逐步由个体农民转为集体经济组织为主。1955、1956两年发放“贫农合作基金”贷款(无息)71万元,帮助46173户贫雇农民交纳了入社股金。同时,对合作社在生产上的困难也给予大力支持。到1957年底农业贷款已达283万元。1958年全县实现了人民公社化,银行当年贷款367万元以示支持。1959至1961年三年国民经济困难时,银行在“左”倾错误支配下,净收回贷款114万元,大部是社员个人贷款,加重了社员困难。1962年初中央七千人大会以后,及时发放各种贷款122万元,扶持2834个(占总队68.7%)有困难的生产队度过难关。“75·8”水灾后的三年中,银行净投放500万元贷款,支持灾区人民恢复和发展生产,重建家园。农贷种类主要为:1、社、队生产费用贷款,2、社、队生产设备贷款,3、社、队农田水利贷款,4、社、队农业机械贷款,5、社、队企业生产费用贷款,6、社、队企业生产设备贷款,7、各种预购定金贷款,8、农村集体工商业贷款,9、支持信用合作社贷款,10、灾区口粮贷款等。1978年又增设农业机械专项无息贷款、农村能源贷款(包括小水电、沼气)、商品生产特种贷款、农村商业贷款和个体工商业贷款。1980年县内全面推行农业生产联产承包责任制后,农业信贷依据“支持商品生产,活跃农村经济”的方针,由原来支贫扶困为主,转变为支持发展商品生产为主;由原来支持集体为主,转变为支持个体和新的联合体为主。在信贷投放的项目上,也由支持社队购置大型农机具转变为支持家庭规模的多种经营,以及对畜牧、化肥、农药、种子和中小型农机具购进方面来。1983年县农行投放250万元给养牛专业户,一年繁殖幼畜1.1万头。从1979至1987年的9年中,全县共发放农贷7848万元,为前29年总和的1.69倍,年平均贷款余额增长132万元。1949到1987年的38年中,全县共投放农业贷款1.25亿元,对发展农业生产和保证国家对农副产品采购计划完成起到了应有作用。同时,三次豁免农业死滞呆账313万元,占投放额的2.5%;免收利息127万元,减轻了农民负担。

附:全县三次农贷豁免情况

第一次 1965年根据中国农业银行《关于清理1961年以前的农业贷款办法》的精神,县农行对1961年12月31日以前的314万元农业贷款进行全面清理,并将信用社1961年前集体和个人贷款,符合豁免条件的划归农业银行处理。豁免条件是:死亡绝户,确实完全丧失偿还能力的五保户,经过多次查找没有下落的贷款,以及无效益水井、兴修水利被动迁的移民和连年遭灾生产队欠款等。全县共豁免55863户、260.2万元。其中,银行豁免47300户、238.2万元,信用社豁免8563户、22万元。

第二次 根据1976年10月4日财政部“关于灾区1975年7月底以前积欠的贷款(包括国家农贷和信用社贷款),对遭受毁灭性灾害的社队(包括社员)贷款可以豁免”的指示,泌阳县1975年底以前农贷豁免504757元。其中,银行豁免352648元,信用社豁免152109元。

第三次 中国农业银行河南省分行1982年指示,1976-1978年人均收入不足50元者为穷队。穷队社员贷款可延期还本免息;社、队欠农业机械贷款,应免息分摊到社员;已关停社队企业所积欠银行、信用社贷款,一律按免息处理;对死亡绝户、鳏寡孤独、五保老人、外迁查无下落、1976年豁免时遗落的贷款予以豁免。这次属于免息范围的贷款449.83万元,免收利息127.46万元;核销社员口粮无息贷款425户、547笔、23413元。

第四节 基建信贷与资金管理

1979年前,县财政部门负责基本建设资金分配使用与管理监督。1979年1月建设银行成立后,国家预算内基建拨款、单位自筹资金,统由建设银行管理和监督使用。对国家预算内拨款项目,实行限额拨款管理;对自筹资金建设项目,实行“先存后批”、“先批后用”办法管理,以控制基本建设规模,降低工程造价,提高资金效益。到1987年共办理基建项目184个、拨款2619万元。1985年县房产管理所自筹资金15万元,建设银行发放贷款10万元,建三层商品住宅楼一幢,1700平方米,公开出售。