第七章 经营管理

第一节 商业体制改革

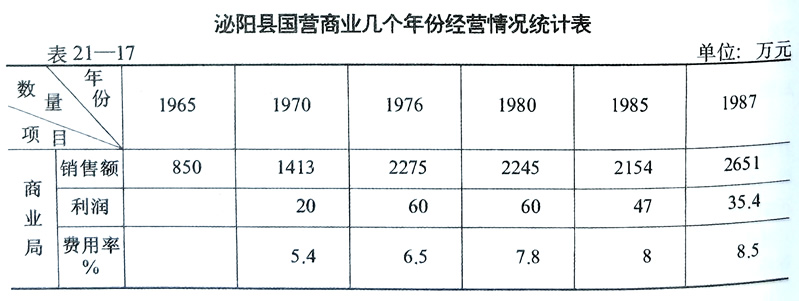

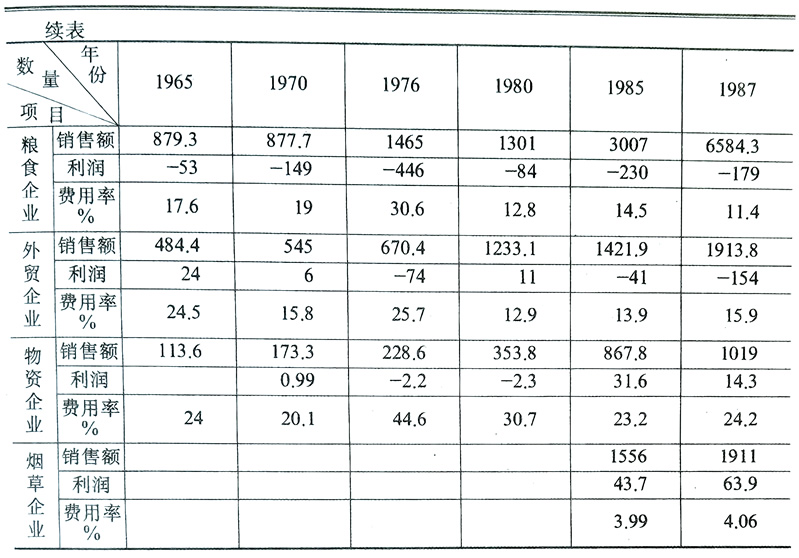

建国后,随着国营、供销商业的建立和发展,商业主管部门都配有财务、计划、统计、物价人员,对各单位的经营活动进行监督和向有关部门及时做出报告,以便为制定国民经济计划提供依据。1953年起实行“一·五”计划,主要商品由国家经营。各项主要经济指标,自上而下以行政手段贯彻执行。各企业单位只按上级下达指标安排工作,强调购、销、调、存等项任务完成。1958年实行“一县一社”,供销、集体商业统统转为国营,归县财政贸易部管理,实行高度集中,由此出现了管理混乱、市场死滞局面。1961年经过调整始有好转。1970年又实行大合并,扩大核算单位,商业、粮食、外贸、供销等系统并为一个商业局,给管理工作带来不便。1973年后各系统虽重新分设,但在分配上企业吃国家大锅饭,职工吃企业大锅饭的弊端仍未解决,以致造成官商作风严重,服务质量低劣,商品供应紧缺。中共十一届三中全会以米,在“改革、开放、搞活”方针指引下,改革流通体制,突破条块限制,允许批零兼营和一业为主交叉经营,地不分南北,人不分公私,业不分工商,都可自由经营。建立了多渠道、少环节、开放型新的流通网络。1980年国营商业认真克服干好干坏一个样的“吃大锅饭”等弊端,制定了各种形式的经营责任制。1984年,实行经济承包责任制,简政放权,给企业以经营、人事、奖惩等权力。1985年县商业局在百货公司实行经理承包责任制试点,而后全面铺开,并在任期终结实行审计制度,取得良好效果。

商业局1981年对零售门店实行以“联利计酬,奖勤罚懒”为中心的各种形式责任制。1985年对百货、五交化、副食品公司的零售门市,实行“国家所有,集体经营,照章纳税,自负盈亏”的经济承包责任制。1986年全面实行经理承包责任制后,百货、五交化、副食品、石油公司以风险抵押,保底工资和浮动工资相结合,分别实行“联利”、“联销”、“联劳联效”计酬的经营承包责任制;对服务公司的理发、浴池、旅社、饭店等行业实行租赁承包办法。

供销社 1952年实行社员代表民主管理和入股社员按股分红的经营管理办法。1958年后,实行国营商业集中统一的管理体制。“文化大革命”期间,基层供销社长期失去集体商业性质和民主管理形式。1982年恢复供销社集体商业性质后,1983年实行利润大包干经营办法。1985年因利润大包干招致人员失控,资金失控,效益流失,出现“富了和尚穷了庙”的弊端,又改为“统一经营,分级管理,独立核算,利润留成”的经营管理方法。1986年全面推行职工风险抵押为中心的“全额提成,超利分成,工资浮动,联销(购)计酬”和“资金定额,离店经营”的经营承包形式。

粮食局 1953年粮油由国家统一经营、管理,购、销、调、存均由国家计划控制,价格由国家统一制订.超计划多购少销部分上交国家,盈亏由国家财政负责。1981年实行购销调拨包干,钱粮挂钩,定额补贴的办法。1985年取消粮食统购,实行合同定购。随着粮食管理办法的改革,企业内部对平价门店实行目标管理责任制,对议价门店实行资金定额,利润包干,自负盈亏的经营承包形式。

物资企业 多年来一直实行计划管理、计划供应的经营方式。核算以保本微利为原则,按照国家规定的统一价格,加进货费用和管理费用核算价格,故经济效益低,常年亏赔。1981年物资综合公司在农村开设网点,在城镇增设门店,实行分级核算、“五定一奖”(定人员、定资金、定费用、定销售、定利润、完成任务奖)责任制后,扭亏为盈,1984年定为中型企业。是年,省物资局曾印发推广了泌阳县物资综合公司的改革经验。此后,各专业公司都相继实行了不同形式的经营责任制,到1985年实现利润31.68万元。1987年随着经理承包负责制的实行,各专业公司内部均实行了风险抵押、承包经营、离店经营、自谋职业等形式。

外贸企业 泌阳县外贸企业属中央财政企业。长期以来,政企不分,盈亏由国家全包。1980年运用定额管理和奖惩结合,推行“统一经营、分级管理、独立核算、利润留成”的经营体制和方法。1984年实行经济责任制,对进出“两大指标”都完成者,发工资100%,超额利润部分60%作为企业留成,40%作为企业扩大再生产和职工奖金。此后,推行全员风险抵押承包经济责任制。

从1978年以来,企业内部不断完善各种形式的经营承包责任制。十年的改革,全县商业取得很大成绩。1978年总经营额为8632万元,1987年为30245万元,增长2.5倍。但由于经济过热,价格改革过猛和以包代管,放松了管理,以致市场出现乱涨价现象,给居民生活带来一定影响。

第二节 财务管理

建国后,国营商业公司的财务由上级公司统一管理,资金统一调度,盈、亏统一核算。企业之间财务往来采取内部转账办法,现金收入通过银行上交主管单位;支出先编报计划,上级审批后,才能执行,并将结果向上级报帐核销。供销合作社实行统一领导,统一计划,分级管理,自营自核。1953年国营商业取消系统内调拨商品的做法,县直各企业进行清产核资后,成为独立的经济核算单位。

1958年国、合商业机构合并,利润全部上交,亏赔财政补贴,致使财经纪律松驰,财务管理混乱。1959年国、合商业开展增产节约竞赛活动。企业实行“定人员、定任务、定资金、定损耗”制度。1961年国民经济调整时,为加强经济核算,改善经营管理,在财务制度上坚决执行了钱、货两清的原则,不准买空卖空,坚决杜绝赊销、预付。各企业单位的流动资金,只能用于商品流转和生产周转,不得用于基建、行政事业和其它非生产性开支。实行资金定额管理,各基层单位现金库存均不得超过人民银行规定限额。一切经济往来都必须经过银行结算,不得携带现金或通过邮局汇兑,只能在当地银行开立专户,接受银行监督使用。

“文化大革命”中,财务制度被当作“关、卡、压”进行批判,财务管理再度混乱。粉碎“四人帮”后,企业单位调整、充实了财务人员,加强了财务管理,实行岗位责任制。重新明确不准随意进行计划外建设和购置设备,不准随意提高开支指标,不准挥霍浪费和请客送礼,不准赊销商品和预付货款,不准乱搞协作和以物易物为主要内容的财务管理制度。

中共十一届三中全会后,国营商业公司改变了原来统收统支,盈亏公司负责的状况,推行以门店为核算单位,经营效益和工资福利挂勾。实行任务“多超多得,少超少得,不超不得,盈亏自负”的原则进行奖罚。打破了干好干坏一个样吃大锅饭的弊端。

粮食商业,1979年将企业经营亏赔统由财政补贴改为经营平价粮油政策性亏损由财政补贴,企业自主经营部分自负盈亏。1984年扩大企业自主权后,对基层平价经营部分实行费用、亏损、利润包干,节约费用减亏(或扭亏增盈)者奖,欠收自补,超收多留,确保上交的管理原则。

物资企业,随着利改税的进展,1985年将长期以来保本微利,以收顶支,收支平衡,略有盈余的财务管理,改为合理计费,合理盈利,计划外物资可以高进高出,略有盈利的财务管理办法。

外贸企业,1980年将盈亏由上级公司核算,改为统一经营,分级管理,独立核算,利润留成的财务管理办法。1987年和上级专业公司财务脱钩,盈亏自负。

1979年推行经济岗位责任制后,虽然班、组、门店加强了核算,营业额大幅度增加,但由于经营承包责任制度不健全,形成以包代管,削弱了民主理财和群众监督的作用,放松了核算和财经纪律,使一些企业资金失控,效益流失,经营效果下降。

第三节 储运管理

一、仓储

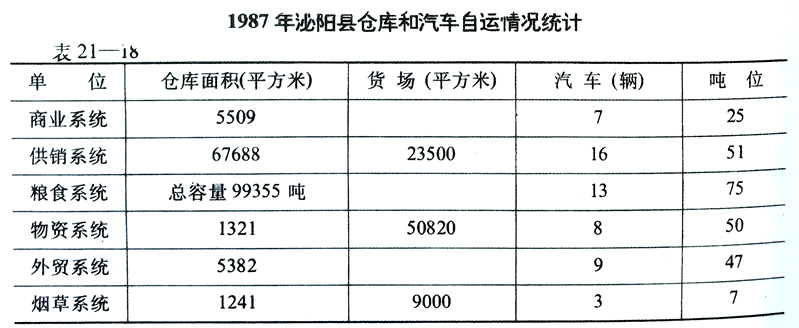

建国初期,国营商业多靠租用民房临时存放商品。1952年起,商业系统先后新建和改建了一批商品库房。1956年后商业局分别修建了百货、食盐、花纱布、医药、酒类、卷烟、食糖和石油等专库,供销社亦建有化肥、农药、棉花、鞭炮等仓库。粮食商业,1952年起建有苏式仓、简易仓、薄壳拱顶仓、圆仓、顶挂瓦仓、地下仓等。物资企业1965年建有水泥和机电产品仓库。外贸公司各食品站均建有鲜活商品仓库,1982年城关食品仓库建50吨的冷库一座。各商业公司除建有专用仓库外,还建有工业商品综合库和农副产品综合库以及露天货场等。为确保国家物资和人民生命财产的安全,对剧毒性商品仓库、易燃易爆商品仓库、鲜活商品仓库,除专库专人管理,严格制度外,还从库房场地选择到库房设置都做到了科学、合理、安全。

长期以来,对粮油入库质量检验主要靠感官鉴定。进入70年代,各粮食仓库都配备了电子水分快速测定器、分样器、恒温箱等质量检验仪器,保证了粮质准确性。在作好粮油入库质检的同时,粮食部门还十分注意粮油虫害的防治。从1954年始,在“以防为主,防治并举”的保粮方针指导下,深入开展了“四无粮仓”(无虫害、无霉变、无鼠雀、无事故)活动,使粮食虫害防治基本上达到上级要求。1976年以来实行自然缺氧和低氧低剂等防治虫害。坚持安全粮7天一检查,半安全粮3天一检查,危险粮天天检查制度,同时不断改善仓储条件,购置“三测”仪器、风动潜粮器等储粮检测设备。全县“四无”粮仓比例,长期巩固在90%以上。

外贸商业对猪、牛、羊存栏和运输管理,经常进行饲养保壮和疫病防治,做到了分圈喂养,圈内干净,掌握季节,疏通空气,排散体温,疫情防治。对鲜蛋入库,严格挑出不合格的破蛋、靠黄、草花、脏蛋、照蛋等。对鲜蛋包装做到了“三平一紧”(蛋层间垫平,蛋层排放平,盖平,篓盖捆扎紧),以减少中转损失。

各类仓库均设有专门机构和管理人员。入库时由检货员严格验收,按产品、货号、品名、数量、编码入库,对商品进行妥善保管和养护。出库进行复核,保管员按提货单所标项目,按品名、数量点清交给提货人。由于不断健全各种规章制度,每年汛期,进行安全检查,逢年过节,加强防火、防盗。除1975年特大暴雨中部分仓库商品被洪水浸没外,没有出现大的霉烂变质事故。

二、运输

建国初期,商品多用牛、马车、架子车运输,效率低,费用高。1958年县成立汽车队后,货物多由汽车承运。1961至1963年各食品站收购上调的生猪,均旱赶至县食品仓库待调。上调驻马店时,除部分由县汽车队运输外,沙河店、板桥等食品站的生猪亦旱赶至驻马店交货。1963年泌阳县被定为生猪出口基地县后,省外贸局派汽车队进驻泌阳,专门承担外贸商品运输。1970年以来,各商业部门自购汽车成立车队,承担运输任务。

1986年,泌阳一明港小铁路通车后,煤炭等大宗货物由小火车承运,同时给个体商户随身携带小宗商品托运也提供了方便。粮油运输,遵循统一计划,合理安全调运的原则。粮油入库采取就近定点收购、合理选择运输路线和运输工具的办法,讲究经济核算。县粮食局车队汽车到1987年增至13辆,载重75吨,承担50%的运输任务。