第四章 工资 福利

第一节 工资形式

一、佣工待遇

清末和民国时期雇员或雇工的工资(时称工薪)标准不一,行业之间,部门之间,工人(含店员)之间均存在较大差别。

面议工薪 以产量、质量为酬码,或计时、或计件,月薪折正,以人定薪。

等级工薪 行业不同,办法各异。如分大师傅、二师傅、三师傅,大相公、二相公、三相公,大徒弟、二徒弟、三徒弟或一、二、三等等。其薪饷数额等级分明。

分成工薪 以工人产值、产量三七分成,工人三成、资方七成。

份子帐 工商铺号多采取年终分帐形式(份子帐)的年薪制。按年终结账由红利(利润)中确定分帐得薪额。一般都以职务定帐,有大掌柜、二掌柜、三掌柜、小掌柜;大伙计、小伙计等级别。

学徒、杂工报酬 只吃饭,无工钱,劳而无酬。

二、等级工资

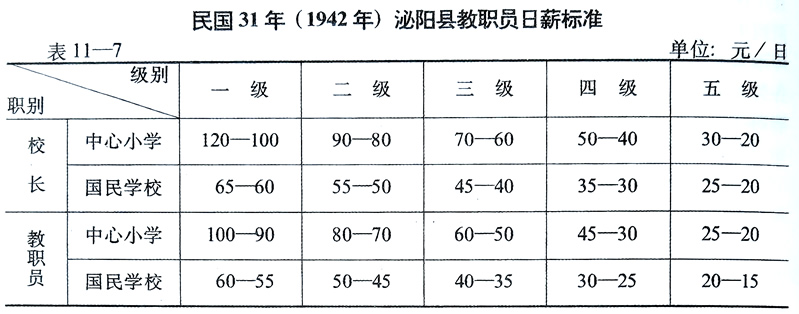

民国时期政府官员、职员、教职员和邮电、银行等部门的职工实行统一规定的等级工资。民国22年(1933年)县长的工资分10个档次,最高的520元,最低的300元。下属官员从秘书、科长到科员的工资分16个档次,最高的300元,最低的90元。事务员的工资分9个档次,最高为100元,最低为55元。民国31年(1942年)通货膨胀,物价昂贵,小学校长、教职员的工资均分五级,校长月工资最高为3600元,最低为600元;教职员月工资最高为3000元,最低为450元(详见附表)。邮电人员的工资标准开始是按照邮区情况(泌阳是二等县)而定,随后则根据服务年限长短循级增加。民国29年(1940年)全国统一规定,其人员等级分邮务长、副邮务长、邮务官、邮务佐、邮务员、邮务生、信生等7个等级,工资标准据职而定。其他邮政代办人员有信差、邮差、乡间信差、杂工等,工资低微。

①指政治思想和业务知识与技术。

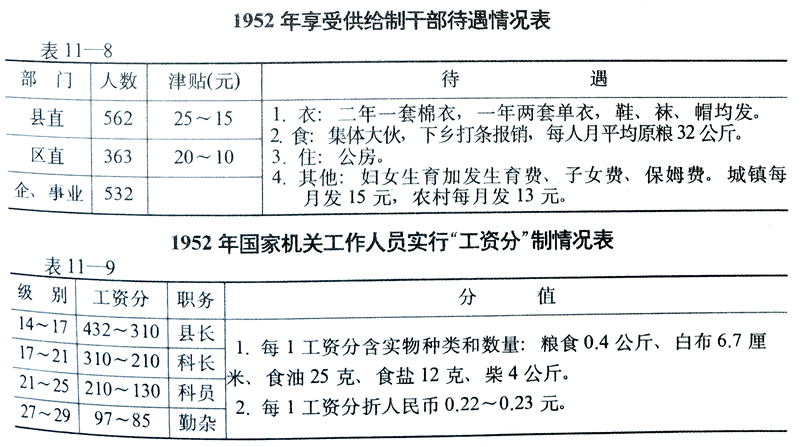

建国后,初期实行供给制,1952年改供给制为工资分制,其执行办法是按照国家统一规定的工资区域类别,根据各行业部门的有关规定和职工本人担任的职务及政治思想、工作表现等情况分别确定其工资分数额,再以市场上具有代表性的为国家所能掌握的粮食(小米、小麦)、食油(芝麻油)、食盐、棉布、木柴五种生活必需品价格为计算基础,计算出工资分值(省报统一公布),依此折算为实发工资额。此时泌阳统一执行国务院颁发的新工资标准和津贴标准,原享受供给制待遇的人员执行各级机关29级工资标准和津贴标准;技术人员执行8种暂行工资标准;工人实行八级工资制。其他工种也实行新的工资标准,同时重新评级调薪。其对象:一是职级不相称者;二是因调动与同职人员级别悬殊者;三是过去评定工资级别与同级人员相比截然不同者;四是工作一贯积极可酌情提高级别者;五是已撤销处分,应当提高级别者。

1955年改工资分制为货币工资制。按行政、事业、企业分类各自执行本部门的工资标准,共分13等39级。另外还有其他等级,主要用于学徒工和见习人员。此种工资制度等级繁多,不易计算,也不尽合理。工程技术人员,实行24级工资制。行政机关工作人员和企事业单位的行政管理人员,统一执行32级工资制。

1985年根据国务院工资改革方案规定,对国家机关和事业单位的工作人员实行以职务工资为主体的结构工资。其结构的组成有基础工资、职务工资、工龄工资和奖励工资四个部分。执行后职工的工资有较大幅度的提高。

三、奖励工资

通称奖金或奖励。奖励工资制度是建国后逐步形成的。其具体原则:1.从生产需要出发;2.要符合按劳分配原则;3.计算经济效果,坚持奖金增长不能超过本单位生产的增长速度,个人劳动成果与奖励制度挂钩;4.奖励指标水平先进合理,为广大职工经过努力可以达到;5.坚持精神鼓励为主,物质鼓励为辅。另外一种奖励形式是,对工作成绩突出,贡献大的人员提升一级工资。

四、其他工资

1.学徒工生活待遇。2.职工转正定级工资。3.职工婚、丧、事假待遇。4.节假日加班增发工资(此项只限于企业职工中节假日未休息者。企业领导人员和国家机关、事业单位职工在法定节假日工作的不增发工资)。5.职工调动工作后工资待遇。6.复员、退伍军人工资待遇。7.受处分人员工资待遇。8.落实政策恢复工作人员的工资待遇。9.停工停产单位工资待遇。10.保留工资。即1953年12月31日以前人伍的部队干部转业到地方后仍执行军队干部工资标准,其高于地方同级干部工资标准部分予以保留。

五、供给制

1950年至1952年,国家机关、人民团体、人民武装部、学校的工作人员多数实行供给制。伙食费、衣物、日用品均由国家发给,另发给一定的津贴费。1958年实行一县一个人民公社的体制,在一段时间内也实行了供给制。

第二节 工资调整

第一次工资改革 1952年10月,在全县国家机关、人民团体和企、事业单位,进行第一次工资改革。废除供给制,干部实行29级工资分标准和津贴标准,工人实行八级工资制,技术人员执行八种暂行工资标准。统一实行“工资分”。参照《河南日报》每月公布的工资分值,依每个职工的级别、工资分的多寡、折合成实物价用人民币支付。1955年改工资分为货币工资制,全县国家机关、企、事业单位工作人员月平均工资合33.69元,比改革前提高28.3%。

第二次工资改革 1956年5月,在全县行政、企、事业单位内,进行第二次工资改革,废除工资分制度,全部实行货币工资制。国家机关工作人员和技术人员执行32级工资制。全县列入工资改革的4037人,改革后,月平均工资36.84元,比1955年增长10.9%。

第三次工资改革 1985年6月,根据国务院《国家机关和事业单位工作人员工资制度改革方案》精神,对行政、事业单位工作人员的工资制度进行改革。将原几十种工资种类简化为行政、事业两种,统一了工资标准。职工工资由改革前的级别,套人新的工资级别,执行以职务工资为主体的结构工资制。结构工资由基础工资(行政、事业单位工作人员每月40元)、职务工资(按其行政、专业技术职务高低,套人不同档次的工资标准)、工龄工资(按工龄长短,每年0.5元累计)和奖励工资组成。改革后,工资区由五类升为六类。全县1.5万余名职工参加改革。改革后,行政、事业单位的职工人均月工资61.94元。

历次工资调整 1958年10月,全县为一个人民公社时,所有职工及农民普遍实行供给制,吃饭在食堂,每月发生活津贴,干部每人18元、工人每人10元、农民每个劳动力发2.6元。干部、工人有子女者,发子女养育费。1959年3月职工废除供给制,恢复工资制,并进行工资调整,升级面为45.8%,4055名职工调升一级工资;其中国家干部升级面占2.2%,主要调整1956年前参加工作而工资偏低的县、科级干部。1963年8月全县行政、企、事业112个单位参加工资调整,实际升级面为39.5%,其中国家机关18级以下的工作人员,升级面为45%;17~14级,升级面为25%;13~11级,升级面为5%。调整后,执行三类工资区标准,人均月工资为39.52元,比调整前增长9.44%。1964年全县集体所有制企业单位,参照全民所有制企业调整工资的办法,对367名集体工升一级工资,升级面为40.3%。1971年国家机关、人民团体和全民所有制企、事业单位进行工资调整,实际升级面为18.24%。集体所有制工人也调升一级工资,调整面为43.25%。调整后全民所有制单位人均月工资40.27元,比调整前增长3%。1977年在行政、全民所有制企、事业单位中调整工资,7448名职工升一级工资,人均月增资4.56元。集体所有制企业单位1017人升一级工资,人均月增资4.62元。全民所有制企业的1965名计划内临时工和集体所有制企业的386名计划内临时工也升一级工资。1978年在全民所有制单位,对工作成绩优异、政治表现好而工资偏低的181名职工升一级工资,升级面为2%。集体所有制的企业单位,参照此办法,对部分职工也调升一级工资。1979年在全民所有制行政、事业单位中,依据职工的工作态度、技术高低、贡献大小,调整一次工资,升级面为42.9%,升级人员人均月增资6.5元。同时,教育、科研、卫生、文艺等事业单位扩大4%升级面。调整后,执行四类工资区工资标准,人均月工资45.41元。参照此办法,725名集体所有制职工也升一级工资。此次调资中,职工互相攀比,造成不少矛盾。1981年9月教育、体育、卫生和计划生育等系统进行工资调整,升一级工资的645人,升二级工资的64人,调整后,上述职工人均月工资为54.16元。1982年10月对未参加1981年调资的全民所有制行政、事业单位调整工资,1643名职工升一级工资,升级面为28.9%,人均月增资6.96元。调整后,人均月工资为56.81元。此次调资中,缓调18人,不予升级的49人(因违犯党纪、计划生育政策等问题而受处分)。1983年全民所有制企业单位和1981、1982年未列入调资范围的5184名职工调升工资(其中按考核成绩升两级的45人);在升级范围内,因各种问题而受处分,不得升级者214人。调整后人均月工资59.30元。集体所有制企业单位1214名职工参照同样办法升一级工资。1984年贯彻按劳分配、同工同酬原则,对全民所有制和集体所有制企业单位工资偏低的职工,按《河南省全民所有制企业新拟工人工资标准》进行工资调整。全县共有5641名职工调升一级工资.调后,全县职工人均月工资为61.51元。

奖金 建国初期,县未制定统一的奖励制度,少数单位实行年终奖金。1959年在全县工业、交通、商业、粮食等单位发放“跃进奖金”2.5万元。1961年取消“跃进奖”,发放“综合奖金”,奖金额占总工资的10~25%。奖励办法分1~7个档次,经群众评议、领导研究批准,全县有37个单位(含集体所有制企业)6181人执行综合奖,受奖面为80%,奖金标准最高25元,最低10元。是年发放综合奖金20.66万元。1962年取消“综合奖”及“单项奖”,由基本工资加奖励改为“附加工资”。1963年奖励范围扩大到企业的行政管理人员(主要领导干部除外),以及教育、科研等事业单位。“文化大革命”期间,奖励制度停止。1982年全县在国家机关、人民团体及事业单位范围内发放“节约奖”,奖金由县财政总收入中提取,平均发放。是年每人52元。1983年为58元,1984年为60元,1985年为80元,1987年为124元。

第三节 劳动福利

劳动保护 建国前,泌阳县工、商企业的店员、学徒,无劳动保护措施。工作时间,自晨至晚,作息无规定。一旦患病和发生工伤事故,不能干活者,即罚薪,甚至解雇,劳动安全毫无保障。

建国后,工、商企业和行政、事业单位均实行8小时工作制。50年代初,工、商企业草创,设备简陋,根据不同工种,发放各种劳动保护用品,时享受劳保待遇的仅41人。后随着工业发展,享受劳保待遇的人数逐年增多。到1965年为776人,1970年1801人,劳保用品发放范围也有所扩大。劳保服装由“交旧领新”,逐步改为只领不交。对锅炉压力容器的安全使用,劳动部门经常进行检查、建档、建卡,加强管理。1980年5月在开展“安全月”活动中,对职工普遍进行安全法规教育,采取各种措施消除隐患,为职工安全生产创造条件。1981年,劳动局配备2名干部,对锅炉实行专职管理,登记建卡,发放蒸汽锅炉“使用证”。1983年,配备“超声波探伤仪”、“超声波测厚仪”、“事故拍照机”等检测工具,确保了职工的安全生产。

劳动保险 50年代,全县国家机关、人民团体和事业单位,实行公费医疗制度。职工因公负伤、致残,县财政提供医疗和生活补助费。住院治疗期间,所在单位提供三分之二伙食费,工资照发。战斗英雄、劳动模范等有特殊贡献的职工,在疾病、伤残医疗和退休等待遇方面,比其他职工略为优厚。女职工生育时,每月发子女费4元、保姆费18元(1968年后此规定停止执行)。职工死亡,所在单位支付丧葬费300元;因公死亡续发三个月的工资和扶养直系亲属费及抚恤金。职工连续病休6个月以内者,按其工龄长短,干部发本人标准工资的60~100%,工人发本人标准工资的40~60%。1956年1月后,企业单位实行劳动保险制度,职工病假6个月者,第一个月发原工资、第二个月发原工资的70~100%,超过6个月者发50~80%。1978年5月起,凡因公伤残的职工,饮食起居需扶侍者,发标准工资90%,不需扶侍者发80%。1979年11月后,在职职工死亡,其家属可领取死者生前6个月或12个月的标准工资为救济费;行政、事业单位职工死亡后,按其供养亲属的人数、每人每月发补助费17元(城镇户口)或13元(农村户口),直至失去供养条件为止。1981年4月又规定:干部病假6个月以内者,第1、2个月工资照发,第3~6个月发90~100%;6个月以后发70~80%的工资;病假工资低于30元的,按30元发给。1982年全县建立82个劳动保险工作委员会和医务鉴定委员会,54个退休、退职管理小组,并建立劳动保险卡片、待遇证,严肃劳动保险管理手续。

劳动福利 民国24年(1935年)河南省政府在《泌阳县社会调查》中载:“普通一般学徒,所受待遇仅能吃饭,工作除所习工艺外,尚服役他事,工作时间,自晨至晚,作息无规定”。至于工人福利,《调查》中说:“食:蔬食菜羹以充饥为度;衣:粗布棉衣以御寒为好;住:茅屋草舍,以能避风雨为善”。工人无福利待遇。

建国后,1952年县、区行政机关干部,由县财政按每人每月1.8分(工资分)提取,作为干部福利费用。1953年企业按职工总工资额的2.5%提取,用于职工福利费用。1956年县、区行政机关的福利费,改为按工资总额的5%提取,其他机关按3%提取。1958年企业职工的福利费按工资总额的5%提取。1963年行政、事业单位的福利费降为2%、企业降为2.5%提取,企业单位福利费不足部分由企业奖金弥补。1978年以来,福利费一律改为按工资总额的2%提取,主要用于职工长期患病、因公致残、家庭困难补助费、职工死亡丧葬费、抚恤费、单位文娱体育费、业余文化补习费等。

附:重大工伤事故

1967年10月,泌阳酒厂因供电线路老化,引起火灾,烧毁厂房32间,经济损失约13万元。

1973年1月10日(农历1972年腊月初七),官庄公社综合厂制炮车间,因配制炮药不慎引起火药爆炸,造成重大伤亡事故,死亡28人,重伤29人,毁厂房、民房30间,经济损失7万余元。事发后,中央轻工业部致电慰问,省、地、县领导及时赶赴现场,组织人员抢救、慰问,并为死难家属发放抚恤费。

1974年1月3日(农历1973年腊月十一),泌阳县水泥厂因供电线路短路引起火灾,烧毁住房1204平方米,经济损失50多万元。

1974年5月,泌阳县东关综合厂,因一女工在成品鞭炮房用火烤炮捻时,不慎起火,成品爆竹全部引爆,烧毁厂房3间,经济损失4万余元。

1975年9月4日晚,泌阳榨油厂生产车间失火,烧毁厂房18间,设备30台、油品4500公斤、麻袋1027条,经济损失27万元。

1984年11月21日,泌阳房地产管理所建筑队,在税务局建筑工地施工时,发生龙门架倒塌,重伤2人,死亡2人。

1985年11月14日夜,泌阳县制药厂咳必清车间,因环氧乙烷泄漏电火花点燃,引起剧烈爆炸,炸毁楼房二层450平方米,经济损失30万元。