第四章 救济 扶贫

第一节 灾害救济

泌阳历史上曾不断发生水、旱、风、蝗等灾,每次成灾都给人民生活带来了沉重的灾难。历代统治者虽采取措施赈济灾民,但为数寥寥,实为杯水车薪。民国18年(1929年)泌阳大旱,早晚秋禾旱死,入冬后大部分群众断炊。翌年春,粮价猛涨,农民食树叶、树皮、草根者到处可见。广大灾民为了糊口卖儿鬻女的比比皆是,甚至有人吃人现象。入冬灾民扶老携幼到正阳、湖北讨荒要饭的络绎不绝,冻死饿死的很多。次年,省当局迫于社会压力,向饥民投放少量赈灾粮款,县赈灾促进会在老关庙向灾民放款和设粥场,舍饭时由于讨食者拥挤,加之饥饿,每天饿死10多人。民国20年夏、秋大雨数月,全县淹死200多人,无家可归的1.45万人。在县城东关南濠沟内堆积的尸体无人葬埋。民国31年夏、秋大旱,秋粮绝收,全县外出逃荒6万多人,饿死的很多。次年8月,又遭严重蝗灾。连年自然灾害的侵袭,加之国民党当局苛捐杂税有增无减,致使广大饥民大批地死亡。为拯救灾民,县城各界推选焦元甫和李子祥为代表前往洛阳第一战区司令长官部和河南省政府陈报灾情,要求减免税赋军粮,他们却以“军需孔急”为由不予批准。县当局随后拨出一少部分杂粮在西关老关庙、南门外火神庙舍粮舍饭,饥民起早贪黑排队,每人只能分得一小瓢谷子、一小勺稀饭,不少年老体弱的饥民因一连几天轮不到吃的东西,只得去河沙滩拣鸟粪充饥,每天死亡八九人。民国34年冬,县政府成立冬令救灾委员会,用省拨给的180余万元赈灾款购置粮、物,每人发给小谷数斤,棉衣一件,在全县4万多灾民中只救济了2331人。

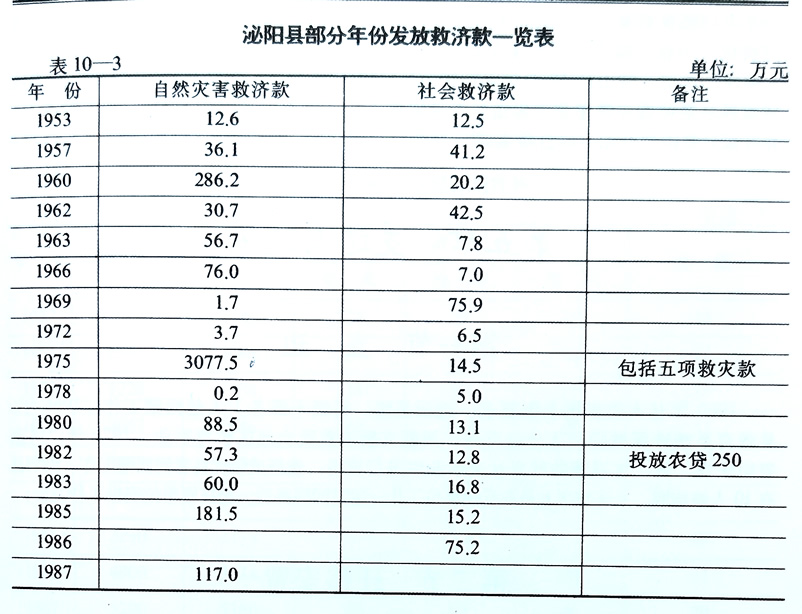

建国后的38年中泌阳县出现较严重的水、早、风、雹等自然灾害18次,基本是两年一遇。由于党和政府十分关心人民的生活,积极采取措施帮助灾民救灾渡荒。除1960年春荒时,因工作失误,造成一些人不正常死亡以外,其它受灾年份人民都能安居乐业,并且生活水平逐年提高。1949至1987年全县发放自然灾害救济款4853万元,减轻了灾害造成的困难,保住了群众的生产元气。

1953年4月骤降寒霜,全县冻枯小麦88万亩,造成重灾。县委、县政府抽调大批干部深入基层,组织群众抗灾救灾施肥保苗。国家又从四川和东北调来大批粮食救济灾民,使全县人民顺利地渡过了灾荒。

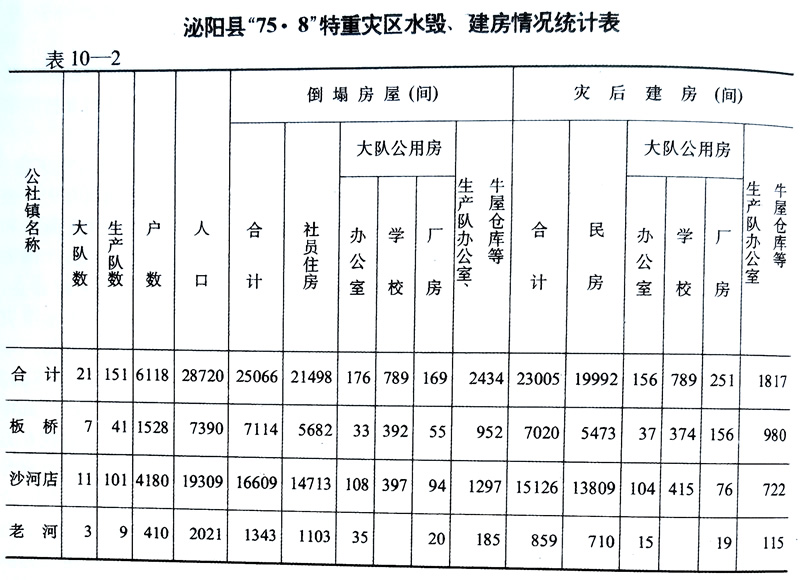

1975年8月,全县降特大暴雨,板桥水库垮坝,给下游人民造成毁灭性灾害,全县受灾人口63万人,死亡947人,受灾耕地约120万亩,损失粮食1759万公斤,死亡牲畜4312头,冲毁塘、堰、坝1500座,倒塌房屋19万间,损失商品和其它物资价值1300万元。灾情发生后,党中央和国务院非常重视,8月9日,国务院副总理李先念乘飞机视察板桥水库垮坝情景后,立即指示武汉军区、河南省委、板桥驻军和泌阳县委迅速投入抗洪抢险斗争。是日,省防汛指挥部派飞机为水围灾民空投物资。11日,中共中央发来慰问信,并派慰问团到灾区慰问。8月中旬,中央和省、地、县派出大批工作队、医疗队及中国人民解放军33588、34452、8212部队先后奔赴灾区投入抢险斗争。至年底,全国各地支援救灾物资100多种,其中粮食1392万公斤,生活用煤3552万公斤,棉衣2.2万套、布匹53万米,棉花6万公斤,柴油2780吨,大、中、小型拖拉机460台,配套农机具119台,柴油机和电动机197台,推土机20台,架子车7636辆,小件农具3.45万件,木材3892立方米,共计折款3077.5万元。另外,内蒙古赠马500匹,青海、兰州和广州军区分别赠100、100、117匹。新乡地区钻井队、商丘地区机耕队、开封地区公路工程队和省内驻军工程部队等带领人、物帮助灾区人民恢复生产和重建家园。通过国家扶持和亲朋支援,到1978年板桥、沙河店、老河三个公社的21个大队被冲光的25066间房屋,已重建23005间。水毁前百分之四十左右的土墙单项木架结构房屋已被清一色排房式的砖墙瓦顶木架结构所取代。

1982年7月上旬,全县普降大雨和暴雨,冲毁和沙压耕地12.7万亩,损失粮食315.8万公斤,倒塌房屋3.55万间,死亡牲畜2920头,水毁桥涵26座,河堤、河坝决口699处,水毁公路和田间各种建筑物276处,损坏各种农具和家庭用具8.7万件,全县累计损失计款7765万元。暴雨过后阴雨连绵82天,接着人、畜疫情蔓延,给人民的生产、生活带来很大损失。灾后,县政府及时组织群众开展生产自救,山区社队采药9.5万公斤,拾柴草2000万公斤,使一部分灾民的困难得到解决。县农行筹集贷款250万元,县财政拿出16万元,民政局拿出优抚、社会救济款3.87万元,共计269.87万元,购买碳铵390万公斤,磷肥292.5万公斤,农药4万公斤,种籽16.25万公斤,耕牛145头,扶持灾民种好小麦。至1983年5月,全县为救灾共投放统销和借销粮1347.25万公斤,群众之间互借粮食59.6万公斤,上级拨给各种救济款117.3万元,发放棉衣3680件,棉被800条,县筹集各种救灾款568万元,职工捐献衣物6500件,使广大灾民顺利地渡过灾荒。

第二节 社会救济

清道光时,全县救济孤贫7人,日支口粮银一分,全年共需银24.85两。民国时泌阳县虽设民政机构,曾令群众建仓储粮以备灾年赈济之用,但因经费拮据,终无力实现。因此,社会上无依无靠的孤老残幼每遇天灾人祸或沦为乞丐或坐以待毙。

建国后,县人民政府除对无依无靠的孤老残幼进行经常性救济外,还对其他生活困难的群众也给予必要的救济。其对象:家中劳力弱少;主要劳力残疾,仅能参加轻微劳动;主要劳力长期患病;因事故造成生活困难的。救济办法分定期和临时两种。至1957年,共发放社会救济款65.1万元,共救济1397户4981人。1957年后,社会救济对象主要是因灾害造成的困难户和部分穷社穷队的孤老残幼人员,对于因特殊情况造成的困难户予以紧急救济。1958至1966年,共发放社会救济款99.9万元。“文化大革命”期间,社会救济工作不同程度地受到干扰和破坏,除灾区紧急救济和穷社穷队困难户定期救济外,其它救济工作基本停止。1978年后,救济工作转入正常。1979年发放社会救济款12.1万元,其中用于定期定量救济的235人4.23万元,余款用于1957年底以前参加工作、1961至1965年被精简或退职人员一次性补助和农村困难户的临时救济。至1987年全县累计发放社会救济款467万元。

第三节 扶贫开发

泌阳是个历史贫困县。建国后,党和政府多采取临时救济办法帮助群众渡荒,解决一时困难。国家为帮助群众彻底摆脱贫困面貌,1980年始对农村扶贫工作贯彻依靠集体力量、群众互助和国家扶持的方针,从发展生产入手,对贫困乡、村进行扶持。至1985年,共扶持贫困户3.93万户、22.16万人,投放扶贫资金291.6万元,其中民政拨款33万元,县财政拨款121.4万元,农业无息贷款39.5万元,各乡自筹款13万元,教育部门解决贫困户子女助学金1.7万元,供销、外贸、粮食、物资、农业、乡镇企业等单位投放或以优惠价格供应的物资折款达68.8万元。扶持项目有种植、养殖、加工、运输、建筑等140多个项目,帮助贫困户开辟生财之道,发展家庭副业。是年,经过扶持全县已有3.75万户、19.34万人脱贫。

1986年初,河南省人民政府确定泌阳为全省34个贫困县之一,并指定省文化厅对口支援。同年3月,县人民政府成立扶贫经济开发办公室,由县政府直接管理,采取有灾救灾、无灾扶贫、扶贫资金切块下达的办法。是年,共投放扶贫款340万元,其中县财政扶持款110万元,“老、少、边、穷”地区经济贷款230万元,对全县7800户贫困户进行了重点扶持。1987年,省文化厅派工作组常驻泌阳帮助开展救灾扶贫工作。当年共投放扶贫款790万元,扶持贫困户2.79万户。1986至1987年的扶贫资金,重点扶持人均收入在120元以下的沙河店、板桥、下碑寺、象河、春水、付庄、贾楼、大路庄、羊册、黄山口10个贫困乡镇,扶持资金实行切块到乡,单户扶持的办法,扶持项目多是种植和养殖业。经过扶持使原来人均年收入不足120元的上升到398.9元,并有部分贫困户开始走向富裕道路。