县境处江、淮流域间,自古为汉民族繁衍生息之所。因受战争、灾荒影响,商业的发展和各民族互相通婚,境内始有少数民族定居。各民族之间,多能互相尊重,和睦相处。但是,历代统治者,实行民族歧视和压迫政策,因而民族纠纷、打架斗殴时有发生,甚至酿成惨案。

建国后,中国共产党和人民政府一贯重视民族团结,经常教育各级干部要克服大汉族主义和地方民族主义,促进各民族团结、进步和共同繁荣。

境内宗教以佛教、道教历史最久,伊斯兰教随回族定居而伴生。清末天主教、基督教传入县境后,曾一度盛行,但因帝国主义利用宗教进行侵略,引起人民愤慨,导致清末张云卿起义和民国期间师范学校反基督教会活动。建国后,党和政府实行宗教信仰自由政策,争取团结宗教界人士,充分发挥爱国宗教组织的作用,各宗教在宪法和法律允许的范围内进行正常活动。

第一章 民 族

第一节 民族构成与分布

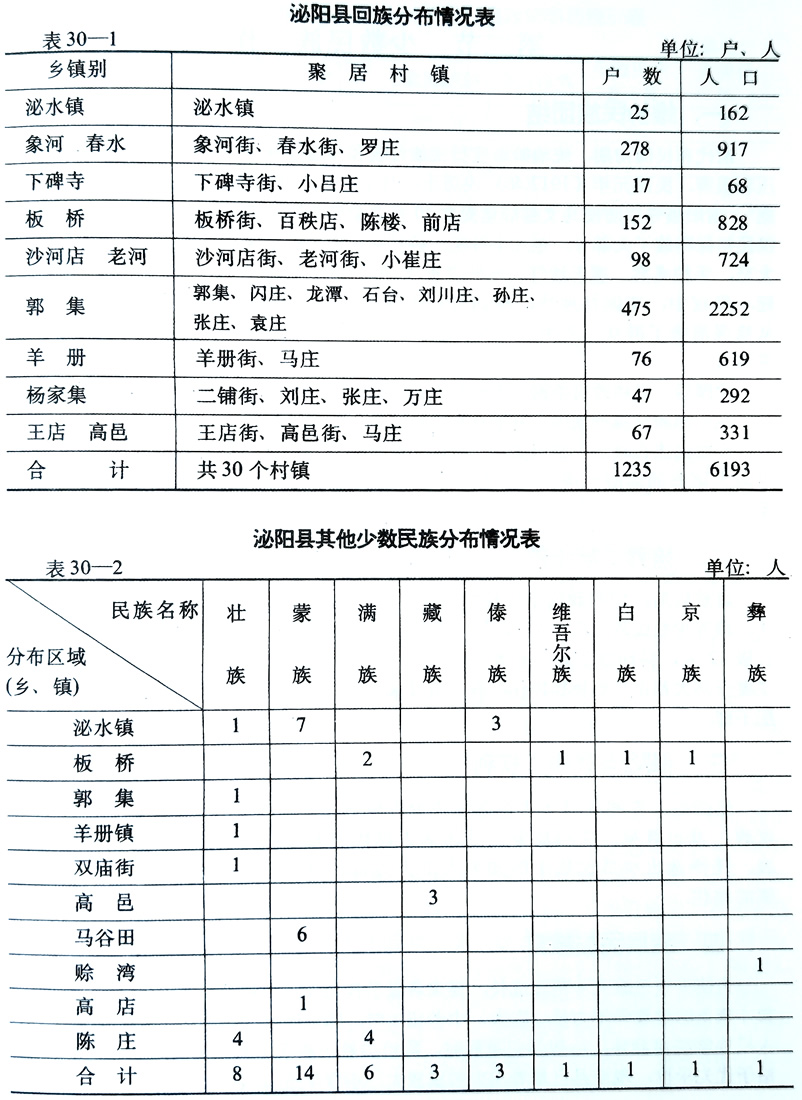

全县居民分属11个民族。1987年,汉族为783199人,占总人口的99.21%,少数民族为6231人,占0.79%。少数民族中,回族6193人,蒙古族14人,壮族8人,满族6人,藏族3人,傣族3人,维吾尔族1人,白族1人,京族1人,彝族1人。

境内汉民族,都以姓氏宗族为主,相对集中居住在一片地区;回族为大分散,小集中(分布情况见附表);其他少数民族多为新中国成立后,随职工工作调动或因婚嫁迁徙而来。

回族定居泌阳较早,唐初“大食国”商人后裔在象河关经商定居后,于长寿二年(公元693年)建筑县内最早的一座清真寺;北宋末年,孟县桑坡回民为避战乱,移居泌阳闪庄;元太祖建国后,随军征战有功的“探马赤军”屯田中原,县内一部分回民,系屯垦回民的后裔;明末清初,山西洪洞县移民时,其中傅、马、李三姓回民,定居泌阳;解放后,还从唐河、社旗、方城、许昌、洛阳等地陆续迁居泌阳一部分回民。

第二节 少数民族工作

一、维护民族团结

清代和民国初期,统治阶级实行民族歧视和压迫政策,对境内少数民族实行肆意欺压和残害。民国元年(1912年)农历十一月十七日,春水街某地主诬告象河关回民“通匪”,南阳镇守巡防使马文德部竟捉拿40多名象河关回民青壮年,经审讯查无实据,由汉民担保释放了大部分。至二十日晚,被拘回民李书经怒斥马部扣押回民行为,审问官大怒,手拍桌案,震灭油灯,当即宣布“灯灭人亡”,不再保释,把16名回民拉出去枪毙。黑夜中,李因扑地快,从刑场死里逃生。民国37年冬,泌阳县保安团队长随从徐保清抢了群众一头牛,令百秩店回民马长宰杀,遭拒绝,徐保清乘夜杀了马家三口人。

建国后,党和政府根据《宪法》规定各民族一律平等的原则,十分注意维护民族团结,在干部和汉族群众中,开展尊重少数民族、尊重少数民族风俗习惯的宣传教育,并且对少数民族在政治上给以关怀,经济上给以支持,生活上给以照顾。使少数民族深感祖国大家庭的温暖可爱,逐步形成了和睦相处、团结友爱、平等互助的新型民族关系。

二、培养民族干部

解放以后,党和政府十分注意发现少数民族中的积极分子,注意选拔少数民族人才,培养少数民族干部。至1987年,全县有少数民族干部(包括教师)64人,其中股长级12人,科局级7人,县级1人,农村干部15人。在少数民族聚居的地方,基层主要干部大都由少数民族担任;有一定数量少数民族散居的地方,也有少数民族担任基层干部。

三、保障当家作主权利

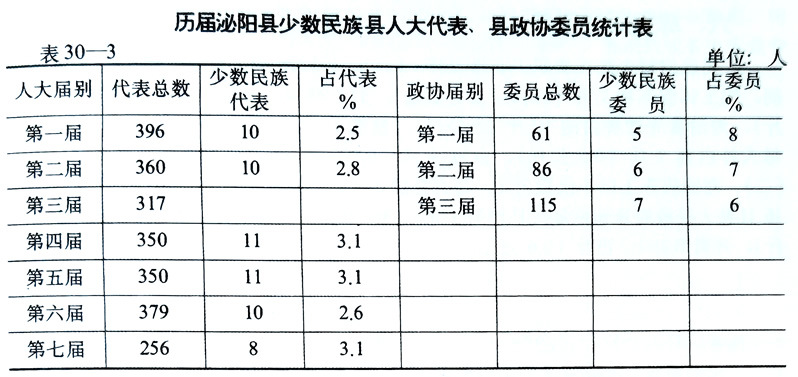

建国后,党和政府非常注意发挥少数民族在国家政治生活中的作用,让其参政议政,发表意见,实行监督。县历届人民代表大会中都有一定名额的少数民族代表。还推选出少数民族中的知名人士为历届县政协委员,从政治上提高了少数民族的地位。

四、发展民族教育

为使少数民族人才茁壮成长,要求各级学校加强对少数民族学生的教育,使之成为德才兼备的建设骨干力量。在大、中专招生时,除按国家计划选送少数民族学生定向进人民族学院培养外,一般学院录取时,除给少数民族学生照顾10分后,还按同等条件给予优先录取。现全县已培养出少数民族大、中专学生28名。

五、扶持民族经济

建国前,县内回族居住农村者,多系小自耕农或佃农,居住集镇者,多从事小手工业或小商贩,生活比较贫困。建国后,绝大多数分到了土地,农忙务农,农闲做工、经商,较之过去,生活有很大改善。为改善回民生产生活条件,1958年前县人民委员会发放扶持款、救济款110975元,用以购置生产资料,发展农业生产。“文化大革命”中因受“左”倾路线影响,回民擅长小手工业和小商贩活动亦被当作“资本主义尾巴”割掉,过着低水平生活。1979年纠正了过去“左”倾错误政策,政府拨款5万元扶助少数民族发展经济。居住集镇的回民都又重操旧业,有的建作坊、办商店,摆摊设点,有的搞加工运输、饮食服务;居住农村的回民,在种好责任田的同时,都注意抓经济,多数从事养羊、养牛和蔬菜生产。象河街173户回民中,有103户从事各种工商业活动,很快富了起来。赵国华1979年从卖牛铃铛起步,发展到经营副食百杂,七八年时间积累十余万元资产。百秩店马民方、马民乐兄弟,利用和板桥水库相邻的有利条件,带头办起了蔬菜大棚,使全村很快脱贫致富。杨家集乡二铺街有回民30户,除搞好农业生产外,其中1户做腊烛,3户开食堂,4户制皮革,只有1户因劳力不足收入较少,其余户户经营屠宰牛羊,年净收入达6万余元,户平均2000多元。1983年以来,除还清历年贷款1.3万元外,接连盖起楼房6座45间、瓦房76间。随着居住条件的改善,物质文化生活也发生了显著变化。他们共买彩色电视机1台、黑白电视机6台、收录机10台、收音机35台、缝纫机28架、自行车48辆、手表77块。其中赵德合一家在农村经济改革中,率先办起屠宰、制革和毛皮加工业,综合利用原料,经济效益很高。1983年净收入6000多元。在人民政府的扶持下购买汽车、手扶拖拉机各1辆(台)。1985年利用经营收入,盖楼房10间,办起“回民旅社”。1986年与大路庄乡签订契约,承包城顶寨千亩荒山,发展林、牧业。到1987年底,已发展黄牛18头、山羊120只,用于育苗、造林、建房、购置设备等投资近3万元。同时他对确有困难的农户,慷慨支援,近二年已无息借出2000多元。并出资修筑石桥一座,便利了回汉民族的生产和生活。

六、尊重民族习惯

人民政府对少数民族职工非常关怀。(一)、1954年明文规定:回民“三大节日”期间,职工休假不扣工资(计件工按定额发);封斋期间,对阿訇增售白面5斤(2.5公斤)、对清真寺增售白面10斤(5公斤)、食油3~5斤(1.5~2.5公斤),大尔代节,每人补白面1斤(0.5公斤)、食油4两(0.125公斤),分食牛、羊免纳屠宰税。(二)、对回族职工以小伙费名义,每月补贴3元,“文化大革命”中被取消,1982年1月16日县人民政府通知恢复,且增为4元。同时对非农业人口月增食油0.2市斤(0.1公斤),开斋节补1.2市斤(0.6公斤)。

第三节 少数民族风俗

境内10个少数民族,回族人口最多,其他民族人数很少,且居住分散,已与汉族人民同吃同住同工作同劳动,语言、文字、生活习俗均与汉族无异。仅将回族风俗记述如下。

宗教信仰 回民多信仰“伊斯兰教”,拜读《古兰经》,尊崇穆罕默德,并以其言行为道德准则。信奉无形无影无像唯一的真主“安拉”,严禁崇拜多种偶像。

服饰 县内回民服饰,多与汉族相同,仅信奉“伊斯兰教”虔诚的人,男戴黑色或白色筒帽,腮与下颌留长须;已婚妇女戴黑色或白色盖头,姑娘戴深绿色盖头。

饮食 主食和当地汉族同。所吃牛、羊、鸡等肉食,须由阿訇或遵守拜功的人宰杀放血,方可食用。禁食血液、自死动物和猪、狗、骡、马、驴及凶猛野兽。禁止饮酒等。

婚姻 过去,回民婚姻亦是媒人说合、父母包办,通过下聘、认亲等礼节,才能结婚,但有一定的民主形式。回族表兄妹可以成婚。回族男子可娶汉女,若回女嫁汉男,则受本民族反对、歧视。婚礼要在“主麻日”(吉日、星期五)举行。由阿訇主持证婚,居上席。主婚人和新人分坐两侧,阿訇念证词(伊扎卜),意为:“你们自愿结合,成为夫妇,祝婚姻美满,孝顺父母,敬老爱幼,和睦邻里,互敬互爱,互相帮助,白头偕老”。问女:“你有意见吗?”女答:“同意(达丹)”。问男,男答:“我承领新娘的意愿(盖卜里楷尔丹)”。礼成。中华人民共和国《婚姻法》颁布后,回民逐渐接受并按《婚姻法》规定办事。现在回、汉通婚很少受限制或歧视。

丧葬 回民丧葬,清俭大方。人死后,以当天安葬为佳,停尸不过三天。不烧纸,不恸哭,不服重孝。普遍实行土葬。人死后,即请阿訇念经、主持丧礼。先将亡体沐浴净身(称艾苏里)后,穿“开凡”(用新白布制成,无袖无领)。男子穿三件,第一件叫“抛拉罕”(一幅白布,由项至膝盖下)包裹尸体;第二件叫“小卧单”(用一幅半白布制成),穿在第一件衣之外;第三件叫“大卧单”(用两幅白布缝制),包裹尸体。妇女内加腰裙,戴黑色盖头。阿訇等人一边念经,一边循环传递“赎罪金”,并站“者那则”(发送亡人灵魂的仪式)。礼毕,将尸体用“塔布提”(公用棺匣)装好,阿訇致悼词:意为“你一生在世,效法穆圣,敬天爱人,做出一定贡献,今已归根复命,走吧!归主去吧!”然后抬到墓地。埋葬时,先挖一个直土坑,在坑底西边往里再挖一崖窖,抽掉棺匣底,将尸体放入窖内,枕北、脚南、面向西,以示其归根圣地(麦加),地面筑成长方形鱼脊墓堆。葬后四十天、百天上坟,以示纪念。