第二章 财 政

第一节 管理体制

清代和民国初期,泌阳县地方财务管理和税收课征均由县署户房办理。民国6年(1917年)10月泌阳县设立公款局。财政划分为中央、省、县三级制,但因军阀割据,政局不稳,各自为政,各行其事,财政管理体制仍十分紊乱。

1947年11月泌阳解放后,人民政权的财政靠打土豪、征收行商税自收自用。由于当时支前任务紧、剿匪反霸任务繁重,收入不足部分实行由上级拨款补助和节约上交的分散管理办法。建国后,一直执行党和政府“统一领导、分级管理”的财政方针。1950年中央实行高度集中的“统收统支”体制,县为报账单位。1953年,中央确定县为一级财政后,实行“划分收支、分级管理”体制。乡、镇预算一律列为县财政内,省对县级的收支范围、标准均有明确规定。1954~1957年,实行“统一领导、分级管理、划税归口、归口包干”体制。1958年中央提出实行“以收定支、五年不变”的体制,时“左”倾思想泛滥,财政收支大包大揽,造成严重损失,执行一年而停止。1959~1970年实行“总额分成、一年一定”体制。其间,曾在年度之间收入划分上作了一些小的调整。1971~1973年,实行“定收定支、保证上交(或差额补贴)、超支分成、结余留用、一年一定”的体制。1974~1975年,实行“收入按固定比例留成、超收奖励、支出包干、超支不补、节约归己”的体制。1976~1979年,实行“定收定支、收支挂钩、总额分成、一年一变”的体制。1980~1984年,实行“划分收支、分级包干、增长分成、节约归己、一定五年”的体制,同时,县财政对收支范围和超收分成比例作了明确规定。1985~1987年,实行“划分税种、核定收支、增长分成、补助递减、分级包干”的体制,这是为了加快以城市为重点的整个经济体制改革步伐,适应利改税的改革新情况而制定。并对乡(镇)、县直各单位的各项收入、支出包干基数都做了具体规定。

第二节 财务管理

行政事业 民国年间,县经费均由省定额供给,凡地方机关公用经费开支均预先写出报告,编制报表,交县财政科会计主任审核后送呈县长批发。但弄虚作假,损公肥己者迭有发生。解放后,县财政实行“统收统支”的预算体制。公用经费开支严格按照上级规定办事,严禁贪污盗窃、弄虚作假等不法行为。建国初期,县党政机关房舍简陋,公用设备不全,开支标准较低,仅能维持办公。县召开大型会议,一律自带行李、碗筷,步行到县城,睡地铺,铺麦秸,吃饭是地摊,每5人一瓦盆菜。60年代,逐渐改住招待所或旅社(不再带行李),住宿费由经费开支。1964年后,不脱产干部或社员参加县扩干会、先进工作者会,报销伙食费、往返车费,每人每天另发误工补助费0.2元至0.6元。机关办公费用,因陋就简,控制较严,一般不超支或很少超支。1980年以来,县直局委和各乡行政经费开支逐步扩展和增加,有工资、补助工资、福利费、公务费、会议费、旅差费、取暖费、购置费、业务费、医疗费、机动车辆费及其它等项支出。为严禁超支,实行经费全额包干、超支不补、节约归己、留下年度使用的办法。1985年后不少单位违背财经制度,用公款招待客人,造成单位严重超支,经多次纠正,稍有好转。

企业 建国初期,县内工业企业只有少数个体手工业户。随着经济建设的发展,根据需要和县财政能力,1958年起,因地制宜地扶持和兴办了一些地方国营工业企业及商业企业。嗣后逐步发展,至1987年,全县已有预算内工业企业13家,即:制药厂、化肥厂、缫丝厂、砖瓦厂、水泥厂、印刷厂、矿山公司、电业公司、农机修造厂、石油化工厂、萤石矿、汽车队和纺织厂。纳入预算内的商业企业9户,有百货公司、泌阳商场、烟草专卖公司、五交化公司、石油公司、副食品公司、服务公司、副食品加工厂和郭集酒厂。供销合作社企业3户:生产公司、土产公司和棉麻公司。物资企业5户:木材公司、煤建公司、煤炭公司、物资综合公司和农机公司。纳入县财政预算管理的文化企业有电影公司。

企业财务管理工作,是随着国民经济的发展和国营企业的兴建,不断改革,不断加强,逐步建立健全起来的。1960年县财政局建立企业财务股,国营企业的财务管理工作开始正规。后由于机构、人员不断变动,几经分合,管理工作时宽时严,时紧时松,十年动乱期间,企业财务管理工作遭到严重破坏,出现预算外支出大于收入的现象。粉碎“四人帮”后,才逐步纳入正常轨道。1979年7月县成立“清产核资扭亏增盈办公室”,通过核资,县财政按数拨付企业流动资金35.1万元,弥补财产损失84.3万元。1982~1983年,为帮助企业提高经济效益,搞活资金,对企业库存残次、质量低劣的机电产品进行了清查、报废工作,共批准报废187.3万元。

在企业利润管理上,1978年以前,实行统收统支体制,对预算内企业实现的利润,除留一小部分奖励基金外,全部上交财政。企业扩大再生产资金全部由财政拨付。从1979年起,实行提取企业基金办法,对产品质量、数量、产值、利润四项指标都完成的,可按工资总额5%提取企业基金。1980年县办工业企业实现的利润,实行地、县“五五”分成,亏损“八二”负担的办法。1982年实行“利润留成、盈亏包干、一年一定”的制度。规定:凡企业全面完成产值、产量、质量、成本、利润五项经济指标的,可提取40%利润留成,少一项即扣减应提利润留成的8%;完不成利润包干任务的,其差额部分从企业各项基金中弥补。1983年1月根据国务院《关于国营企业利改税试行办法》通知精神,实行第一步利改税,执行税利并存,主要解决企业“吃大锅饭”的问题。1984年实行第二步利改税,财政收入由第一步税利并存的双轨制,改为全部以税代利的单轨制。泌阳县工业企业经上级核定:电业公司为大中型企业,交纳55%所得税,不交调节税;制药厂、矿山公司、石油化工厂、砖瓦厂、印刷厂5家为小型盈利企业,按八级超额累进税率交纳所得税,税后利润全留;缫丝厂、萤石矿为小型微利企业,利润超过合理留利部分,上交国家40%,企业留成60%;汽车队为小型微利企业,按八级超额累进税率交纳所得税,税后利润全留。商业企业:核定百货公司、五交化公司、副食品公司、石油公司、物资综合公司为大中型企业,百货商场及商业门店为小型商业零售企业;服务公司、煤炭公司、木材公司、煤建公司为交承包费的小型微利企业。1985年起,县供销企业执行集体企业财务制度。农机公司、工业供销公司核定为亏损企业,盈利全留,亏损不补。榨油厂、面粉厂、副食品加工厂核定为小型粮办(商办)工业企业,按八级超额累进税率交纳所得税,税后利润全留。

第三节 财政收入

清代,田赋为财政收入主要来源。道光年间,泌阳县实有征粮熟地53万亩,年纳田赋银17357.19两。除上解外,县留支银1581.33两。民国7年(1918年)田赋改征银元,全县额征丁地正银15041.79两,每两征银元2.20元,共33091.94元。民国22年,县从田赋各项附加中征收47237.33元,加上其它各项捐款和教育稞租,地方款总计收入68706.15元,民国24年收入83307.15元,民国32年地方款收入2486693元。此后,逐年增加,至民国35年,县自治税捐高达24624550元(不包括田赋)。地方政府虽穷力搜刮劳动人民,千方百计增加财政收入,但仍入不敷出,难解财政困境。

建国后,县财政在“统一领导、分级管理”的总原则下,广开财源,区别对待,合理负担和兼顾国家、集体、个人三者利益,积极组织财政收入,积累建设资金。县财政收入分预算内和预算外两部分。

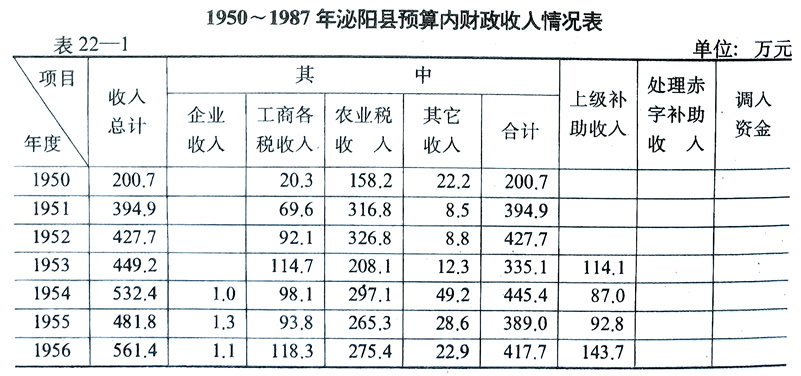

一、预算内收入

1950~1987年,县预算内总收入43636.8万元(内有省财政补贴收入22256.2万元,处理赤字补助收入590万元,调入资金46万元;县财政上解支出6993.4万元,调出资金113.7万元,相抵后,省财政仍补助15785.1万元)。其中,县企业收入为-583.9万元,工商各税为12862.7万元,占总收入的62%,农业税为7885.2万元,占总收入的38%,其它杂项收入为580.6万元,占总收入的2.7%。

(一)企业收入

1957年前,泌阳县各国营商业属报账单位。1958年把国营商业、供销合作社利润统列县财政收入后,连同县财政投资办的炼铁厂、水泥厂、机械厂等22家国营企业,收入才大幅度增加。1957年不足万元,1959年即上升为274.5万元,1960年增到308.5万元。1961年执行中央“调整、巩固、充实、提高”、“全国一盘棋”、“上下一本账”和“当年平衡、略有节余”等方针政策,以及财政、银行两个“六条决定”,纠正了“大跃进”中财政工作出现的问题,关、停、并、转了20家工矿企业,企业收入降到年平均50万元上下。“文化大革命”期间,企业收入又受到很大损失。县财政投资千万元兴建的氨水厂、化肥厂、机械厂等一批地方国营企业,因设备陈旧、产品质次价高没销路,造成商品积压,霉烂变质,严重亏损。尤其遭“75.8”特大暴雨袭击,仅地方国营企业水毁退库损失一项就达732.5万元。

中共十一届三中全会以来,认真贯彻执行“对外开放,对内搞活”和经济体制改革的一系列方针政策,克服过去大轰大嗡,吃大锅饭的弊端,增强了企业活力。但由于原来底子薄,十年动乱期间受害严重和“75.8”洪水损失过大,因而生产元气未得到恢复。加之科学管理跟不上,不少企业长期亏损,至1987年共亏583.9万元。

(二)其它收入

泌阳县财政其它收入有契税收入、盐税收入、公债收入、规费收入、公产收入、罚没收入等。1950~1987年,全县共收入580.6万元。

二、预算外收入

县内预算外收入主要是各种税收附加和县办企业利润分成、新税源分成及其它杂项收入。1958年起,根据财政部规定,交纳工商各税,统按所交纳税款1%归地方财政,县财政始统筹管理预算外资金。至1987年,预算外收入共451.7万元,其中,农业税附加287.6万元;工商税附加71.9万元;公共事业收入31.8万元;企业利润分成-31万元;新税源分成5.5万元;其它85.9万元。

第四节 财政支出

明嘉靖元年(1522年),县开支项目有庙宇岁修、祭祀、俸银、斋膳夫银、公式(差)盘缠、坐班、皂隶以及役支、额支、待支、杂支等,岁支银1581.33两。清道光七年(1827年),四季俸工役食、坛庙祭祀、廪粮、孤贫等项共1321.33两。民国23年(1934年),县政会议决定各机关支出实行紧缩,共减缩7518元。是年共支出51192元。其中:补助司法费3492元,建设费补助内务费1930元,政警费3074元,公安费3100元,各区经费3800元,财务费1420元,南阳无线电台204元,南阳农林学校费600元,环境电话费766元,无线电收音210元,县苗圃400元,县立医院480元,度量衡检定员140元,仓谷保管委员180元,团警训练员480元,壮丁训练员816元,教育费约3万余元。次年县财政收入83307.15元,岁支75733.63元,略有节余。抗日战争胜利后,县级机构增多,地方武装任意扩充,加之物价飞涨,支出急剧增加,民国35年岁支超过抗战前的数倍至十几倍。

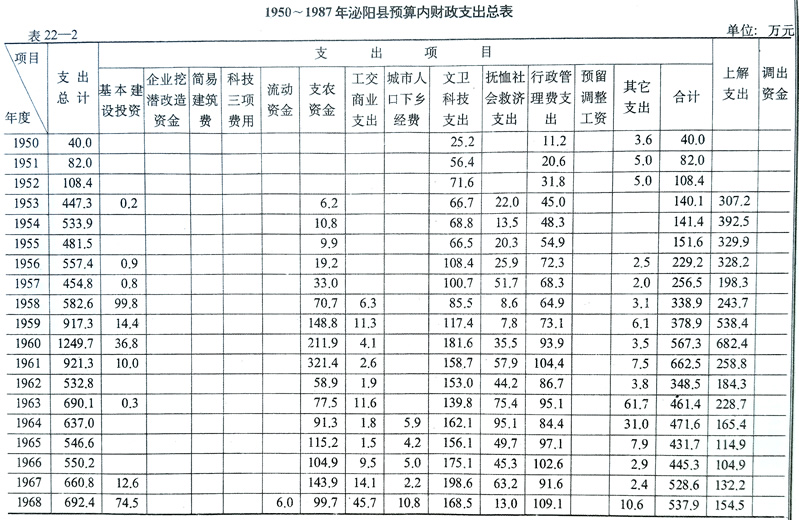

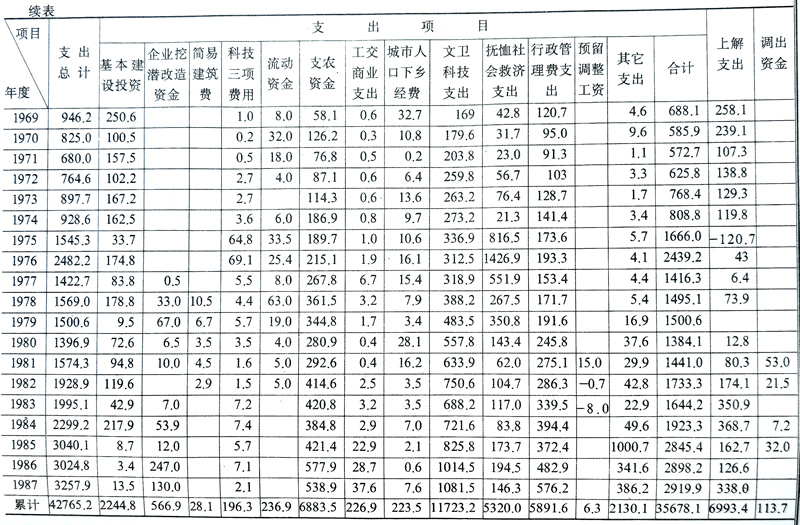

建国后,泌阳县财政支出按照“取之于民,用之于民”的原则,分预算内和预算外两大类统筹安排。1950~1987年,预算内共支出35678.1万元(不包括上解支出和调出资金),主要用于基本建设、企业挖潜改造、支援农业、文教卫生科技、社会救济、行政管理费用和其它支出。

一、预算内支出

(一)经济建设支出 从1953~1987年,县财政用于基本建设、企业挖潜改造和拨付工交商业资金共3038.6万元,占支出总额的8%。1958年“大跃进”时,投资161万元,盲目办了20多家工厂,1961年大部关、停、并、转。后陆续投资办一些工厂,但对设备性能、原料来源、产品销路都缺乏翔实论证,因而大都成了亏本企业。

(二)科教文化事业费支出 建国后,为发展泌阳科教文卫事业,至1987年共支出经费11723.2万元,占总支出的32.9%,使全县科教文卫事业获得很大发展。

(三)行政管理费支出 建国38年来,全县行政管理费共支出5891.6万元,占总支出的16.5%。支出项目有:县、区(乡)党政机关经费,政法部门业务费,“文化大革命”中列入行政支出的“文化大革命”经费,干部下放劳动、县办“五七”干校、知识青年下放安置及待业青年安置就业等,均记人行政管理费用。

(四)农业支出 建国至1987年,县财政用于支援农业资金共6883.5万元,占总支出的19.3%。主要用于支援社、队营林造林,绿化荒山和兴修农田水利,扶持贫困队购买牲畜、大型机具购置及解决社员生产、生活困难等。1980年后,随着农村经济体制改革和家庭联产责任制的推行,支农专款改用于扶持社队企业,扶持农村专业户发展商品经济,为群众发家致富、广开财路创造条件。1986年县筹款62.5万元,对县、乡、村各级畜禽良种繁育、畜禽疫病防治基础设施进行更新改造,达到了县有疫苗储藏冷库、制冷机械、冰柜、液氮运输车、液氮储运罐、大家畜人工授精器械;乡有电冰箱、冷藏柜、大型泡沫保温箱、液氮储运罐、冷精配种室;村有疫苗冷藏箱,促进了畜禽生产发展。

(五)社会福利费支出 1953~1987年,社会福利支出5320万元,占总支出的15%。主要用于正常优抚和社会救济。仅“75.8”特大水灾时,国家专门拨给3077.5万元救济款,及时安排了群众生活、生产。

(六)拨付工商业资金及其它支出 1953~1987年,全县共支出2136.4万元,占总支出的6%。主要用于城市人口下乡、少数民族生活和生产补助、兵役登记征集、民兵事业费等项费用。

二、预算外支出

1958年县统筹管理预算外资金后,本着“量入而出”的原则,进行统筹管理使用。但由于管理方面的疏漏,个别单位本位主义观念严重,只报支出,不报收入,结果造成支大于收。1958~1987年县财政帐面掌握预算外收入451.7万元,而实际支出838.7万元。其中用于经济建设302.5万元,社会文教科学卫生支出198.3万元,行政管理支出93.2万元,公共事业支出22.1万元,更新改造资金7.2万元,其它支出215.4万元。