第三章 法 院

第一节 机 构

清代和民国前期,审判案件统由知县、县知事审理,县署刑房和“三班”衙役协助。民国26年(1937年)成立司法处,设主任审判官(称承审)、审判官等职,负责处理民事、刑事诉讼案件,审理事宜受县长监督。另在县政府设军法承审,由县长直接管理,负责办理烟毒、盗匪等案件。

建国后,1949年10月县人民政府设司法科,由县长兼任司法科长,科员3人,书记员1人,看守所长1人。县人民政府行使国家审判权。1950年5月,建立县人民法庭,县庭辖城关、双庙、梅林、大磨、马谷田、王店6个区(镇)。在官庄设立第一分庭,辖官庄、饶良、羊册3个区。牛蹄设第二分庭,辖牛蹄、春水2个区。1951年3月,撤销司法科,成立泌阳县人民法院,编制18人。内设办公室、刑事、民事2庭和下属9个分庭。各分庭庭长由区长兼任,经县人民政府加委,呈专署备案。群众遴选法庭代表(陪审员)3~5人参加,行使审判权。1953年冬撤销各区分庭,县建立巡回法庭,设春水、贾楼、板桥、泰山庙、羊册、饶良6个审判站,每站12个审判日。1955年初,成立审判委员会,县长兼任审判委员会主任,委员会由公安、检察、法院等单位主要领导组成。1959年成立“特赦办公室”。1967年审判权由军管小组取代。1972年9月,恢复县人民法院,设刑事审判庭、民事审判庭和办公室,干警12人。1979年,增设立新、官庄、宋家场水库法庭,同年12月又设板桥法庭及来信来访接待室,干警增至37人。1980年1月,增设羊册法庭。1981年1月,成立经济审判庭和刑事审判第二庭。1982年1月增设春水、赊湾、陈庄、马谷田、王店5个法庭,撤销宋家场水库法庭,沙河店法庭工作由板桥法庭代管。1983年4月建立城关人民法庭。1984年秋增设执行庭,法院干警增至73人。到1987年泌阳县人民法院职能机构设置为:政工办、纪检组、办公室、刑一庭、刑二庭、民事庭、经济庭、执行庭、信访办。派出机构有城关、陈庄、马谷田、赊湾、王店、付庄、板桥、春水、羊册、官庄10个人民法庭。

第二节 刑事审判

民国16年(1927年)前,由县知事直接审问官司,政警队及吏役负责传唤,宣示判词和动用各种刑具进行刑讯。刑法种类繁多,有打手板、打耳光、竹板打屁股、打鞭子、“外国捶”、火香烧、灌辣椒水、上“好汉床”、带木鸭子、坐老虎凳等。有不少案件是在严刑逼供下屈打成招的。因滥施刑杖,受刑者浑身溃烂,血肉与衣服沾在一起,又不给予治疗,造成监狱臭气充鼻,惨不忍睹,不少“犯人”死于狱中。甚至,不经审判,不分青红皂白,滥杀无辜。1938年4月南阳督察专员公署密令泌阳县突击“清乡”,是秋县亦密令各乡、镇,要每保找出2个与“土匪”李文胥及黄绿枪社有联系的人,就地枪决。时全县240余保,近500人遭杀害,其中不少是无辜。

建国后,人民法院在审判各种案犯时,彻底废除了刑罚。1950年冬至1953年10月,县人民法院(法庭)配合公安部门,在“镇反”运动中,审理和惩处一批匪首、特务、恶霸以及妄图颠覆人民政权、扰乱社会治安的历史反革命和现行反革命分子,巩固了人民民主专政,保障了国家建设顺利进行。1953年11月,为照顾群众生产,县人民法院派4名干部组成巡回法庭,固定审判站、审判日,推行就地审判制度。审判员下乡,不拘形式、程序,方法简便易行,收案时,口述、状诉均可,交什么收什么。轻微案件由审判员就地处理。需重处的案件,由审判员调查取证,征得当地党政领导意见后,草拟判决初稿,呈请县法院核批。县复核后,通知有关群众和团体代表参加公审,由巡回法庭宣判处理。公审时不但群众可以发言、提意见,也允许案犯申辩,最后由审判长当众宣读判决书,群众如无意见,判决就算确定。徒刑一年以下者,留村执行;年以上者,送县或外地执行;死刑可当场宣布执行枪决。

1955年,贯彻《人民法院组织法》,实行人民陪审会议制,在城关各界遴选出人民陪审员11人,各区遴选3~5人,共55人,自此,人民陪审员正式在法院和各法庭行使审判权。开庭审理案件,都经过法庭调查、辩论、合议、宣判四个过程。被告在法庭上有申请回避、辩护、陈述及上诉等权。

1959年为庆祝建国十周年,刑事审判工作贯彻执行中央提出的少杀、少捕、少管制的“三少”政策及《特赦令》,在县委统一领导下,与公安、检察部门密切配合,成立“特赦”办公室。对在押劳改犯进行审查后,呈上级批准,特赦12人,其中刑满10年的1人,4年以下的7人,反革命罪4人(徒刑都在3至5年)。特赦后,4人留场工作,8人回乡生产。1963年,开展社会主义教育运动,县法院奉上级指示,在审判活动中实行“一个不杀,大部不抓”的方针,自始至终坚持“依靠群众,打击少数,改造多数”的原则。贯彻“现行从严,历史从宽”的政策。1980年1月1日起,实施“两法”,县委审批案件废止,法院实行独立审判,由审判员1人,陪审员2人,或审判员组成“合议庭”进行审判(自诉案件、轻微刑事案件仍由审判员一人独立审判)。凡重大疑难案件由审判委员会讨论决定。宣告判决一律公开进行。1983年8月为“从严从快打击刑事犯罪活动”,采取“三员”(预审员、检察员、审判员)联合办案方法判处罪犯。公安预审阶段,检察、法院提前派员参加,了解情况,核查罪证;公、检、法三道程序不变。案情查清后,提交“四长”(公安局长、检察长、法院院长、司法局长)会议讨论研究,定罪量刑。然后,“三员”各司其职,分别办理手续。

第三节 民事审判

民国17年(1928年),县长程云蓬通令各区成立息讼委员会,推选当地公正士绅调解民事诉讼,就地处理,曾收一定成效。后因调处人员偏私袒护,故赴县告状者日益增多,至民国35年,为婚姻、宅场、继承等民事纠纷到县打官司者877起,结案829起。

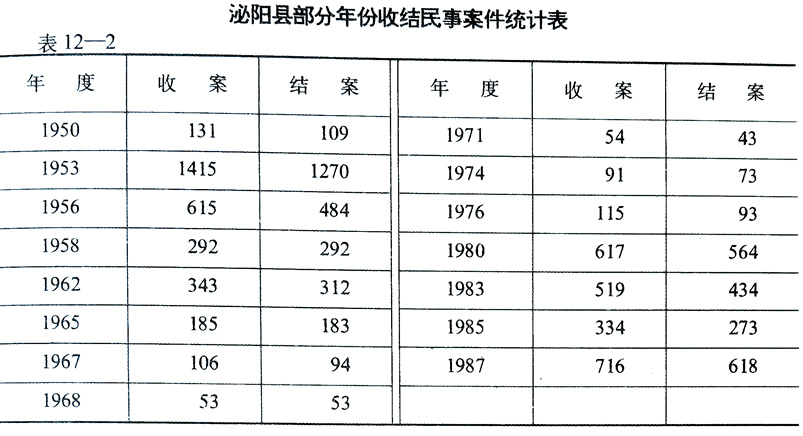

建国后,县人民法院受理民事案件主要有:婚姻、抚养、赡养、房屋、宅地、债务、赔偿、继承、土地、山林、水利纠纷等,其中离婚案件比例最大。1950年5月实施《中华人民共和国婚姻法》,要求脱离封建包办婚姻案件甚多。1953年县法院派员下乡巡回办案,就地传问,就地审理。同时借机开展宣传《婚姻法》,效果良好。80年代,民事案件仍以离婚案件比例最大,占77%。1983年以来,农村土地、鱼塘、水利、山林等纠纷日益增多,“两户一体”和乡镇企业合法财产权益受损害而要求赔偿案件也不断上升。

民事案件是通过调解和判决来处理。1974年试行“民事诉讼法”以来至1987年,共审结民事案件2236件,其中调解结案1788件,占总数的80%。需判决的民事案件,均开庭审判。当事人不服一审判决,可向上级法院申诉,由地区中级人民法院作出终审判决。

第四节 经济审判

县人民法院1953年始以司法审判职能来保卫经济建设,严厉惩处贪污和盗窃国家资财的案犯,确保国家财产安全。到70年代末,共处理10余起此类案件。1981年初,县人民法院设置经济审判庭,专门受理购销、建设工程承包、加工承揽、货物运输、供电、仓库保管、财产租赁、借款、农林牧副渔承包及科技协作等经济合同纠纷案件。1982年7月以实施《中华人民共和国合同法》为准则,除重大经济案件外,对多数经济纠纷案件仍着重于调解处理。是年受理经济纠纷案37件,争议金额389857.63元(其中合同纠纷17件、货款拖欠纠纷20件);审结29件,争议金额194558.72元(其中合同纠纷15件,债款拖欠14件),占收案总数78%,收诉讼费3063元,依法没收暴利7348.25元。1985年受理经济纠纷案66件,与1984年相比上升48%;审结47件,占收案数71%,争议标的额204.9万元,收诉讼费15062.20元。1987年受理经济纠纷案134件,审结108件,诉讼标的额343万元,为国家、集体和个人挽回经济损失17万余元,对保护广大人民群众合法权益,促进商品经济发展起到一定作用。

第五节 申诉复查

1949年7月,根据群众揭发控告,收审百余名土匪、恶霸、反革命分子,随之组织人员清理积案,查清后释放50余名。1953年奉上级指示,检查纠正“三错”(错捕、错押、错判)案件,经复查错捕9人,错押11人,错判5人,全部予以纠正。1955年1月至1966年6月,对已判的各种案件进行了全面复查,发现判刑不当的占30%,均作了改判和纠正。并清出多年的未决犯,也分别作了处理。1962年根据上级指示,公、检、法三机关抽调干部4人,组成清案小组,本着“有反必肃、有错必纠”的方针,复查了1958年1月至1961年11月“大跃进”时期刑事犯罪案件,对复查出的39起错案,报经县委批准全部作了平反纠正。1980年5月,根据上级指示,集中力量将“文化大革命”中所判的刑事案件,分类排队,定案、定人、定时进行了复查,共复查335件348名各类刑事案件。复查结果发现冤假错案81件,占24%,均予以平反、纠正。后根据〔1981〕豫发11号文件精神,又对1977、1978年判处的90件案件也进行了逐件复查,发现冤假错案5件,随即平反纠正。1985年,又根据上级指示精神,集中力量复查了国民党起义投诚案。无论有无申诉均予复查,发现一案解决一案。是年5月,会同统战部门对王友梅案件作了重点复查。认为1950年没有执行党对起义人员的政策,王被错判死刑,经复查,决定撤销原判,为王友梅恢复名誉。至年底,对全县国民党起义投诚申诉案件复查完毕。1987年贯彻执行全国法院院长会议精神,复查审结案件122件122人。其中撤销原判60件60人,维持原判62件62人。审结上级交办的53件,其中改判的22件,维持原判的20件,折抵刑期的11件。

第六节 开庭公判

1952年3月26日在县城关物资交流会上召开公审大会,处决了罪大恶极的国民党泌阳县长薛子正,有2万余人参加大会。与此同时,又选择有教育意义的典型案件10件,分别在板桥、羊册、二铺、官庄、沙河店等集镇召开公审、宣判会。同年4月在泰山庙古刹大会上公判处理了反革命犯李广有、虐待致死人命犯张建业。通过公审大会,宣扬了法制,震慑了敌人,教育了群众,有力地配合了镇反运动的开展。1955年6月,在羊册街召开宣判大会,处决了妄图推翻人民民主专政的反革命暴动案、“庙道”骨干李炳照、周万德等罪犯。当7名罪犯被枪决后,广大人民群众拍手称快。在严厉打击各种刑事犯罪活动中,为造成强大的政治攻势,1980年5月10日,召开逮捕、公判大会,中心会场设在城关,下设23个分场,将中心会场依法判处刑事犯罪分子的实况,用有线广播扩送全县。同时,印制布告5000份,张贴全县各村镇,使30多万人受到教育。1983年贯彻全国人大常委会《关于严厉惩处严重危害社会治安的犯罪分子的决定》,9月,在县城召开宣判大会,下设23个分会会场,用有线广播将县城宣判大会实况播送各分会会场,共参加12万人。会上判处死刑6人,各种徒刑122人。此后,先后召开了6次宣判大会,印发布告29400张,旁听群众达80多万人次,有力地打击了敌人,伸张了正义,维护了社会秩序。