第二章 地方武装

第一节 明、清地方武装

明代,泌阳设百户所,隶属南阳府千户所。泌阳百户所配民壮110人。其中,两河巡道团操义勇40名,步兵3名,守城民壮23名,步民壮44名。

清代,实行绿营兵制。道光三年(1823年)泌阳县设城守营,置汛右哨左司把总1员和沙河店协防汛外委1员,额设马守兵丁24名,内分马兵2人,字识2人,守兵20人。是年,南阳总镇将平氏汛马守兵拨防泌阳汛存城马兵1人,守兵9人,拨防沙河店守兵6人,全县连前共有马守兵40人。咸丰三年(1853年)大办团练,设团练营。光绪三年(1877年)改为巡防营。宣统三年(1911年)县建团防营,共100余人,负责县城及沙河店分府衙门治安。

明、清两代于象河关均设巡检司、置巡检1员,清末废。

第二节 民国地方武装

一、团防营 保卫团

民国3年(1914年)秋团防营改称警备队。民国7年改为巡缉队,辖2个中队、120人。民国9年秋,巡缉队一中队哗变,入山为匪。次年,巡缉队改为政务武装警察队,后又改为自卫团、团防局。民国15年县团防局为直系军阀部队陈文钊旅收编;翌年被建国豫军樊钟秀军所兼并。民国21年王友梅办地方自治,成立唐(河)、桐(柏)、泌(阳)三县联防处,泌阳组织保卫团,下辖8个中队,1000余人。民国26年改称抗敌自卫团。

二、国民兵团

民国29年(1940年)泌阳成立国民兵团。全县凡18至45岁的男性青壮年,经过抽签中签的均编人国民兵团。县建团,下设大队、中队、排、班,全团约12500人。枪支系各甲兑钱购买,称为官枪。由中签青壮年轮流扛带。国民兵团团部直接控制的武装为常备自卫队,共3个中队,300余人,常驻县城。主要任务是抓丁、拉夫、训练有枪壮丁和“维持社会治安”。

三、保安团

民国33年(1944年)在国民兵团常备队基础上组建县保安团。约有千人,辖3个大队,9个中队。民国36年冬,保安团扩建为3个团,加上特务总队共3000多人,民国37年4月经唐河县少拜寺一战,解放军将其一、三团和特务总队摧垮,二团南逃。

第三节 人民地方武装

一、赤卫队 鄂豫边红军游击队 豫南人民抗日自卫团

民国20年(1931年)初,中共泌阳县委为适应斗争需要,开始组建拥有30余人的武装游击队(亦称“赤卫队”),队长吕秀甫。次年冬,以游击队为主,发动广大贫苦农民,在全县范围内开展了武装抢粮斗争,县委委员、武装小组组长周青,县委委员吕秀甫、刘长法、薛家群、吕宝等先后壮烈牺牲。

民国25年(1936年)元月中共鄂豫边省委创建红军游击队,以泌阳东部山区为根据地,活动于确山、信阳、桐柏、唐河、新野等地。采取里应外合、打了就走、长途奔袭、化整为零和化零为整等灵活机动的战略战术,开展了艰苦的三年游击战争。先后攻打过小石岭、罗楼、大桥洼、何大庙、平氏、出山王、古城、沙堰、陈冲、八门庄、张楼(确山)等地,进行过大小36次战斗,毙敌80多人,打伤250多人,俘虏500多人,缴获长、短枪600余支。游击队由初建时7人发展到130余人,开辟和创建了中国南方八省十四个根据地之一一桐柏山游击根据地。民国26年3、4月间,中共北方局柯庆施先后两次指示鄂豫边省委要执行抗日民族统一战线,实行国共合作,停止“打坏货”、“拉土豪”政策,将游击队编入民国地方团队或解散,加上游击队长陈香斋牺牲,士气低落,严重减员,部队仅剩59人①。

民国26年(1937年)年8月,胡龙奎、周骏鸣在泌阳碾盘沟省委会议上传达中央要游击队猛烈地扩大的精神后,游击队改称“豫南人民抗日自卫团”。周骏鸣任团长,王国华任政委。在红二十八军的支援下,先后打开了蔡冲、邓庄铺、高邑、马谷田、贾楼等反共围寨,根据地进一步得到巩固和发展。自卫团也迅猛地扩大。同年10月,省委和抗日自卫团进驻境内焦竹园、邓庄铺后,省委决定将拥有600余人枪的自卫团改名为“豫南人民抗日军独立团”,团长周骏鸣,政委王国华、副团长冯景禹,政治部主任文敏生。此后,独立团一面积极开展抗日游击活动,一面巩固和壮大游击根据地,在群众配合下,接连拔除大梨园、关家园、王店、贾楼等反动据点,使纵横百余里的游击区连成一片。次年初泌阳实力人物王友梅勾结宛属十三县民团司令别廷芳,派武定远团1300余人,占领了邓庄铺和焦竹园,两日后,出外剿匪的独立团回师泌阳,在农民自卫队的配合下将民团击退,保卫了根据地。民国27年1月独立团迁驻竹沟,被改编为新四军第四支队第八团队,开赴皖中抗日前线。

①见《抗战时期的竹沟》鄂豫边代表张青萍的报告

二、确泌桐县武装总队 泌阳县武装总队 泌阳支队

民国33年(1944年)7月黄霖率新四军五师组成的“河南挺进兵团”进入豫南,建立桐柏山区抗日根据地。10月,组建确泌桐县武装总队。民国34年初,组建泌阳县武装总队。是年8月,鄂豫皖湘赣边区四分区为加强泌阳县的武装力量,派李卓英带领手枪队(百人左右)来到泌阳,名为“泌阳支队”。这几支部队,合在一起有千余人。其主要任务是建立政权,扩大武装,筹集经费,支援主力部队和伺机打击日本侵略者及汉奸武装。他们活动于县城东南到西北的广大地区,当年12月调离泌阳。

三、淮北游击支队

民国35年(1946年)6月豫鄂边独立游击支队派侯太俊(豫鄂工委委员)为政委,姚玉明为支队长,带领30余人组成淮北游击支队,活动于确泌桐边结合部,任务是牵制敌人兵力和就地坚持斗争。是年8月支队遭到泌阳县保安团“围剿”,在黄茅岭东沟和敌人激战一个多小时,弹药耗尽,20多名战士分散隐蔽,13人被俘。侯太俊、欧阳灿如被惨杀在朱集(今属社旗县)南寨外。

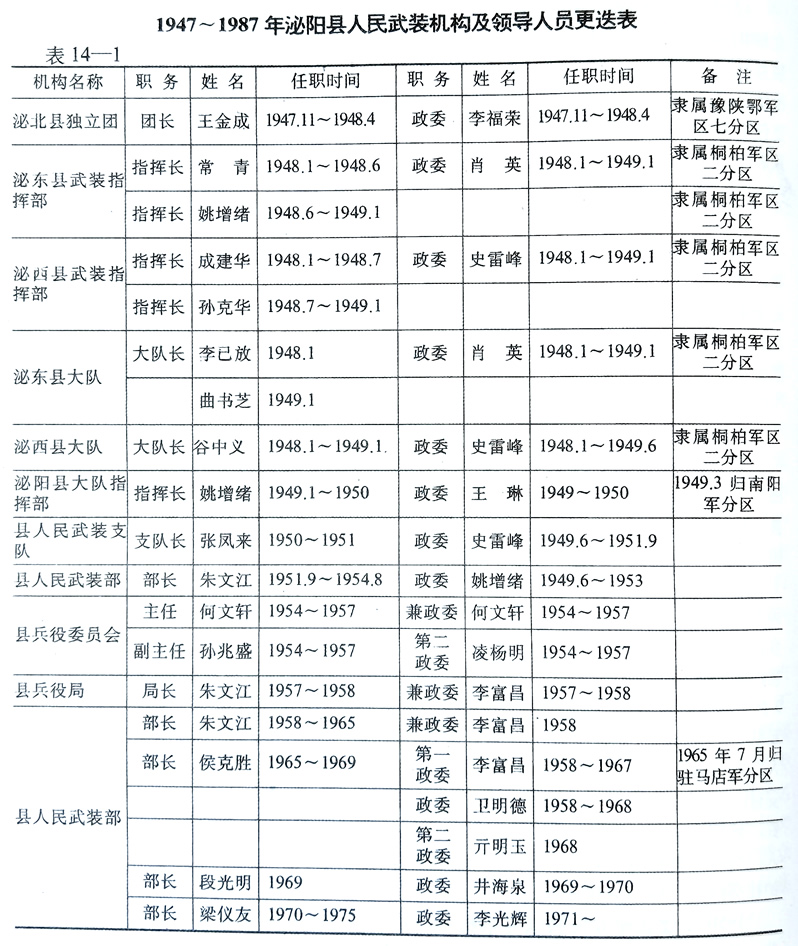

四、县大队 人民武装支队 人民武装部(兵役局)

民国36年(1947年)11月泌阳解放后,泌北县成立泌北县独立团;民国37年初泌东、泌西分别组建县大队。同年4月撤泌北县,原属泌阳区域分别并入泌东、泌西两县。同时泌西、泌东二县县大队配合桐柏军区部队,在唐河少拜寺战斗中,给泌阳保安团以致命打击。民国37年5月人民解放军发起“宛东战役”,县大队又配合解放军四纵十一旅,组织民兵1000多人,奉命在春水阻击民国军队张轸部。9月,县大队组织民兵500多人,配合桐柏二分区主力,在高邑一带,与民国军队整编第十师搜索营及“还乡团”激战竟日,歼敌500余人。在罗桥、马谷田一带,与薛子正保安团残部对击一夜,除打死打伤一部分外,保安团连长侯定祥、陈相荣率两个连缴械投降。民国37年9月下旬,李炳耀、王子厚、李清海、张安甫等带领泌阳县保安团500余人,配合民国军队十一师一个连对泌东进行扫荡,泌东县指挥长姚增绪率领县大队和民兵200余人,在贾楼一带与敌激战三个半小时,将其击溃。春水一民兵班活捉了保安团大队长张安甫,击毙县参议员王庆斋。同时还伏击敌九师尾部运输队,缴获汽车两辆和大米等物资。民国38年元月并县后,称泌阳县大队,编制为一个独立营,下辖四个连,700余人。当时主要任务是协同正规部队作战,动员参军,支援前线,发动群众剿匪反霸,维护社会治安,保卫人民政权。

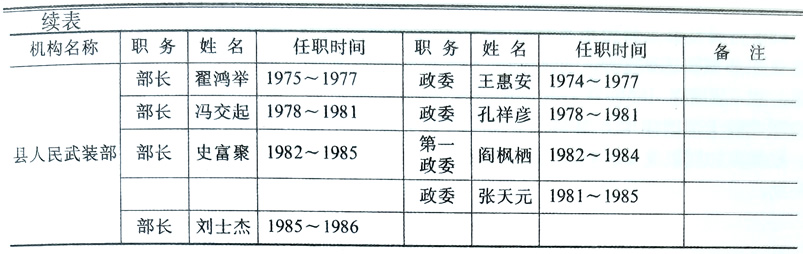

1950年建立地方民兵领导机构--泌阳县建人民武装支队,区建大队,乡建中队,基层分别建分队和小队。1951年9月县人民武装支队改为人民武装部。1952年县人民武装部编入中国人民解放军地方部队,为团级单位。1954年县建人民兵役委员会、兵役局(保留武装部)。1957年各区民兵大队改为区人民武装部。1958年10月1日全县实行一县一社,撤销兵役局,复称县人民武装部,管理区人民武装部改称武装科。1966年12月县公安中队归属县人民武装部领导,改编为县中队,1975年交还公安部门。1986年6月县人民武装部由解放军序列改属地方编制,更名为河南省泌阳县人民武装部。内设军事、政工、供给科。