第二章 土地所有制

第一节 封建土地所有制

民国年间,农村土地为封建土地私有制。大量土地为少数地主所占有,广大农民却无地或只占有少量土地。20世纪20年代中期,占有土地最多的是县西北古城寨的李刚方,有地近万亩(人称百犋牛)。30~40年代,赊湾的王友梅,有土地1200多亩,分布在县城周围和马谷田、大路庄、赊湾等地。泌阳城内的吴茂桐一家4口人,乡下有地4000余亩。占有几十亩或几百亩的中小地主,遍布县内乡村。

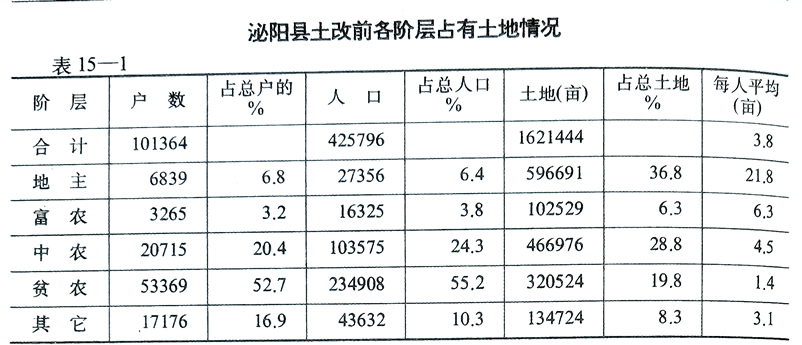

1949年,据双庙区后楼、贾庄,王店区张楼3个乡调查:地主96户508人,占有土地13185.7亩,每人平均25.9亩;富农45户201人,有土地1521.1亩,人均7.6亩;贫农473户1976人,有地3278.4亩,人均1.65亩。

土地剥削 主要形式有租佃、批子地、课地三种,尤以租佃形式居多。租佃系地主将土地租给佃户,所用的耕畜、劳力、农具由佃户承担,按当年实际收成,对半分成收获物,也有按主六佃四或主七佃三分成。“分场”时,种子由地主提取保存,下季播种时交佃户使用,或主、佃各兑一半种子,交纳赋税由地主承担。批子地由地主提供土地、耕畜、农具、种子,佃户只出劳力,主七佃三或主八佃二比例分成,也有按六、四分成。课地多为短期租地,佃农为种一季经济作物,如瓜、菜等,临时向地主课种少量土地,定额交纳钱或粮。双方订立课约,不论收成丰歉,照数纳租,到期归还。

雇工剥削 俗称觅伙计,有三种形式:一是长工(雇佣劳动一年以上者),一般需人引荐,个别还立契约。长工多承担农活和家务,其工资依承担的工种不同而有高低。“领工”的工资较高。二是短工(雇佣1至数月者),除田间农活外,还兼顾家务杂活,每天劳务13~14个小时。三是天工,如遇抢锄、夏收大忙时期,雇佣1至数天,工资稍高于长工。民国24年(1935年)正常雇工工资,一年最多不过18元,其余5至8元不等。农忙时期雇工工资每天除伙食外,可得钱5角。民国后期,因货币贬值,雇工工钱多以粮食计算,长工全年可得小麦500公斤左右。

高利贷剥削 分实物和货币两种。也有少数以专门放债收利为主要生活来源的高利贷者(详见金融篇)。

另外,地、富之家每逢婚丧嫁娶等事,佃户需为其服劳役、出官差。逢年过节,有些佃户得给地富家送鸡蛋、糕点、糖果等。每当新粮收获之前,佃户还要给地、富家送尝新粮及瓜菜等。

在地租和高利贷盘剥下,每遇天灾人祸,贫苦农民为生活所迫,不得不将仅有的土地典当或卖出。卖地手续是:卖地者写出卖地契约(又名卖地文书),载明土地座落、四至、土名、地块名、面积、地价,由买卖双方及中证人签名画押交买主收存。然后经县税契,交割土地。民国24年(1935年)每亩水田最高30元(银币下同),最低15元,旱地最高25元,最低13.8元。

典当与买卖的区别是,承当者只有使用权,当价稍低于卖价。当期一般1至3年,当期满时,原主将以当价数额相同的赎金交回承当者而收回土地。回地日期一为清明节,一为农历六月六。当地手续与卖地文书大同小异。逾期不赎者,延长典当期,或由承当人补加款额而变为“死当”,土地所有权归承当者。民国18年(1929年)马谷田区罗桥村有10户农民因灾先当后卖失去土地74亩。

第二节 农民个体所有制

民国36年(1947年)底,桐柏区二专署按照中共中央公布的《中国土地法大纲》“废除封建及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田”的精神,在县内官庄、双庙、饶良、羊册等区1770个村进行急性土改,涉及人口22.3万,占县总人口的60%,平分土地89万余亩,占全县总土地数的50%,不久上级指示,停止进行。1950年2月,结合剿匪反霸,开展减租减息,县内斗倒恶霸地主142人,减租粮食56万公斤,没收地主土地5.8万亩。8月,宣传贯彻《中华人民共和国土地改革法》,根据党提出的:“依靠贫农、雇农,团结中农,中立富农,有步骤、有分别地消灭封建剥削制度,发展农业生产”的土地改革路线,10月,在官庄区28个乡内进行土地改革试点工作,对地主、富农阶级的土地和财产实行没收、征收,分给无地或少地的贫雇农民。接着又扩增双庙、饶良、羊册、大磨4个土改区。12月,县境普遍开展土改工作,至1951年10月基本结束。年底转入土改复查,丈量土地,颁发土地证,确定土地所有权。1952年初土地改革全部完成。贫雇农民分得土地48.2万亩,房屋3.05万余间,牲畜4525头,农具404万余件,粮食3446.5吨。

农民分得土地后,生产力得到解放,生产积极性空前高涨。但因部分贫苦农民底子薄,缺乏牲畜、农具和投资力量,生产、生活有一定困难,发生了一些典当和出卖土地的现象。为避免出现新的两极分化,1952年政府号召“组织起来,发展生产”,引导农民走互助合作道路,赊湾区王道平、马谷田区朱国荣率先办起互助组。互助组分两种:一是临时互助,每年麦、秋收获季节互助;二是常年性互助。经营方式是把生产中劳力、耕畜、农具组织起来,互通有无,彼此弥补生产中的困难,收入归己,并试行简单的评工记分办法。1953年冬贯彻执行过渡时期总路线,开始对农业进行社会主义改造,至1954年底,农业互助组发展到7058个,参加互助组的农户61993户,占总农户的58.9%。通过组织互助组,粮食总产量有显著提高。1950年总产95670吨,1954年增加到135460吨,提高41.6%。避免了两级分化,促使生产共同发展。

第三节 集体土地所有制

一、农业生产合作社

1953年马谷田区朱国荣互助组试办初级农业生产合作社(简称初级社),18户90人。1954年底,县内共建初级社269个,人社农户6548户,31683人,耕地12.3万亩,牲畜5871头,农具6078件。规模一般30~100户。1955年秋,农业合作社高潮时,初级社发展到2398个,人社农户99504户,占总农户的87.3%。

初级社中,农户土地折股入社,统一经营,耕畜、农具折股或作价投资入社,统一使用,小件农具仍为私有。总收入在提取一定公共积累(公积金、公益金等)后,按入社投入的股份、劳动工分进行四六或对半分红。大部分是“活租制”,少数按包工包产“死租制”。克服了原来单家独户的生产困难,增强了兴修水利、抗御自然灾害的能力和适应农业机械化生产的要求。1955年农业机械总动力达885马力,耕、耙操作开始由机械代替部分人力、畜力,加快了农业发展速度。

1956年,境内绝大多数初级社并转为306个高级农业生产合作社(简称高级社),人社农户12.1万户,占总农户的96%以上。初级社仅剩5个。1958年7月高级社调整为279个。其规模最大的管辖5至6个生产队,最小的3至4个生产队。一般300~1000户左右。

高级社中,农户土地、耕畜、农具入社为集体所有,划分耕作队、组(农业、副业、牧业、蚕业、手工业等)。社对队、组实行包工、包产、包投资,固定土地、耕畜、劳力、农具,超产部分奖励生产队或社员,取消土地分红。年终收益,扣除生产费用、农业税和各项提留后,按工分分配。劳力实行劳动定额,按件计工或季节包工。民主理财,按季公布,年终决算。会计、记工员、保管员实行传票和凭证记账。允许社员拥有一定的生产资料和家庭经济。1958年,农业总产值4855万元(按1957年不变价算,下同),比1950年提高60%,粮食总产量154560吨,人均粮食332公斤。国务院授予泌阳县“社会主义建设先进单位”称号。

二、人民公社

1958年8月中共中央发出《关于在农村建立人民公社问题的决议》后,当月10日~16日,全县279个高级社合并建成10个政社合一的人民公社(1区1社),入社农户百分之百,每社平均1.1万户,最大的1.7万户,最小的0.2万户。10月1日,10个人民公社又合并为泌阳人民公社。1959年3月奉命取消一县一社,复为10个人民公社。

公社组织机构为公社管理委员会、管理区、生产大队、生产队4级。管理形式是以公社为基本核算单位,实行工、农、兵、学、商五位一体,统一经营。生产资料和劳力由公社统一调配使用,团、营、连建制,实行大协作,大兵团作战,“组织军事化,劳动战斗化,生活集体化”。大办公共食堂。强调“一大二公”,向共产主义过渡,分配搞绝对平均主义,实行供给制、吃饭不要钱。在大办钢铁、大办水利中,无偿平调人力、物力,结果出现高指标、高征购、瞎指挥、“共产风”、浮夸风为标志的“左”倾错误,破坏了农村经济的正常秩序。1961年,农业总产值从1958年的4855万元,下降到3035万元,下降37.5%;粮食总产量从154560吨,下降到98500吨,下降36.3%。加上连年自然灾害的袭击,牲畜大量死亡,农民主食降到最底标准每人每天300克,不少人患浮肿病,非正常死亡现象时有发生。

1961年后,贯彻执行中央《农村人民公社工作条例(修正草案)》(简称农业六十条),进一步实行公社、大队、生产队“三级所有,队为基础”体制,恢复以生产队为基本核算单位.大队对生产队实行包工、包产、包上交,超产奖励责任制,生产队年终分配扣除农业税、各项提留,按工分分配。取消公共食堂,恢复自留地和家庭副业,清理退赔平调农民的房屋、财产等。1965年农业总产值为4743万元,粮食总产量为126020吨。

1966年“文化大革命”开始后,在极左路线干扰下,大讲“以阶级斗争为纲”,大批“唯生产力论”,把抓生产攻击为“给走资派脸上贴金”,把正当的多种经营、家庭副业当作“资本主义尾巴”割掉。种植上片面强调单一经营,分配上竭力推行大寨模式,搞绝对平均主义,致使粮食产量长期徘徊不前,发展缓慢。

三、联产承包责任制

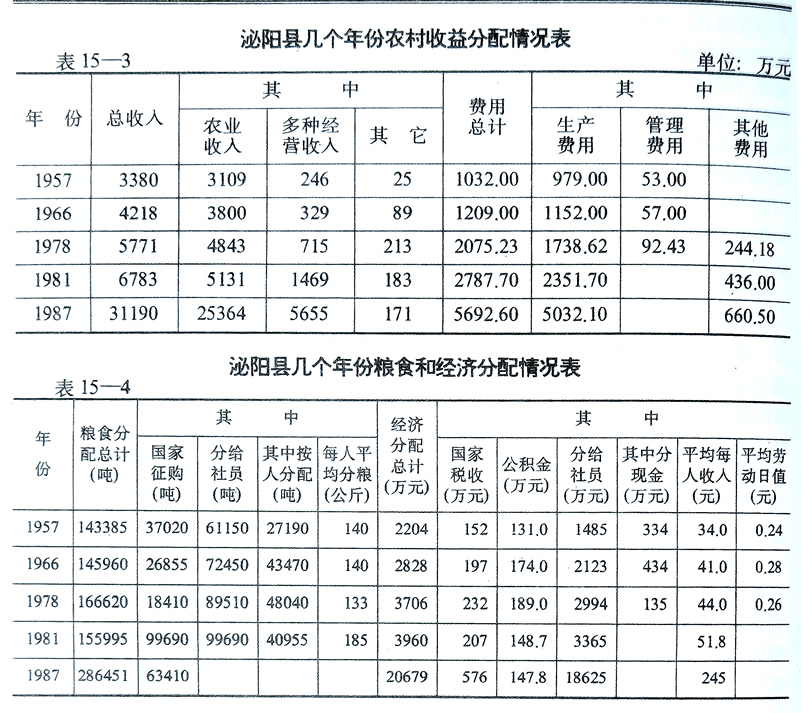

中共十一届三中全会作出重大决策,把工作重点转移到社会主义现代化建设上来以后,农业生产面貌发生显著变化。1979年8月在所有制不变,核算单位不变,分配制度不变的情况下,实行各种形式生产责任制。全县5261个生产队中,实行小段包工的210个,占4%;“定额联产”的3945个,占75%;口粮田加联产的496个,占9.4%;包产到户的610个,占11.6%。1981年推行大包干生产责任制,耕地承包到户,耕畜、农具作价处理给社员使用,生产投资社员自理,分户经营。社员与集体签订承包合同,除完成粮棉定购任务、农业税及各项提留外,收入全归已有。是年,粮食总产提高到242755吨,农民人均纯收入增加到51.8元。

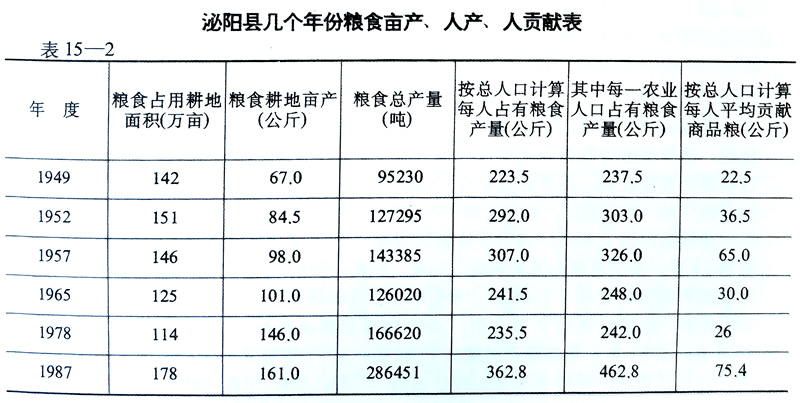

随着农业联产承包责任制的推行和不断完善,加快了农业发展步伐。1979年至1987年,粮食总产量由172755吨上升到286451吨,增长66%;人均粮由250公斤上升到462.8公斤,增长85%;人均贡献商品粮由29公斤上升到75.4公斤,增长1.6倍;农业总产值由7788万元(按1970年不变价算)上升到21500万元(按1980年不变价算),增长1.76倍;人均纯收入由46元上升到245元,增长4.32倍。

第四节 全民土地所有制

民国24年(1935年),泌阳有学田(庙产)120余顷(12000亩),归教育款产处经理,每年课租由教育局支拨各学校。羊册湖田约36顷(3600亩),每年课租由河南省财政厅直接收用。县养济院有地50余亩,每年课租赈济孤贫残疾。是年,县设农业技术推广所,建苗圃站,共有土地140亩,至解放时只剩30余亩。

建国后,以上学田、湖田分给农民所有。1951年原民国县政府农业技术推广所苗圃地35亩,移交县地方国营农场。同年,农场土地扩增至340亩。1960年省移交泌阳柞蚕原种场柞树林坡1万余亩。1964年省劳改农场-曾沟分场移交曾沟种畜场土地200余亩,山坡放牧地2万余亩。1973年泌阳棉花原种场接收中央建材部移交土地1018亩。1977年6月县商业局接收中央“五·七”干校移交土地630亩,内有茶园130亩,办起县茶场。1985年茶场土地扩展到750亩。1987年曾沟种畜场老庄队易名泌阳国营老庄农场,土地11351亩,条山铁矿占地34.5亩,二门油矿占地1166亩,靶场占地6027亩,是年共有全民所有制土地20686.5亩,山坡3万亩。