第三章 村镇建设

第一节 集 镇

历史上,境内集镇多由驿站邮铺演变而成。清时,集镇建设已有相当规模。民国年间,全县32个集镇,多修筑寨垣,建有寺庙、祠堂、戏楼、牌坊等。

解放后,全县初设9区2镇,区镇人民政府治所成集。1952年牛蹄镇因处于板桥水库库区动迁,新建板桥街。之后,各集镇临街建商业门市、学校、卫生院等,面貌始有改观。1972年春水老街水毁后西移1公里新建。1975年板桥、沙河店遭水毁选址重建。1980年,郭集、双庙街、老河、下碑寺、赊湾、陈庄、泰山庙、马谷田、王店、象河、春水、贾楼等集镇,始对原狭窄街道拓宽或开辟新街。并在新街道两侧建营业楼房。至1987年,境内象河、春水、沙河店、板桥、付庄、羊册、古城寨、郭集、泰山庙、官庄、双庙街、杨家集、二铺、贾楼、老河、大路庄、王店、赊湾、高邑、马谷田、陈庄、高店22个集镇共新修街道33条(长13612米),开排水沟55条(长23513米),新建过街桥涵37座,新建门面楼112幢(面积38620平方米)。以沙河店、板桥、春水、羊册等集镇建设较好。

沙河店镇 为泌(阳)、确(山)、遂(平)3县接界处重镇。兴集于明代,清末曾设“宛汝分府”衙门。民国3年(1914年),置县佐①,亦称分县。主街东西向,长2.5公里,临街有2层暗楼5座。民国33年日军侵占后曾在镇区西北角修小寨垣。

建国后,历为区、乡人民政府驻地,曾多次扩建。1956年过街公路南移。1975年8月特大洪水中,大部分房屋被冲毁,余房不及百间,居民搭棚栖身数月。1976年新辟主街1条,仍为东西向,长1.5公里,宽31米,与原街道和南驻路平行。又拓修南北街道3条,中间1条长0.5公里,宽38米。1978年邮电支局临街建2层营业楼。1980年后,供销社、药材收购部、面粉厂相继建2层或3层楼房。1983年在镇西南0.5公里建变电站,又在南北大街中段路西建影剧院,主楼3层,观众厅为木架瓦顶,内设单靠背椅1100个。1987年镇区4000余间房屋,多为砖墙瓦顶,临街店铺有2层楼房10多座。

羊册镇 曾名羊栅。清咸丰年间筑土寨,置东、南、西、北4门。民国年间,镇内以东西街为主街,穿街河道有单孔拱型石桥1座。临街多为土木结构铺板门面房。

建国后,寨墙渐就拆除。1953年后,原有寺庙改建为粮库和学校,并新建供销社临街门面房和食品站、棉花加工厂等单位房舍。1980年后,街道扩宽,建影剧院1座,中学2所,小学3所。1987年镇区街道为3经2纬,临街建楼房22座。粮管所、面粉厂、卫生院、食品站等单位打井建塔,使用自来水。

①县佐:为县知事的佐理官员。设于县内要地,掌理县知事委办的各项事务,并就近指挥、监督该地警察,处理民事案件。

春水街 兴集于宋。系南北街道,长600余米,宽8米,临街多为草房门面。明、清时,南(阳)汝(宁)路穿街而过,集市贸易较为繁荣。清同治年间,筑有土寨垣,设南、西、北3门。民国时,因兵匪骚扰,集市渐趋萧条。

建国后,庙宇改作粮管所和学校。1959年在街西800米处建影剧院。1960年后,居民扒土寨墙建设住房。1972年7月大水入街,房屋倒塌数百座。后由公社统一规划,在老街西1公里处新修十字街道,东西街道长700米,南北街道长500米,均宽20米。机关、商店和居民逐步迁至新街。1975年8月,洪水冲毁老街大部房屋。1982年村镇规划时,新街按2经2纬建设。临街均为砖瓦房,机关单位多为排房式院落。1985年乡政府建小水池使用自来水。1987年私人建楼房5座。

板桥街 原为村庄,属牛蹄区。1951年在村西修筑水库时,库区内牛蹄街居民、商户多迁于此,遂成集镇。临街房屋经年修缮,街道规模渐次扩大。1975年8月水库垮坝,板桥街房屋全被冲倒。1976年在原街北1.5公里王楼村岗坡处沿南驻路新建街道,仍名板桥。临街俱为砖墙起脊瓦房。板桥水库管理局建3层双面楼1座,计66间,990平方米。1978年南驻路自驻马店至板桥新街段铺为渣油路面。1987年板桥街占地2平方公里。街道为3经3纬。主街长1000米,宽30米,县新华书店分店、板桥村委、乡政府、板桥林场等单位临街建有楼房。水库设置水塔,板桥街西岗设水罐,大部分机关和居民使用了自来水。

第二节 乡 村

住房 明、清时,境内居民住房贫富差别很大。官绅豪富宅第阔绰,贫民多住土墙草房,低矮简陋。民国年间,兵匪骚扰,灾害不断,衣食难继,根本顾及不到住房建设,以致不少村庄住房破旧不堪,院落的蒿草齐腰。到解放前夕,乡村瓦房寥寥无几,村落院户不乏残垣断壁。

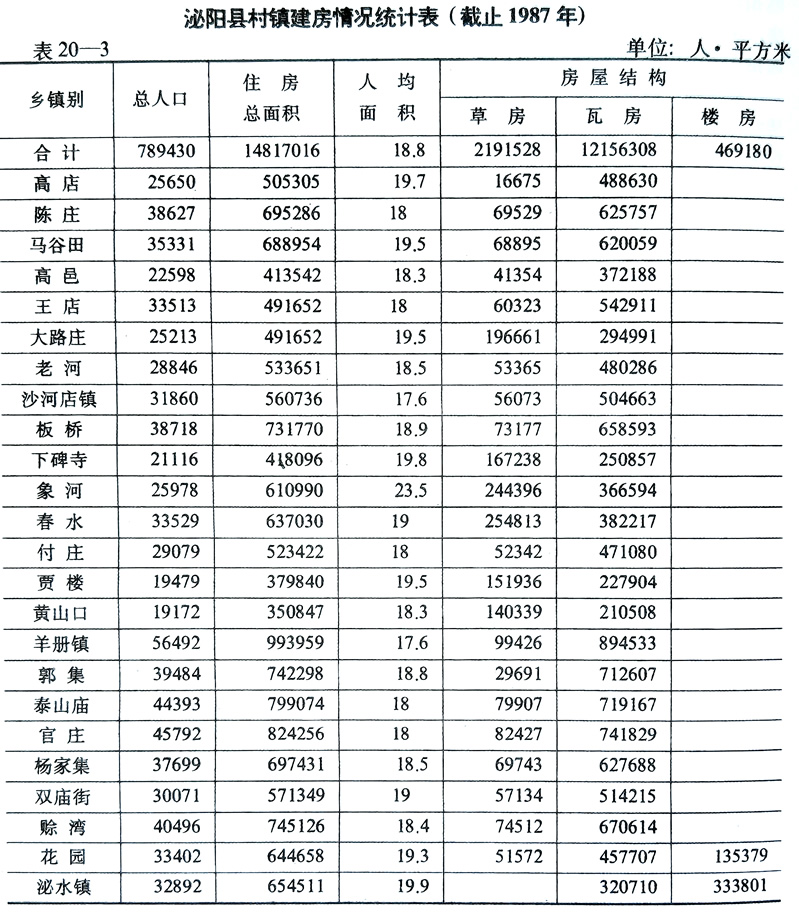

解放后,人民政府及时帮助贫民安家立业,给他们分配土地、房屋。之后,农民逐步走上集体化道路,住房也逐步得以改善。1958年少数村庄集体建排房分给农户居住。1964年后,部分生产队集体烧制青砖布瓦,按工分分给社员,支持其住房建设。1975年8月特大洪水时,板桥、沙河店2公社大部和其他一些公社沿河两岸村庄房屋多被冲毁,灾民搭棚居住数月。1976年灾区在国家救济和外地支援下,组织劳力建窑烧砖瓦,新建排房式村庄,历经3年而成。1980年后,境内乡村建房形成热潮,新建房多为砖墙瓦顶或砖混平房,少数富裕农民建楼房,草房渐被瓦房取代。1982年农民新建任房多以村镇规划按排房布局。1987年全县乡村住房总面积达1416.2万平方米,人均18.7平方米。

饮水 解放前,境内除少数平原区村庄饮用砖砌井水之外,多数居民则临沟河掘井饮水。水量多少与水质好坏均受晴雨等条件制约。大路庄、马谷田、象河、官庄、郭集等乡部分村庄,因井水缺碘或含氟较高,致使人畜发生疾病。

建国后,党和政府十分重视乡村饮水改良。1955年建高级农业合作社时,在人口密集、经济条件较好的村庄砖砌深井,并设置井台。对山区沟河泉水水质化验以决定井口去留和选择打井位置。1965年后,有部分水质较好的农田机电井改为饮水井。1970年始有少数居民打轧井,因有省力和卫生等优点,得到普遍推广,现已成为乡村居民主要饮用水源。1971年省水文地质队在郭集公社杨树岗大队杨树岗村钻机井1眼,深90米,安装口径20厘米砼管抽水,每小时可抽水50吨,不仅解决了本村人畜饮水困难,且供相邻数村人畜用水。

道路 过去,农村道路多,弯曲不平。山区羊肠小道仅能行人,与生产、生活很不适应。1958年曾修了一些农村道路,但不久多废路还田。70年代初,部分乡村修大方田时,一并整修了道路,颇有成效。1980年后,全县大搞山、水、田、林、路综合治理,村庄房屋实行规划建设,村内道路、村与村之间道路多得到取直拓宽。