第三章 邮 政

第一节 邮 路

明代,在县境内置驿路7条,有34所铺舍专司传递官府来往文书。清光绪三十二年(1906年),裁驿置邮路。民国初年,步班邮路有所发展,常通邮路有泌阳至二铺、贾楼、竹林、牛蹄、沙河店到驻马店,全长92.5公里;泌阳至涧岭店、大河屯、源潭(交换处)到南阳,全长105公里;此两路均系昼夜兼程,民国16至18年(1927~1929年),因境内土匪骚扰夜班停止。泌阳至王店、大路庄、邓庄铺(交换处)到确山,为泌确对接路;泌阳至象河关(交换处)到舞阳为泌舞对接路;牛蹄至赊店镇(今社旗),系逐日班;泌阳至官庄、羊册、古城寨、郭集,羊册至赊店,系逐日班;泌阳至马谷田、毛集系逐日班。

1949年自开封经郑州、保安、象河关至桐柏区为省邮路5条干线之一。境内县以上邮路有泌阳至南阳95公里,确山至泌阳73公里。1953年邮路扩至328公里。次年利用南阳至唐河班车托运邮件,再由唐河邮局转送泌阳。1958年南(阳)泌(阳)路通班车,邮件用班车托运。是时,境内邮路长620公里。1962年增至750公里。1965年10月委办泌(阳)驻(马店)汽车邮路94公里。1973年委办泌(阳)郭(集)汽车邮路45公里,又开通摩托车邮路2条131公里,自行车邮路3条长33公里。1987年全县邮路总长965公里。

第二节 投 递

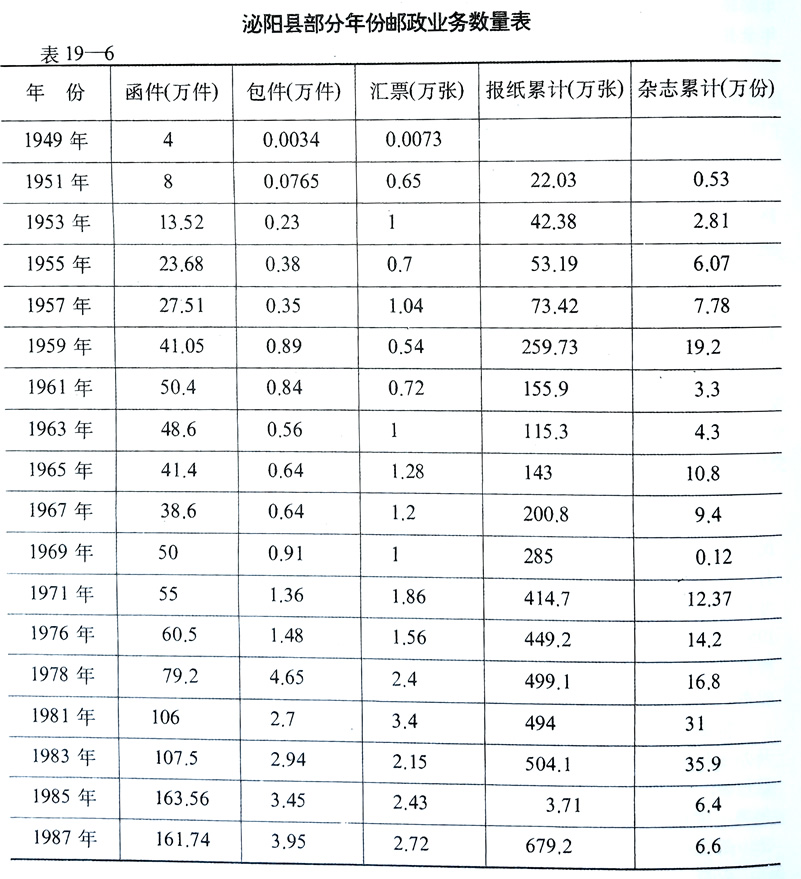

1950年县以下邮政实行一级投递。地区邮电局把邮件运到县局后,投递人员按邮路分工包干直接投递到农村、机关、厂矿、学校,实行间日班。1958年后改为二级投递,县局邮运班分别把邮件送到各公社分支机构,再由各分支人员投递到户。80年代以来,全县24个乡镇390个行政村均为日投,并实行定点、定班期、定回班制度。对投递员规定盖章点(村委或学校),投递员到达后加盖公章以示到达。投递工作名章相符率达85%,合格率达98%。1987年境内收寄信件161.74万件,人均2.08件,报刊发行679.2万份,处理疑难信308件,揽收信函163.56万件。

第三节 邮 务

函件 清末,境内逐步开展收寄平、挂号信业务。传递方式由代办所招领或捎转。民国亦然。1949年4月开始使用全国通用邮票,并实行统一的邮资制度。1950年7月,办理国际信函业务。1953年1月办理装钞(16元以下)保价信函(1960年8月停办)。1956年办理机要通信。1956至1957年,中国人民志愿军国内邮件免费邮寄。1957年12月至1969年4月,解放军战士邮寄平信免费。1960年10月1日后开办特种挂号信函,即收寄粮油、布票证,户口迁移证件。1969年9月毛泽东著作免费挂号收寄。

包裹 清光绪三十年(1904年),泌阳开办包裹收寄业务。民国24年(1935年)开办小包邮件。解放初期,只收寄个人零星普通包裹,办理托购业务。1952年增办快递包裹。1972年又增办保价包裹和国际包裹。从1979年1月起,开始收寄“乙类”保价包裹。建国初期,包裹收寄采用三联单粘贴邮票,1958年后改为收取现金开据的办法,邮资按包裹的重量、邮寄地点收费。

汇兑 清光绪三十一年(1905年),邮局办理低额汇兑。民国28年(1939年)县邮局开办国内汇兑。1951年3'月邮局(所)与人民银行开设汇兑专户。自1958年起,县邮局开办电汇业务。

报刊发行 建国前,报刊发行归报社和出版社。建国后,报刊由邮局发行,并实行订费预收制度。发行报纸有《人民日报》、《长江日报》、《河南日报》、《大公报》、《文汇报》等.1956年还发行了县办的《泌阳报》。错过预订期的报纸可以破月零订,杂志破季征订。1958年报纸发行191.62万份,1960年338.12万份,1983年504.1万份。1987年底,县境报纸发行量期发3.1万份,累计679.2万份,杂志期发6.6万份,累计81.2万份。

第四节 邮政设备

运投设备 清末至民国,运投邮件均为人工步班。邮差自备扁担和绳子,邮局配备邮袋、马灯、雨伞和印有“邮政”二字的绿色背心。1951年南阳专区邮政局配给泌阳县邮政局自行车10辆,1958年开始用汽车。1979年有自行车48辆、摩托车4辆、汽车1辆,1987年自行车50辆、三轮摩托车2辆、汽车2辆。

收寄设备 1949年县置信箱14个,1952年省局配发有信函、包裹磅称等。1962年县局有信函磅称11台、包裹磅称1台。1987年共有信简2个,信箱54个,其中设在乡(镇)所在地的47个。

分拣设备 建国初,使用中华邮政时期的货架式分信眼,在地上分报纸、排信件。1953年省局配发36格分信台。1977年后使用包裹收寄机。