第三章 农 业

第一节 耕地 劳力

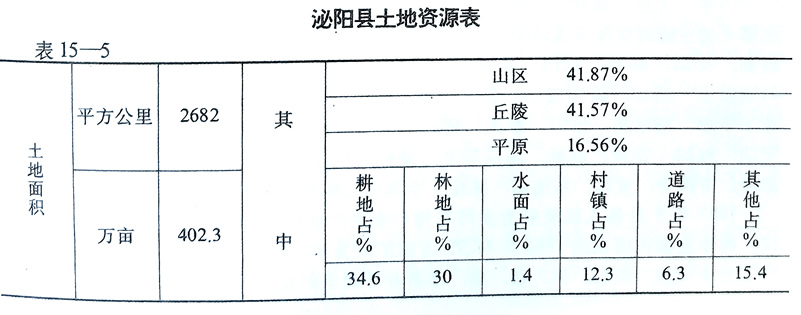

耕地 清道光八年(1828年),县有耕地808521.1亩。民国24年(1935年)耕地150.9万亩。因长期战乱,农民流离失所,土地大量荒芜。至民国35年耕地减至115.96万亩。占土地总面积的26%。

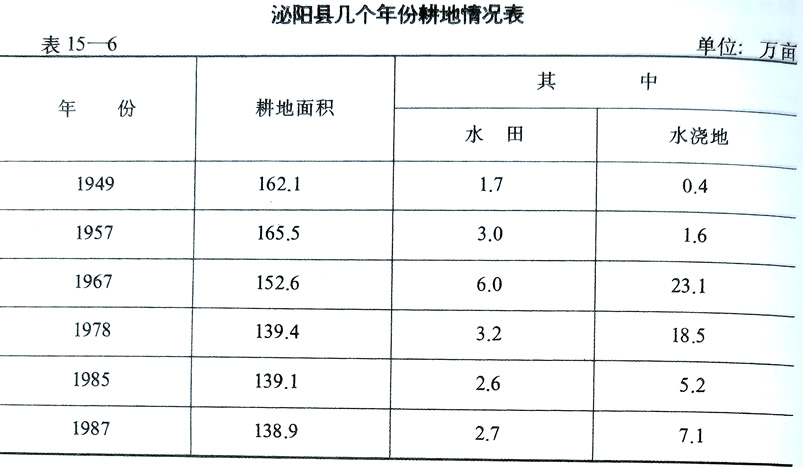

解放后,1949年底境内耕地增至162.1万亩,人均3.8亩。在耕地面积中有水田1.7万亩,水浇地0.4万亩。1954年耕地扩大到169.9万亩。1958年始,因人口增长、建房、修水库、道路等占地,耕地面积逐年减少。1974年水浇地扩大到27万亩。1987年耕地减至138.9万亩,人均1.7亩。部分水利设施破坏而致水浇地逐年减少,降为7.1万亩。

劳力 1949年境内全劳动力和半劳动力17.4万人(男占58%,女42%),每个劳力负役量9.3亩。大牲畜7.4万头,其中役畜3.9万头,犋畜负役量82亩。劳动力和畜力素质较差,粗耕粗种,生产效率较低,人均生产粮食223.5公斤。1950年以来,随着科学、教育的普及,劳动力素质逐步提高。1984年有354人获得农民技术员职称,他们搞科学试验,推广农业生产先进技术,加速了农业生产的发展。1987年有30.8万劳动力,从事农、牧、林、副、渔业的28.6万人。每个劳力负役量4.5亩。大牲畜20万头,其中役畜13.3万头,犋畜负役量20.8亩。加之机械的普遍应用,耕作质量显著提高,粮食产量成倍增长。每个劳力年生产粮食930公斤,人均占有粮食462公斤,比1949年增长1.07倍。

第二节 农作物分布

明清两代,境内农作物有稻(有粳糯两种)、黍稷、高粱、大麦、小麦、荞麦、大豆、青豆、紫豆、黄豆、黑豆、豌豆、白小豆、黑小豆、绿豆、刀豆、蚕豆、龙爪豆、白扁豆、玛瑙豆、豇豆、芝麻等品种。

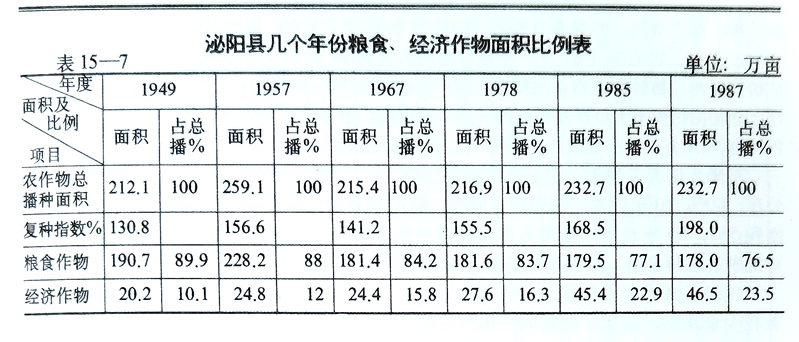

民国以来,以小麦、大豆、高粱、红薯、谷子、棉花、芝麻为主。夏杂粮有豌豆、扁豆;秋杂粮有绿豆、豇豆。建国后,60~70年代,片面强调“以粮为纲”,经济作物面积减少。1978年后,根据本县自然条件调整布局,粮食作物以小麦、大豆、玉米为主,作物布局逐渐趋于合理。

小麦、大豆、高粱、红薯适应性强,境内各乡均有分布。小麦面积最大,县境西、北部平缓丘陵地带和河道两岸冲积区普遍种植,其中以羊册、郭集、泰山庙、官庄、双庙街、花园、赊湾、高邑、板桥、沙河店等乡为集中产地。播种面积均占耕地面积41%以上。稻谷,面积较小,集中产于大路庄、黄山、马谷田、陈庄4个乡。芝麻分布于羊册、杨家集、象河、春水、黄山口等乡。棉花分布在杨家集、泰山庙、泌水镇、王店、赊湾、花园、高邑、陈庄等乡。播种面积均占耕地面积11%以上。烟叶分布在象河、下碑寺、贾楼、双庙街、陈庄5个浅山丘陵乡。

1987年5月县人民政府为发挥本地小麦生产优势,采用《泌阳县农业区划》的建议,将小麦播种面积由1980年68.78万亩扩大为82万亩。同时,对农业内部结构也进行了合理调整,使农、林、牧、副、渔各业得到全面发展。

第三节 农作物种植

一、粮食作物

解放后粮食作物种植面积每年都在150万亩以上,占农作物复种面的80%以上,商品率一般为20%,最高达29%。小麦是境内主要粮食作物。1987年种植面积占耕地的50%多,总产占粮食总产的61%。

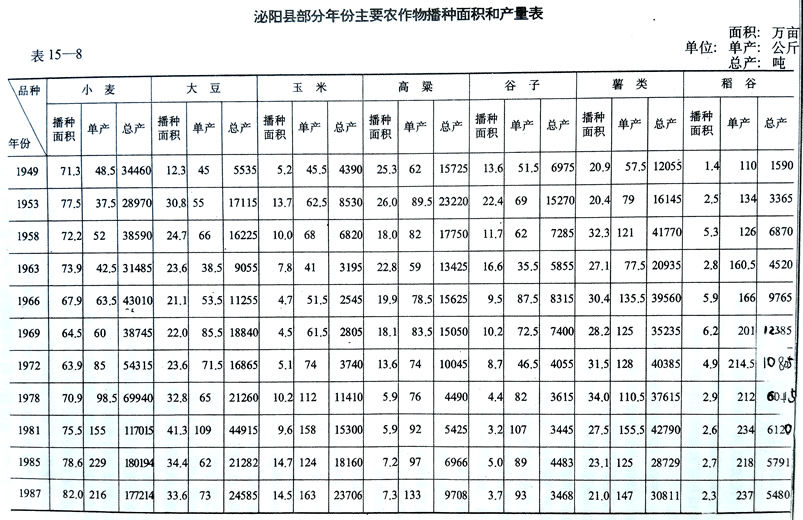

小麦 是夏粮作物的主体,也是全县农业生产的大宗产品。民国35年(1946年)《河南省统计资料》统计,泌阳境内种植小麦37.5万亩,平均亩产31.25公斤,总产11710吨。建国后,小麦播种面积一直持上升状态,产量逐年提高。其种植技术除深耕、推广优良品种、科学施肥外,在播种上进行了两项改革:一改早播、迟播为适时播种。改变原来那种:“寒露到霜降,种麦莫慌张”、“霜降到立冬,种麦不放松”的陈规旧习。50年代后,小麦播期逐步改在10月15至25日,最迟不超过11月中旬。二改稀植为合理密植。50至60年代,麦播多为稀植,每亩下种量一般3.5~4公斤,薄地2.5~3.5公斤,用两条腿土耧播种,结果苗稀、穗少、产量低。1954年播种85.3万亩,亩产45公斤,总产38145吨。70年代后,推广普及五寸腿耧播种,冬性半冬性品种一般亩播量10公斤,春性品种亩播量12.5公斤,重耧复播,播幅由过去的5~10公分,增宽到25~30公分。1985年合理密植面积78.6万亩,亩产为229公斤。1987年合理密播82万亩,虽遭旱灾,全县小麦亩产仍达216公斤,比1954年增长3.8倍。

夏杂作物有豌豆、大麦、蚕豆、扁豆等,产量较低,且不稳定。解放后播种面积渐减,1949年20余万亩,1987年下降为5万余亩。其中1954年面积最大25.9万亩,亩产57公斤。1971年播种17.6万亩,亩产114.5公斤,总产20170吨,为全县历史上夏杂作物单产和总产最高年份。

大豆 是境内主要秋作物之一。民国35年(1946年)种植20万亩,平均亩产25公斤。建国后,50至70年代初,播种面积一直保持在20至25万亩之间。原来是贴茬播种(麦子割后不犁),产量只50公斤左右。60年代后,改贴茬为浅犁灭茬播种,加之不断选种,推广良种,产量有所提高。1971年种植22.7万亩,亩产102公斤,比1953年亩产增产1倍。1976至1987年,年播种面积扩大到30至35万亩之间。因其用途拓宽,经济价值提高,播种和管理益加精细。亩产一般均在70~100公斤之间。1976年亩产123公斤,是泌阳历史上大豆产量最高的一年。播种面积最少的是1949年,12.3万亩,最多的是1981年41.3万亩。产量最低是1982年,因病虫害减产,亩产仅13公斤。

玉米 俗名玉蜀黍、包谷,主要秋作物之一。1953年播种面积13.7万亩,亩产62公斤。60至70年代末,面积时多时少,亩产时高时低,年平均7万亩左右,仅占秋粮面积5%。80年代后,随着玉米杂交制种技术的应用及养殖业、加工业的发展,社会对玉米需求量日增,经济效益提高,玉米种植方引起重视,得到较大发展。

建国以来对玉米种植进行了三次改革:一改春播为夏播。60年代前以春播为主,兼有少量夏播。嗣后,逐渐向一年两熟制过渡。70年代以来,则以夏播为主,兼有少量春播。二改麦茬直播为麦垅点种。70年代推广玉米麦垅点种技术,比麦后直播播期提前10至15天,增产20%以上,群众欢迎,现已普遍实行。三改单作为间作、混作。经这些改革,1987年种植14.5万亩,亩产163公斤,总产23706吨,总产比1953年增产1.7倍,亩产增1.6倍,比1978年分别增长45.5%和108%。

红薯 也叫甘薯、地瓜,适应性强,产量高,春夏种皆宜。亦为县内传统秋作物大宗产品之一。1950年种植35.3万亩,亩产(折粮)63公斤。1961年,为战胜灾荒,号召群众大种红薯,以薯代粮,是年栽种34.6万亩,亩产85公斤,总产29490吨。1979年前,红薯均作为农民的主食。80年代以来,随着家庭联产承包责任制的实行,种植业内部结构的调整和粮食产量不断提高,居民食物以细粮取代杂粮之后,红薯面积下降,单产趋于稳定。1987年种植21万亩,亩产147公斤,总产30870吨,亩产比1961年增长72.9%,总产增长5%。

建国以来,红薯栽培除更换良种外,进行过三项改革。一改春种为夏种。解放前后,红薯栽种多以春薯为主,一年只收一季。60年代末,逐步推广夏栽红薯。二改育苗技术。50年代前,用温床育苗,靠微生物分解有机质产生热能促使发芽。尔后推广回龙火炕育苗、塑料薄膜阳畦育苗等新法,生芽快、苗壮、苗旺、下地早。三改平栽为垅栽。60年代前春薯多垅栽,夏薯多平栽,尔后夏薯也改为垅栽,以增加活土层及土壤温度。红薯贮藏,县内多用鲜薯窖贮和切片干贮两种方法。

高粱 又叫秫秫、桃秫。耐旱耐涝,传统秋作物之一,历史上多为春播。民国35年(1946年)种植21万亩,亩产10.7公斤,糠秕大,产量低。建国后播种面积长期稳定在20万亩左右。1968年推广夏播杂交高粱,但未推开。1981年后,种植面积下降。1987年种7.3万亩,亩产133公斤。

谷子 耐旱耐贮藏,多为夏播,传统秋作物之一。民国25年(1936年)种植10万亩,亩产20公斤。1951年面积扩大到30.8万亩,亩产37.5公斤。因糠秕较大,产量低,种植面积逐渐减少,1987年下降至3.7万亩,亩产93公斤。

稻谷 分水稻、旱稻两种,春、夏均可种植。解放后每年种植2~3万亩。1956年面积最大7.6万亩,亩产最高255公斤,最低75公斤。

绿豆、豇豆、小豆 都属传统小秋作物。产量较低,面积不大,但群众喜食而常种不衰。

二、经济作物

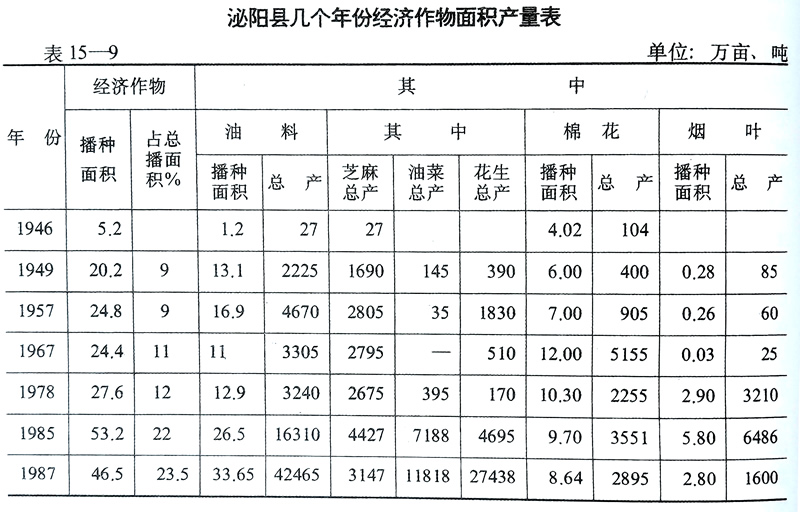

民国35年(1946年)种植经济作物5万亩,1949年扩大到20万亩。尔后每年保持在25万亩左右。1985年在调整农作物布局,发展商品经济思想指导下,经济作物种植面积扩大到53.2万亩。1987年46.5万亩,种植面积稍减,但单位面积产量有所提高。

芝麻 境内传统大宗油料作物之一。特点是“种植广、价值高、易受灾”。民国35年(1946年)种植1.2万亩,亩产22.5公斤,总产270吨。建国后,芝麻种植面积大增,1957年种植12.1万亩,亩产23.5公斤,总产2805吨。60至70年代,受“重粮轻油”思想的影响,种植面积减少到10万亩以下,总产相应下降。1978年种植9.7万亩,亩产27.5公斤,总产2675吨,比1957年总产下降5.9%。1987年种植11万亩,总产3147吨,比1978年增长17.6%。

县内芝麻品质好,出油率高达50%,小磨油畅销境内外。建国后,芝麻生产除积极引进推广“驻芝1号”、“驻芝4号”优良品种外,栽培技术主要有三项改革:一改大麦、豌豆茬为麦茬,缩小春芝麻、扩大夏芝麻面积。30至50年代,多以大麦、豌豆茬播种芝麻。60年代后,大麦、豌豆面积减少,小麦面积增多,因而小麦茬芝麻面积逐年扩大,夏芝麻逐渐代替春芝麻,变二年三熟为一年两熟。二改稀植为合理密植。历史上芝麻有稀植习惯,80年代前分枝型芝麻每亩3000至4000株,单杆型5000至6000株。实行土地联产承包后,密度普遍增加,分枝型5000至7000株,单杆型8000至10000株。三改不施肥为合理施肥。

油菜 解放前境内很少种植。1949年种植0.7万亩,亩产20.5公斤,总产143.5吨。初因实用价值不大,产量低,故长期不为人们所重视,多是利用闲散荒地零星栽种。1974年泌阳农业试验站引进“甘兰型”新品种,替代低产的芥菜型和白菜型品种,又因实用价值提高,当年面积扩大为0.9万亩。1983年又引进“208”与“78103”两个品种,种植7.1万亩,均表现优质高产,亩产69公斤,总产4899吨,比1949年亩产、总产分别增长2.4倍、33.1倍。1987年种植12.45万亩,亩产95公斤,总产11828吨,比1983年亩产、总产分别增长38%、1.4倍,成为历史上产量最高的一年。油菜已成为境内主要油料作物之一。种植最多的是老河乡,1.36万亩。其栽培亦经过两次改革,80年代前多利用晚红薯茬栽种,80年代后,红薯面积缩小,播种转向玉米茬,播期相应提前到9月中下旬。再者是密植,由原来每亩8000株左右增至2.5万株。

花生 县内传统油料作物之一。解放前多为春播,零星种植。1949年种植0.7万亩,亩产54公斤,总产378吨。1954~1959年,种植面积扩大到2~5万亩。1968年后种植面积稍减,1978年始回升。1987年种植10.2万亩,亩产269公斤,总产27438吨。春水、象河、黄山口、大路庄四个乡播种面积占耕地面积5%~15%。春水乡种植最多,1.65万亩。

棉花 主要经济作物之一。民国时期,棉花大多供土纺土织,商品率低,种植面积小,产量亦不高。民国35年(1946年)境内种植4.02万亩,亩产2.59公斤,总产104.25吨。建国后,国家对棉花生产极为重视,制订一系列奖励政策,面积逐年扩大,产量不断提高。1963年陈庄公社席庄大队陶焕庆采用营养钵火炕育苗成功,平均亩增产15~20公斤。1967年全县种植12万亩,占经济作物播种面积50%,亩产43公斤,总产5160吨。亩、总产分别比民国35年提高15倍和48倍,商品率高达95%以上。1970年陶焕庆参加全国棉花会,受到周总理接见。1974年1月县革命委员会以“百斤皮棉县”,派代表参加全国棉花会议。1987年种植8.64万亩,因受涝灾,亩产骤降为34公斤,总产2895吨,分别比1967年下降21%和44%。

30多年来,棉花生产除选用良种、科学施肥外,栽培技术主要进行了三项改革:改一熟制为多熟制。农民通过长期实践,改春播单作为套种连作,以棉麦、棉菜、棉瓜套种为主,其中棉麦套种最普遍。有效地提高了亩产值。二改平地种植为沟厢种植。境内土地多上浸易涝,苗期易受灾。采取平地垄成3~5尺宽条田,土层厚,利排水,减涝灾。三改粗种粗管为精细管理。由过去种在人收在天的粗种粗管改为适时播种,合理密植,加强田间精细管理,苗期及时间苗、定苗,查苗补种,抓全苗,及中耕、治虫,打顶。陈庄公社席庄大队采用营养钵火炕育苗移栽技术获得高产,但费工大,未能普遍推广,营养钵育苗移栽技术,在县境内普遍应用。1983年花园乡李岗行政村农民李祥吉采用地膜覆盖技术成功,亩产皮棉达150公斤,创县内棉花生产史最高纪录。后在全县推广,至今沿用。棉花种植最多的是赊湾乡0.83万亩。

烟叶 在县内种植已有300多年历史。建国前,农民自由种植,自用有余者出售。品种劣,产量低。1949年种植0.28万亩,总产85吨。嗣后,每年种植均在0.3万亩左右。1959~1966年因贯彻“以粮为纲”,烟叶种植几濒绝种。1967年后,种植面积始有回升。1983年烟叶生产被列为重要经济作物,选用良种,科学种植,始有较大发展。是年,种植2.4万亩,总产2770吨,比1949年总产增长31.6倍。1987年种植2.8万亩,因灾减产,总产1600吨,比1983年下降42%。种植面积最大、总产最高年份是1985年,分别为5.8万亩、6486吨。种植最多的是象河乡,0.5万亩。

烟叶栽培,多为塑料薄膜覆盖育苗,起垄移栽,施复合肥,烘烤后分级出售。

麻类 境内麻类有野生“苎麻”,栽培麻有“芦竹青”、“黄麻”、“红麻”、“青麻”等。野生苎麻主要分布在象河、春水、黄山口、板桥、老河、马谷田、陈庄等山丘乡,年产约500吨左右。平原仅房前屋后少量种植。60年代引种的红麻,已成为县内麻类主要品种,原当家品种青麻渐被淘汰。

蔬菜 泌阳蔬菜品类繁多,历史悠久。明嘉靖年间有葱、蒜、韭、芥、茄、蔓菁、萝卜、胡荽、苋、瓠、芋、笋、丝瓜、莴苣、胡萝卜、木耳等。清道光年间,除上述品种外,还有芫荽、芹、姜、山药、荠、藜、金针、白菜、珍珠花、拳菜。以后又引进根达菜、黄瓜、菠菜、腊菜、辣椒、荆芥、豆角(多种)。建国后,以上品种大部继续种植,又发展有花菜、苤蓝、包头菜、大葱头、空心菜、豆腐菜、西红柿、马铃薯等。蔬菜种植以县城及羊册镇周围面积最大。1949年全县菜园面积7000多亩。1962年羊册镇曾被省定为蔬菜基地。中共十一届三中全会后,农村实行土地联产承包,种植自主,菜地面积进一步扩大。1987年播种各种菜类45632亩,年产鲜菜33675吨。多数农户有0.1~0.3亩小菜园,除自食外,还到附近集市出售。

境内蔬菜分布广,品种优良,远近闻名。有“羊册白菜,春水葱,张湾萝卜最出名”之说。栽培技术现大部推广地膜覆盖育苗移栽及大棚栽种技术。

瓜类 泌阳以甜瓜、西瓜、菜瓜三种较多,品种优良,种植历史亦悠久。乡土甜瓜品种有“三白”、“羊角蜜”、“娄瓜”、“芝麻子”、“九道沟”、“黄金坠”、“敬德访白袍”、“马包梨”、“白天鹅蛋”、“铜皮酥”、“红瓤”、“黑皮面瓜”、“花皮面瓜”等,尤以县城西赵庄“三白瓜”品质最佳。西瓜品种有“三白”、“手巾条”、“核桃皮”、“红籽小打瓜”。菜瓜品种有“疙瘩酥”、“牛腿”等。1981年以来,引种“郑州3号”、“汴梁1号”西瓜,美国“珍珠甜瓜”等新品种,颇受欢迎。

境内农民历来喜爱种瓜。50至70年代,土地集体所有,种植受限制,加之难于看管,面积减少。80年代土地联产承包后,农户均有少量种植,栽培技术亦有改进和提高。除自食外余者出售。1987年,全县种植25620亩,总产19820吨。

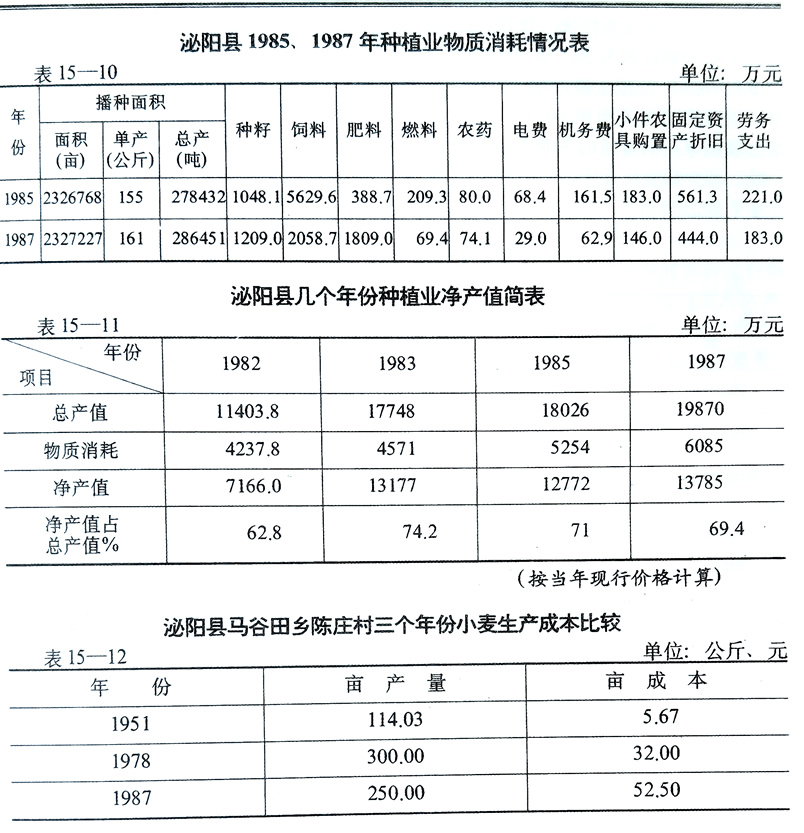

三、生产成本

50年代,化肥、农药尚未普及,农业机械甚少,农产品生产成本较低。尔后,随着农业机械引进使用,农药、化肥大量投放,生产成本渐高。1987年,由于市场价格因素,生产成本更高。仅尿素一项,50年代0.1元多1公斤,1987年提高到0.5元多1公斤。加之自然灾害的侵袭,投资大,收获量小,群众有“种地不合算”的说法。若以1987年种植业净产值为13785万元、播种面积为232.7万亩计算,则每亩收益不过59元。

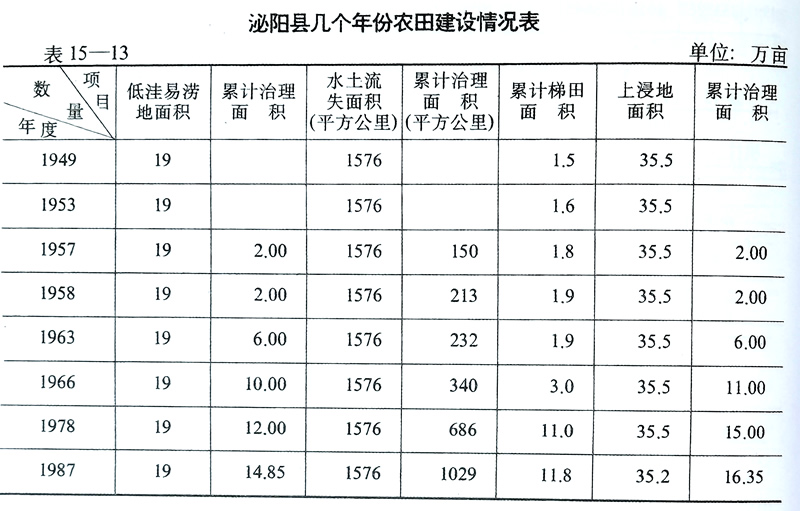

第四节 农田建设

1950年泌阳农田建设,主要是修地唇、培地埂、建设梯田。1957年始全面规划,山区、丘陵区以治山治岗为主,修建梯田,治理水土流失,变“三跑田”(跑水、跑土、跑肥)为“三保田”(保水、保土、保肥)。平原以改造低洼易涝、治理上浸地为主,渠沟路树综合治理。易涝面积19万亩,是年治理2万亩;水土流失面积1576平方公里,治理150平方公里;上浸地35.5万亩,治理2万亩,修梯田1.8万亩。自1964年中央提出“农业学大寨”之后,每年冬春投入万余劳力修“大寨田”。1974年,投入劳力近10万人,修“大寨田”12万亩。十一届三中全会后,纠正原来不顾客观实际蛮干的错误,采取按照客观条件统一规划、逐步开展、讲求实效、综合治理的措施,农田建设开始稳步有序地较快发展。至1987年,治理易涝地面积14.85万亩,占全县低洼易涝地总面积78%;治理上浸地16.35万亩,占上浸地总面积46%,其中修水平梯田11.8万亩;治理水土流失面积1029平方公里。尤以黄山口、象河、付庄三乡治理效果显著。植被覆盖率由治理前的31%提高到71%,下山洪流减少30%;山洪泥沙量由0.8公斤/吨,减少到0.6公斤/吨;浸蚀模数由治理前26292吨/年平方公里,降为2484吨/年平方公里。

第五节 农业技术

一、耕作制度改革

解放前,一年一熟、一年两熟、二年三熟、三年五熟等轮作制度并存,复种指数低于140%。1949~1957年,基本上是以冬闲为特点的二年三熟制,即小麦一大豆一冬闲一高粱(或春谷、芝麻等)轮作。复种指数为150%到160%之间。在土壤好的沿河地区,也有小麦一大豆一小麦一绿豆,或小麦一芝麻一年两熟轮作方式。1958~1977年,复种指数变动在130~160%之间,轮作形式为小麦一大豆一玉米或小麦一玉米-红薯。1978~1980年,粮食作物减少3.62万亩,经济作物增加3.98万亩。常年复种面积214万亩,复种指数154%左右。1981年后,普遍实行小麦与各种晚秋作物轮作的一年两熟制。

二、栽培技术

农作物间、混作与套种,由来已久。1955年改谷子、绿豆单作为二者间作5.8万亩,农民称作“谷骑驴(绿)”,增产粮食1850吨。1956年,间、混作面积增加到27.5万亩.主要间、混作形式有:绿豆、谷子间作,玉米、大豆间作,红薯、玉米间作,小麦、豌豆混作等。1957年,间、混作面积扩大到48.5万亩,其中麦豆混播18.6万亩。混播比例为:薄地6:4,肥地8:2,以7:3为最多。60年代后,又推行红薯、玉米间作,红薯、芝麻间作。1964年,间、混作面积发展到61万亩。

麦、棉套种,自1964年始。在每耧小麦两侧的大背垅间,春棉播种时套种2行棉花、行距1.2尺左右。1982年麦棉套种面积扩大到1.6万亩。马谷田公社马道大队80亩麦棉套种,小麦每亩(自然面积)平均产量152公斤,棉花平均亩产(自然面积)77公斤。二是小麦、玉米套种。“小满”前后,每隔一耧小麦套种一行玉米,行距2尺。1981年发展到3.5万亩。麦垄套种玉米较夏播玉米增产22%。

三、施肥技术

解放前,农民种田主要靠人粪尿、塘肥、厩肥、饼肥、绿肥等农家肥,常有一半以上土地缺肥。1950年,政府把增施肥料列为农业增产的一项重要措施后,广大农民积极行动,多积肥,积好肥。1951年境内开始施用化学肥料,时有硫酸铵、硝酸铵两种。尔后陆续施用尿素、过磷酸钙、钙镁磷、磷矿粉、氨水、碳酸氢铵、氯化钾以及氮、磷、钾复合肥等。1952年全县销售化肥4000公斤,施用面积1774.6亩。1953,年推广施用磷肥。1956年全县开展以养猪积肥为主,发展五群(猪、牛、羊、鸡、鸭)的积肥运动。户户修厕所,积草木灰,挖塘泥,铲草皮沤绿肥,当年积肥614万车。1957年施用大豆根瘤菌拌种。1963年后,引进草木樨、紫云英、田菁、柽麻、毛叶苕子、春箭舌豌豆等绿肥作物。1964年县农技站对豆科作物进行施磷试验,大豆平均亩产80.5公斤,较未施磷肥每亩增产29.8%。1965年施磷肥面积增加到2.4万亩。后,施磷作物由大豆推广到小麦、棉花、红薯、玉米。岗薄地普遍施磷肥后,增产尤为显著。化肥开始用作底肥,之后逐步用作追肥、种肥。施肥方法由撒施到沟施、穴施、分层施、叶面喷施等。70年代末,氮磷钾复合肥和一些微量元素肥料,亦大量用于生产。有机肥使用量逐渐减少,80%的面积使用无机肥。1982年全县喷洒磷酸二氢钾面积达10万余亩,一般比未喷麦田增产8%左右。

四、病虫害防治

(一)病虫害种类 县内农作物病害有91种。常见病有小麦锈病、黑穗病,棉花炭疽病、枯萎病,红薯黑斑病等9种。虫害有81种,主要是:小麦吸浆虫、麦蜘蛛、麦蚜、粘虫,棉蚜虫、棉铃虫、红蜘蛛、蝗虫、杂粮螟虫等10余种。地下害虫,主要有蝼蛄、蛴螬、金针虫、地老虎(土蚕)等。

小麦锈病 境内各地均有发生,受害后一般减产20%左右,严重的达50%以上。1953、1959、1961、1963、1964年,是境内小麦锈病高发病年。

棉花枯萎病与黄萎病 1964年由唐河、南阳调种带人,当年在饶良、赊湾等5个区7个生产队的棉田发生。棉花立枯病,是县内棉花苗期最严重病害,1985年基本得到控制。

红薯黑斑病 1964年前境内有发生,病块率在20%以上,易造成人畜中毒。70年代后红薯种植减少,黑斑病亦得到控制。

小麦吸浆虫 受害麦田可减产,严重者绝收。1957年,受害43.3万余30~50%亩。

粘虫 主要危害小麦,也危害玉米、高粱、谷子等。1967年,发生面积31万亩。

棉花红蜘蛛 除危害棉花外,还危害豆类、红薯、芝麻、瓜类、蔬菜等多种作物。

杂粮螟虫 主要有玉米螟、高粱螟、水稻二化螟、豆荚螟、菜螟等。各种螟虫都是一代危害重,二代危害轻。1963年螟虫发生面积达14万亩。

(二)防治措施 解放前,采取轮作倒茬,拔除病株或人力捕打等方法,但效果不佳。建国后,专门建立了植物保护机构,开始防治各种病虫害。1957年采用土农药(砒霜和棉油皂)防治,尔后以化学农药“六六六”、“滴滴涕”、“氟矽酸钠”、“波尔多液”、“石硫合剂”等,用喷粉、喷雾、土壤处理、浸种、拌种等法防治。1976年,《全国农业发展纲要》要求限期消灭的11种病虫害中的小麦吸浆虫、小麦线虫病、黑穗病,蝗虫、棉花红铃虫等,基本得到控制。1987年,全县形成完整的植物保护与植物检疫体系,小麦腥黑穗病、锈病、粘虫、棉花枯萎病、棉蚜虫、芝麻蚜虫等亦得到有效控制。

五、良种繁育、推广

解放前,县内小麦品种有“大头笨”、“红芒”、“白芒”、“蜈蚣稀”、“江西早”、“和尚头”,高粱有“大籽黑壳”、“黧母鸡”、“麦黄”,谷子有“大行条”、“小行条”、“狼尾巴”,大豆有“牛毛黄”,玉米有“象牙白”、“金丝黄”、“小籽白”、“小籽黄”,棉花有“中棉”、“退化洋棉”、“紫花”,芝麻有大小“八股杈”、“一条鞭”、“长蒴”、“油篓”,豌豆、花生等也有不少品种,各种作物计有230多种。但由于不注意培育、选种,致使农作物种子退化、混杂,产量低。尤以小麦、棉花为甚。

建国后,贯彻执行中央提出的“四自一辅”(自选、自繁、自留、自用,辅之以国家调剂)的种子方针,引进优良品种,通过试验、鉴评,改变原来品种“多、乱、杂、低”现象,确定不同作物的当家品种,促使了粮食产量不断提高。1956~1959年,县建立种子工作站,各区、乡亦建立良种繁育场。1963年全县4000多个生产队建立小麦、豌豆、红薯、棉花等作物种子田17万亩,150个生产大队建立了品种比较试验田。1965年建立了三级良种繁育体系。60年代末实现了小麦、棉花良种化。1980年后,贯彻“专业化、标准化、机械化、区域化,统一供应”的“四化一供”种子工作方针,每年经营各种良种148万公斤,对农业增产起了很大作用。

小麦 1950年引进“宛1-486”、“徐州438”。1955~1959年先后引进“白玉皮”、“碧蚂1号”、“碧蚂4号”、“南大2419”、“西农6028”、“内乡白火麦”、“中农28”等。经试种,确定“南大2419”作为当家品种,1957年种植3.9万亩,1960,年面积增加到占麦播面积的40%,平均单产57公斤,比1954年单产增长26.6%。1960~1970年,引进推广“辉县红”、“内乡5号”、“内乡1号”、“内乡36”、“矮粒多”、“阿夫”、“阿勃”、“郑州683”、“南杂1号”、“济南2号”、“早洋麦”,并培育出“泌阳19”、“泌阳34”。其中以“内乡5号”、“内乡36”、“阿夫”、“阿勃”、“早洋麦”、“泌阳19”为主要当家品种,逐渐代替了“碧蚂1号”等原有品种。1965年境内小麦良种面积达39.4万亩,占小麦总面积的53%。1971~1980年,引进推广“7023”、“宛7107”、“郑州1号”、“丰产3号”。“矮丰3号”。其中主要当家品种为“7023”、“泌阳19”、“郑州683”,更换了“南大2419”等品种,平均单产112公斤,比1970年每亩增产45.4%。至此,小麦实现良种化。1981~1985年,引进推广了“百农3217”、“百泉41”、“宛原18-36”、“豫麦1号”、“豫麦3号”、“西安8号”等。其中主要当家品种是“宛7107”、“南阳75-6”、“情农74-22”、“宛原18-36”。尤以“宛7107”,适应性强,稳产高产,自1972年引入后,一直为农民所喜爱。1987年,其种植面积占麦播总面积80%以上,全县小麦平均单产达229公斤。

玉米 1956年引进推广“金皇后”、“混选1号”,1959年引进“夏杂1号”、“唐山白马牙”,1963年示范推广“泌综1号”,1964~1972年,先后繁殖推广杂交玉米“新双1号”、“豫农1号”、“南杂1号”、“新单1号”、“白单4号”、“新顶1号”、“新广1号”、“郑单1号”、“郑单2号”、“白马牙”、“洛阳85”、“新双5号”。1976年后,推广“豫农704”、“丹玉6号”、“新单7号”。

大豆1959年引进“天鹅蛋”等9个品种。1963~1979年,引进推广“紫大豆”、“7033”、“蒙城大豆”。1980年后,引进推广“跃进5号”、“诱变30”、“豫豆1号”、“徐州412”。其中以“7033”、“跃进5号”、“蒙城大豆”为主要当家品种。

红薯 1956年引进“胜利百号”、“华北553”、“华北117”、“郑红9号”、“宁薯1号”、“宁薯2号”、“丰收白”、“丰收黄”、“徐薯18”、“丰薯1号”等。

棉花 先后进行4次大的更新换种。1951~1954年引进推广“大便棉”和“斯字棉”,1955年普及全县。1955~1956年,引进推广“岱字棉15号”、“鸭棚棉”、“岱福棉”、“彭泽1号”等12个品种,以岱字棉15号推广面积较大。1966~1973年,引进推广“鄂光棉”,淘汰了“岱字15号”。1973年后引进“岱字16”,更换了“鄂光棉”。1978年,引进推广“河南79”、“河南69”,以及“中棉7号”、“豫棉1号”、“中棉10号”、“鄂沙28”。经试种,以“河南79”为当家品种。1985年全县种棉花9.7万亩,其中“河南79”棉2.8万亩。是年,皮棉总产达3551吨,平均单产37.5公斤,分别比1949年增长8倍和4.7倍。

芝麻 1959年引进长蒴品种4个,经试种大面积推广,取代原有农家品种。1976年引进推广“驻芝1号”、“泌芝1号”。1979年后,引进“中芝7号”、“河芝1号”、“郑芝1号”、“驻芝4号”。1987年主要品种为“驻芝4号”、“河芝1号”。

油菜1975年引进推广“南阳41”。1980年引进“甘油5号”、“甘油4号”。1983年引进“78004”、“78103”。

花生 1959年引进推广“一撮秧”等9个品种。1979年后,引进推广“徐州684”、“开农8号”、“开农5号”、“开农7号”、“天伏3号”。1987年引进“豫长1号”等,均有明显增产。

附一、泌阳县种子公司

1956年10月建,初名种子站,1976年改现名,隶属县农牧局。占地1.6亩。1987年有干部7人,其中中级技术干部1人。固定资产14万元,流动资金13万元。30多年来,共引进、推广各种粮食作物良种416.3吨,棉花良种14.15吨,蔬菜良种40吨,油料良种86.5吨。

附二、农业技术服务中心

原名泌阳县农业技术推广站,1984年更现名,隶属县农牧局。1987年,有干部56人,其中中级技术干部6人,技术员3人。建筑面积2200平方米,内设粮作站、经作站、土肥站、园艺站、植保站。