第五章 防疫、保健

第一节 公共卫生

一 卫生运动

1950年,汝南县卫生委员会成立。1951年,县开展消灭“五毒”(苍蝇、蚊子、老鼠、跳蚤、臭虫),达到“三净”(环境净、院落净、室内净)的群众卫生运动,疏通污水渠道、填平污水坑、突击消灭老鼠。1952年,汝南县卫生委员会改称汝南县爱国卫生运动委员会,各区、乡镇人民政府也建立相应的组织,机关、工厂、学校、村庄和居委会建立爱国卫生小组。1955年,以各个集镇和农业生产合作社为重点,进一步开展群众性爱国卫生运动,并建立节日检查评比制度。1956年,县除四害办公室建立,各乡成立除四害大队。到1958年,以除四害(苍蝇、蚊子、老鼠、麻雀)讲卫生、消灭疾病为内容的爱国卫生运动掀起高潮,县开展突击性活动10余次,填坑凹1241321平方米,疏通沟渠153645米,改良鸡窝105572个,修建厕所23655个,改良猪圈96073个,垃圾粪便集中处理,养猪喂羊一律上圈。同年9月,汝南县被评为信阳地区卫生运动一类县。1966~1971年,县开展两管(管水、管粪)五改(改厕所、改畜圈、改锅灶、改水井、改良环境)为中心内容的卫生工作和全民动手除四害,千军万马送瘟神的爱国卫生运动。1975年,由于洪水袭击,卫生设施受到严重破坏,两管五改工作出现新高潮,同时开展水井消毒,药物喷洒住室、畜圈、厕所等卫生工作。县共改良、重建厕所21343个,改良井1874眼,建压水井11627眼,建罐井4204眼,改良猪圈4087个,改炉灶19952个,城乡卫生面貌发生很大变化。1978年,随着农村卫生工作的持久开展,农村环境卫生得到进一步改善。1985年,县农村多数村庄村民住进新瓦房,用的是无烟灶,吃的是压井水,并达到每户一院、一厕、一圈(猪圈)、一窝(鸡窝)。1981~1985年,重点治理县城脏、乱、差。城关各行业及街道居民普遍开展整洁店容、打扫院落、刷新门窗、整修路沟、清除垃圾的卫生活动。城关镇组织20名街道专职清洁工负责各主要街道卫生。机关、工厂、学校、商店及街道居民组均划分有卫生责任区,建立卫生责任制度,使卫生工作经常化、制度化。1985年,城镇主要街道基本硬化(柏油、水泥路面),并出现一批文明卫生街道、机关、工厂、学校、商店和居民住户。

二 食品卫生

1953年3月,县爱国卫生运动委员会制定《关于城镇爱国卫生的几项规定》,其中对城镇集市与沿途饭店、市场食品摊贩卫生规定具体管理办法。强调饮食物原料必须新鲜、清洁,并贮存于空气流通处,严防蝇、鼠及污物进入。饮食业工作人员工作时应穿白套衣,不定时洗、换。大小便所不得与食物接近,饮食用具一经使用之后,应洗涤清洁,置于适当处所,以免落土,用时用沸水冲洗。门市出售食物置玻璃罩或纱罩内。1954年,成立由21人组成的饮食行业卫生委员会,对饮食业卫生进行检查,责令319户不讲卫生的饮食摊点停业。1955年,县有156个饮食、瓜果摊点设有防蝇、防尘设备的纱罩,14个营业食堂有纱窗罩和合乎卫生要求的厨柜。1976年,县制定《汝南县食品行业卫生管理办法》和《城镇食品卫生管理的几项规定》,以贯彻国家《食品卫生“五四”制》等食品卫生条例,加强对食品行业的管理。1982年,县卫生局依照《中华人民共和国食品卫生法》,规定食品生产、经营者须取得卫生许可证后,方能向工商行政管理部门申请营业,同时对城乡食品从业人员进行健康检查,当年发放卫生许可证151份,对查出的患渗出性皮炎、病毒性肝炎病人立即调离饮食行业。同时,任命食品卫生监督员19人,助理食品卫生监督员26人,负责县范围内的食品卫生监督工作。县卫生防疫站增添了食品监督设备,开展对食品、冷饮、酒类等食物的监测。1985年,化验各类食品284份,合格的98份,合格率34.5%,对不合格者,按规定给予处理。

三 学校卫生

1957年,县文教科、卫生科建立学校保健委员会。同年12月,举办学校保健人员训练班,培训保健教师38人。1959年,高、初中及师范学校配有保健教师,制定公共、个人、住室、厨房等卫生监督条例。1979年,文教卫生部门组成调查组,对9所中小学1476名学生的健康状况进行调查。1980年,县卫生防疫站配置管理学校卫生的专职人员。1981~1982年,分别对在校儿童、青少年的生长发育及常见病进行调查,制定卫生公约。同时,在各学校开展做眼保健操,上卫生常识课,视力矫正治疗等卫生保健措施。

四 工业卫生

建国初期,工业卫生主要是做好防暑降温和工人安全保护。为贯彻执行国家和地方制定的工业卫生法令和条例,县部分工厂、企业先后建立医疗室(所)。1977年,专业人员对工厂、企业各种有害元素及其对人体健康的影响进行监测。.1978年春,对17个工厂、3972名职工进行尘毒危害情况调查,查矽尘作业点80个,其中无防护措施的有69个,卫生部门向各工厂分别提出改进意见。1979年,卫生部门对直接接触铅、汞、苯有害元素的工人进行健康检查,未发现职业病。并对产生有害元素的工厂提出加强劳动保护的要求。县印刷厂给机器设备装有防护罩,农具修配厂砂轮车间安装吸尘器,砂轮工都配有防护工具,降低了粉尘浓度。化肥厂烟囱上装有喷水式除尘设备;安装自动添煤装置,解决高温作业问题;自制安装1台消音器,降低噪音对人体的危害。1985年,为16个工厂建立工业卫生档案,以加强对工人健康的保护及对工业卫生的监督。

第二节 疾病防治

一 地方病防治

境内地方病主要是地方性甲状腺肿、丝虫病。建国前,无人过问地方病的防治工作。1958年,开始对地方病进行查治工作。1978年,县成立地方病防治领导小组,1982年,设立办公室。

(一)地方性甲状腺肿 地方性甲状腺肿病,因缺碘引起。境内地方性甲状腺肿病较少,呈点状分布在罗店、官庄、常兴、板店、水屯、余店等乡。1959年,对90441人进行检查,发现患病者3887人,给予碘剂治疗后,2130人愈痊,治愈率54.8%。1980年,对原发病较多的公社进行调查,62722人中患者624人,给予治疗。至此,这类病患者在县内日渐减少。

(二)丝虫病 丝虫病是传染性血液寄生虫病,在境内分布呈南高北低之势。1959年,丝虫病的防治工作开始,在血检的345100人中,微丝蚴阳性者4502人,感染率为1.3%,并对查出的病人进行治疗。1972年,血检3744人,发现微丝蚴阳性者229人,感染率为6.12%。1979年,县委成立丝防小组,组织防治专业队,对丝虫病进行普查普治。1981年,对查出的带虫者进行海群生药物治疗。1982年,县普遍实行3‰海群生药化食盐6个月的治疗方法,共服用海盐228.2万公斤,平均每人每月食用海盐0.55公斤。到1983年,共血检1027085人次,微丝蚴阳性率由治疗前的6.61%下降为0.15%,达到国家规定基本消灭丝虫病的标准。1984~1985年经反复查治,净化监测,部分乡、村患者再服海盐后,县微丝蚴阳性率降至0.041%。

(三)头癣 1979年,县卫生防疫部门组织头癣防治专业队,在社、队医务人员配合下,对头癣病开始普查普治。当年查出头癣病人2486人,占县总人口的0.37%,对2471人给予治疗后,痊愈2300人,治愈率93.08%。后对复发和漏治者进行两年的复查复治工作。经省、地头癣验收小组考核,基本达到消灭头癣的标准。

二 传染病的防治

建国前,对传染病未采取任何预防措施,传染病多有大的流行。建国后,积极开展传染病的综合防治工作。1952年以来,有20种传染病在县内不同程度地流行。即:白喉、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、猩红热、麻疹、流行性感冒、痢疾、伤寒及副伤寒、病毒性肝炎、流行性乙型脑炎、疟疾、斑疹伤寒、脊髓灰质炎、回归热、黑热病、出血热、钩端螺旋体病、狂犬病、炭疽病、布氏杆菌病。近30多年,全县计发病2232648人次,死亡2485人,死亡率0.1%。1985年,已被消灭的传染病有:鼠疫、霍乱、天花(1953年后无发生)、斑疹伤寒(1954年后无发生)、布氏杆菌病、回归热(1958年后无发生)、炭疸(1972年后无发生)、黑热病(1974年后无发生)。基本控制的传染病有白喉、猩红热、脊髓灰质炎、伤寒等。疟疾、流行性脑脊髓膜炎、麻疹、流行性乙型脑炎等疾病也大大减少。预防传染病的主要措施是提高易感人的免疫力,接种各种菌苗、疫苗、类毒素。1950~1985年,县卫生防疫部门共使用预防生物制品麻疹疫苗、流脑菌苗、破伤风类毒素等20余种,接种9119875人次,有效地控制一些传染病的发生和流行,降低了发病率。

(一)肠道传染病 病毒性肝炎、伤寒、副伤寒、痢疾、脊髓灰质炎等的防治措施:设肠道门诊,早发现、早报告、早隔离治疗病人;疫区、疫点和病人呕吐、排汇物消毒处理;开展三管一灭(管食物、饮水、粪便,消灭苍蝇)运动,把住病从口入关;开展伤寒、副伤寒菌苗接种和小儿麻痹糖丸口服。

(二)呼吸道传染病 麻疹、白喉、猩红热、流行性感冒、百日咳、流行性脑脊髓膜炎的防治措施:隔离治疗患者;复查控制带菌者;重点人群疫苗接种;室内及饮水用具消毒;定期禁止儿童出入公共娱乐场所活动;给易感人群预防服药。

(三)虫媒传染病 疟疾、黑热病、斑疹伤寒、回归热、流行性乙型脑炎防治措施:消灭传染源和传播媒介;对疟疾病人进行复治、预防服药;对黑热病采取普查普治;对斑疹伤寒、回归热病人进行隔离治疗,同时捕杀虱、蚊,对流脑患者隔离治疗,并进行乙脑疫苗接种。

(四)人畜共患传染病 布鲁氏菌病、炭疽病、狂犬病、钩端螺旋体病等主要采取普查普治人、畜显性和隐性患者;开展人畜疫苗接种;做好人体防护,避免接触传染源;捕杀病犬。

(五)自然疫原性传染病 流行性出血热的防治措施:隔离治疗病人,灭鼠。

三 主要传染病的发病情况

(一)霍乱 民国8年(1919年)夏,大水泛滥后霍乱流行。民国19年(1930年),霍乱流行于城乡,病势凶猛,朝发夕死。时,人吃喝为事,坐以待毙,呈“家家有僵尸之痛”的惨状。民国20年(1931年),霍乱大流行,病急者倾刻毙命,慢者三五日亡,病死者不计其数。民国21年(1932年),霍乱流行,患病者万余人,病死率80%以上。民国33年(1944年)夏秋,天大旱,刮西北风18天后霍乱流行,马乡一带一百多人染病,死亡率达90%以上。由于缺药,仅用委中、尺泽两穴放血和喝姜水的方法治疗,有条件者将贯仲、雄黄放入饮水中预防。

(二)流行性脑脊髓膜炎 民国30年(1941年),流行性脑脊髓膜炎流行于汝南城乡,病死者不计其数。建国后,1954~1982年共发生流脑13518例,死亡795例,病死率5.88%。其发病规律是每隔10年为一个流行周期。其间计有3次流行高峰,第一次在1956~1957年间,第二次在1966~1967年间,第三次在1976~1977年间。此后,卫生部门采取多方面预防措施,该病大大减少。

(三)麻疹 民国38年(1949年)以前,麻疹多次出现过暴发流行,许多儿童染病丧生。建国后,每年均有发病,1950~1985年县共发生麻疹患者124339人,死亡832人,病死率0.67%。自1968年以来,每年对儿童注射麻疹疫苗,该病逐渐减少。

(四)细菌性痢疾 细菌性痢疾的发生及流行一般从每年5月份开始,8、9、10月份达到高峰,11月份始降。该病分布地区广,患者年龄上差异不大,幼儿患者死亡率高,多为重型及中毒型。1953~1982年,全县共发病474270例,死亡80人,病死率0.0017%。1953~1969年,年发病数均在8000例以下,且多为散在发生。1970~1982年为流行年代,其中1975年菌痢暴发流行,县发病人数高达169391人,占总人口的26.3%。80年代年发病人数均在万人以上,从宏观上看,呈上升趋势。

(五)伤寒、副伤寒 流行季节在夏季,发病高峰在8、9、10月份。民国16年(1927年),县内流行伤寒,发病者约1/3,死亡者甚多。民国31年(1942年)秋,此病流行。民国38年(1949年)后,此病几乎每年都有发生,1960~1962年,连续3年发病率很高,后采取预防接种,发病率逐年降低。

(六)病毒性肝炎 分为甲型、乙型、非甲非乙型3种。县内发病以甲型较多,四季均有发病,秋冬为流行高峰。1960~1982年县发病18393例,死亡27例,死亡率为0.15%。1971~1980年为高发年,其中1975年,全县发病4104人,1980年后,发病渐少。

(七)脊髓灰质炎 也称小儿麻痹症。该病在县内每年均有发生,1959年始有首例报告,1964年为高发年。1966年始使用小儿麻痹疫苗,后病人有所减少,其中1979~1981年,无此病发生。

(八)流行性乙型脑炎 本病由蚊子传播,多发生于儿童,且发病急,死亡率高,后遗症重,7、8、9月份是该病流行季节,发病率是农村高于城市。该病每年均有发生,1954~1985年计发病3062人,死亡328人,死亡率10.7%。自1978年始,年发病人数逐年下降,到1984年又有所回升。

(九)疟疾 亦称“打摆子”,由蚊子传播,男女老幼均有发病,秋季较多。民国38年(1949年)以前,此病流行很广,严重时期几乎户户均有发生。1953~1985年,县计发生疟疾1038000多人,平均每年发病31450多人,几乎占县传染病发生的半数。政府因之把疟疾作为防病工作的重点,1974~1983年,苏、鲁、豫、皖、鄂五省疟疾联防后,此病逐年下降。

(十)流行性出血热 民国38年(1949年)以前,此病无文字记载。1977年1月,县有首例病人报告。到1985年,县计发生出血热260例,死亡19例,死亡率约为7.31%,其中1985年发病人数最多,为208人。

(十一)钩端螺旋体病 1965年,县首次发病309例,1971年为流行高峰发病4173例。1972年后,此病渐少,1978年后未见该病在县内发生。

(十二)狂犬病 该病在县内发病历史较久,1953~1985年计发病58例,死亡58人,死亡率100%。1981年后,县人民政府多次批转卫生部门关于灭犬、防止狂犬病的报告,并于1981年组织灭狗专业队,灭狗300余条。此病预防措施为:发现狂犬,立即捕杀,深埋或焚烧,不得剥皮、食用;凡被狂犬咬伤者,要及时处理伤口,并接种狂犬疫苗,以防发病。

第三节 保 健

一 新法接生

新法接生始于1950年,当年,新法接生32人,占全年接生人数的0.85%。1952年,在城关东天爷庙(现酒厂)举办接生员培训班,共培训200人,主要是改造旧产婆,推广新法接生。次年,县建立区(镇)级新法接生站11个,有新法接生员84人。1954年,县新法接生率达39.4%。1956年,县建立妇幼保健站,新法接生有专门的指导机构。县、区接生站发展到25个。1958年,新法接生在全县普遍展开,共建妇产院83个,训练接生员1531人,其中改造旧产婆834人,添置接生器械412套。1961年,各公社建有中心妇产院,83.6%的产妇能到产院分娩,产褥热和新生儿破伤风的发生大大减少。1977年,一方面加强县妇幼保健站的技术力量及设备,同时在各公社(镇)卫生院设立妇产科,固定专职妇幼人员2~3人。大队卫生室配有接生员。基本达到平产不出队,难产不出公社,新法接生在全县普遍推广。1981年,县新法接生率达100%。同年,在普及新法接生的基础上,提出科学接生。次年,县妇幼保健所增设病床15张,安排产妇并开展大月份引产。1985年,新生儿破伤风死亡现象基本消灭。

二 妇科病的防治及妇女保健

建国后,党和政府积极开展妇女身体保健工作。针对以前由于劳动量过重以及其它原因造成 妇女子宫脱垂及闭经病等情况,县制定《妇女病的防治方案》,并采取针灸、中药等措施对以上两病进行治疗。同时,执行妇女劳动保护制度,以保证妇女产前、产后的充分休息及月经期的适当休息,并根据妇女生理、体质、年龄合理安排妇女的劳动,实行三调三不调(即经期调干不调湿活,孕期调轻不调重活,哺乳期调近不调远活)。1975年,县妇幼保健所自制“胆矾散”治疗宫颈糜烂病,共治疗1761人,治愈率达80%。1978年,根据卫生部关于妇女“两病”防治指示精神,县制定《关于加强治疗“子宫脱垂”和“尿瘘”的意见》,对妇女两病实行免费治疗。次年,举办防治妇女“两病”学习班,同时对妇女“两病”进行普查普治,共查出子宫脱垂的妇女3162人,绝大部分得到免费治疗。

为降低围产期母婴死亡率,提高新生儿存活率,1984年上半年开始在三门闸等乡,对孕满28周到产后7天的孕产妇进行围产期保健试点。1985年,县在官庄乡搞妇幼保健试点,对已婚至60岁的妇女进行疾病普查普治,对全乡79名孕产妇进行围产期保健,使围产期儿童死亡率下降到1.3%,未发生孕产妇死亡和产褥感染。

三 儿童保健

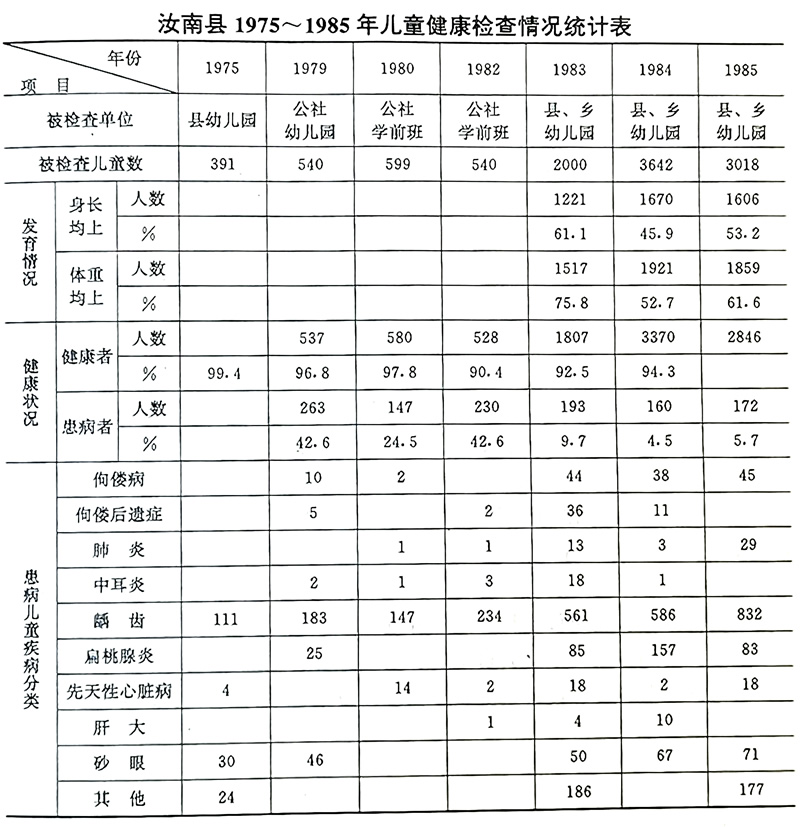

建国前,婴幼儿死亡率很高,据民国36年(1947年)对110个村庄的调查,出生婴儿932人,死亡425人,死亡率为45.6%。民国38年(1949年)以后,儿童保健事业相应开展,对儿童普遍施行牛痘、白喉、百日咳、麻疹、流脑等疾病的预防接种。1956年,县成立托管委员会,县共建抱娃娃组2587个,训练保育员3756名,并对40名城市保姆进行新育儿法教育。1959年,县商业局建幼儿园1所。1960年,县共建幼儿园824个,入园儿童34254人,占全县当年幼儿的98.7%。1975年,对县直幼儿园幼儿和农村部分儿童进行健康检查。1979年,对县12岁以下儿童进行免费驱蛔工作,服药儿童167685人,占儿童总数的80.7%。1983年,对三门闸公社的部分儿童开展保健工作。次年,对县28个村的1462名0~7岁儿童全部建卡,进行系统保健工作。规定县、乡妇幼人员定期进行保健检查(0岁幼儿每季度检查一次;1~3岁儿童每半年检查一次), 对查出的疾病,及时给予治疗,降低了儿童四病(佝偻病、小儿肺炎、腹泻、贫血)的发病率,提高了儿童的健康水平。1985年,县首次进行城乡0~7岁儿童体格发育调查,对其中2186名儿童进行全面检测,其中合格1993人,占检测人数的91.17%。

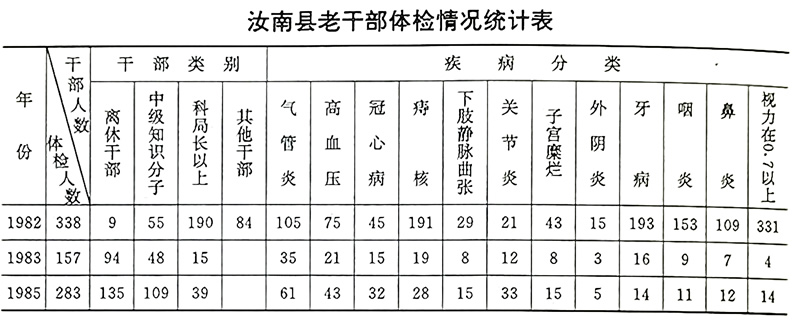

四 干部保健

1982年,县对老干部和知识分子实行定期健康检查制度,公疗医院、人民医院设有老干部优诊室及老干部病房,另外,还建立家庭病床科,以方便老干部就诊。到1985年,计为1578名老干部和知识分子做健康检查,对查出病患者及时给予治疗。