第二章 所有制形式

第一节 乡村企业

一乡(镇)办企业

乡办企业始称社办企业,产生于1953年。在农业合作化高潮中,把农村个体手工业者组织起来,成立手工业联社,如铁业社、木业社、印染社、缝纫社等,归初级社和高级社管理。农村手工业产品和经营业务主要是为广大农民生活、生产服务的,把手工业者集中组织起来后,切断了他们与村村户户的传统联系,给农民的生产生活带来不便,也减少了手工业者的经济收入。

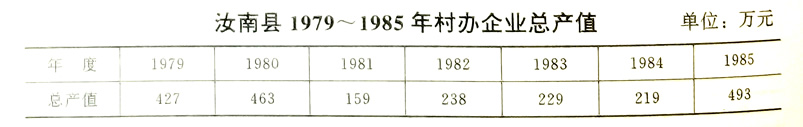

同时,初、高级社的经济力量还较薄弱,主要精力又放在抓粮食生产上,对手工业联社管理和支助不够,到1957年底,各乡手工业联社大部分解体,把少数规模稍大、经营较好的联社转办为各种专业厂,并随1958年的公社化运动,划归当地人民公社管理。保留的企业有水屯公社机械厂,官庄公社农机修配厂,留盆公社汽车配件厂,王岗公社农具修造厂,马乡公社农机厂,和孝公社面粉厂,和孝公社综合厂。从1958年到1976年,由于历次政治运动的影响,社办工业一直在大起大落中徘徊,全县社办企业多时20余个,少时仅存三、四个,产值和效益都很低。

中共十一届三中全会后,党和国家颁布一系列经济政策,提倡发展社队企业,鼓励社队到就近城市设点,出售自己生产、加工的产品。允许各种经济所有制形式共同发展,汝南县乡办企业得以迅速发展。1980年,全县乡办企业78家,完成工业总产值447万元,1985年90家,实现产值889.4万元。

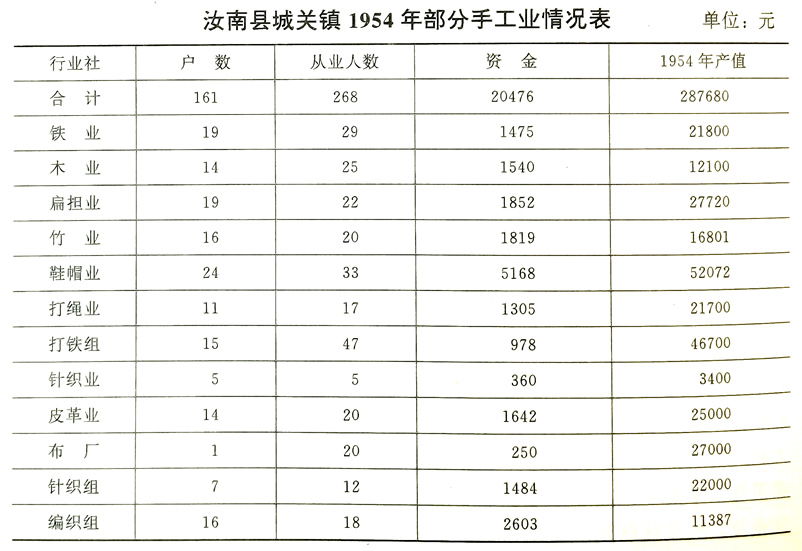

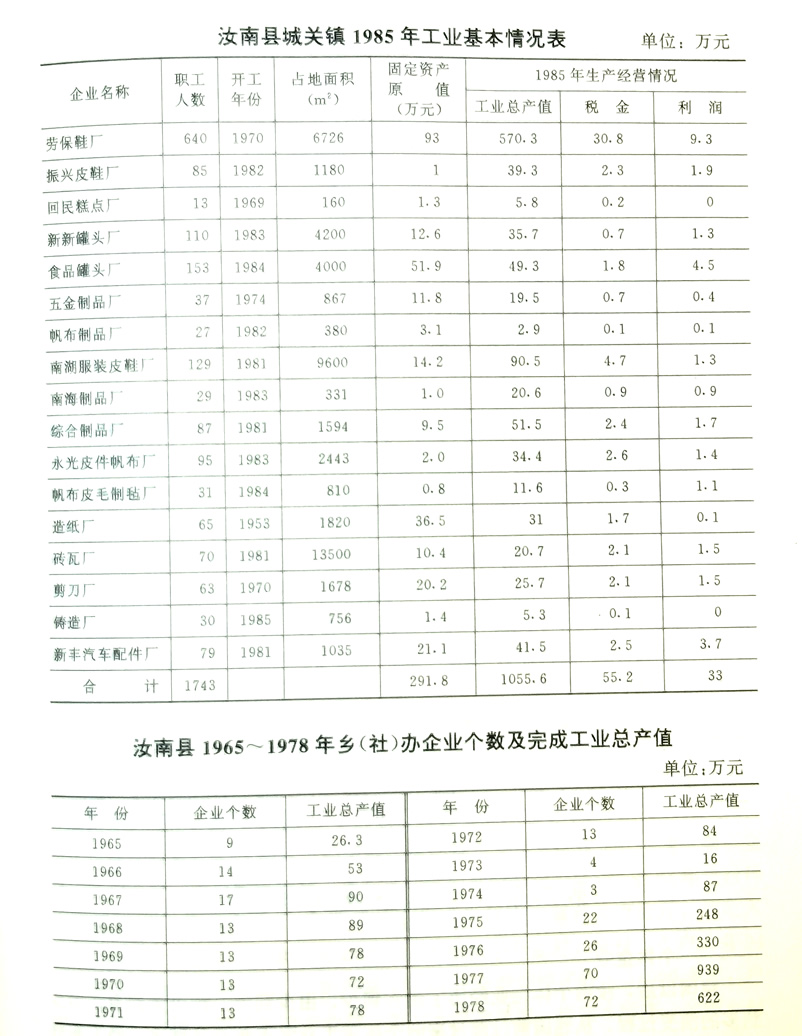

城关镇办企业始于1951年。为克服个体手工业生产分散、产销无计划的弱 点,根据国家统筹兼顾、全面安排、积极领导、稳步前进的方针,本着有利于国家安排订货加工,落实统购包销政策,动员和组织个体手工业者走合作化道路的目的,先后成立了铁业、木业、缝纫、针织、制帽、制硝、翻砂等专业社。1956年底,共有各种合作社11家,职工936人,资金203965元,当年生产农具78983件,铁镐1850把,椅子4062把,扁担、木把等62636把,土硝11万公斤,服装47083件,剪枝剪、嫁接刀2138件。1963年,镇办企业有15家,职工125人,资产117797元。“文化大革命”期间,镇办企业虽有发展,但速度甚缓。1981年,城关镇将“五七”工厂分为砖瓦厂、汽车配件厂、南湖服装皮鞋厂3个独立的核算单位,同时采取镇、街、村、队齐办厂,群众集资办厂,内外联合办厂等措施,使镇办企业得以快速发展。1985年,镇办企业达17家,固定资产总值291.8万元,主要设备426台件,职工1743人,实现工业总产值1055.6万元,其中出口产值271.1万元,实现利税33万元,上交税金55.2万元。

二 村办企业

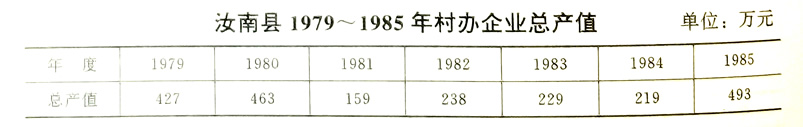

建国以后,村办企业(1983年以前叫队办企业)时兴时废,没形成产业规模,从业人数甚少。其中有粮油加工、砖瓦、印染、铁木竹器、修理等行业,零星生产,间断作业,农忙务农,农闲务工,作为村(生产队)的经济补充。1962年,全县队办企业62户,280人。1979年达到1784户。推行以家庭为单位的联产承包责任制后,农民把主要精力都投放在自己的责任田上,村(队)办集体企业一度受到影响,企业户数减少,产值降低。随着商品经济的发展,国家政策的引导,农民群众认识了“无工不富”的道理,到1985年,村办企业又有回升。不少村办起了面粉厂、轮窑厂等集体企业。村办企业户数、人数、规模和效益全面增长。

第二节 个体企业及专业户

一 个体企业

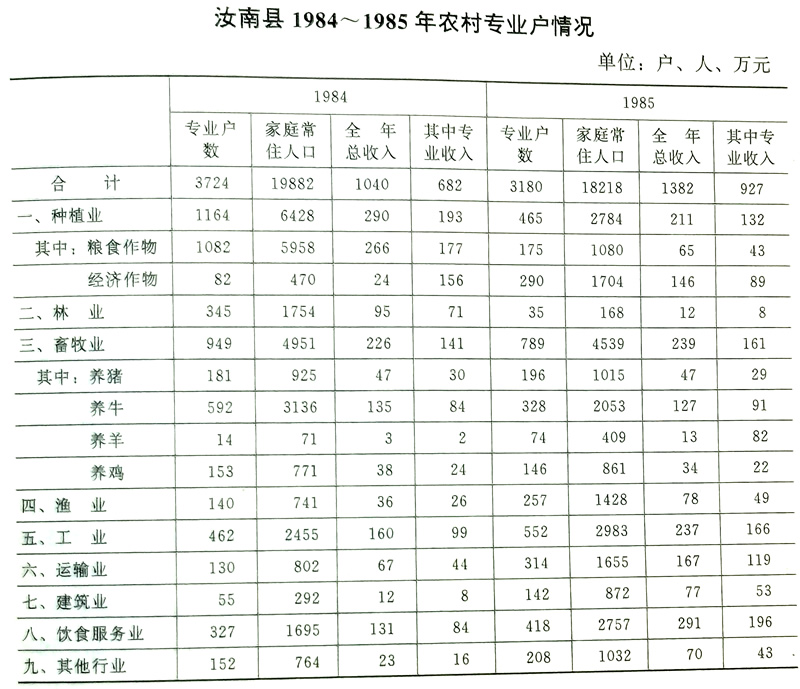

建国以后,汝南个体企业经历了由多到少、由少到无、再由无到有、由少到多的演变过程。从建国前过渡过来的个体手工业者遍布全县城乡,经工商登记合法从业的有1131户,从业者2400余人,从事铁业、木业、竹业、缝纫、印染、粮油加工等40多个行业。1953年至1957年,国家对个体手工业进行社会主义改造,城乡个体手工业户大部分走上合作化的集体道路。一部分个体手工业者成为集体工或全民工,一部分转入农业生产,极少部分仍从事私营个体生产。1958年,全县实现人民公社化,个体手工业者全部转入人民公社,个体企业一度消失。1960年以后,私营个体手工业又有所恢复。1962年,全县个体手工业230户,交通运输业10户,建筑业5户,饮食服务业281户,其它264户,总计个体企业790户,1312人,资金101357元,占全县全部企业资金总额的0.79%。“文化大革命”期间,个体经济成份被当作资本主义尾巴砍掉,个体经济再次大幅度减少,几近消失。1979年以后,国家逐渐放开对个体经济的限制。在“文化大革命”中被下放到农村的原城镇个体工商业者,落实政策返城,重新办起了个体企业。农村实行家庭承包联产责任制后,一部分农民把目光和精力转向第三产业和工副业生产。城乡个体企业发展很快,在全县农村中逐渐形成一大批专业户和个体经济重点户。1985年,全县有各类专业户3180家,占农村总户数的2.2%,总人数18218人,全年总收入1382万元,其中专业收入927万元。人均年纯收入758.6元,是全县农业人口平均年纯收入的2.24倍。

由于专业户收入的增多,脱贫致富较快,在村内起到了示范带头作用,加之专业户专业技术的传授扩散,在同一村很快出现多家效仿经营同一项目,形成专业户的联片发展,产生了一大批专业村。如留盆乡留盆村,63户农民,几乎家家户户加工变蛋,形成远近闻名的变蛋专业村,1984年,全村加工变蛋创产值85万元,人均创产值2297元,有5户农民纯收入超万元。三里店乡刘屯村从事各类工副业生产的劳力达356人,230户,占总农户的40%,1984年创产值近30万元,人均收入840元。常兴乡大申庄村小吴庄25户农民,除4户“五保户”外,21户从事副食品生产。三里店乡汪庄行政村和丁庄自然村等,地少人多,土质又差,种植收入低,1981年,户户开办捞砂场,劳力少的自愿结合联户办,形成了捞砂专业村,一般农户年捞砂收入都在2000至4000元之间。板店乡潘庄村罗纪屯自然村,利用本村地势洼、水位低的优势,改建坑塘,全村123户农民,户户种植莲藕,是全县知名的莲藕种植专业村,1983年全村种植莲藕60亩,平均单产1000公斤,全年出售鲜藕和藕种6万公斤,纯收入25000元,户均203元。常兴乡刘楼村成为制粽子专业村,全村105户,有94户制粽子,产品销到确山、信阳等地,1984年全村制粽子收入35000多元,户均370元。金铺乡李庄养猪专业村、留盆乡前徐王庄、板店乡顾庄、金铺乡前张养牛专业村、三门闸乡三里庄村前马庄打鞋背专业村、董庙大董庄制瓦专业村、大章罗屯的编穴子专业村。还有运输、制砖、制粉等行业专业村,1985年全县专业村达64个,从业人口1万多人。

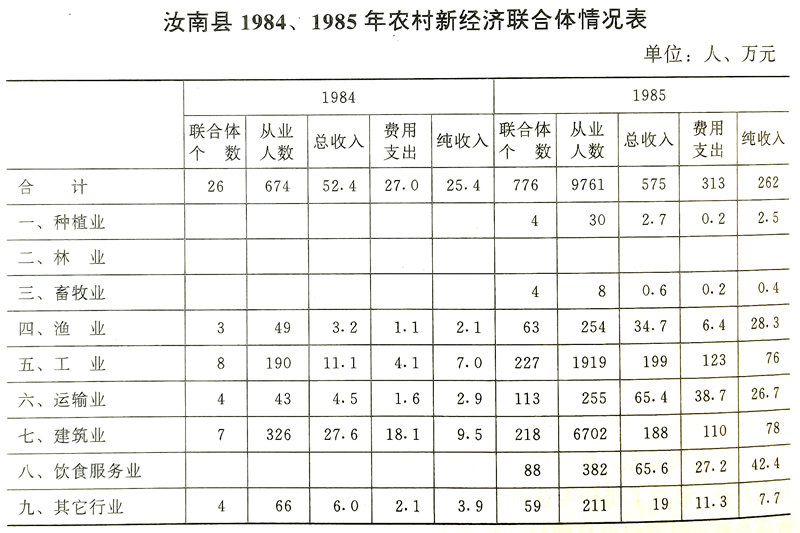

二 农村新经济联合体

农村新经济联合体是80年代以后在农村发展起来的新型经济形式,它是带有集体特征的私营经济联合体。农民看准了某项致富门路,因资金或经营力量不足等原因,2户或几户农民,自动组织起来,共同创办企业,共同经营1个或几个生产项目,利益共享,风险共担。

三里店乡南大吴村,几户农民联合办起手套厂,有机器6部,从业7人,月盈利1000元以上。张楼乡杨沟村韩四,联合其他6户农民,共同承包20亩水面,养鱼育珠,1985年收入9600元,平均每户1371元。