第三章 计划生育

第一节政策法规

1972年,县计划生育工作仅作一般号召,没有完整的政策和措施,1973年冬,县革委在红旗公社(现三里店乡)熊湾大队(行政村)做绝育手术试点,第二年春又提出“晚、稀、少”的生育原则。

1975年,提倡晚婚、晚育,并明确规定:干部、职工、城市居民男26周岁以上,女24周岁以上,农村男25周岁,女23周岁以上,方可办理结婚手续;凡不到晚婚年龄,未有办理结婚手续自行同居者,视为非法同居,按有关规定给予处罚;凡早婚生育子女,待其父母双方到结婚年龄后,方可报户口。并且一对夫妇只准生两个孩子,两胎间隔5年。1980年县革委规定奖励措施:凡自愿做绝育手术的干部、职工,在休养期间工资照发,视身体状况可延长假期,并奖励现金和补品;农村妇女在休养期间增发工分,同时发给一定现金或物质;凡育龄夫妇保证终身只生一个孩子,领取“独生子女证”并采取节育措施者,城市干部、职工在同等条件下给予优先提职、提干、转正定级及评模评奖,并且夫妇所在单位每月每人奖发5元独生子女费,其子女在以后上学、就业、入伍等方面给予优先照顾;农村户口独生子女,按成年人分双份口粮、宅基地、自留地,年末由所在大队发给一定物质奖品;凡自觉晚婚、晚育的国家干部、职工在政治、社会福利上给予优待;提倡男到女家落户,凡男到女家落户者享有同等政治待遇及一切法定权益。

1983年县委、县政府推行一对夫妇只生一个孩子,严格限制二胎,坚决杜绝三胎的措施,凡计划外生育二胎、多胎者,限期做绝育手术,给予一定的经济处罚和行政处分,并按规定向计划外生育夫妇征收多子女费。1985年2月,县委、县政府决定,计划生育执行三项制度,(一)计划生育合同制。(二)干部岗位责任制。(三)宣传技术所人员技术承包责任制。对依权谋私、徇私舞弊者给予党纪、政纪处分。是年12月,开始贯彻执行中共河南省委对安排二胎生育所作的规定:①第一个孩子经县以上计划生育技术鉴定小组鉴定为非遗传性残疾,不能成长为正常劳动力者。②夫妇一方为二等乙级以上残废军人或其他原因造成残废,生活确实不能自理者。③夫妇一方连续从事矿区井下采掘作业5年以上,只有一个女孩,且继续从事井下作业者。④夫妇双方为独生子女或夫妇一方为烈士独生子女者。⑤夫妇一方为少数民族,且只有一个女孩者。⑥夫妇一方系华侨,归侨,港澳或台湾同胞者。⑦结婚5年以上不育,女方年龄超过30岁,抱养一个孩子,怀孕要求生一个孩子者。⑧再婚夫妇一方生育过一个孩子的丧偶者,另一方系初婚或未生育者。⑨农村村民,男到有女无儿家落户,并赡养其父母者。⑩在深山区定居5年以上的农民及夫妇双方均在深山区定居5年以上的国家干部、职工,并继续定居者。⑪兄弟二人及二人以上只有一个有生育条件,其他兄弟均无子女且已丧失生育能力者。⑫夫妇一方,两代均为独生子女者。

第二节 节育技术

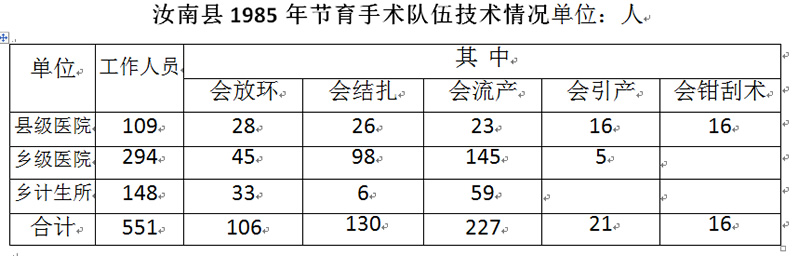

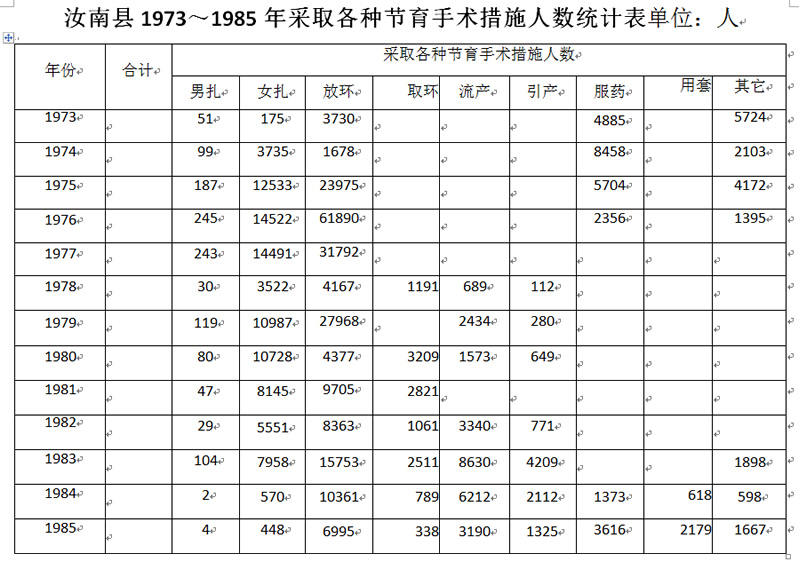

汝南计划生育工作开展初期,节育技术较弱,只有县医院可施人工流产手术。1973年,县内始做结扎手术。1984年,全县21个乡(镇)相继建立计划生育宣传技术所,宣传计划生育,培训计划生育业务技术人员。1985年,21个乡(镇)建立计划生育指导站20个,均能实施结扎、上环、透环、流产等节育手术,当年完成四项手术12300例。

第三节 节育成效

1975年以前,汝南计划生育工作比较落后,节育技术也较差,人口增长比例失控。“文化大革命”期间,平均年增长速度30‰左右,1971年增长率达49‰。1975年,全县始开展生育三胎以上结扎,生一、二胎上环的措施,并提出“晚、稀、少”的生育原则,有效地控制人口增长。1979年人口增长率下降到19.1‰。1980年开始,大力提倡晚婚、晚育,一对夫妇只生一个孩子,宣传计划生育工作,壮大技术队伍,全面开展四项节育手术。至1985年,全县计划生育率为98%,晚婚率为85%,节育率为92.43%,一胎率为96.95%,领独生子女证达8151人,领证率为29.7%,完成四项手术12300例,当年出生率9.46‰,人口自然增长率被控制到3.8‰。全县人口增长得到有效地控制,并趋向稳定发展。