第三章 劳动管理

第一节 工人队伍

建国前,汝南县工业落后,仅有几家私营商业和手工业,从业工人2200多名。1956年,县政府建立劳动科,劳动管理纳入正规,开始有计划地安排失业人员就业,以解决生活问题。1958年,全县在册职工6132名,1959年增加到8643名。此后,由于国民经济的调整,职工队伍逐步压缩精简,1965年全县职工人数下降到6495人。1966~1976年,各项事业发展缓慢,用人量小,每年平均增加新职工137人。1978年后,国民经济发展迅速,职工队伍壮大,1979年全县有职工9803人,其中全民固定工7800人,集体工2003人(招收新工人2777人,退休职工288人)。

1980年,开始推行一系列的经济体制改革方案,职工人数不断增加,1983年,职工总数达到13515人。1985年,全县职工有15511人,其中全民固定工13060人,合同制工155人,集体工2296人。在年龄结构上,40岁以下的职工占70%,40岁以上的职工占30%;女职工占18%。在文化结构上,初中以上文化程度的占84.9%,小学以下文化程度的占15.1%。

第二节 招工 知青安置

一 工人招收

建国初期,有手工工艺专长的城镇劳动力,参加木业社、铁业社、建筑社及其它集体所有制的合作社,按固定工对待。1956年招收工人2258名。1958年,在“大跃进”的形势下,全民所有制单位职工人数迅速增长,当年有工人6132名。1960年,招收大批农民进城做工,职工人数大大增加,全民所有制职工达到8912人,净增2780人,外地来县内招工23843人。1962年,推行“临时工,亦工亦农”两用工制度,精简固定职工2100人。“文化大革命”中,招工出现反常现象,大批城镇知识青年下乡务农,农村青年被招工进城做工。由于不讲文化程度,新招收的工人文化素质普遍偏低。1973年,对招工对象进行了政策性调整,招收的工人大部分是上山下乡的知识青年,城镇居民中下放到农村去的初、高中毕业生及批准免于下乡的知识青年,复员退伍军人等,当年有工人9383人。1975年,汝南县为外地企业单位输送新职工486人,县内招工293人。1983年,安置待业青年834人,集体工834人,招收全民工75人,技校毕业分配75人,复员军人203人,退休接班113人。1985年,改全民固定工为全民合同工,招收工人175人,集体工437人。

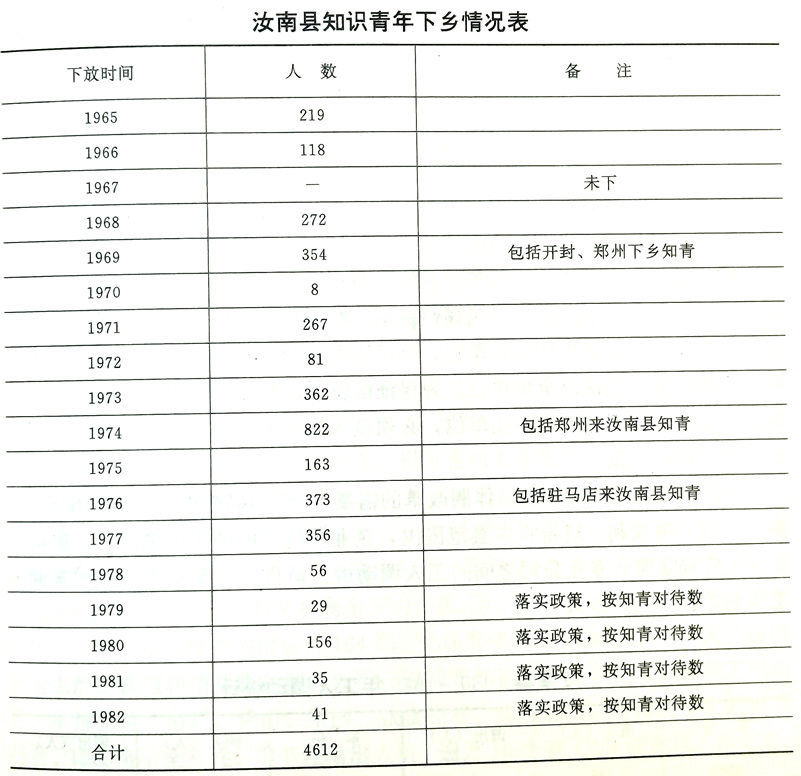

二 知识青年安置

建国初期,一部分知识青年通过升学、招工或参军等形式解决就业问题。随着城镇人口的增长,初、高中毕业生的就业成为突出问题。1958年,一部分城镇知识青年遵照毛泽东主席“上山下乡”的指示,去农村安家落户。1964年首 次进行政策性动员,共有219名男女青年下乡务农。1968年,知识青年下乡达到高潮,自愿下乡者受到欢送。1972年,动员县内青年下乡和接收外地知识青年4612人。1978年,开始安置下乡的知识青年回城就业。就业安置主要是通过招生、招工、参军和自谋职业等渠道进行。1980年,县政府拨款60万元,在陈冲农场兴办淀粉厂,先后安置知识青年197人。同年,县劳动服务公司创建,各机关、企业也相继创建基层劳动服务公司数十个,为城镇知识青年广开了就业门路。1982年,县知识青年中3165名被招工,170名升学深造,656名参加人民解放军,150名回城自谋职业,458名因不同情况被安置。1983年,汝南县知识青年安置工作结束。

第三节 劳动调配

自1980年开始,劳动调配是根据工人的实际情况及工作需要在单位间进行平衡调剂。目的在于使劳动力的数量、质量符合生产发展的需要。对夫妻分居确有困难的;独生子女的父母年老多病,身边无人照顾的;专业不对口,学非所用的及其它特殊情况,实行照顾性调动。在调动去向上,全民工进全民所有制单位,集体工进集体所有制单位。全民工可以调入集体单位,保留全民工身份,但集体工不允许进全民单位。为保证国营农、林、牧、渔等单位的职工稳定,不允许其职工进入企事业单位,必须调入的,需占用单位增人指标,并报地区劳动部门审批。

1985年,为适应城市经济体制改革的需要,县劳动局根据县内实际情况,给企业下放6项权利,规定在本县范围内,企业单位之间的工人调动,一律由各企业主管局负责,专业公司之间的工人调动由公司自行联系办理。1985年调出工人85人,调进85人。

第四节 劳动保护

50年代,县总工会负责劳动保护工作。1962年成立劳动保护委员会,具体工作由劳动科负责,主要工作任务是加强各种安全教育,协助处理工伤事故等。1979年,劳动局内设置劳动保护股。1980年开始,每年5月份定为“安全活动月”。为加强安全检查,落实安全措施,县直有关局委,各企业单位均成立了安全生产领导小组,工厂内车间班组确定了安全检查员,订立了文明生产制度。1980年,上级安全检查部门会同县总工会、卫生防疫站对接触尘毒的作业职工进行一次检查,应检职工417人,实检335人,占应检人数的80.3%,检查结果无发现职业病,防尘防毒工作达到上级规定的要求。

1985年,对全县企业单位进行两次安全生产大检查,重点抽查8个单位,查出不安全隐患44起。截止到1985年底,共发生6起伤亡事故,对出现事故的建筑公司、房建公司等单位,进行了罚款处理。

第五节 劳务输出

1979年,农村实行联产承包责任制,农村中大量的劳动力从单一的种植业中解脱出来,出现大批剩余劳力。全县67万农业人口中的33万劳力中,长年富余37000人,季节性富余87700人。根据县内人多地少的实际情况,只有把劳务输出作为“起步产业”,走劳动力“外部流转”的路子,才能使农民尽快脱贫致富。1980年3月成立由劳动、计划、农经委、妇联会、共青团等部门组成的劳务输出领导小组,并设立劳务输出公司,全县20个乡相应建立分公司,由1名副乡长兼任经理,统筹全乡剩余劳力。县、乡、村积极为劳务输出提供信息和物资,并举办各种类型培训班164期,受训青年农民4330人。劳务人员输出分为生产经营型和消费服务型两大类,包括同外地合作经营企业、承包工程项目、承包土地、窑厂、荒山、果园、饮食经营、修理加工、运输及文化艺术等行业。1985年,全年性、季节性输出人员,遍及10个省(市)和地区,在北京、广州、深圳等大中城市和工矿区,从事30多种行业。