第五章 贸易市场

第一节 集市贸易

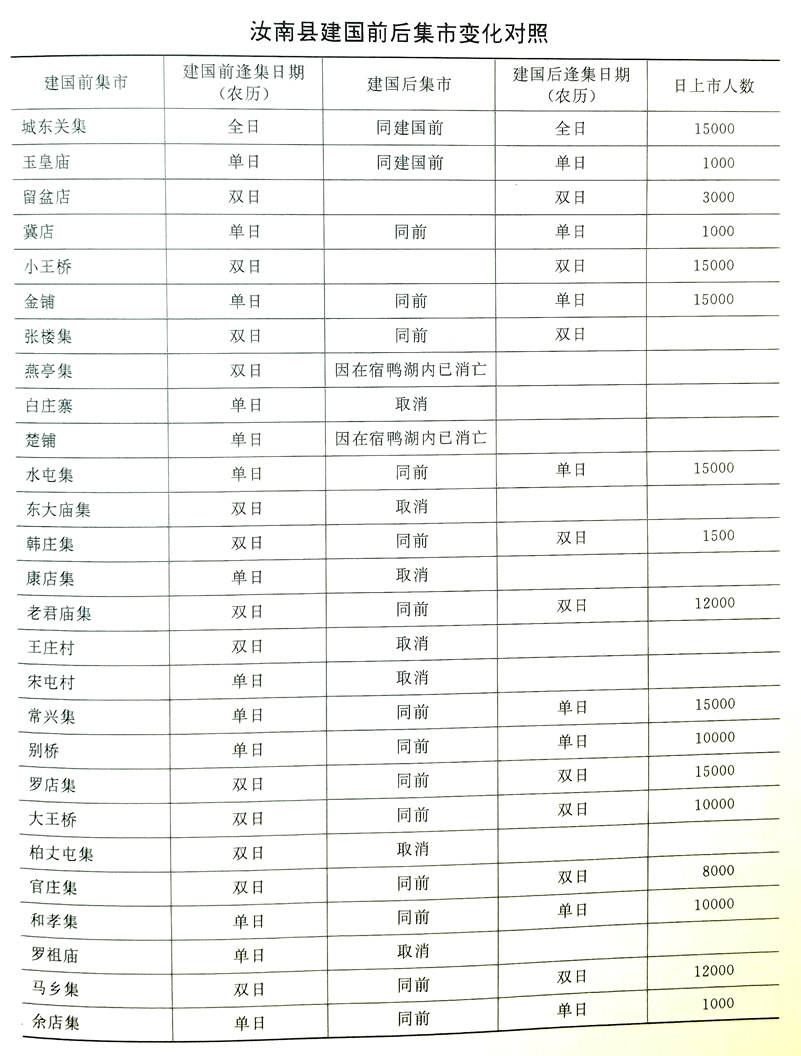

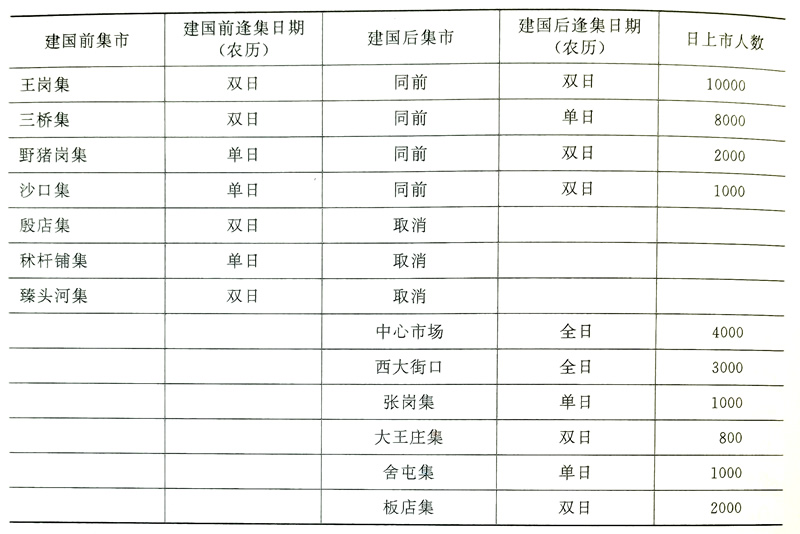

建国前,县境内有较大集市11个。有城东关、金铺、楚铺、王桥、玉皇庙、王岗、和孝店、马乡、官庄、水屯、韩庄等,除这些较大集市外,另有小集25个。分为双日集、单日集。集市贸易对发展生产和服务生活发挥了重要作用。但由于官兵、劣绅、流氓等横行街市,敲诈勒索,致使市场混乱,集市萧条冷落。

建国后,人民政府设立专职机构,加强对贸易市场管理。集市贸易日趋活跃。由于水利和交通建设等因素。集镇时有兴废。兴建宿鸭湖时,因楚铺、燕亭集位置处在湖内而废。到1970年,县境内实有集镇28个。

50年代中期,集市交易,购销两旺。1953年,全县集市商品零售额为1264.8万元,占社会商品零售额的66.2%。1958年,农贸市场关闭。1961年又开放,实行自产自销,市场复现繁荣。“文化大革命”时期,多数市场关闭,城乡物资交流中断,群众的生产、生活都受到一定影响。

1980年以来,集市贸易迅速发展,场地不断扩大,上市品种增多,成交额成倍增加,呈现一派繁荣景象。1981年,外地商品上市70多种,本地土特产品上市30多种。全县集市贸易成交额达2446万元,其中农副产品成交额达2247万元,仅大牲畜成交25811头,成交额1092万元。由于生产的发展,人民生活水平的提高,肉食、蛋类的成交额逐年增长。

贸易市场的发展与繁荣,城、乡集市贸易市场不断增加扩大。城关市场在60年代有两道街,1984年,发展到6道街。并发展有早行、夜市,扩大和设置粮油、蔬菜、鸡鱼、肉蛋、竹木、百货等专业市场。1982年至1985年,县城关投资13.7万元,建起2449平方米的钢柱玻璃瓦顶棚市场。全县共扩大交易场地35处,占地69700平方米,建顶棚市场214间,3228平方米。

第二节 物资交流会

物资交流会,俗称古庙会。县境内古庙会历史悠久。庙会名称很多,有南海观音庙会、天中山庙会、龙王庙会、老君庙会、天仙庙会、天爷庙会、2月2日庙会、3月3日庙会等59种。庙会一般利用农闲季节,邀请大戏两台或三台,会期一般4天,会中有舞狮、高跷、杂耍等民间文艺节目,也有在会期中放焰火助兴的。庙会交易范围很广,客商从四面八方云集,北有许昌、临颍、洛阳、项城、鄢陵;西有确山、驻马店;东有新蔡、平舆、阜阳、界首;南有潢川等一带商民纷纷来此赶会,经营各种商品,农民也趁会期出售农副产品及购买生产和生活资料。赶会人数多者万人以上,少者数千。建国前古庙会为地主豪绅把持,以捐助大会为名,向群众勒索粮款,中饱私囊。信男善女成群结队烧香拜佛,也有人借赶会之机聚众赌赙。

建国后,人民政府为恢复和发展经济,利用古庙会形式,进行物资交流。较有名的是城关农历二月十九日南海观音庙会,会期10天。会上客商云集,京广百货、日用杂货、生产工具,应有尽有。每日赴会人数多达数万。会中工商行政管理、税务等有关部门,有组织有计划地安排交易场所,各行各业分行就市,参加经营活动。国营商业及供销合作社积极参加交易。1952年城关利用8月15日古庙会,6天成交额达42.93万元。上蔡、信阳、驻马店、确山、正阳、罗山、郑州、洛阳等16个代表团参加大会,会上仅芝麻一项成交达15万多公斤。1956年,全县利用古庙会形式进行物资交流的有73处。

三年经济困难时期和“文化大革命”中,古庙会物资交流形式被列为“四旧”取消。

1978年后,随着开放集市贸易政策的落实,全县各乡镇相继恢复物资交流大会。1985年,全县组织物资交流会达35场次,会期有大戏2~3台、电影、杂技等文艺活动助兴,参加人数100万人次。外地商人积极参加经营活动。据统计,时有外商和当地工商业者1365多户,其中国营26家、供销社36家、工业企业83家、镇直企业20多家、当地商户900家、外商户100余家、其它近200家。参加交流的商品有日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、化工原料、油漆染料、中西药品、土特产品、化工产品、干鲜果品、牛驴骡马、鸡鸭鱼鹅、生产资料等主要品种90多种。是年,总交易额为470万元。会期间由农艺师、工程师等技术人员组织的科学技术咨询服务,接受咨询2000多人次,发布产品信息和商品信息500多条,散发科技材料200多份,为沟通城乡物资交流,促进工农业生产,活跃市场,传递工商业信息起了很大作用。