第三章 商品购销

第一节 粮油购销

一 粮食交易

清末和民国年间,粮食交易主要靠私人粮行、粮栈和粮贩进行。

建国前,汝南县粮行、粮栈234个,分布在城关、马乡、和孝、常兴、官庄、水屯、王桥、楚铺、罗店、金铺、留盆、老君庙、康店等27个集镇。仅城关就有粮行108家,乡镇粮贩400多户,粮食年吞吐量700多万公斤,芝麻20多万公斤。农民到市场卖粮,由粮行“斗把”按质作价。成交后斗把收取5%的交易费(买2卖3)。市场交易以“合、升、斗、石”为计量单位,交易时,将粮食倒入“升”或“斗”中,用刮板刮平为满,过秤时,只要秤杆抬头即为秤足。交易价格,早晚市价不同,随行就市,忽高忽低,极不稳定。粮行盘剥花样甚多,大斗进,小斗出,“出九进十一”。新粮上市时,囤粮户和粮行、粮栈勾结一起,压低粮价,大肆购进,待青黄不接时,高价倾销。民国31年(1942年),每斗小麦0.8元~1元,次年每斗3元~3.5元,掺沙兑水,以假充真,苦害农民。

建国后,党和政府采取各种措施,对一些私人粮行抢购套购粮食、囤积居奇、哄抬粮价、扰乱市场的行为,加强管理。城乡(集)建立粮油交易所,由国营合作社大量收购粮食,外商购粮由交易所批准,到指定粮行代购,不准随便购粮。1950年,全县共交易粮食150多万公斤,油脂油料交易80多万公斤。同时对私人粮行进行整顿,将百余家合并为23家,实行征税、限价交易,为国家代购代销。1953年,统购统销后,取销私人粮行,建立国营粮食商业。全县固定交易所24个,流动的12个。1978年后,放宽农村经济政策,允许集体、个人收购、贩运粮食,且不受区域限制,城乡粮食交易市场日趋活跃。1985年,全县除合同定购外,各种形式粮食交易2600万公斤。

二 粮油征购

(一)粮食征购

1953年,汝南县对农村余粮户实行粮食计划收购,国家严格控制粮食市场,严禁私商经营粮食。

按照国家统购统销政策规定“多余多卖,少余少卖,不余不卖,缺粮供应”的原则,对农户划分余缺界限,扣除种子、饲料和口粮标准后,落实统购统销任务,统购粮食占余粮80%左右。1953年,全县完成统购粮食2410多万公斤。由于牵涉面大,缺乏经验,对每个农户的粮食产、销、余情况掌握不准,不同程度地影响了农民的生产积极性。1955年春,对粮食征购实行定产、定购、定销的“三定”政策,统购后仍有余粮的可以自由处理,增产不增购,根据国家需要,必要增购时,其数量不超过增产部分的40%,对受灾减产户,可根据灾情适当减购、免购或统销。是年,全县定产14100多万公斤,定购1800多万公斤。余粮户75575户,占农户的74%;缺粮户16999户,82800人。定销粮食396万公斤,全县完成征购4215万公斤。1957年10月,在“三定”的基础上,实行以丰补欠。1958年,粮食获得中等收成,但由于受高指标,高征购,浮夸风的影响,收购过多,人民生活出现困难。1959年和1960年,全县遭受自然灾害,粮食征购任务透底,群众口粮不足,生活艰难。以后实行国民经济调整,从集体耕地中分给农民一部分自留地,解决群众口粮不足问题,稳定了农民情绪,粮食生产逐渐回升。1962年,全县收获粮食11107.5万公斤,人均占有粮食223.6公斤,征购完成2673万公斤。1964年定购任务下降到2306万公斤。

1965年,国家实行粮食征购一定三年不变的政策,灾年减当年任务,基数不变,重灾年口粮、任务双减,丰产超产超购,加价奖励,超产部分一半奖励物资,一半加价30~50%,先购后留,只购不销。全县1966年至1970年,年均完成征购2369万公斤,比原定任务多完成19万公斤左右。1971年,粮油征购为一定五年不变,超购任务一年一定,粮食超购部分给农民加价30%,鼓励农民增产多卖。全县原定粮食基数2350万公斤,调整为2625万公斤。1979年粮价提高20%,对超购部分在此基础上又加价50%。1981年,实行粮食购、销、调拨包干,钱粮挂钩,定额补贴的办法,是年,全县粮食总产28348万公斤,粮食包干任务(征购)2131.5万公斤,完成1748万公斤。

1985年,实行合同定购,一定一年,合同定购的粮油,国家按“倒三七”比例计价(三成按原购价,七成按超购价),定额以外的粮油可在市场自由交易。是年,夏秋两季完成合同定购粮食6003.5万公斤。

(二)油料收购

1953年,油脂油料由国家指定国营商业、粮食部门有计划的经营,任何部门或个人不得经营。农村食油除留够种子,每人食油1~1.5公斤,其余全部统购。1955~1959年,统购入库132~342万公斤。1961年根据上级政策,完成征购后,自行处理。1961年至1970年,征购任务87.5万公斤,10年中只有1964、1966、1967、1969、1970年完成任务。1973年后,实行一定三年不变,收购油脂油料,加价20~50%。食油留量,贡献大的增到2.5公斤。1979年完成151万公斤。1980年后,改变了限种限购措施,随着种植结构的调整,油菜面积扩大,1985年,全县完成油脂收购866万公斤。

三 粮油供应

(一)农村统销

50年代初,汝南县农村缺粮户的粮食供应,一般是从外地调入后发放救济粮及通过市场调节,组织收购等办法解决。1953年实行统销时,凡扣除种子、饲料、口粮后,人均口粮每天不足0.5公斤者,给予统销。1955年“三定”后,逐步推行粮食定销制度,每年统销后即核对销量,根据实际缺粮数,下达统销指标。一般保证每人每天0.5公斤,烈军属、五保户适当照顾。

随着农村家庭联产承包责任制的实行,粮食产量逐年增加,统销粮逐渐减少。

(二)城镇粮油供应

建国初,粮食未实行统管,城镇居民和机关团体行业用粮用油均在市场购买。1953年实行粮食统购统销政策后,对城镇居民和机关团体、实行粮油计划供应。1955年,实行口粮按人分等核定,节约归己。食油供应根据油料生产情况,时增时减,一般供应油,职工每月4两至1斤,市民2两至半斤。工商行业用粮按户分类计划供应,城镇牲畜饲料用粮分类定量供应。口粮按从事行业和不同工种,分特种体力劳动、轻体力劳动、机关企事业职员及其他脑力劳动、中学生、市民、儿童等26种。1980年,供应比例,是粗细粮搭配供应,粗粮占20~30%。自1981年开始,随着粮食生产的发展,取消了粗粮搭配细粮的供应办法,全部供应细粮。粮食商业部门,还开展食品经营。

1953年,实行粮食统购统销后,对工商业行业用粮一直由粮食部门供应。一是食品业(糕点、熟食),主要采取收粮票和免收粮票两种办法供应。1980年以来,除国营食品业继续凭粮票供应外,其它全部实行议价供应或市场调节的办法。二是副食、酿造业(制作豆芽、豆腐、酱油、醋等),供粮数量无固定标准,一般需用粮时,以高于平价低于市场价格供应。三是工业用粮,如酿酒、制药、科学试验用粮等,供应方法采取用粮单位造计划,上级主管部门批准,用粮指标由当地粮食部门供应。国家机关团体,国营和城镇集体事业单位的役畜、种畜、奶牛饲料、猪场的饲料,由本单位编造计划,经主管部门批准,由粮食部门供应。

四 粮油调运

建国初期,汝南县粮油调运的主要交通工具是人力推车、架子车和畜力马车、太平车,汽车很少。1949年,县城有马车27辆,架子车150辆,手推木制单轮车830辆,分布城内四家,即竹竿巷车场,细粉巷车场,西大街公义车场,鼓楼街公记运输车站。运输路线是汝南至驻马店。1974年,粮食局筹建汽车队,1984年有汽车6部,负责县内外的粮食调运。第一个五年计划期间,全县粮食调出9477万公斤,调入4572万公斤。1964年调出603.5万公斤,调入558万公斤。1977年粮食调出1431.5万公斤,调入6808.5万公斤,油料调出45万公斤,调入4.5万公斤。调运中,为了减少运转环节,征购入库前,合理摆布网点,选用合理的运输路线,缩短运输里程,县跨境设有驻马店、确山县刘店、上蔡县黄埠、正阳县寒冻、三头铺等仓库,每年2500~5000万公斤。在入库时采取随征外调、就地收购、就地调出的办法。为使粮食安全外调,县粮局设有储运公司,建立严格的规章制度,调前经过检验,达到收发手续齐全、数量准确、质量合格、包装牢固的标准。1985年,全县粮食调出6162万公斤,调入42万公斤,油调出583万公斤。

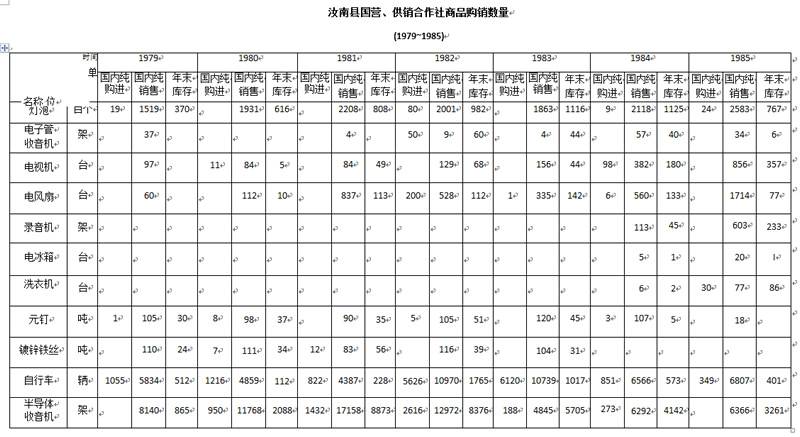

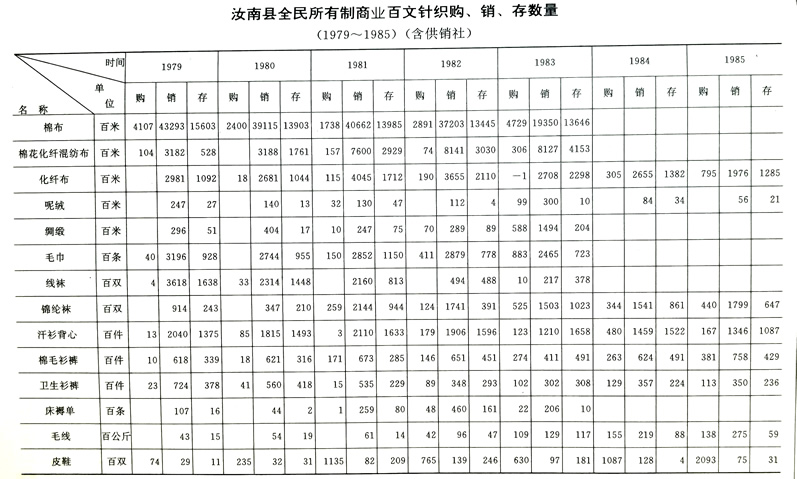

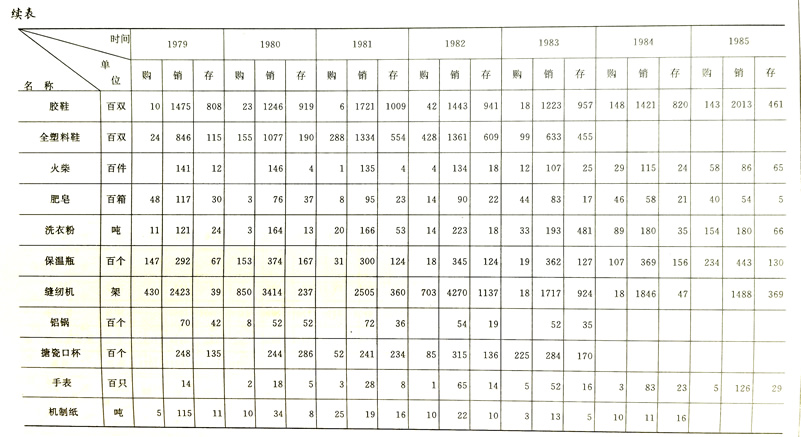

第二节 日用工业品购销

一 购进

建国初期,国营、合营商业尚处初建阶段,城乡物资交流商品,仍由私营商业经营。在国民经济恢复时期,对私营工商业者采取“加工、订货、贷款、收购”等形式,鼓励其积极购回针织布匹、日用百货、烟酒副食、竹木家具等,以满足城乡需要。后,供销合作社、县贸易公司、百货公司、花纱布公司、烟酒专卖经营处先后建立。当时多是购进些工业品和土特产品。工业品购进,按行政区划,统一由专业公司分配。供销合作社和贸易公司以收购粮食、麻、油、猪、牛、羊、蛋、鸡、煤油、食盐、食糖、粉条、粉面、条编、小件农具等商品为主;花纱布公司以收购棉花、土布为主;专卖经营处以销烟酒为主;百货公司经营针织布、鞋类、肥皂等商品。由驻马店、确山二级站中转购进。1958~1960年,由于“左”倾错误影响,加上三年自然灾害,忽视了计划管理平衡,使商品购、销、调、存之间的比例关系失调,造成货不对路,商品积压的现象。

中共十一届三中全会后,改变流通体制,缩小物资计划调拨范围,实行多渠道商品流通,对购进计划商品和计划外商品,分别采取统购统销、计划收购、合同订货和临时选购四种形式组织货源,打破行政界限和经济体制界限。县公司、基层供销社,都可到全国各地二级站进货,也可产销挂钩,直接到厂定货,货源充足,花色品种多样,市场繁荣。对采购员实行品种、数量、价格、到货时间责任制,有效地防止了盲目进货致使商品积压的现象。1985年,县五金交化公司先后从上海、天津、安阳购进自行车、收音机、电视机、录音机、洗衣机、电风扇等大批短缺商品,满足了市场需要。县供销社于1983年至1985年,直接到厂购进河北省宣化的碳胺、湖南省岳阳的尿素、宁夏银川市的磷肥、山东省青岛的啤酒。

二 销售

建国后,国民经济恢复时期,县内仅供应一般日用工业品。1954~1955年供应有少量缝纫机和自行车。随着农业生产的发展,人民生活水平的提高,国营商业迅速发展,供销合作社也日益壮大,自行车、手表、收音机销售量逐渐增大。棉平布、斜纹布、床单、线袜、热水瓶、肥皂等,已为城乡广大群众生活必需品。

1958年后,由于“大跃进”和三年自然灾害的影响,工业品生产下降,市场供应紧张,加之国营商业独占市场,流通渠道单一,商品由选购变为抢购,或“走后门”购买,国家对生活必需品,如香皂、火柴、热水瓶、名牌自行车、缝纫机等实行凭票或高价供应。后经调整,到1963年,工业品供应始有好转。“文化大革命”期间,工业品生产下降,市场供应再度紧张。

1978年后,实行以国营商业为主导,多种流通渠道,多种经营方式并存的商业体制,大力扶持发展集体商业和个体商业,呈现出国营、供销、集体、个体多家经营、互相竞争、共同发展的局面。1982年,全县仅集镇开业经营的个体商户有1767家,从业人员2713人。商品销售量大幅度增加,品种也日益增多。收音机、手表、自行车、缝纫机已成为家庭不可缺少之物。农村实行家庭联产承包责任制后,群众收入增加,购买力增强,由原来购买一般商品,开始向名牌商品发展,绦纶、毛呢销售量增大,名牌自行车、收录机、彩色电视机、洗衣机供不应求。1985年,主要商品如缝纫机、收录机、洗衣机销售9510台,自行车6807辆,电冰箱20台。

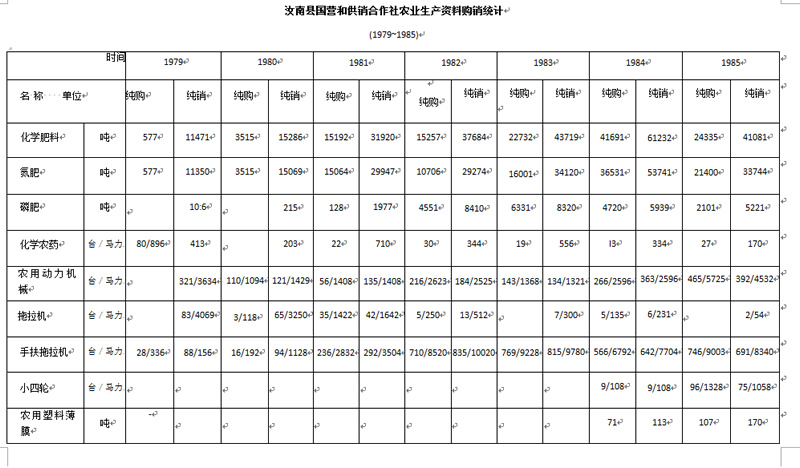

第三节 生产资料

一 中小件农具

1954年,县社和基层社都建立了生产资料门市部,以供应农业生产中需要的商品。如犁铧、犁面、铁锨、镢头、镰刀、鞭竿、扫帚、皮套、麻绳、桑杈、斧头、锄、锛、筐、篓、蒲席、化肥、农药、农药机械等小件农具。根据生产需要,这些小件农具由基层供销社组织铁木业、编织业、生产合作社加工,就地供应,多余部分互相调济。犁面、犁铧、车川、车轴、锅的供应以城南关三里店的炉房翻砂厂生产的产品为主;编织、木制产品供应以城关竹木厂、留盆乡的竹制农具、木制农具为主。到1957年,全县共销售中、小件农具4.4万多件,其中木、竹制品2.7万件,铁制品1.7万件。1980年后,小件农具多由个体商贩经营,供销社只少量经营。

二 化肥、农药

50年代中期,县供销社只经营硫酸铵、硝酸铵两种化肥,以后陆续销售尿素。60年代,国家规定交售经济作物和派购物资奖售化肥,化肥销量大增。70年代,推广磷肥。1980年,化肥需要量渐增。农业生产资料公司的基层供销社派出采购员,四出积极组织货源。1985年,全县共组织供应化肥4108.1万公斤。

1953年,县内始用农药,开始只有“六六六”粉剂,以后陆续供应滴滴涕、波尔多液、“1059”、“1065”、氟矽酸、敌敌畏、敌百虫、乐果、“3911”、呋喃丹、辛硫磷、五氟硝基苯、多菌灵等10多种。1985年销售农药17万公斤。

三 新式农具

1951~1953年,以贷款、赊销的形式销售“解放牌”水车、七寸步犁和八寸步犁。1955年,销售水车45部。以后陆续供应双轮双铧犁、耘锄、锅拖机、煤气机。70年代塑料薄膜已用于棉花、瓜菜育苗和蔬菜大棚生产。“解放牌”水车在70年代被电动机水泵所代替。随后,喷灌机浇地增多,锅拖机、煤气机被淘汰。

60年代,手扶拖拉机有少量经营,它能耕田、打场、运输,又可作动力磨面、轧花、榨油。后因其小巧灵活,一机多用,销量增加很快。1970年销售8台,1975年达177台。1980年后,农村实行家庭联产承包责任制,小手扶拖拉机销售更快,仅1985年就销售691台。

第四节 肉食品 副食品

一 肉食品

建国前,肉食品均由私人经营,猪肉、牛肉、羊肉等一般由屠户走乡串户购销,或通过市场购销。鸡、鸭、鹅、鲜蛋多为农民自产自销。

1952年,县成立食品公司后,开始经营猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、鲜蛋等鲜活商品。1953年,随着对私营工商业改造,区政府所在集镇亦建食品站,是年全县生猪存栏2.64万头,除县内销售外,还销往信阳、武汉等地。1958年,取消农户私养,全部转入公养,集中办“万头猪场”,因管理不善,致使生猪大量病死,出栏生猪减少。1959~1961年,肉食供应紧张,实行凭证计划供应和高价销售。1961年贯彻国民经济调整方针,恢复农民家庭副业生产后,才有所好转。为保证市场供应和完成出口任务,并兼顾国家、集体、个人三者利益,1962年,对生猪、羊、蛋派养派购,食品经济部门与生产队签订交售合同,定期组织收购,对交售猪、羊者,奖给适量的粮食、化肥等紧缺商品,鼓励农民多养多售,生猪生产得以较快的发展。1964年社会存栏生猪达84447头,1965年,不但肉食、鲜蛋供求矛盾缓解,且有部分出口。

“文化大革命”时期,农村家庭副业生产和城乡个体商贩经营受到打击,上市肉食、鲜蛋等商品价格受到限制,不准私人屠宰,强调外贸部门单家经营,肉、鲜蛋供应再度紧张。1978年后,恢复农民家庭副业生产,生猪生产得以充分发展,农村户户养牛、猪、羊、鸡,出现许多养牛、猪、羊、鸡专业户。1971年,全县大牲畜除出售和屠杀外,尚存栏81095头。随着改革开放政策的贯彻执行,猪、牛、羊肉、家禽、鲜蛋大量上市,国营食品经营部门和私人互相竞争,市场繁荣。1985年肉食品销售额达487万元。

二 副食品

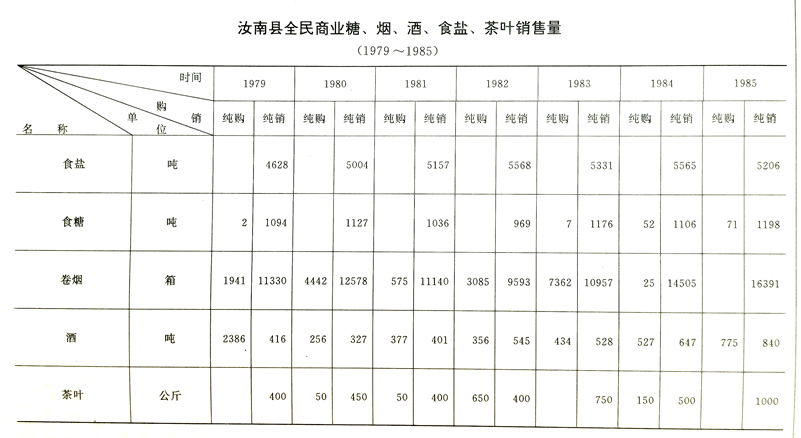

建国前,烟、酒、糖、食盐等副食品由私人经营,抗日战争时期,常因交通受阻,食盐供应缺乏,农民往往用30~50公斤粮食换1公斤食盐。1951年,县成立糖、烟、盐专卖处,随又组建供销社,国营、集体、个体商业共同经营副食品以满足市场需求。1958年,由于“左”倾思想影响,个体商贩被取消,集体商业、供销商业都过渡为国营商业,副食品由糖烟酒公司、基层商业店部经营,食盐、红糖、白糖为计划调拨,烟、酒等自行采购。1959~1961年后,取消高价商品。“文化大革命”中,副食品供应又一度紧张,中共十一届三中全会后,随着市场的开放,副食品经营网点遍布城乡,品种不断增多,货源日益充足。1985年,国营、集体、个体经营副食品的商家达4390户。销售额达1444万元。

第五节 物资供应

一 煤炭

建国前,县境内有私营煤炭行,供烘炉、锻、铸造业使用。1950年以后用煤逐渐增加,除正常民用煤外,生产单位用煤需要编造煤炭计划,由县物资局按计划供应。1978年后,随着工农业生产的发展,城乡人民生活水平逐步提高,居民大量烧砖瓦兴建房屋,用煤量大幅度增长。1984年纯销售3707.2万公斤,1985年达4656.7万公斤。

二 金属材料

县境内供应的金属品种有黑色金属和有色金属两种,黑色金属有生铁、钢铁、钢材、铝材。钢材有线材、中厚钢板、硅钢片、无缝钢管。有色金属有含铜板、锌、锡等金属。1961年金属材料销售额4万元,1966年为7.2万元,1976年达到66万元。各种钢材长期以来都是按计划供应。1980年以后,实行计划内和计划外两种价格放开供应。高进高出,稍有盈利。1984年,汝南县销售生铁31.9万公斤,钢材172.1万公斤,有色金属2900公斤。

三 机电产品

县境内经营的机电产品,有统配机电产品,二类机电产品和三类机电产品。统配产品有汽车、电动机、气锤、车床、风机、工业锅炉等。二类和三类机电产品有工业轴承、电焊、各种开关、仪表、磨具、刀具、丝锥、牙板、高压线、照明用线等。1978年前,机电产品的供应基本上是计划调拨集中管理。1979年以后,绝大部分机电产品都通过市场调节敞开供应。为了扩大货源,金属部门积极派人到北京、上海、天津、广州订货。1982年销售额60万元,1985年销售额达93万元。

四 建材

建国前,市场上销售的建筑材料仅有木材。木料大都为本地乡土树,由木料行边收边卖,自由出售。木料行大都兼营竹木、竹畚等竹器。

建国后,县境木材经营分国家经营和市场自由交易两种,国营经营的木材由国家调拨分配,销售按县计委分配计划供应。水泥、砖、瓦、玻璃、油毡一般由经营单位边购边销。木材品种有圆木、方木、檩条、杉条及木材加工制品、胶合板等。多由湖南、广西、江西、云南、吉林、黑龙江购进,另外,也有少量进口木材。出售的水泥,有县内老君庙水泥、确山秀山水泥、新乡水泥等。油毡是西平、漯河等地产品。砖、瓦都是本地自产。1985年销售水泥792.9万公斤,石灰660.5万公斤,砖8500万块,瓦819万块,油毡7213卷,玻璃1214箱,木材4869立方米。

五 化工产品

县境内经营的化工产品有轮胎、三角带、传送带、输水管、氧气管、乙炔管、硫酸、盐酸、冰醋酸、烧碱、工业化肥、氯酸钾、氯化钾等。

六 石油

民国11年(1922年),县境内有“美孚”公司和“亚细亚”公司分支在汝南经营,名为“仁大”石油公司。民国18年(1929年)城内经销煤油的有二、三十家。抗日战争时期,经营户减少,到民国38年(1949年)仅剩二、三家经营。

建国后,人民政府设“豫通商店”经营煤油。随着工农业生产的发展,动力机械的增多,经营品种由煤油扩大到汽油、柴油、润滑油等。1958年后,县建立2个50立方米的立式储油罐,有储油瓦缸30个,铁油桶300个。1963年又兴建占地2954平方米的油库区,高、低压卧式油罐52个,返油房1座,汽油储存库1座,润滑油储存房1座,装半机械化、机械化输油装置3个,全库区可容量为200万公斤,年吞吐量1100万公斤。1985年销售汽油187万公斤,柴油523.1万公斤,润滑油28.8万公斤,是1965年的50.5倍、6.3倍、9.6倍。

第六节 农副产品、废品收购

从1952年开始,国家对农副产品收购采取统购、派购、换购、议购等形式,对粮、棉、油一类物资实行统购加奖售,对猪、羊、禽、蛋二类物资实行派购加奖售,对牛、羊皮等农副产品实行收购加奖售,国家拿出一部分群众需要的日用工业品换购农副产品。80年代后,农副产品品种、数量大增。

一 棉花收购

1955年棉花统购前,农民交售“爱国棉”后,允许棉花上市交易。统购后,停止自由买卖。为发展棉花生产,国家(供销社为代表)与产棉社、队签订预购合同,发放预付定金,供植棉队在棉花生产过程中购买化肥、农药、农械等物资。超交皮棉可以多留,并奖励粮食、布证、化肥等。70年代后,对棉花多次提高收购价格,调动了棉农生产的积极性,棉花产量持续增长。1980年、1985年分别收购棉花52.37万公斤、87.5万公斤。

二 烟叶收购

建国前,县内烟叶生产很少。1953年,只有少量种植。60~70年代有所发展,进入80年代,随着工农业生产的发展,烟草种植面积逐年增加。1980年种植6163亩,总产54.52万公斤,1985年种22828亩,总产251.14万公斤。

三 土特产品收购

1953年供销合作社收购中药材、条编(条筐、竹筛)等,以后收购品种逐年增多。收购野生品种根茎类30种,果类60种,全草类36种,叶类24种,树木皮种类11种,动物类39种,加工类11种。收购品种分别为半夏、三棱、香附、花粉、首乌、藕根、百合、芦根、薤白、生姜、水慈菇、龙胆草、野生地、白头翁、土三七、茜草根、藕节、白茅根、高陆、土黄芪、天冬、麦冬、王不留、苦丁香、金桔、白吉利、桃仁、苍耳子、柏子仁、枸杞子、无花果、马头芩、苏子、皂角、女贞子、蛇床子、地子、半枝莲、马齿苋、翻白草、夏枯草、蒲公英、柒苏、柴花地丁、谷枯草、菌陈、益母草、大蓟、旱莲草、荠菜、仙桃果、翟麦、乌敛梅、龙葵等50多种。家种品种有党参、生地、白芍、白术、二药、元湖、苏柱、冬花、丹皮、红杏、薄荷、银花、枝子、大茴、只壳、牛子、瓜姜、荆芥、穿心莲等20多种。1956年,仅药材“半夏”就收购3.5万公斤。

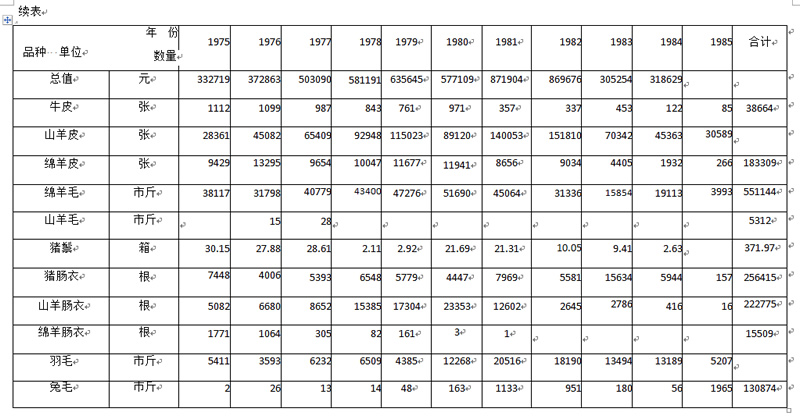

林产品类有蚕茧,畜产品有牛皮、羊皮、毛、蛋、杂骨等以及苇席、红麻、红薯干、粉条、粉面、粉渣、蜂蜜等。

四 废品收购

1952年,供销社开展废旧物资回收业务,收购杂铜、烂铁、废铝、废锡。收购数量不多。1956年后,收购种类增多,破鞋、碎布、旧棉絮、麻绳头、废橡胶鞋、废纸、酒瓶、碎玻璃、杂骨等都进行回收。1957年,县废品收购总值16.9万元,全县人均0.33元,比1953年增加12倍。“大跃进”和“文化大革命”时期,废品收购减少。80年代以后,物资、供销系统对废品回收很重视,利用小商、小贩游乡串户收购,收购废品数量逐年上升。

第七节 对外贸易

一 出口商品

汝南县生物资源丰富,农副产品有芝麻、黄豆、粉面、蜂蜜等,家畜家禽有猪、鸡、鸭、鹅、羊等。早在明清时期,就有私商经营,陆运汉口,再由水路销往国外。

建国后,由基层供销社收购或代购出口商品,集中到县,通过主管部门外调出口。50年代,出口商品主要是生猪、猪鬃、药材、皮革等。当时生猪系当地品种,发展很慢。1954年至1958年,先后4次引进“约克夏”、“巴克夏”、“苏大白”、“湖南沙子岭”等优良品种18头,杂交繁育,发展很快。1962年,出口至香港良猪6938头。1963年3月,省经贸厅确定汝南为活猪出口基地县。1962年至1984年,共出口活猪122217头,年均出口5313头,出口总值2.2亿元。家禽从1969年至1972年,出口香港良种肉鸡4万余只。芝麻、小磨香油是汝南县特产,建国前由私商经营,经驻马店运至汉口、北京、天津、南京、上海,再销往德国、英国、荷兰、美国、日本等。1953年,由县贸易公司销往天津100万公斤。1978年以来,土特产品、轻工产品相继进入国际市场。汝南县通达鞋厂生产的绣花女布鞋、翻毛男皮鞋等,汝南县工具厂所产的剪刀、多用钳,县胶木电器厂所产的吊灯头,远销加拿大、印度、马来西亚、伊拉克、伊朗、香港、澳门、日本、西德、英国、美国、芬兰、意大利、科威特、沙特阿拉伯、丹麦、哥伦比亚、墨西哥、委内瑞拉、秘鲁、加纳、泰国、古巴、莫桑比克、朝鲜、瑞士、西班牙、南斯拉夫、巴西等55个国家和地区。全县外贸出口商品已发展为10多类,50多个品种。

二 进口商品

从1954年开始,由省、地外贸部门负责办理进口业务。主要进口国外先进技术设备和国内短缺物资,为发展地方工业、农业、科研等各项事业服务。到1984年共进口5种商品,即良种猪、良种鸡、汽车、化肥、小麦。进口的良种猪有苏联、英国、丹麦、美国的共315头,其中母猪78头,公猪237头。从日本进口良种肉鸡1000只。从日本、罗马尼亚、西德进口汽车12辆。化肥是日本的“尿素”,丹麦、美国、西德的复合肥,1973年到1985年累计进口化肥771.6万公斤。小麦由加拿大、美国、澳大利亚购进,1978~1985年共购进799.1万公斤。

第八节 储运

一 仓储

建国初期,国营商业利用民房临时存放商品。1953年,商业系统先后新建和改建一批商品库房。1956年后,商业局分别修建百货、食盐、花纱布、医药、酒类、卷烟、食糖和石油等专库;供销社也建有化肥、农药、棉花、鞭炮等仓库;粮食部门建有苏式仓、简易仓等;60年代物资系统建有水泥和电机产品仓库;外贸公司各食品经营处都建有活猪鲜活商品仓库。各商业公司除建有专用仓库外,还建立综合库和农副产品综合库以及露天货场等。为确保国家物资和人民生命财产的安全,对剧毒性商品仓库,易燃易爆商品仓库,鲜活商品仓库,从仓库房场地选择到仓库房设置都做到科学、合理、安全,并有专人管理。

二 运输

建国初期,商品多用牛、马车、架子车运输,效率低,费用高。50年代末至60年代初。县成立汽车队,货物多由汽车承运。70年代至80年代,随着经济的发展,各商业系统均购置汽车,成立汽车队,承担本单位商品运输任务。