汝南县位于暖温带南部,是北亚热带向暖带过渡的地带,兼有两种气候带的特征,属大陆性季风型的亚湿润气候。境内气候差异很小。在省农业气候区划分区中,被划入淮北平原温暖易涝区。

最高气温 1951年至1980年历年最高气温41.2℃,出现在1967年6月6日。历年平均最高气温40℃,日数共21天,其中有14天出现在夏旱严重的1959年和1966年。

第四节 降 水

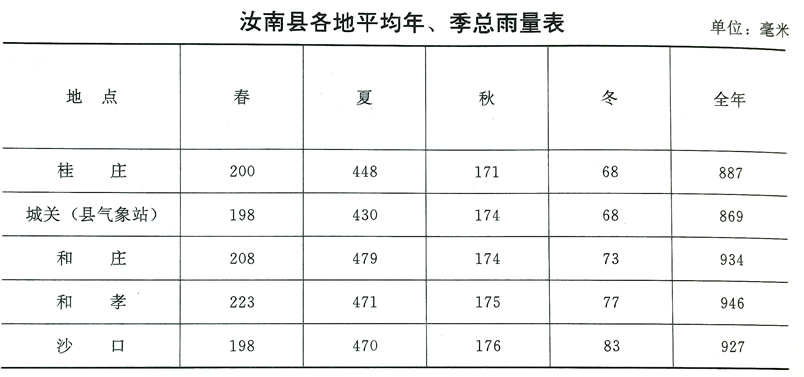

根据县气象站1951~1980年间的30年资料,年平均降水量为869毫米。年最大降水量1356毫米(1956年),年最小降水量401毫米(1966年)。多数年份的降水量处于855~1042毫米范围内。

从城关、桂庄、和庄、和孝、沙口5个雨量点的记录来看,年雨量南北差值77毫米,春夏两季各相差25和41毫米,秋冬差异很少。

第五节 霜 期

历年平均霜期145天。无霜期221天,最长年份可达285天(1962年);最短年份仅为194天(1977年)。早霜一般在11月上旬出现,个别最早年份在10月15日(1963年)。终霜期平均在3月28日,最晚可迟到4月18日(1962年)。历年4月上、中旬发生霜冻的频率为:44%。

第六节 风向 风力

汝南县受东亚季风气候影响,风向的变化受制于冬夏季风的活动,地形影响很小。春夏盛行偏南风,秋冬盛行偏北风。多年平均风速2.6米/秒。平均以西北风速为最大,为3.6米/秒;西南风次之,为3.3米/秒;东南风2.3米/秒,为最小。

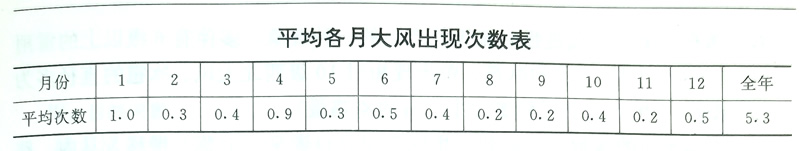

大风,是指瞬间风速大于或等于17.2米/秒的风,即八级大风。汝南县最大风速可达18.0米/秒,1月和4月是大风出现最多的月份,平均每年1次。7至11月份出现较少,各月平均0.2~0.4次。出现最多的1963年有17次,仅1月份就出现西北大风12次。

第七节 灾 害

汝南县位于北亚热带向南暖温带过渡的地带,农业气象灾害较多,其中尤以涝、旱较为严重,是影响汝南县农业生产的一个重要因素。

一涝

涝是汝南县最严重的自然灾害,包括大暴雨、特大暴雨或连降暴雨造成的洪涝,也有多见于春秋雨季的长期连阴雨造成的雨涝。

(一)涝的指标

根据汝南县历年涝害资料和当时降水量资料对照,定出汝南县涝的指标如下:

(二)涝灾概况

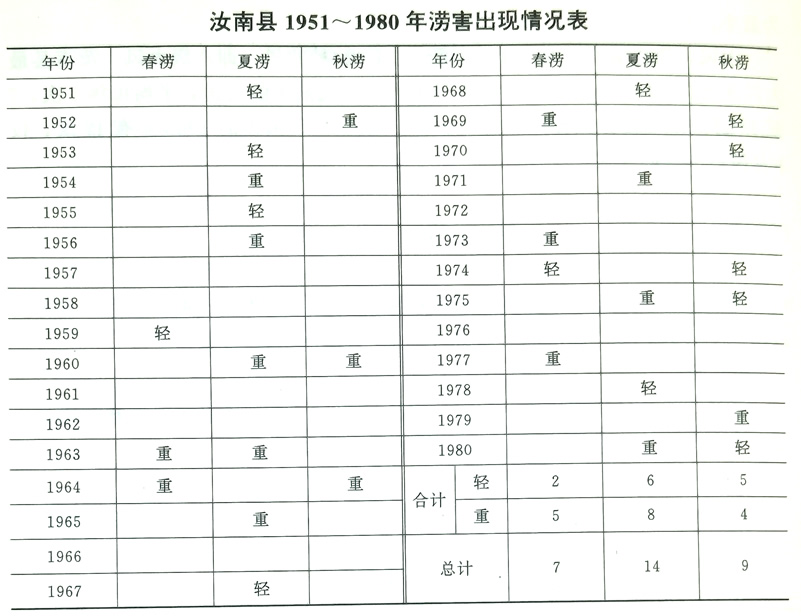

据资料记载:30年来出现重涝14次,平均接近2年一遇。

(三)涝灾季节分配

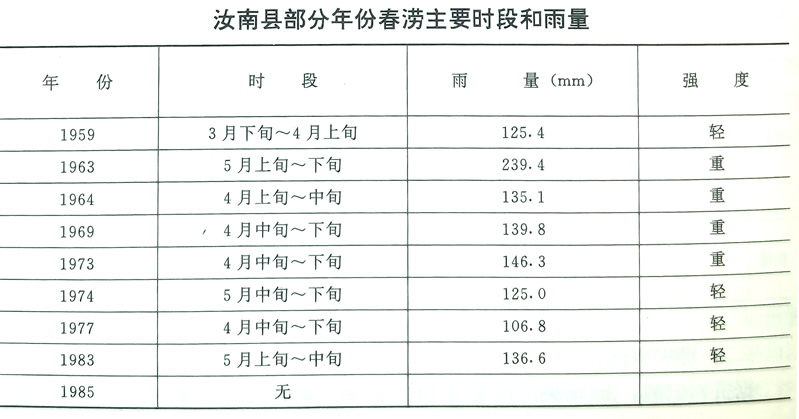

(1)春涝 历年的春涝,大多发生在4月中旬和5月份,特点是低温阴雨连降,雨量较大,发生频率为23.3%,其中重的春涝发生频率达16.7%。

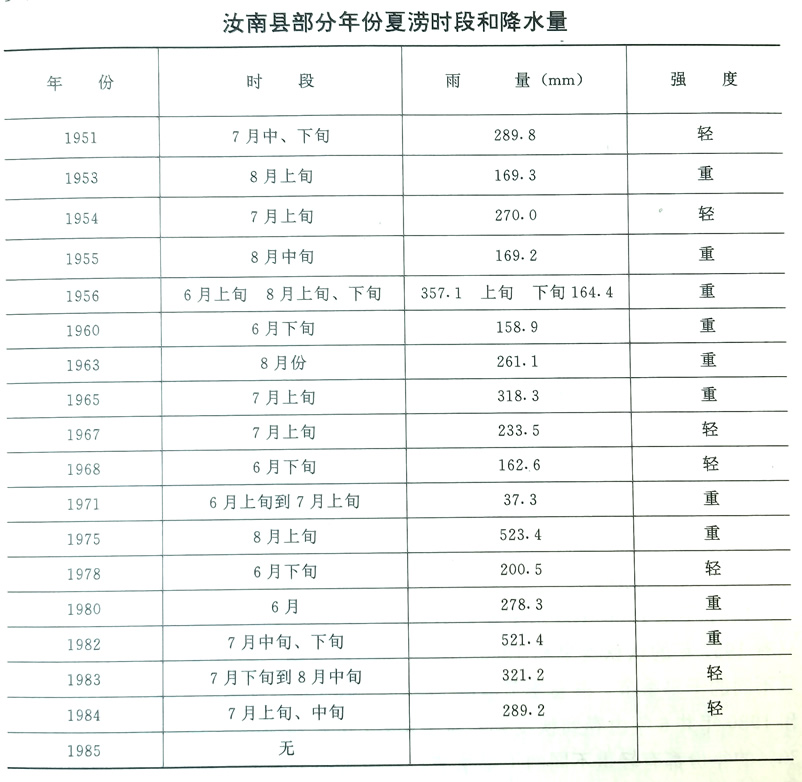

(2)夏涝 指6月至8月间出现的雨涝。30年来发生频率为46.7%,重的夏涝发生频率为26.7%,是涝害发生最多的季节,危害也很严重。1956年6月上旬,连降暴雨357.1毫米,8月份又出现两场大暴雨,全县受洪涝灾害的农田近84万亩。1975年8月4日至8日连降暴雨,最大日雨量446.6毫米,全县受灾面积126万亩,是汝南县历史上少有的特大夏涝。

(3)秋涝 指9、10月间出现的雨涝,30年来共出现9次。其中较重的有1952、1960、1964和1979年4次。秋涝在50年代出现1次,60年代出现3次,70年代出现5次,有逐渐增加的趋势。

二 旱灾

汝南县的干旱,主要是季节性的干旱,出现频繁,影响范围广,特别是南部和北部的一些岗丘地带,尤其黑露风土地,由于保水能力差,干旱的危害更加严重。

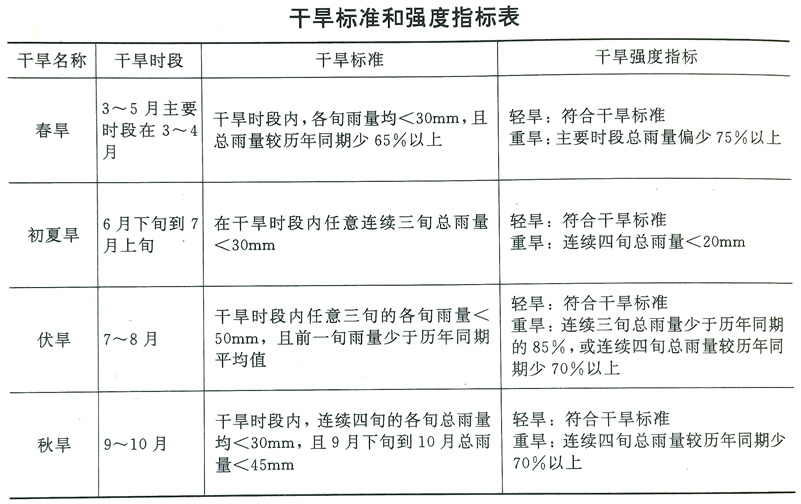

(一)干旱标准及强度指标

根据汝南县各种干旱资料和历年干旱调查、对照雨量记录,干旱标准和强度指标是:

(二)干旱概况

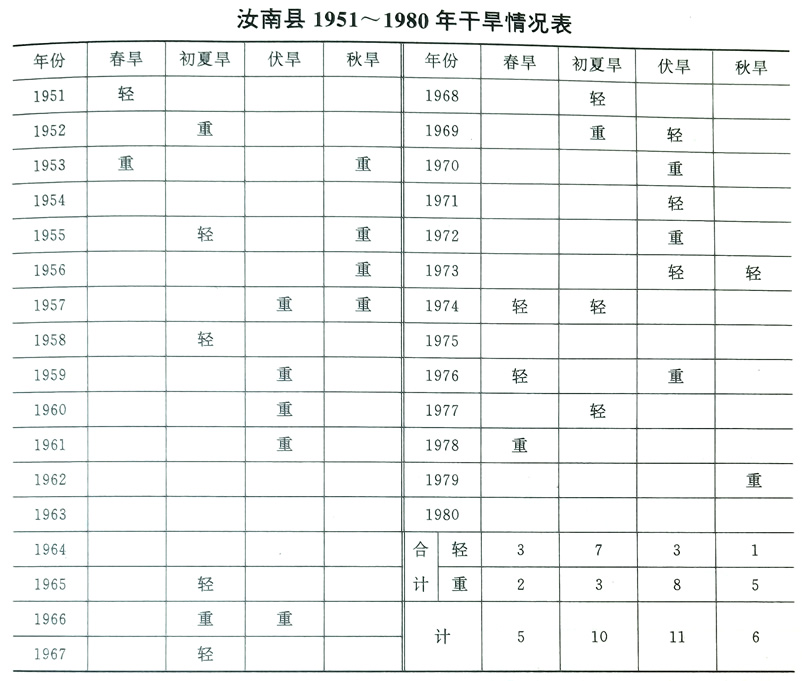

1951年至1980年以来主要是季节性干旱。连续两个季节发生干旱的年份,只有1957年的伏秋连旱和1966年的初夏旱连伏旱。30年来共出现了32个轻重不同的干旱季节,占总季节数的27.8%。除1954、1962、1963、1964、1975和1980年共6年由春到秋没有明显干旱外,其余24年都有季节性干旱发生,即80%的年份都有轻重不同的干旱季节,其中重的干旱季节平均2年一遇,并且多数具有先旱后涝或先涝后旱的气候特征。

(三)干旱的季节分布

1951年至1980年间干旱季节分布如下:

春旱 出现年份占16.6%。

初夏旱 有33.3%的年份发生初夏旱,集中发生在60年代。70年代以来,只在1970年和1976年有轻的初夏旱。

伏旱 伏旱的发生频率达36.6%,其中重的伏旱占总出现次数的58%。50年代和60年代多为重的伏旱,70年代以来,虽然伏旱次数较多,但强度大多较轻。伏旱一般维持40~50天,但也有如1959年和1966年长达70~80天,更有如1957年伏旱连秋旱,直到10月下旬,旱象才得缓和。

秋旱 共有7年秋旱。其中重的秋旱为6年,危害晚秋作物的后期生长,影响适时播种。

三 寒潮

河南省的寒潮标准是24小时降温大于或等于8℃,48小时大于或等于10℃,日最低气温小于4℃。

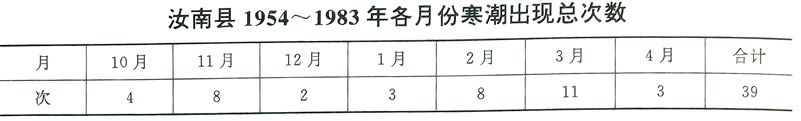

据1954年到1983年的资料记载,汝南出现寒潮共有39次,平均每年出现1.3次。最多年出现4次,出现时间在冬、春二季,其次是秋季。寒潮出现最早在10月14日,最晚出现在4月9日,汝南县寒潮出现在10月至11月和3月至4月阶段,危害严重。

四 大风

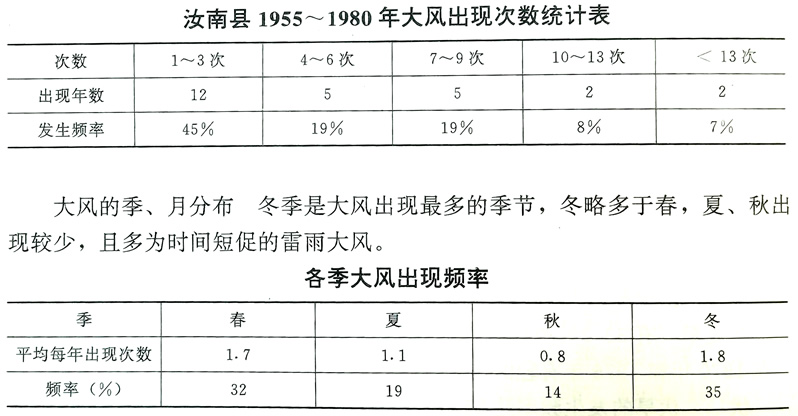

大风以瞬间风力达8级或8级以上的风为标准,平均每年5.3次,有近半数的年份只有1~3次。出现次数多的如1963年有17次,而1974年至1979年6年中,各出现1次大风。

一年中,1月和4月是大风出现最多的月份,平均每年1次,7至11月份大风出现较少,每月平均0.2~0.4次。1963年1月,共出现西北大风12次,为历史所罕见。

大风的风向 汝南县大风,多是寒潮和强冷空气南下入侵造成的,夏季的强雷雨和盛春时节华北干槽也可使县境出现大风,这就决定了全县绝大多数为偏北大风。其中尤以西北大风居多,东北大风次之。在盛春时节及伴随一些地方性雷雨时,也有为数不多的西南大风出现。

近30年来,大风出现次数有逐渐减少趋势,1955~1959年平均每年7.7次,60年代平均每年5.8次,70年代平均每年3.5次。近10年出现大风的次数较1955~1959年,平均每年减少2.2次。据河南农学院农林网化研究组研究,林网可降低风速20~40%。农田林网化的建设,有效地减轻大风的危害。

五 干热风

汝南县干热风,是受非洲北部沙漠地带的副热带性质的大陆高压东移的影响而形成。发生时段在5月中、下旬,高潮处于5月24~29日,值春末夏初小麦抽穗到成熟时期,分轻型和重型。据1954~1983年资料记载:30年间县境有14年共出现干热风20次,发生频率46.7%,平均接近1.5年一遇。其中重型热风出现5个年份,发生频率为10.5%。有干热风的年份,一般多为1次,有14.8%的年份出现2次,每次维持2~3天,少数可维持6天。

轻、重干热风的标准和类型:

轻型干热风 即14时气温≤32℃,相对湿度≤30%,平均日蒸发量10.7毫米,风速≤3米/秒,维持时间≥2天。

重型干热风 即14时气温≥32℃,相对湿度≤25%,平均日蒸发量13.3毫米以上,风速≥3米/秒,维持时间≥2天。

六 冰雹

冰雹,俗称“冷子”、“冰蛋”,是地域性和局地性很强、持续时间短、但破坏性较大的灾害天气。

据1951年至1980年资料记载:30年来共降冰雹22次。其中1954年6月1日、1955年7月22日、1959年4月28日、1967年6月12日、1972年6月4日5次较重。1959年4月28日雹灾最为严重,全县绝收的作物20余万亩,伤492人,雹灾中心,小麦被打碎,象石磙碾过的平地一样。

冰雹的出现季节,主要在春、夏两季,最早见于3月份,以4到7月最多, 秋季亦偶有所见。冰雹是强对流天气产生的一种现象,多伴有6级以上的雷雨大风。1959年4月28日的冰雹,曾出现短时10级西北大风。冰雹的直径多为5~20毫米,(相当于蚕豆和枣大小,有的象鸡蛋)。

汝南县冰雹的源地,多在伏牛山脉北侧,自遂平、上蔡一带移入县内。路径为从西北向东南或从北向南移动。这种外地有系统移来的冰雹,往往强度大、范围广、危害重。宿鸭湖西侧由于下垫面不同,受热不均,在不强的冷空气作用下,出现局地对流,有时会形成局地性雹云。它影响范围较窄,主要涉及罗店、水屯、韩庄、老君庙4个乡的部分地区。

七 暴雨

暴雨分暴雨和大暴雨。日降水量≥50毫米的为暴雨,日降水量≥100毫米的为大暴雨。

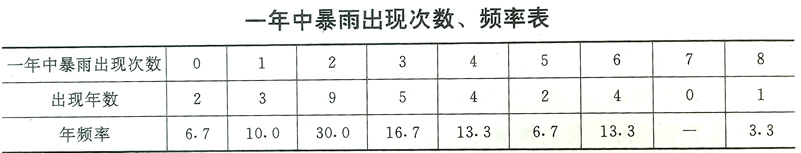

据资料记载 1954~1983年30年间全县出现暴雨94次,平均每年3.1次。其中大暴雨18次,占暴雨总次数的19.1%,平均每年出现0.6次。一次暴雨也没有的年份仅1966、1970两年,出现最多的1967年达8次。

汝南县年暴雨出现最早的时间是3月28日,最晚的时间是11月26日,集中时间是6月下旬至7月上旬,两旬共出现28次,占暴雨总数的29.1%。

暴雨出现的主要时段,主要在6月上旬至8月下旬,30年间这段时间内共出现暴雨74次,占暴雨总数的79.8%。

八 雷击

雷击又叫“落地雷”,影响区域小,时间短促,对人民的财产及生命安全危害严重。

据记载:1956年8月10日,汝南园艺场一座楼房内因无避雷装置,发生球状闪电,击死、击伤各1人,楼房震塌一角;1965年7月8日,由于大暴雨伴有雷击,击死3人、牲畜2头。

附:自然灾害

梁太清一年(547年),旱、疫2年,豫州尤甚。

唐开元十年(722年)五月,汝水漫溢。

开元十二年(724年),豫州大水。

贞元十八年(802年),春水,夏旱。

元和一年(806年),五月旱。

宪宗元和二年(807年),正月二十五日,蔡州大水,平地水深7、8尺。

长庆二年(822年),大旱、苗枯死,冬没雪。

文宗太和三年(829年),蔡州大水。

开成二年(837年),春旱,秋雪,冰雹,蝻蝗害稼。

咸通元年(860年),七月,大水,平地水深1丈,田禾、屋宇淹没皆尽。

咸通四年(863年),夏、秋间暴水伤稼。

宋太祖建隆二年(961年),淫雨害稼,陆地行舟。

开宝二年(969年),连降大水,禾苗淹死,冲塌民舍。

开宝三年(970年),水灾害民田。

开宝四年(971年),汝河水涨,坏屋舍民田。

宋太宗端拱二年(989年),春大旱,蝗,民多饥死。

淳化三年(992年),旱、蝗。

淳化四年(993年)秋,霜、雨,秋稼多败。

英宗治平元年(1064年),先旱,后水。

哲宗绍圣元年(1094年),秋水害稼。

徽宗宣和元年(1119年),大旱,饥民流移。

南宋高宗绍兴元年(1131年)十二月,蔡州大雨、雹,大水害稼。

理宗绍定六年(1233年)夏水,后又旱。

淳祐八年(1248年)大旱,河水尽涸,野草自焚,牛、马十死八九,民不聊生。

元世祖至元二十七年(1290年)黄河决,汝河上游淹塞。

成宗大德四年(1300年)五月,大旱。

大德五年(1301年),秋蝗。

武宗至大元年(1308年)二月,汝宁旱。

武宗至大二年(1309年)八月,蝗。

仁宗延祐元年(1314年)十二月,汝宁大水。

延祐六年(1319年)三月,汝宁等郡大雨水。

延祐七年(1320年)夏、秋,汝宁大水。

英宗至治二年(1322年),水,旱。

泰定帝泰定二年(1325年)七月,汝宁大旱。

泰定三年(1326年),大水,九万灾民流浪到淮南。

泰定四年(1327年)夏,旱、蝗,民死者无数。

文宗天历元年(1328年),蝗虫。

文宗至顺元年(1330年)春,汝宁大旱。

明英宗天顺二年(1358年)蝗虫漫地,残害农苗。

明天顺四年(1360年)秋,天下大水,汝南尤甚。

天顺五年(1461年),大水淹没田舍。

孝宗弘治二年(1489年),六月,大水冲毁民舍。冬,大雪,人被冻死。

弘治六年(1493年),大雪,雷电,平地积雪数尺,人多冻死。

武宗正德三年(1508年),大旱,饥荒,人相食。

正德七年(1512年),春旱,秋水,地荒民饥。

正德十二年(1517年)夏,大水。

明世宗嘉靖二年(1523年)大水秋,淫雨害稼。

嘉靖八年(1529年),春、夏、秋,大旱,地荒民饥。

嘉靖十八年(1539年),大旱,飞蝗蔽天。

嘉靖二十三年(1544年),春、夏大旱。

嘉靖三十二年(1553年),四月雨至七月不止,大水坏民田、房。

嘉靖三十六年(1557年)秋,汝南旱、蝗。

嘉靖三十九年(1560年),秋旱,禾被害。

嘉靖四十一年(1562年),大风伤禾拔树。

穆宗隆庆二年(1568年),二月二十一日,风霾四塞。

隆庆四年(1570年)夏,大雨淹麦。

神宗万历元年(1573年)七月,冰雹伤稼,大水。

万历七年(1579年)七月,冰雹伤稼。

万历十一年(1582年),旱,清明节时,黑风扬沙拔树。

万历二十年(1592年)秋,大水。

万历二十一年(1593年),三月至八月,大水13次,黑风四塞,雨若悬盆。大饥,树皮,牲畜,草根吃尽,人多疫死。

万历二十二年(1594年),春饥,夏旱。人相食,飞蝗蔽天。

万历二十三年(1595年),大雪,禽、畜冻死。

万历二十四年(1596年),夏蝗,秋水。

万历三十年(1602年),春淫雨,秋大水。

万历三十五年(1607年)元月,大风拔屋,秋水。

万历四十一年(1613年),水,飞蝗蔽天。

万历四十四年(1616年),旱,蝗。

万历四十六年(1618年)八月,大水。九月,雪。

万历四十七年(1619年),旱。

光宗泰昌元年(1620年),夏旱,秋蝗。

熹宗天启元年(1621年),夏大水,城尽没。秋旱、蝗灾。

天启二年(1622年),秋旱,伤禾。

天启三年(1623年),旱,蝗。

天启四年(1624年)秋,大风,大雨。

思宗崇祯五年(1632年)八月淫雨,大水,平地行舟。

崇祯七年(1634年),春大旱,大饥,民多饿死。

崇祯八年(1635年)秋,大旱。正月种麦。

崇祯九年(1636年)春,大疫,正月始种麦。夏、秋淫雨,水伤禾,民饥相食。

崇祯十一年(1638年)春多风,夏旱,蝗。

崇祯十二年(1639年)大旱。

崇祯十三年(1640年),大旱,麦无收,人死十有五。六、七月,大风拔树,蝗虫飞,人相食。

崇祯十四年(1641年)夏疫,秋水,冬大雪3尺,人多冻死。

崇祯十五年(1642年)夏大水,秋大水伤禾,冬、春大饥。

崇祯十六年(1643年)春,大雨麦烂。七月大雨,无秋。

崇祯十七年(1644年)春大饥,连涝,冬大雪。

清世祖顺治二年(1645年)秋,大水。

顺治四年(1647年)春大旱,无麦,人疫。

顺治五年(1648年)六月,大雨连绵两月,汝河决口,平地水深丈余。

顺治六年(1649年)二月,冰雹成卵,四月大水,河道决口,屋舍人畜多被漂溺。

顺治九年(1652年)二月,地震,秋,大水伤禾。

顺治十年(1653年)春旱,夏大雨伤禾。

顺治十一年(1654年)夏大雨,秋,大水伤禾。

顺治十二年(1655年)春旱,夏大水,秋旱,伤禾。

顺治十六年(1659年)夏、秋大水,汝水入城关,南至王岗45里皆行舟。

顺治十七年(1660年)春大饥,秋大雨,菽谷不收。

顺治十八年(1661年)夏、秋大旱,秋蝗。

圣祖康熙四年(1665年)七月,蝗虫。

康熙五年(1666年)三月,大风,撼树拔舍,坏城门牌坊。

康熙七年(1668年)六月,大雨,汝河决口,田禾淹没。九月地震。

康熙八年(1669年),夏淫雨3月,淹没田禾。

康熙九年(1670年)三月,大雨连旬,平地水深数尺。

康熙十二年(1673年)夏大雨经月,麦尽腐。秋,大水、疫。

康熙十六年(1677年),汝南城东北角冲塌。

康熙十八年(1679年)旱,三月雨,雹伤麦。五至八月,无雨,禾苗尽枯,人多饿死。

康熙十九年(1680年),夏大旱伤麦,秋大水,人疫。

康熙二十年(1681年),汝阳县城池东北,雨毁4丈余。

康熙二十二年(1683年)正月,风、雷雨弥月。秋大水淹禾。

康熙二十三年(1684年)春多风不雨,大旱。

康熙二十四年(1685年)夏、秋旱,麦不收。

康熙二十五年(1686年)四月旱。

康熙二十六年(1687年)夏旱。

康熙二十八年(1689年)春旱,十一月雷声动。

康熙二十九年(1690年)七月旱,八月大水。

康熙三十年(1691年)夏旱,蝗。

康熙三十四年(1695年)夏麦不收,秋大风折屋。

康熙四十七年(1708年),淫雨自三月至八月,平地一望如湖,无麦。

世宗雍正七年(1729年),大水浸麦,秋水伤禾。

高宗乾隆七年(1742年),夏大水伤麦。

乾隆十二年(1747年)七月,雨水过多,淹没田禾。

乾隆十四年(1749年)秋水,田禾淹没。

乾隆四十七年(1782年),秋大水,沿河村庄漂没无数。

乾隆五十年(1785年)夏、秋大旱,大饥,人相食。

仁宗嘉庆十七年(1812年)冬旱。

嘉庆十九年(1814年)夏、秋大旱,禾不收,大饥,人相食。

宣宗道光五年(1825年)水,旱。

道光八年(1828年)夏大水,溪河溢漫。

道光十二年(1832年)六月,大雨连旬,平地水深2尺,房屋塌。秋禾无收。

道光十九年(1839年)水。

道光二十九年(1849年),大水,汝河北岸,陆地行舟。

文宗咸丰四年(1854年),水旱,民饥。

咸丰七年(1857年)春、夏旱,秋飞蝗蔽天。

咸丰九年(1859年)八月旱,禾尽枯。

咸丰十年(1860年),大雨从三月到七月不止,河水骤涨,秋禾被淹。

穆宗同治五年(1866年),夏大雨弥月方止。秋大旱,民饥。

同治七年(1868年),水,秋雹伤禾。

德宗光绪二年(1876年)大荒,人相食。

光绪三年(1877年)夏大饥,汝南西北大旱。

光绪八年(1882年)七月大雨,河水涨溢。

光绪十六年(1890年)旱。

光绪二十六年(1900年)夏大旱,五谷不入土。秋大雨。

光绪二十七年(1901年)四月,冰雹,麦叶净光。

光绪三十一年(1905年)夏旱,后涝。

光绪三十二年(1906年)正月,大雪3尺。夏、秋不落雨。

民国3年(1914年)春、夏大旱,秋水。

民国5年(1916年)春、夏大水,河水暴涨。秋旱、蝗。

民国14年(1925年)中秋,先旱后水。

民国15年(1926年),大雨滂沱,河水陡涨,溢堤横流,禾淹死。

民国19年(1930年)秋大雨,河水涨13次。

民国20年(1931年),倾盆大雨20余日,河暴涨,平地水深1米有余。

民国30年(1941年)春、夏、秋大旱。7月,蝗虫。9月,霜打荞麦,全年粮食欠收。

民国31年(1942年)春,粮价上涨,北方灾民南下,粮荒加重,草根、树皮全被吃光,死亡甚多,估计,汝南饿死万人(外地灾民占70%)。

民国35年(1946年),汝南先遭蝗虫,近麦成熟之时,连日大风,收成不及二成。倾盆大雨数日,汝、洪、臻头河决堤,房舍漂流,秋禾尽毁。

1952年春,全县92万亩小麦发生吸浆虫。秋,西部8万亩作物遭蝗虫侵袭。

1953年4月,晚霜打麦,受害面积273440亩。

1954年冬,连降大雪雨,全县死亡牲口1588头。夏季雹害,受灾185个村,8025户,大小麦减产1418676.5公斤。7月,连降暴雨,河水暴涨,全县倒塌房舍10632间,死13人,伤64人,牲口亡5头,伤19头,霉烂粮食65094公斤。

1955年7月,汝南南部下冰雹,大如鸡蛋、核桃。

1956年,夏季大水,小麦霉烂,全县小麦亩产量只有34.5公斤。

1959年4月28日,汝南遭受冰雹袭击。损失小麦4096万公斤。早秋作物受害面积150103亩,伤亡牲畜500多头,打伤人497名。

1963年,夏秋两季连遭水灾,全县小麦平均亩产29公斤,秋作物减收,是年政府发放救灾款221万元。

1964年秋,阴雨连绵一个月,豆子、红薯霉烂,81%的作物受害。

1966年,夏、秋干旱。干旱面积54.5万亩,严重干旱面积30.8万亩。旱死作物0.44万亩。

1973年4月,连降大雨,宿鸭湖湖水外溢,农作物淹死绝收。

1975年8月,汝南遭受特大洪水灾害,水势凶猛,损失惨重,历史上所罕见。全县18个公社受灾。倒塌房舍41万间,淹死303人,砸伤55680人,淹死牲口6万头,冲走粮食0.65亿公斤,晚秋作物绝收100多万亩,全县集体财产损失2.6亿元,社员损失财产4.5亿元,国家机关、工厂企事业损失财产5000万元。

1977年7月,连降大暴雨,汝南南部,西南部的常兴,和孝和西部的水屯等9个公社,遭到严重水灾,淹倒房屋2133间,损失粮食427845公斤,淹没晚秋作物77051亩,冲走牲口14头。

1982年,秋季大水。7月,连降特大暴雨,平地积水数尺深。秋粮平均单产30公斤,棉花亩产6.5公斤,芝麻亩产4公斤。

1983年春,县大部分地区突遭暴风和冰雹的袭击,受灾面积达180300亩,受灾人口 267600人,倒塌房屋1323间。

1984年9月,汝南县境内连降大暴雨,全县受灾面积807934亩,房屋倒塌720间。

1985年,夏旱。